- +1

專訪|南仁淑:內向的人天生就弱勢嗎?

你是否也曾面對這樣的境況:被父母推著去和鄰居叔叔阿姨寒暄,稍有退卻之意就會被指責:“小慫包,一點兒不大方”;在漫長的求學經歷中,你總是想自己待著,不想和同學結伴吃飯放學,不想在課間拉幫結派地聊天兒,也因而榮獲“此人生性孤僻”“不好相處”的標簽;你默默告訴自己,也許長大就好了,工作以后在社會幾年的摸爬滾打,發現仍舊吃著不善言談、性格內向的虧:一萬次在社交場所端著一杯飲料站在人群中茫然四顧,覺得舉目無親,尷尬到想用腳趾給自己摳出一座地下宮殿來藏身……

內向真的不好嗎?內向作為一種性格,似乎在遭遇到社會文化中才顯現出其負面性:中國自古就是強調人情的“高情境文化”社會,主流的文化語境以社會成員善談而開朗的狀態為理想表現,而訥言喜靜的內向群體則因為后來被命名為“社恐”化的表現而頻繁感受到與人群的齟齬之處。

雖然內向群體們總是在社交中遭受打擊,但也因為相似的困境找到同類,大家以“社恐人群”抱團自嘲,其衍生出的宅文化、喪文化也一度成為小主流,包括內向者自身也因為表現出個性而被認為是“有自己的內在世界”“似乎有些獨特的堅持”而被倚重。這種趨勢像是大的文化洪波下暗中翻滾的潛流,為內向者們爭取著被理解和體諒的可能。

韓國作家南仁淑撰寫的《內向不好嗎?》一書中,作者作為一個性格內向,有社交恐懼的人,對自己的性格進行了詳細的剖析,并表示,強迫所有人都必須假裝外向,是一種社會暴力。最近,澎湃新聞專訪了南仁淑。

在《脫口秀大會》中,王勉演繹的《職場社恐之歌》

如何判斷內向還是外向?

澎湃新聞:我們好像越來越難以建立一種“內在的統一性”,即我們很難判斷自己是外向者還是內向者,外向的人也會有害怕出去見人的時刻,內向的人則也有迫切需要社交的瞬間,所以首先我們該以哪些標準來判斷一個人究竟是外向者還是內向者,還是介于二者之間的?

南仁淑:是否善于跟他人相處,或是否善于在大眾面前發言,根據這些來判斷內向或外向顯然是帶有偏見的想法。

神經敏感,對外部世界,以及人與人之間的相處格外感到疲憊的人可以說是內向型的。要想了解自己屬于哪種性格,可以想象自己在那種情況下會更有能量。如果跟他人互動的時候感覺充滿活力,能夠感受到活著的快樂,開始新的挑戰時不會感到有太多阻力,那很有可能是外向型的人。與之相反,如果跟人們愉快地相處一段時間后很快感到疲憊,必須確保獨處時間才能感到能量滿滿的人,開始新的挑戰或行為時感覺需要慎重,需要稍作停歇的人很有可能屬于內向型。

我們在成長的過程中,會不斷調節自身的內向型與外向型去適應社會生活,所以很難只憑態度去輕率地做出判斷。如果實在搞不清自己屬于那一類型,不妨回憶一下步入社會之前即幼兒園或小學低年級階段自己的樣子,就此能夠判斷自己究竟是內向型還是外向型。

澎湃新聞:對一個人是內向者還是外向者的區別是否也要先要區分一個人是先天的氣質如此還是與后天被教育、習慣塑造的社會化的表現,而這些因素合力影響之下,以及人在特定的環境中的特定的表現,我們似乎也很難準確把握一個人的性格。

南仁淑:2000年前后隨著腦科學的發展,區分內向與外向的標準也發生了改變。過去是通過與社會的相互作用及態度來區分兩種傾向,而現在隨著腦科學的發展與人類基因圖譜的出現,兩種傾向的含義與區分標準也發生了變化。

內向和外向是天生的,并不會通過后天的教育及習慣而發生改變。內向者的大腦被激活的部位與激素受體本身就跟外向者是有區別的。也有很多研究表明東亞人相比西方人,有更多與內向相關的基因指標。只是在社會化的過程中,人們有可能會呈現出外向的那一面,或擁有猶如外向者般的態度。無論是內向型的沉穩與外向型的社交能力,都是社會生活所需的,所以人們努力兼備能夠跟自己天生的性格互補的美德。正因為如此,人的性格傾向很難一眼就能判斷出來。而且,內向和外向之間的跨度大且多樣,很難感知到明顯的差異。

盡管如此,只要明白自己的本性更接近哪一邊,就能理解自己為何在社會生活中帶著面具演繹相反性格,也有助于做自己的人生規劃。

澎湃新聞:《內向不好嗎》一書中,你覺得所謂的“內向”這種定義,是一種心理學上的定義,還是社交與人類學、文化角度之類的出發的定義?

南仁淑:我想這個問題跟上面說過的有相通的部分,我認為這個定義是基于遺傳學與心理學的定義。為了更好地理解這個定義,我們有必要從社交、人類學及文化視角去切入。

澎湃新聞:一個最常出現的疑問:非常顯著的內向人格的人與外向性格的人是否在交往和溝通中必然會遭遇一些困難?甚至雞同鴨講,難以理解對方的處境?

南仁淑:如果是生活中關系比較近的時候,溝通過程中有可能會發生這樣的問題。

譬如內向的人傷心落淚的時候更愿意一個人待著,因為這個時候內向的人需要一個無需考慮他人感受,能夠忠于自己當下情緒的空間。與此相反,性格外向的人遇到同樣問題的時候,大部分情況下都更希望朋友留在身邊安撫哭泣的自己,因為外向性格的人是通過相互關系獲得慰藉與能量的。當外向性格的人在傷心落淚時,如果內向性格的人按照自身經驗悄然走開的話,外向性格的人會覺得自己被拋棄了。兩種性格的人相處時,先要明白彼此的性格類型是不同的,雙方需要通過充分的對話去了解彼此的性格傾向。

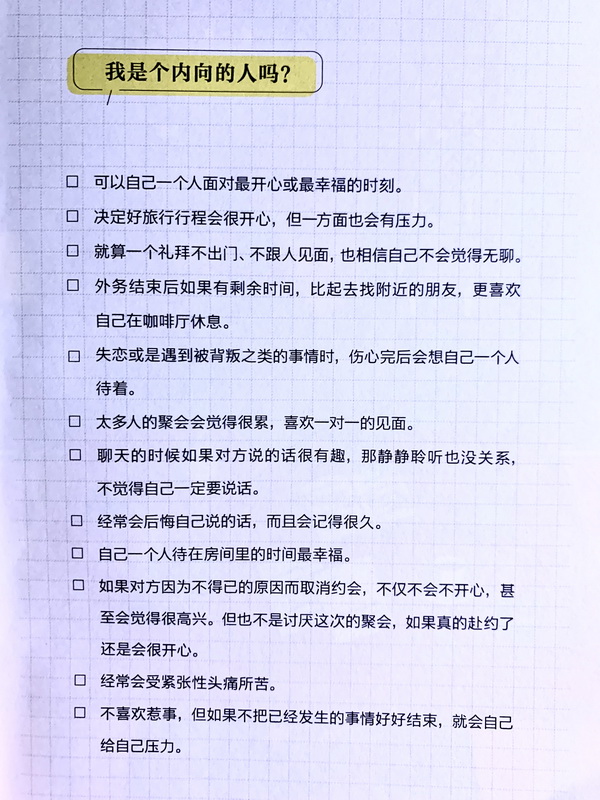

一份是否是內向者的檢測指南:符合七到九項即為有內向傾向者

內向群體天生弱勢嗎?

澎湃新聞:如標題《內向不好嗎》的反問句所點出的,內向群體者好像總是相對處于弱勢,你覺得是哪些原因造成的社會對于內向群體偏向于負面評價?

南仁淑:內向群體相對而言容易對人與人之間的關系感到疲憊,所以更傾向于回避。而這種傾向恰恰與社會這個基本概念相左。社會與共同體生活是人類生存和繁榮的首要屬性,所以人類的基因攜帶著將融洽的社會關系視作正面關系的本能。甚至最內向的人們也是通過人與人之間的關系才能得到最大的幸福感,只是程度不同而已。

內向的人較多擁有很好的集中力與藝術天賦,而這也需要通過外向的一面才能顯現出來,從而更能受到社會的認可與尊重。內向的氣質相對而言不好顯露,所以不太能受到尊重。但不管怎么說,這個世界始終是由內向者與外向者的優點相互融合而發展起來的。我認為我們應該改變一下認知,不要過分標榜外向性格,以免內向的人違心地去模仿外向的人。

澎湃新聞:你自己作為一個比較典型的內向者,是否有比較具體的例子來談談自己究竟看到的是一個怎樣的世界?是否每一次面對陌生的、易于讓人焦慮的情境都像是只身獨闖黑壓壓的森林一樣感到害怕。

南仁淑:我在書里使用了“社交開關”這樣一個用語,這是比喻內向者啟動自己潛藏外向性格按鈕,從而使自己轉換到外向模式的方式。

在沒有社會經驗的幼年時期,我并不知曉有這樣一種按鈕存在,需要開展社交活動的時候我經常感到恐懼和孤單。但是隨著我認識到外向的必要性與功效,隨著社會經驗的積累,我可以靈活運用這個社交開關了,如今我敢說自己過的生活跟外向性格的人沒什么區別。

當然了,我仍然擁有小時候的天性。在外人眼里,我的人生華麗又安穩,但事實上,我仍然在為少見一些人而努力,也最喜歡獨處的時間。相比熱鬧和充滿活力的空間,我更喜歡安靜、踏實的環境。跟話多的人在一起,我還是會感到疲憊。

澎湃新聞:內向者是更能感受到快樂,還是相對比較低沉的、孤單的感覺?

南仁淑:性格內向的人如果自尊感低且自我能力薄弱,就更容易變得消沉。不能否認內向的人更容易陷入抑郁癥的困境。但是如果對自己的傾向有足夠的理解,能夠接納自己,那么也許能比一般的外向者更能感受到幸福。內向者的神經系統與認知體系非常敏感,所以感受和接納幸福的能力也更好,他們無需投入太多時間和努力,也能輕易獲得幸福感。

澎湃新聞:內向的性格是否也有多種表現,有的人表現出來的就是害怕和膽小,而有的人似乎會表現出傲慢,甚至出現某種強烈的對抗性……

南仁淑:你說的這些跟內向性格是沒有必然關聯的,內向與外向并非是肯定與否定的問題。內向性格的人相比外面的世界,更愿意去內觀自己,所以很容易被誤解為是否定社會的性格,但其實并非如此。否定社會的傾向應該歸為“反社會性”,反社會性人群中有不少是沒能適應社會的外向者。另外,表面上看起來像內向者,而實際上是在自己所屬的社會里沒找到存在感而不能顯露外向性格,安靜過日子的外向者也很多。

澎湃新聞:你自己是怎樣“克服”這種害怕去面對讓自己產生不適感的社會和他者的?有沒有什么比較有效的辦法去讓內向者緩解緊張?雖然我們可以說內向者完全有權利保留自己對待世界的方式,但是如你書中所寫,內向者也必須在和社會接觸中打開自己的社交開關,才能夠得到自己想要的。

南仁淑:多做“社交開關”啟動練習就行。

內向的人在獨處的時間里,能夠不斷積累東西并做出成果,還能找出各種點子。當他意識到在外面的世界發揮社交能力就能創造價值,那么他也會心生啟動“社交開關”的念頭。隨著對社交開關熟練程度的提升,以往的難為情與不舒服也會逐漸消失。只是在啟動按鈕的過程中,內向者相比外向者更容易處于不自覺的緊張狀態,會消耗更多的能量。所以有必要用自己的方式去緩解緊張情緒和適當休息。

用冥想、修煉和瑜伽這類能夠安撫交感神經的活動,或者用泡熱水澡來緩解緊張的方式都挺好。也有很多研究表明,適當的有氧運動也有助于安定神經。

澎湃新聞:你覺得“社會化”,或者說是主流的社交方式(比如要求人要會寒暄、健談、有禮貌、隨時能活躍氣氛)對于內向者的規訓,幾乎是迫使內向者做出調整的行為是不是社會不夠寬容的表現?甚至說是有一點像是削足適履、強迫人沒有辦法由著本心做自己?

南仁淑:越是保守的社會,越不能包容內向性格的人,其實顯露內向性格與個人主義是有著關聯的。

個人主義事實上是近代化的產物。在歷史長河中,人類相比個體,更注重集體,認為那是共同生存的最佳方式。隨著近代哲學的出現,個人的生活與想法開始受到人們的尊重。還保留著大家族主義的東亞或尚留存清教徒式自我啟發傾向的北美地區,似乎更注重外向性格。

與此相反,在歐洲內向性格更受到人們的尊重。我在德國很有感觸,感覺那里是內向者的天堂。聚會時,如果不想說話可以始終保持沉默,沒有人會介意,他們反而鄙視裝出來的社交能力,當時受到的沖擊至今令我記憶猶新。

澎湃新聞:對此,你會對內向性格的人提出怎樣的建議呢?

南仁淑:首先要認可和接納自己的性格傾向。能夠得到別人的理解時,人生會變得更美好。如果有一天知道了自己是內向的人,意識到自己更喜歡符合那種性格的環境時,可以把生活安排成更符合自己性格的樣子。

“我為什么跟自己喜歡的朋友玩耍的時候還想回家呢?我是不是很怪異的人?”當你不再這么自責的時候,說明你有了很大的收獲。

首先要認可自己,然后一點一點地努力去啟動“社交開關”,去感受它所帶來的美好。在此過程中,你既不用違背自己的本性,又能逐漸熟練地發揮必要的社會性,因為性格內向而引發的不便感也會隨之減少,甚至能感受到只有內向性格才能感受到的幸福。

日劇《逃避雖可恥但有用》

內向者并非孤島

澎湃新聞:現在的很多社會風潮與現象,比如社恐、逃避的文化、喪文化等,好像都是因為內向群體趨同的表現所衍生出的行動或者已經成為一種文化,你怎樣看待這些文化現象的出現?

南仁淑:隨著網絡的發達,能夠用匿名說出心里話的工具越來越多了,所以才會出現這種現象。在自己所處的社會空間里直接說出來,很有可能會被誤認為是社會不適應者,所以很難說出心里話,甚至原有的氣質也會被人漠視。通過網絡,人們明白了其實這個世界上有很多人都感受著“跟我一樣的怪異情緒”。自從他們抱團后,過去不怎么受歡迎的傾向也由此獲得了一些力量。

對社會關系的逃避,只不過是方式變了而已,過去逃避社會的人會進深山,而現在是拿著電腦進房間。

澎湃新聞:由此,好像出現了一種反向度的趨勢,即——被認為是“孤立的島嶼”的內向者也“抱團”,成為一個又一個的小亞文化圈層,甚至可以在自己這種性格中挖掘出有趣的點:比如很多脫口秀的段子就是開內向的社恐患者的玩笑,并且能夠引起大家的共鳴,內向者的情感可以被更多人共情,這是否也可以緩解這種孤立感?

南仁淑:內向者們感受到的孤獨感,其實并不因為是被社會孤立,而是因為得不到自己和他人的理解。最近似乎出現了共情的氛圍,這種氛圍雖然能夠帶來一些安慰,但那種消費型內容沒有什么深度,笑笑就過去了。

“跟我一樣怪異的人也不少啊”這種醒悟雖然能夠引起共鳴,但是往往含有一種否定的意味。所以我們需要“那并不奇怪”的嶄新認知。

內向者并非是孤島,成功開展社會生活的內向者也有的是。因為性格內向的人比較在乎他人的感受,所以更會關懷他人、容易溝通、共情能力也更佳。把內向者想成是被社會孤立、被主流社會排斥的人群,這顯然是種誤解。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司