- +1

【對話】王清華:梯田、絲路及影視人類學研究的開拓者(上)

本文摘編自《我們這一代——滇云人類學者訪談集萃》,因篇幅原因略有刪節。

王清華,1979年考入云南大學歷史系,學習云南民族歷史專業。1983年畢業進入云南省社會科學院民族學研究所從事民族學研究工作至今,曾任民族學研究所所長、二級研究員。中國民族學會理事、中國影視人類學學會副會長。主要研究領域為民族學及影視人類學。著作有《梯田文化論——哈尼族生態農業》《南方陸上絲綢路》等多種,發表論文數十篇,參與拍攝《瀾滄江》等影片45部(集)。

采訪者:王吉甫,云南省民族藝術研究院研究人員。

一、民族學人類學研究領域

王吉甫:王清華老師,您在民族學研究領域成果豐厚、成績卓著。您是如何走上民族學人類學研究之路的?

王清華:“成果豐厚、成績卓著”不敢當,做過一些工作而已。其實,我走上民族學這條路,是一種規定。因為1979年我考上云南大學歷史系,所學專業就是民族地方歷史,這個專業有很多課程涉及了云南少數民族以及民族的理論,民族的研究方法等。在畢業前一年,歷史系的畢業生進行了一次畢業實習,由云南省社會科學院歷史研究所和我們歷史系組織帶領我們這個畢業班到云南省景洪市基諾山區進行基諾族考察。這個畢業實習在基諾山進行了40多天。當時規定兩個人住一個寨子。這樣,我和另外一個同學被分到一個叫作車尼的村子里,這個村子從鄉政府走路要4個小時,穿過莽莽原始森林,到達密林中的車尼寨,真不敢相信這樣的地方會有人居住。在車尼寨的40天,是我有生以來第一次接觸到了真正的少數民族,他們奇異的、不同的生產生活方式深深震撼了我。如他們在進行“刀耕火種”原始農業,用火藥槍打獵,住在簡易的“干欄式”建筑中,日出而作,日入而息。在這40天里,我時時感到驚訝和難以理解,在這樣原始森林的環境里面,在這樣艱辛的非常不容易的生活中,這個民族還創造出了他們的農耕文化、歌舞文化,而且世世代代地傳承下來,這是令我非常驚嘆的一個事情。可以說,這40天,基諾族的生活給我留下了終生難以忘懷的印象。實習完成,我的畢業論文就選取了和民族有關的內容,叫作《地理環境決定論——以基諾族森林生活為例》,我認為基諾族之所以如此生活有了如此的文化就是由于他們的地理環境造成的,他們生活在原始森林里面,所以他們的衣食住行都靠這個森林,于是被森林塑造成了他們這樣子的一個生活。大學畢業以后,我被分配到云南省社會科學院歷史研究所民族研究室,從此開始了民族學人類學的研究工作。

王吉甫:王老師,民族學、人類學研究領域廣闊,請您談談您的研究方向及領域。

王清華:民族學、人類學是相當廣泛的領域,在中國我們稱這一門學問為民族學,以研究少數民族,邊遠的地區,鮮為人知地區的或者人們了解不太多的民族文化的一門學問。在西方,稱這門學問為文化、社會人類學,比如在英國,歐洲基本是稱文化人類學,而在美國,則稱人類學或社會人類學。實際上研究的是一樣的,即在歐美也是研究其他國家或者本國的邊遠的鮮為人知的民族文化,美國也是一樣,研究本國印第安人以及海外、島國的民族,但研究范圍則更廣。一句話,人類學其實就是研究和認識人類的生活狀態、人類的發展狀態、人類的文化形態,人類各個民族、族群、群體所走的不同的社會發展道路,的確像你所說研究的領域非常廣泛。那么,我的研究呢?我的研究可以概括為一個領域三個問題。一個領域是被所里安排的民族學族別研究的哈尼族,即在民族學領域當中將中國和東南亞的哈尼族進行研究。由于云南省紅河南岸是哈尼族最集中的地區,因此成為我的哈尼族研究基地。對此一地帶不知不覺就連續研究了30 多年。這是我的研究領域,也就是我研究的主要方面。三個問題呢,一是哈尼族的梯田文化。因為我在研究中發現,梯田是哈尼族所創造的最大的物質文化實體,是哈尼族一切文化的基礎和核心,值得對它進行深入的研究。二是對南方絲綢之路的研究,這是一個很偶然的研究。三是影視人類學研究,這也是一個偶然碰到但持續了30年的研究。今天回想起來,我這一輩子在民族學領域中所涉及的就是這三個問題。

書房

王吉甫:王老師,您在哈尼族研究方面最為著名,研究哈尼族是您自己選的? 還是當時的工作要求?

王清華:是當時的工作要求。云南是一個多民族的地區,是民族研究得天獨厚的寶地。當時歷史研究所為了更好地,或者進一步地發展民族研究,成立了民族研究室,將才進所的我們幾個大學畢業生進行了分工,我被安排搞民族學,要求要以一個民族為主,那就是哈尼族。當時所里對研究人員有三條要求,就是:熟悉一個民族;聯系一個地區;研究一個專題。當時,歷史研究所是希望每一個人一生就奉獻給一個民族,因為當時歷史研究所進行的是族別研究,希望云南25個少數民族都有研究人員來研究,所以這樣子我就被分配研究哈尼族。沒想到這一干就干了30多年。

我被分配搞哈尼族有兩個理由:第一,20世紀50年代在云南進行過民族大調查,在學校里面我們學過了。這個大調查當時對云南幾乎所有的少數民族都進行了調查,對哈尼族也進行了調查。但是當時對哈尼族的調查很少,之所以少的原因據說是在當時的民族識別中,把哈尼族認為是彝族的一種,爭論很多,對彝族的調查比較多,對哈尼族的調查比較少,所以現在哈尼族應該補充調查,這是其一。第二個原因是,當時很少有人在研究哈尼族,或者說沒有人用民族學的理論方法研究這個民族。像彝族、白族、傣族等都有很多學者對其進行民族研究,研究成果也已經很多。所以需要填補以民族學研究哈尼族這個空白。就是由于這兩個原因,我被分配做哈尼族研究。

剛才你問我為什么要走上民族學這條路,我說覺得是一種規定,如大學畢業前到基諾山實習是一種先兆,分配進入歷史研究所進行民族研究以及安排從事哈尼族研究真的是一種規定、一種工作要求。

王吉甫:在你們出發下鄉調研以前,單位上有沒有對你們做出什么要求?

王清華:有的,對我們的要求至今我還記得清清楚楚,有三條。一是要深入當地的人民中去,要像當年解放軍一樣同當地人同吃、同住、同勞動,這是一個要求,就是說必須要和你的調查研究對象融在一起,入鄉要隨俗。二是要按照調查研究提綱進行深入的調查。提綱是很大的一個提綱,是針對全國各民族的,非常廣泛而細致,我們就要參照那個東西來調查,一點一滴地做。三是調查完了回來要寫一個調查報告交給所里。另外,當時對調查時間的要求是一次性下鄉最少半年,越長越好。

值得特別提出和注意的是,當時所里對年輕的我們進行了培訓,特別對如何進行田野工作不僅進行培訓,而且提出了很高的要求。這些培訓和要求對我堅定走民族學之路和一生的研究都有深遠的意義。

二、哈尼族研究

王吉甫:您的研究重點以及研究特色是什么?

王清華:哈尼族是我國南方一個有著豐厚文化、悠久歷史的民族,這個民族在云南哀牢山中已經生活了1000多年了。對這個民族的研究我一開始并沒有重點,而是對它進行全面的了解。主要從兩個方面,一是從歷史文獻當中,從古到今的歷史文獻中,凡有記載哈尼族的資料我都摘抄整理分類存檔。由于古代歷史文獻對哈尼族的記載很少,而且很零星,因而整理起來有披沙揀金的感覺。二是田野調查,在田野調查中,我發現這個民族的文化非常豐富,可以這樣說,按照我所學的理論,我的眼睛看到的、耳朵聽到的,甚至身體接觸到的一切都是寶貴的資料。我覺得這個民族有著和我們不一樣的、非常非常獨特而深厚的文化。

這個民族雖然文化豐厚,由于50年代對它的調查粗淺,后又沒有人深入地調查研究過,因而許多文化現象顯得比較繁雜和凌亂,很多問題都沒有頭緒。盡管當地的文化工作者在努力收集整理哈尼族的風俗習慣和民間文學,有了諸如生活風俗、祭祀活動、民間故事、詩歌諺語等的成果,但總的來說哈尼族的研究還處在民族文化資源豐富但研究粗放,沒有深入也沒有系統的階段。它需要一個較長期的田野調查和深入細致的研究。因此,當時我的研究還沒有重點,或者說當時的重點就是全面深入地了解哈尼族。

后來我才發現,其實我的研究重點從一開始就注定了。

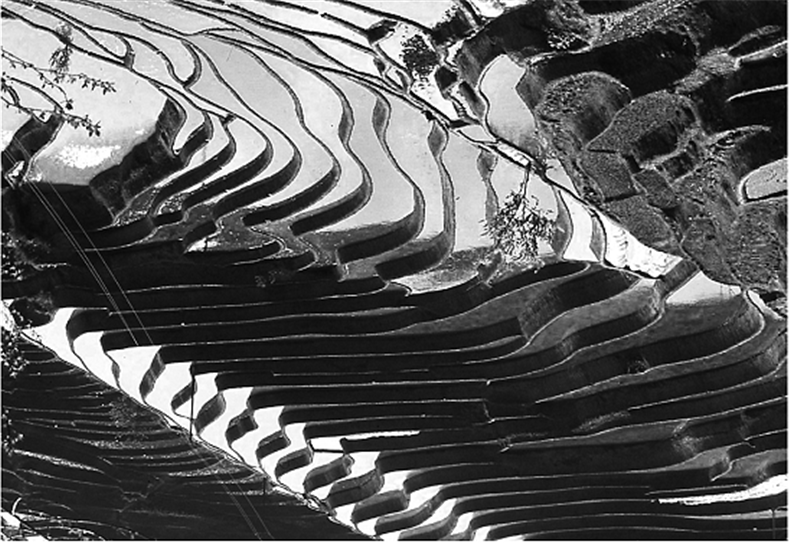

我剛到哀牢山的時候,看到的最震撼我的東西就是梯田。我當時站在山上看著那鋪天蓋地的梯田我就大聲說過,我一定要寫一本梯田的書,我覺得梯田太震撼、太漂亮啦!我覺得這個梯田太不簡單了,怎么會在這個深山老林里面,這個崇山峻嶺之中,會那么神奇地存在。所以,我就有了一個愿望,就是寫一本關于梯田的書。

在田野調查當中,我對哈尼族的歷史情況、傳說、遷徙、信仰以及各種現實生產生活都進行了非常系統的了解,而在其中對哈尼梯田調查得最多最細,從哈尼族遷徙游耕、建造梯田、維護梯田、農業技術、農耕經驗等都進行了深入細致的調查。

但盡管如此,當提筆來寫關于梯田文化的文章時卻寫不下去。很長時間,我一直沒有能力把關于梯田的文章寫出來。在朋友的聚會上或是小型的學術會議上以及在接待外來學者的一些談話當中,我多次講述我的梯田調查和梯田研究,幾乎所有聽我講的人都認為哈尼梯田是個非常非常好的選題。但是,我就是寫不出來。對此,我進行了深刻的反思,我是從事民族學的,學的是歷史,民族歷史,所運用的知識和理論是民族學的,梯田雖然包含巨大的民族文化內涵,但它畢竟是農業的,要研究梯田必須要有農業的知識和理論,這正是我所缺乏的。于是我開始自學農業學,中國農業史我讀過多次,以及對農田的研究我都關注,包括種子、肥料以及耕作的各種技藝我都進行了解和學習。另外,在整個農學學習和田野調查過程中,我發現哈尼梯田是在云南大山立體氣候環境里面的農業,它本身也是一個立體的,是生態的東西,因此我又學習了生態學。

元陽:梯田

當我系統地學習農學和生態學后,我覺得哈尼梯田變成另外一個世界,在我眼前展現出無比壯闊的景觀,而它無比深邃的內涵亦呼之欲出。這時再對哈尼族梯田展開田野調查時,我發現,哈尼梯田真是很不簡單,它是一種特別的農業生態系統,是與自然生態系統完全吻合一體的農業生態系統。它不是一般的種植稻谷的農業,它是哀牢山極端復雜地理環境中的多樣化稻谷種植生態系統。在這種環境中,哈尼族早已形成了一整套農業生產經驗系統、知識系統、技術系統。這是一個農業系統群,它具有很高的科學性。現在我舉一個例子你就可以看到哈尼梯田農業生態系統的復雜性和科學性:在哈尼族的梯田中,使用很多稻谷種子,可稱稻谷品種極端多樣性,僅元陽縣就擁有180個當地品種。為什么要有這么多稻谷品種呢?因為梯田環境極為復雜多樣,比如梯田因海拔高低而分高山梯田、中山梯田和低山梯田,不同海拔的梯田需要不同的谷種;再如由于山形地貌的關系,有的梯田在背陰面,有的則在向陽面。所需稻種又不一樣。當然,還有因水土的不同而使用不同的稻種等等,總之,僅稻谷品種一項,就有豐富的、系統的農學和生態學知識、技術和理論。

隨著調查的深入,我發現在梯田農業的基礎上形成了完整的哈尼族社會系統、文化系統等,這些系統又是和梯田農業生態系統完全融為一體的。正如我在《梯田文化論——哈尼族生態農業》中所說:“研究哈尼族的梯田文化,首先即會發現,梯田的發生發展,直接聯系著哈尼族社會和歷史的發展,實際上它就是哈尼族社會歷史發展的縮影。其次,哈尼族的梯田文化,是哈尼族文化的核心;哈尼族的政治制度、經濟變遷、文化形態,甚至其居住文化、飲食文化、服飾文化、文學藝術等等文化單元都是從梯田文化中生發出來,并為梯田文化所統系。再次,哈尼族梯田和梯田文化是哈尼族社會生活的軸心,所有的生活都是圍繞著梯田這一文化實體而展開的,無論出生取名、談情說愛、婚喪嫁娶、節日喜慶,都與梯田息息相關,都打上了梯田文化的深刻烙印。”

在整個學習和田野調查及研究過程中,我真正領會到哈尼梯田確實需要更多的學科知識和更多的理論來籠罩它,來透視它,來研究它,才能得到一個完整的認識和理論架構。

總之,哈尼梯田是一個巨大而完整的生態系統群。對這個生態系統群,我調查了整整10年后,才開始寫我的第一部哈尼族研究專著《梯田文化論——哈尼族生態農業》。這就是我的研究的重點。

王吉甫:王老師您的《梯田文化論》我也讀過,對于書里的調查、數據我覺得讓人不可思議,因為它太全面太深入了,而且文章優美、理論深邃,請您談一下您在哈尼族研究中的特色。

王清華:研究特色,各有千秋。要說我的哈尼族研究有什么特色的話,今天想來大概有兩點,但不知是不是特色。

第一點,把哀牢山變為我的故鄉,與研究對象哈尼族成為永久的朋友。關于此,也許是種特殊的緣分,20世紀80年代初,我第一次來到紅河南岸的哀牢山區時,就感到這里真是又陌生又熟悉,看著雄偉高壯的群山、漫漫云海和梯田,我知道我和這里已經結下了不解之緣,我暗下決心要將這里變為我的第二故鄉。從一開始一句話也聽不懂,到后來不說話也樣樣懂。生活從樣樣不習慣到處處都合適,今天想起來都覺得不可思議。

與哈尼族做朋友是件極開心的事,也是件極容易的事。因為哈尼族把所有的人都看成朋友。這是因為哈尼族經歷過長時間的九死一生的遷徙而終于有了哀牢山的安定環境。為了永保這個環境,哈尼族表現出三樣性格特征:一是堅強性,他們什么都不怕,所以面對大山,面對森林,他們能夠開出梯田來。二是熱情性,他們對人特別是外來人十分熱情,即使生人到家,他們也會邀你就座,倒來茶水,拿來煙筒,然后與你聊天,你有需要他會盡其所能滿足你。所以在哈尼族中搞調查是非常方便順利的。三是忍耐性,他們樣樣事情都能忍,他們說只有能忍才能夠生存。因此,他們對人總是謙虛有禮,不占便宜,情愿吃虧。所以哈尼族自從進入哀牢山區到今天,1300年,沒有和任何一個民族發生過沖突,沒有和任何一個民族發生過戰爭。他們追求的就是安定團結,他們追求的就是和諧融融。他們不僅對人是這樣,對山對大自然也是這樣。比如說,某座大山因下大雨坍塌了,或泥石流來了,這對哈尼族梯田是有相當大的損害。但是哈尼族會說沒有關系,人會生病,山也會,它這次打擺子,它要抖的,它抖了以后就好了,然后我們再把它修好。對森林也是如此,尊重第一。哈尼族把森林都奉為神靈,同時也看成自己的鄉親、父母、兄弟、姐妹,要好好相處,互相敬愛,這就是哈尼族。與這樣的人相處,會發現自己渾身都是缺點。不知不覺地我和哈尼族成為朋友。我的研究也和當地人緊密地聯系在一起。當然,我深深領悟了哈尼族人的好,他們把他們的故事講給我聽,他們把他們的生活展示給我看,使我成為一個哈尼族的研究專家。哦,我曾經說過:“愛你愛的人,干你愛干的事,就有你的特色。”

哈尼族母子倆

第二點,活態的田野調查,即互動的田野工作。我的這種田野工作是由以下幾個方面組成的。

一是“有準備”的田野工作。1. 資料準備。我在下鄉調查之前對20世紀50年代大調查關于哈尼族的調查資料,包括直到今天都沒有完全整理出來的資料,基本上讀完了。2. 文獻準備。歷史文獻記載的哈尼族情況我基本都了解。由于哈尼族沒有本民族文字,他們的歷史和文化基本是以口耳相傳、示范身教的方式來傳承,在中國古代歷史、通史以及地方志中的記載是很少的,一直到元代以后對哈尼族記載才開始多起來,這個情況我是清楚的。3. 就是理論的準備,當時我們下去調查以前,都要求熟練掌握馬克思主義的民族學理論,這個理論我們在上學期間都學過并且牢牢地記住;另外就是80年代初期我們畢業的時候,西方的一些民族學理論已經逐步地引入中國,比如馬林諾夫斯基的功能主義,列維·斯特勞斯的結構主義,等等,都是要認真學習和準備的;再就是研究方法,如要準備細致的調查提綱,采取人類學的參與觀察法等。

二是“帶著問題”的田野工作。比如說,當時我在讀20世紀50年代調查資料的時候就發現,調查報告里有說,哈尼族種田不施肥、不選種,不施肥的原因是耕種粗放,不選種的原因是農技簡陋,因此認為哈尼族的農業落后。對于這種問題我就起懷疑了,哈尼族是個農業民族,歷史文獻、地方志記載這個民族從事了上千年的農業,維持了世世代代的生存繁衍及發展。這么一個歷史悠久、創造了梯田農業的民族真的連施肥、選種這樣的基本農業技術都不懂嗎? 我不信,所以我就帶著這樣的問題下去調查。結果我發現,原來50年代關于哈尼族農業的調查是粗淺的、不深入的,有的甚至是錯的。說哈尼族梯田不施肥,實際上是沒有發現哈尼族有著非常好的利用高山流水施肥的系統,而且這個系統有別于所有民族,有別于內地,它是一種沖肥的,隨著山水的運行來進行沖肥的施肥系統,是一種農業的特技。而且哈尼梯田育種、選種更有較高的科技含量,所以才有上面提到的多樣化稻谷品種,而且這些稻谷的少退化、少病蟲害品質直到今天還在引起農業專家的關注。再如,在以前的調查研究中說到哈尼族居住半山,而傣族居住山腳或者河谷,我就奇怪了,同樣是民族,為什么哈尼族就要居住半山而別的民族要居住河谷呢?我就帶著這樣的問題下去調查。帶著這個問題的調查才使我認識到哈尼族居住半山是和其上千年的遷徙、對平壩生活的歷史記憶,以及梯田農業的水資源掌控密切相關而造成的。哈尼族是個很早就進入定居生活,從事農業,后來又經歷過長途遷徙的民族,在從中國西北河湟地區一直向西南遷徙的過程中,他們一直在尋找一塊平地來從事農業,居住過云南從北到南的所有壩子,但始終沒有站住腳。云南這些壩子的海拔都在800米到1300米之間,這個海拔高度是冬暖夏涼的非常適宜人的生活,所以當哈尼族遷徙到紅河南岸以后選擇了半山居住,這里的海拔等同于平壩的高度,它是冬暖夏涼的,適宜生活的,用哈尼族的話來說就是“要吃肉上高山”其實就是打獵去了,“要吃糧下低山”,就是下山種梯田,“要生娃娃在半山”,就是半山適于人的生活。再一個重要原因就是,哈尼族從事梯田農業,水從山上來,田在山下,居住在半山有利于非常好地控制水資源。水是梯田的命脈,農業的命脈,有力地控制水、分配水是農業的頭等大事。所以帶著問題的田野工作,其調查就會比較深入,聯系也較為廣泛。

三是“融入生活”的田野工作。這個也是對民族學家的要求,融入生活就得與調查對象同吃、同住、同勞動、同玩(娛樂)、同策劃等一切生活。

其實,其中的每一樣都不容易,舉一個吃的例子:才到哀牢山時我連哈尼族煮的飯都咽不下去。哈尼族的飯是用梯田所產的紅米做成,那個飯叫“生撇”飯,硬得像石頭,吃一口飯,牙巴骨都嚼得酸疼。而且真的難以下咽,咽下去以后也難以消化,記得第一次吃生撇飯,兩天后肚子還是硬邦邦的。哈尼族之所以做如此硬的飯,是因為這樣的飯“禁餓”,吃這樣的飯才干得動梯田。這個飯的做法是,先將谷子在腳碓中舂成紅米,然后將紅米用水泡,然后放到甑子里蒸,然后邊蒸邊灑水直到蒸熟。后來我吃這種米飯,非常香,不要菜都可以,反而覺得昆明的飯爛唧唧的沒法吃。

再舉喝酒為例:喝酒是當地人的一大娛樂、一大快樂,逢年過節,家有喜喪,朋友到來,必定喝酒。用當地人話說,就是無酒不成宴,無酒不成生活。哈尼族人不愛多說話,但愛唱歌,往往一喝酒就唱歌。這是一種特殊的情感和思想的交流,所以哈尼族有句精彩的話,說是“麂子是狗攆出來的,話是酒攆出來的”, 也就是說酒不進去話不出來。所以,只有同吃,你才會深刻領會哈尼族的飲食文化、飲食特色,才能體會飲食對哈尼族生活、梯田農業以及思想情感交流的意義。

總而言之,只有同吃、同住、同勞動、同玩(娛樂)、同策劃,即參加哈尼族的一切活動,融入其生活,才能獲得真知。

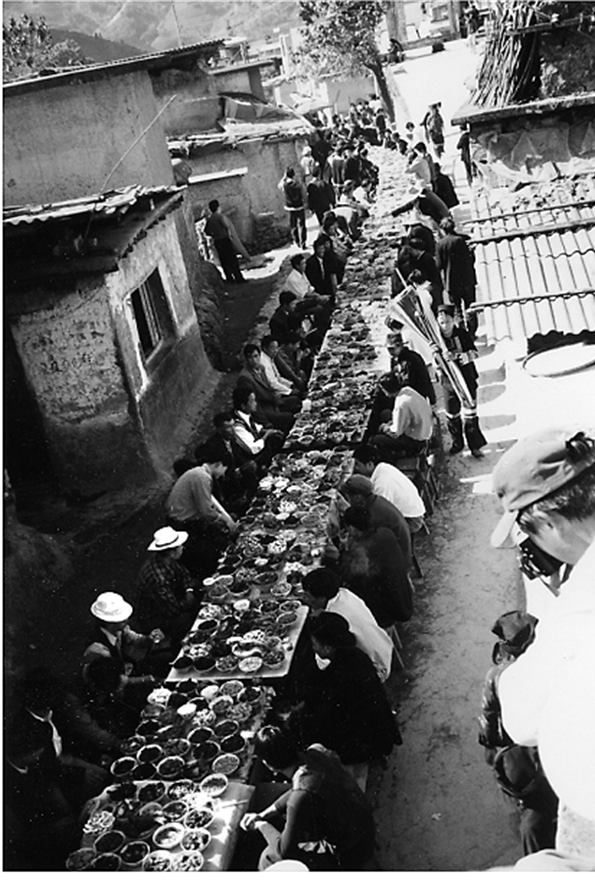

哈尼族長街宴

四是“學習型”的田野工作。在我的田野調查中,我發現學習當地知識比迅速獲得現成的資料更為重要,因為這種收獲是永遠的,銘刻在心的。

這種學習有幾個方面:首先就是向研究對象學習。其一是要學習民族語言,不然無法和他們溝通,有翻譯也隔了一層,一旦學習了語言,哪怕只會說一點,就很容易與他們親近,而且他們還會很敬佩你。其二是學習當地民族的傳統知識,它是那樣豐富多彩、與眾不同,如農業知識、農業科技、自然生態,以及世界觀、人生觀、宗教觀,甚至生活方式、情感表達、草醫草藥等。其三是學習當地人的表達方式,它的精彩會讓你終生不忘。例如,善用比喻,一切都與“主體梯田文化”有關,如“梯田是小伙子的臉,大腿是姑娘的美”等。

其次就是根據調查需要學習。其一是學習其他學科的知識和理論,如前面我說過的學習農學、生態學等方面的知識。其二是學習新的研究方法,如當時所學的PRA 方法(農村參與式評估)、傳統知識系統運用、生態服務功能運用等現代研究方法。這些研究方法在學習、了解和解釋當地傳統知識方面收到了相當好的效果。總而言之,整個田野工作就是一個學習的過程。

五是“不失情感”的田野工作。我覺得田野工作是與當地人情感交流互換的過程,這是非常難以忘懷的,其中有幾種情感令我終生難忘:

敬畏之情。我從當地的民族對大山的敬畏,對梯田的敬畏,對神靈的敬畏,對其他民族的敬畏,以及最后對自己的敬畏中體會到了如何處理人與人、人與自然、人與超自然的關系。這是非常重要的,里面包含非常深的敬畏感情。

憐憫之情。在融入當地的生活當中,我深刻感受到這個民族生活的艱苦、勞動的艱辛,在哀牢山所有的生活都將比其他地方要付出更多的代價。相比我們的城市生活及工作環境、待遇更是不可同日而語。因而,時時會在心中產生深深的憐憫之情。當然,這種憐憫之情還不是可憐他們,而是覺得他們的付出太巨大了,應該獲得更好的生活回報。為此你會急他們之所急、想他們之所想,你會想幫助他們,這種情感是在田野調查中被激發出來的,盡管作為民族學田野工作者的你什么也做不到、幫不了。

愛慕之情。有兩個方面:一是對異質文化的愛慕,二是對人的愛。

對異質文化的愛表現在,在田野工作中,你會突然發現這是一種你從來沒接觸過的文化,它會立刻就深深地吸引你。僅僅他們對大自然和對人的態度就令人傾慕不已。例如,下大雨了,我們就急了,這種鬼天氣影響我出行了,哈尼族會說你別急,老天爺和人一樣,有時候他也要休息嘛,有時候他也有情緒,他也會生病,也許他今天生病了嘛,所以不要著急,要理解天,天有天的難處,人有人的難處。另外,泥石流來了,梯田被大片沖掉,我們感到災難來了,結果哈尼族會告訴你,無所謂的,山有它承載不起的時候,人也有老死的時候,這片被沖毀的山也許到了死的時候了,死了就是生了,你不要以為人死了就沒有了,人死了在另外的時間和地方又出現了,等雨停了以后我們去挖地,把梯田修起來,所以它又“活”了。這種豁達的態度,非常理解大自然,也非常理解人。這種對我們來說的異質文化是可愛的,這樣一種文化一定會讓你產生愛慕之情,讓你離不開這個地方,讓你深深地眷戀。

再就是對人的愛。哈尼族人是可愛的,無論男女老幼都是天然而真實的,因此他們人與人之間的關系顯得非常的大度,豁達,與人為善,與人為美。關于此,剛才在前面我已經說過一些。然而,對人的愛不僅表現在你對他們的感情上,而且他們表達出來的對你的情感,更讓你終生難忘。例如,表達想念之情:“天和地離得雖遠,雨絲把它相連;山和山離得雖遠,云海把它連成一片;你和我離得雖遠,一想你就在眼前。”例如,表達離別之情:“小河你把清泉帶走,把石頭留在后面,阿哥你把情愛帶走,把難過留在我心頭。……再見了,戴手表的阿哥。”等等,表情達意,極為生動,奪人心魄。

感激之情,感恩之情。長期的田野調查,你會對當地和當地人產生深深的感激感恩之情。雖然你是一個陌生人,一個外地人,也許來此以后就再也不會再來了。可他們卻認為你來到這里不容易,會提供給你住,提供給你吃,提供給你資料,滿足你所有的要求,而且一點也不圖你的回報。你只要需要,他只要有,他一定會提供給你,雖然物質的東西他們沒有太多,但是可以完全提供給你;精神的東西也一樣,你要了解某個問題,他會盡全部力量來給你解答,他解答不清楚他會帶你去找另外的人解答,硬是要把這個問題幫你搞清楚為止。這種無私的對你需求的滿足,我們是要永遠懷著感恩之心的。

我認為在田野工作中,要飽含著感情,因為這種感情是自然產生的,而且我覺得是不會消失的。因此民族學的作品和研究成果應在理論的觀照下充滿情感。那種文字苦澀、枯燥乏味的所謂民族學著作,我認為是沒有靈魂或是失去心性的民族學,所以顯得晦澀難懂、面目可憎。

我在寫《梯田文化論》的時候我是飽含著情感,我飽含著對那片土地深而復雜的情感在寫的。我認為民族學著作必須具有科學的內涵和富含情感的文字表述,我覺得才是好的,因為民族學是生活的、生動的、活的、有血有肉的,所以其研究和文字表達也應該是飽含情感的。

總之,我的田野工作的活態性是我的民族學研究的一個主要特色。

2013年6月22日,紅河哈尼梯田申報世界文化遺產成功:云南電視臺演播室

王吉甫:王清華老師您的民族學田野調查確實很精彩,您以與當地融為一體的、深入細致的田野工作為您的民族學研究特色,真是別開生面。您能否用一句話來概括真正深入了的民族學田野工作?

王清華:可以。有一次,在社會科學院與年輕人座談,他們問了同樣的問題。我的回答是四個字:“刻骨銘心。”如果你對你所調查的地區和你所調查的民族有了切膚切、心的感受,有了終生難以忘懷的認識和記憶,你就會得到這四個字的含義,當你真的有了這四個字的感受以后,你的民族學文章和著作就下筆若有神了。

王吉甫:您是哈尼族梯田及梯田文化最早的研究者,您是如何選定這項研究的?是什么動力使您一生研究哈尼族?

王清華:至于如何選定梯田文化作為研究重點和對象,是有幾個原因的:第一是哈尼梯田這個形象,哈尼梯田這個雄偉壯觀的形象深深地震撼著我,一直吸引我要研究它。第二是當地朋友告訴我梯田的重要。如我在元陽認識的第一個人是元陽縣文化館的館長楊叔孔。他是一個老革命,中華人民共和國成立前夕就進入元陽,一直從事文化工作,對哈尼族最有興趣,一直在收集哈尼族的風俗習慣和民間文學藝術。他曾經帶我參加過許多哈尼族的活動。再如文化館的攝影師邵字伯,他一生都在拍攝梯田,認為梯田是最值得研究的。也就是說研究梯田,有朋友的啟示和提醒吧。第三是學界朋友的鼓勵支持,比如段玉明每次見我都催我快點下筆寫梯田,鄧啟耀也讓我快寫,說可以在他編的雜志上連載。在朋友的鼓勵和追逼下,我一直盯著梯田進行調查和研究,終于一鼓作氣寫出了《梯田文化論》及一系列研究論文。

至于是什么動力使我一直研究哈尼族,其實在前面我已經說過,我研究哈尼族是我所在的歷史研究所的安排、規定和工作的要求。但仔細回想,除了上述“規定”外其實還有其他原因。

首先,哈尼族深深地吸引了我。大學畢業才進云南歷史研究所工作時被告知所里留存了20世紀50年代的幾乎所有的民族調查資料。我把有關哈尼族的資料全部調出來看,的確不是太多,只有兩本印成白皮書的內部資料,其他全部是手寫的,有的寫在土紙上,有的寫在課本上,有的甚至寫在紙煙殼上,有毛筆寫的、有鉛筆寫的、有鋼筆寫的。我為這些調查所感動,并引起了我的極大興趣。我看完這些材料以后就下鄉了,我首先到的地方是紅河南岸的元陽縣,是哀牢山區哈尼族最集中的地方之一。在那個神秘的哈尼族地方進行了幾個月的調查以后,我發覺我深深地喜歡上了這塊土地,而且我對這塊土地上的哈尼族產生了非常非常大的一種依賴。從此以后30年過去了,我覺得我都離不開那里的梯田,離不開那里的哈尼族,我總覺得我和他們有一種太深的緣了,我不知道是什么緣。總而言之,我去那里就會很高興,而且我回來幾天后又會想去那個地方,那個地方像磁石一樣地吸引著我。

再就是,剛才所說,當地朋友幫助我,學界的朋友一直不間斷地鼓勵我。就這樣,我走上了研究哈尼族這條路,而且一直走到了今天,可能以后還要一直走下去。

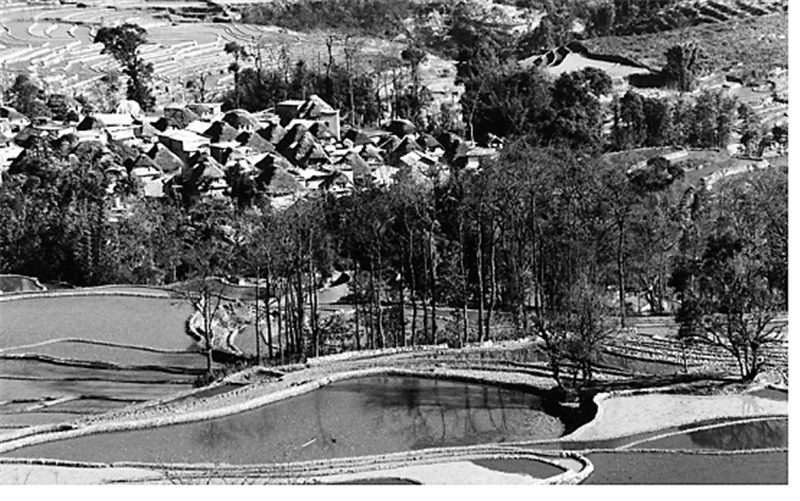

哈尼族村落

王吉甫:王老師,當您的《梯田文化論——哈尼族生態農業》及數十篇關于哈尼族文化的論文寫出來后,有人說,每個民族的文化都有一個核心,說您真正把哈尼族文化的核心——梯田文化找到了。有了這個文化核心,哈尼族所有的文化都有了依靠,于是以這個核心,哈尼族的文化體系建立起來了,浩如煙海的哈尼文化成為一個科學的體系。因為您建立了哈尼族整個梯田文化的體系,學術界對您的研究領域和研究成果給予了很高的評價,這是您對哈尼族的貢獻,對民族學的貢獻。對于此您自己怎么看?

王清華:這種評價對我來說是過高的贊譽了,怎么敢當!說我建構了哈尼族梯田文化體系,這種說法和評價其實不是太準確,因為其實哈尼族文化早就形成自己的體系,只不過淹沒在歷史的迷霧中,我只是重新用文字將它呈現出來而已。

我寫過4本關于哈尼族梯田的專著和一系列哈尼族研究論文。其中,《梯田文化論——哈尼族生態農業》是較完整、較為系統地把哈尼族的文化展示出來、透視出來的專著。這本專著得到學術界廣泛的肯定,也得到了哈尼族人的肯定。因此,獲得了1999—2000年云南省人民政府頒發的“云南省社會科學優秀成果”一等獎;2000年我被授予“云南省有突出貢獻優秀專業技術人才”稱號,這是給我的鼓勵和榮譽。

在整個對哈尼族的研究過程中,我清楚明白地知道真正的受益者是我自己,因為我從對哈尼族一無所知到學會了哈尼族文化,從單一的民族研究學到學會了農業學、生態學的知識、理論和方法。所以,不是我對哈尼族、對民族學有貢獻,而恰恰是哈尼族、民族學對我有貢獻,是它們成就了我。研究哈尼梯田對我而言是一個非常重要的人生歷程,同時更是一個非常重要的學習過程。在這里,我要感謝哈尼族,感謝他們創造了梯田!我要感謝民族學,感謝這門高級的學問使我的人生有了色彩。

王吉甫:其實我覺得真正的科研應該是能影響一個民族甚至一個地區的發展,那么像哈尼族梯田文化研究,您覺得是否對哈尼族這個民族產生了影響?

王清華:民族學家有三大使命,第一個就是增加世界的知識,通過你的調查通過你的研究讓人們不認識的事物為人們所認識;第二個就是建構和創新理論,讓人們對世界的認識增加一種方法、一種理論;第三個就是你的研究對你的研究對象要有幫助,說得通俗點就是對當地要有點用處。那么,我的哈尼族梯田及哈尼族文化的研究對當地哈尼族究竟有沒有點用處呢?這個問題問得好。在一個很長的時期我都覺得我的研究是學術研究,對當地沒有多少用處,而作為個人、作為學者更是人微言輕,當當地人遇到什么困難需要我們向上反映也往往是得不到解決。在當地,我常常覺得自己沒有用處,反而是處處有求于當地和當地人,只有他們幫助我的,讓我認識哈尼族的知識,讓我認識哈尼族的梯田,認識哈尼族的一切。但是我呢,幾乎提供不了他們什么東西,起不到幫助他們的作用,只有他們來到昆明的時候,領他們玩玩,請他們吃頓飯而已。當時我覺得民族學家是很可悲的,只會求人,不能幫人。

2000年,當紅河州向世界遺產委員會申報哈尼梯田作為世界遺產的時候,政府為此而做一系列宣傳、鼓動、展示等工作的時候,我的研究派上了用場,在宣傳哈尼族文化的時候需要它,在申報世界遺產的論證過程中需要它。這時,我才發現民族學家的用處。而2013年6月22日“紅河哈尼梯田”世界遺產申報成功,其民族文化知名度、旅游業及各項事業火爆興起的時候,我才發覺我的研究對當地還是有些用處、有些貢獻的,所以我感到非常的欣慰,我也感受到了作為一個民族學工作者的自豪感。

王吉甫:王老師,今天我們就談到這里,謝謝您,辛苦了。明天我們要請您談談關于開啟南方絲綢之路和影視人類學研究的問題。

(未完待續)

我們這一代:滇云人類學者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學民族學學者的學術訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區的第三代人類學學者為主,亦收錄曾在云南求學或工作過的日本學者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經歷、調查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學、人類學調查,少數民族研究中心等大學學科建設的議題,以及對整個中國人類學發展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現出一代人類學學者的學術追求與思想風貌。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司