- +1

新西蘭女外長文身亮了,聊聊毛利人的文面藝術

澎湃新聞記者 王昱

11月2日,新西蘭總理阿德恩任命納納亞·馬胡塔(Nanaia Mahuta)為新外交部長,引發了全球的關注。據報道,這位50歲的女政治家是新西蘭歷史上首位女外交部長,同時馬胡塔也是已故毛利女王Te Atairangi Kaahu的侄女,現任毛利君主的近親。

阿德恩稱贊馬胡塔是“一個能很快建立良好關系的人”,相信她能通過外交技巧在世界舞臺上很好地展現新西蘭。

11月2日,新西蘭總理阿德恩任命納納亞·馬胡塔(Nanaia Mahuta)為新外交部長。她成為了新西蘭歷史上首位女外交部長。 資料圖

馬胡塔讓人關注的不僅是她毛利王室的身份,最令人矚目的是其嘴唇下方有一個獨特的文身。據了解,該文身是為紀念其去世一周年的父親而做的。文身的設計融入了毛利傳統雕刻的圖案,也證明了其來自毛利傳統部落的身份。

“文面”是毛利人自古以來的傳統,但你可能不知道,不是所有的毛利人都可以紋在臉上,每一個文身不但是毛利人的標志,也有自己的獨特寓意。

來自于“冥界”的文身傳說

眾所周知,毛利人是新西蘭的原住民及少數民族。在19世紀英國人入侵之前,這片土地上居住著約20多萬毛利人,有50多個部落。

從很早開始,毛利人就有“文身”的習慣,并且毛利人認為頭部是身體最神圣的部位,因此最流行的一種毛利文身就是面部文身,用毛利語叫做“Ta Moko”。

關于“Ta Moko”的起源,新西蘭當地流傳著許多的傳說。有一種說法是,有一位名叫馬陶拉(Mataora)的年輕毛利酋長愛上了來自冥界的公主尼韋爾卡(Niwareka)。尼韋爾卡來到人間與馬陶拉結婚,兩人婚后十分幸福。但有一天,因為一場誤會,醋意翻騰的馬陶拉失手打了尼韋爾卡,尼韋爾卡一怒之下便跑回了冥界。

關于毛利文面“Ta Moko”的起源,新西蘭當地流傳著馬陶拉(Mataora)和尼韋爾卡(Niwareka)的愛情故事。 資料 圖

不久,馬陶拉幡然醒悟,懊悔自己魯莽的行為,他追著妻子的足跡來到了冥界。在這里,馬陶拉遇到了冥界的文身師Uetonga。

馬陶拉讓Uetonga在其臉上文身,在文身的過程中,馬陶拉悲傷地唱起了思念妻子的歌。歌聲飄啊飄,最終傳到了尼韋爾卡的耳中,得知丈夫在苦苦找尋自己,尼韋爾卡原諒了馬陶拉并回到了他的身邊。

馬陶拉將文身帶回了人間,以此提醒自己不要再發生之前的邪惡行為,同時也將文身的技巧帶給了他的子民,而這就是毛利文面的起源。

有地位的人才能在臉上文身

對毛利人來說,文身是一種充滿儀式感的行為,通常在青春期后進行。

掌握文身手藝的毛利人也被稱為“Tohunga Ta Moko”,意為“文身的專家”。這些文身師備受尊敬,被認為是神圣的,不可侵犯的。毛利文身師主要是男性,但也有少數女性從事這項工作。

傳統的“Ta Moko”通常會覆蓋整個面部,主要由波浪形曲線和螺旋狀圖案組成。但一些毛利人還會在身體的其他部位文身,如背部、臀部和腿部。

一名毛利人酋長的素描,作者為蘇格蘭畫家悉尼·帕金森,創作于1784年。 維基百科 圖

男女也會有差別,一般男性會有完整的面部文身,而女性只在下巴、嘴唇和鼻孔刺上圖案。據說毛利女性認為,全藍色的嘴唇是“女性美的象征”,而且可以防止皮膚變皺并保持年輕。這一習俗甚至保留到了二十世紀八十年代。

毛利女性認為,全藍色的嘴唇是“女性美的象征”。 路易·約翰·斯蒂爾(Louis John Steele)于1891年創作的《毛利年輕女子肖像》。 維基百科 圖

但不是所有人都可以文身的,比如奴隸是不能在臉上文身。因為文面是等級、社會地區、權力的象征。越有權力的酋長和戰士,臉上的文身就越多。

不僅如此,文身也有“身份證”的作用,顯示了他們的家族成就、血統和婚姻等狀況。比如男性前額中央的圖案代表了他的社會地位。眉毛附近的區域指定了他在部落里擔任的位置。眼睛和鼻子周圍的區域代表了指其所在部落的等級。鬢角處記錄了他的婚姻狀況和結婚次數。鼻子下面是男子的簽名。面頰區顯示了男子的工作性質。下巴區域顯示了該人的能力或聲望。最后,頜骨區域代表一個人的出生狀況。

另外,左臉的圖案通常代表了父親一方的血統,右臉則是母親一方的血統。血統的高貴與否都可以從臉上的文身看出。

越有權力的酋長,臉上的文身就越多。戈特弗里德·林道( Gottfried Lindauer)于1890年創作的《塔瑪蒂·瓦卡·內內肖像(Portrait of Tāmati Wāka Nene)》。 維基百科 圖

但不得不說,毛利文身是一個漫長而費力的過程,并且過程非常痛苦。

首先,文身師要用刀在皮膚上割開切口。然后,將鯊魚牙齒或動物骨刺固定在木棒上,蘸上染料,用小錘敲擊末端將其插入皮膚中,這一過程是將染料敲進文身者的淺層皮膚里。這種方式十分費時,為使傷口快速愈合,一次只能在少數幾個部位同時進行。全部刺好后,再涂上顏色,顏料通常是燃燒過的松脂或食草毛蟲,傷口愈合后會留下溝槽。

毛利文身是一個漫長而費力的過程,并且過程非常痛苦。 維基百科 圖

由于毛利文身的神圣性,被文身的人和參與文身過程的人都不能吃東西,也不能與其他人進行交談,更不能喊疼,因為這樣是軟弱的表現。對于毛利人來說,能夠承受痛苦是他們的驕傲。

在戰爭頻繁的時候,一些毛利戰士常常沒法等傷口愈合就得上戰場,但由于臉部腫脹,經常流血,當地人會用一種叫做卡拉卡(Karaka)樹的葉子,當作藥膏涂抹在臉上,以加速傷口愈合。有時候,部落人也會在文身過程中吹奏笛子、歌唱和吟誦,以幫助緩解文身者的疼痛。

從獵奇收藏到流行藝術

在過去,毛利部落之間發生戰爭時,常常會以收集敵人的頭顱作為戰績,這些帶有文身的頭顱放在華麗的盒子里,以此作為部落權力的象征。

1769年,英國“大名鼎鼎”的詹姆斯·庫克船長(James Cook)和探險家約瑟夫·班克斯在前往南太平洋的航行中第一次看到了毛利人復雜的文身,并對此著迷。

隨后許多探險家和獵奇商人來到新西蘭,他們從毛利人手中收購帶有文身的頭顱,將其賣給歐洲的博物館和私人收藏家。而為了交換更多的槍支和彈藥,一些毛利人也開始將戰斗中俘虜的奴隸和平民斬首,在其臉上刺上花紋,以假亂真,賣給歐洲人。

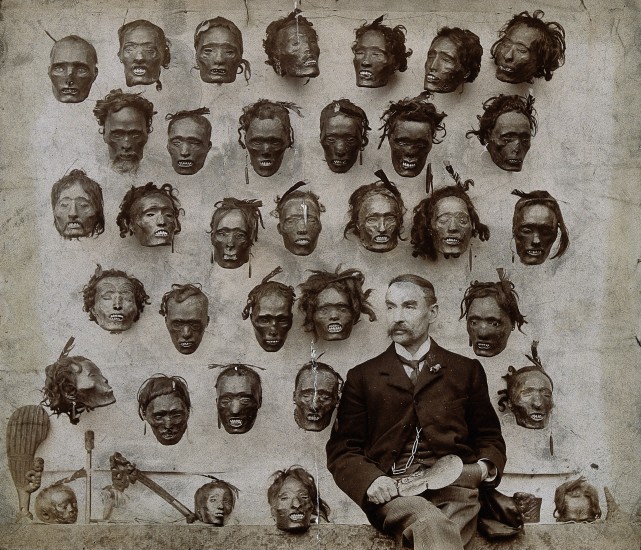

據說,在熱衷“毛利頭顱”的獵奇收藏家里,英國少將霍雷肖·羅布里(Horatio Robley)最為知名。他一生收集了大約35顆文身頭顱。為此,羅布里還出版了一本標題為《Moko》的著作,專門介紹毛利人文身的設計過程和圖案意義。如今,其收藏的30個頭顱被保存在紐約自然歷史博物館內。

英國少將霍雷肖·羅布里一生收集了大約35顆毛利文身頭顱。 維基百科 圖

到了19世紀中期,隨著西方文化的入侵,毛利男性的文面情況開始減少,但女性文面的習俗一直持續到了20世紀。

雖然在新西蘭,文身的意義早已發生了巨大的改變,部落文面的情況也在減少,但進入21世紀后,越來越多的毛利年輕人對自身歷史、文化的重新產生了興趣,讓傳統文身藝術再度興起。

新西蘭當地的毛利人開始建立藝術組織,將“毛利文身”視為非物質文化遺產進行保護和發展。

如今的毛利年輕人又開始重視起了部落文化和歷史。

毛利文身的技術也得到了改良(現代的文身大多使用針式機器,而不是上述傳統的工具和方法),毛利紋身也不再是僅限于毛利人,越來越多的非毛利人,甚至明星、藝術家也開始喜愛這些古老的部落圖案,并融入到自己的創作中。

現在這種設計在身體和手臂區域的毛利部落風格的紋身被叫做“Kiri Tuhi”(Kiri在毛利語中的意思是“皮膚”,而Tuhi是“藝術”的意思)。 zealandtattoo官網 圖

如今在新西蘭,你可以找到經驗豐富的毛利文身大師,他們能夠為你設計一款傳統的毛利圖案,并為你講述關于毛利人的故事。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司