- +1

朱棣文在滬與年輕人談人生選擇:如果不快樂,可能入錯行了

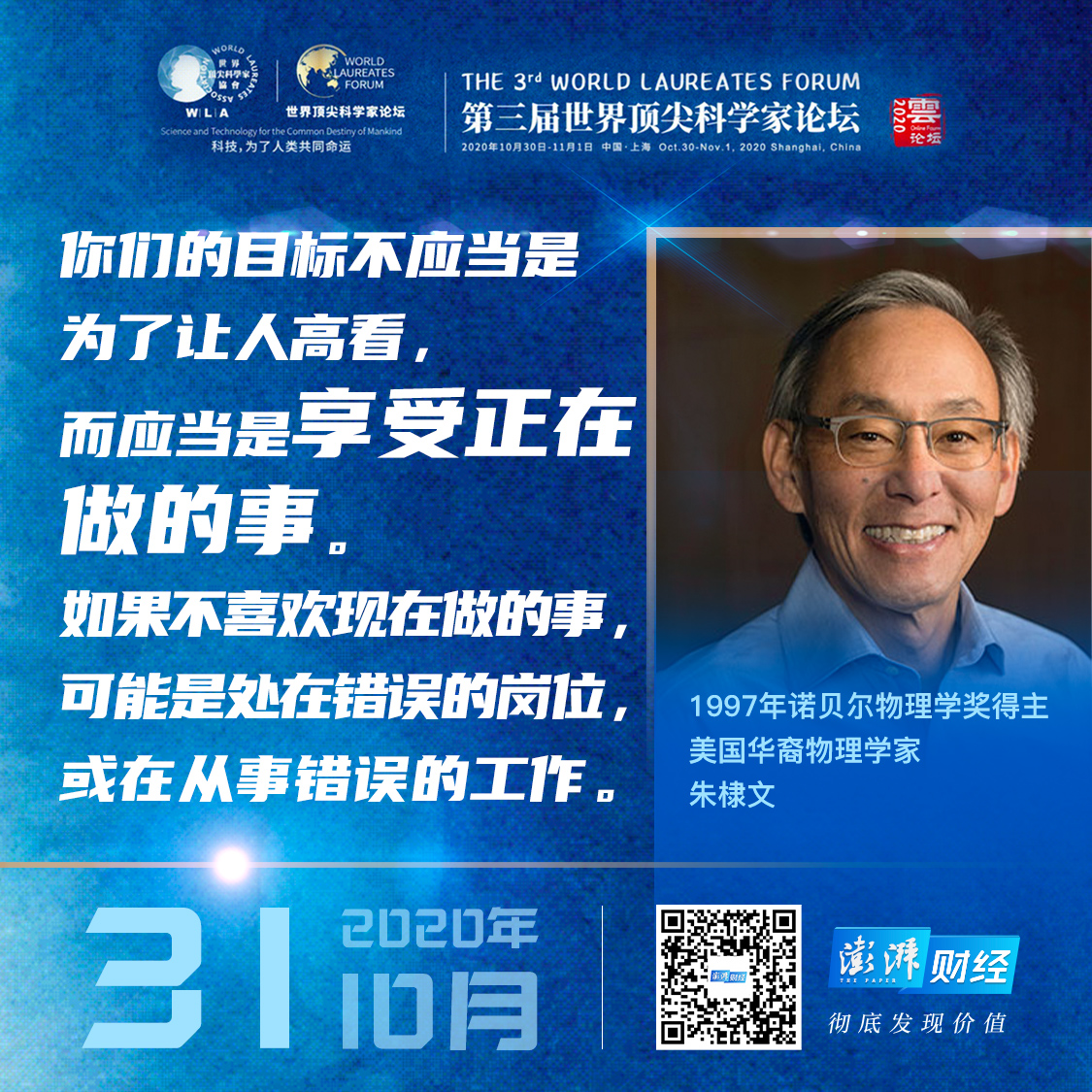

“你們的目標不應當是為了讓人們高看你們,而應當是享受你們正在做的事;如果不喜歡現在做的事,你們可能處在錯誤的崗位,或在從事錯誤的工作。”

10月30日,朱棣文(Steven Chu)以視頻連線方式參加正在上海舉行的第三屆世界頂尖科學家論壇(WLF),表示希望與年輕科學家分享一些人生經驗,其中最核心的問題就是:面對多樣的人生選擇,究竟什么才是真正能夠帶來快樂的東西?

朱棣文給出了對 “財富自由”的新定義:有衣可穿,有屋可住,有車可行,不必奢侈,那你就會脫離財富的束縛而感到自由。“我現在開的這輛車已經用了19年,我希望還能開它個十年,不過大部分時間里我選擇騎自行車,這同樣讓我覺得愜意無比。”

其次,善待朋友、鄰居、家人,并且上升為一種“全球同理心”,關注科學如何能夠真正為世界帶來更美好的東西。“不要沉浸于私人圈子,接觸更廣泛的社會,然后思考自己能夠為世界做點什么。”

現年72歲的美國華裔物理學家朱棣文因“發明了用激光冷卻和捕獲原子的方法”,獲得1997年諾貝爾物理學獎。他曾任美國能源部部長,現任美國科學促進會主席。

擁有豐富職業閱歷的他的親身經歷是,職業選擇之道其實會隨著年齡的增長而變得更加重要。“在職業生涯中后期,我們也常常面臨著自問對錯的捫心回想。”

這種時候,朱棣文會覺得自己是幸運的。“接下來10或20年,我還想去做的事,也正是我在過去40年里一直在做的。”

一開始走上物理學這條路,父親和哥哥對朱棣文的影響巨大——朱棣文的父親很早就向三兄弟們“發話”,希望他們都能成為科學家。后來,父親也不再篤定,對朱棣文說:“想當物理學家,那你就得非常聰明才行,但我不確定你是不是足夠聰明。不過你也擅長畫畫,有沒有考慮學工程?”

但這番話更加堅定了他想成為物理學家的夢想。哥哥中途轉行的經歷也沒有影響朱棣文對科研的熱愛。

自1987年開始,朱棣文任教于硅谷發源地、企業家搖籃的斯坦福大學,但他也從未對創業盈利提起過興趣,即使許多同事擁有自己的公司,但朱棣文依然認為,“那樣會影響我真正喜歡做的事,也就是搞科學”。

朱棣文的“全球同理心”聚焦在了氣候變化議題上。過去的二十年里,出于興趣,朱棣文開始關注氣候變化議題,隨著閱讀和討論的深入,他認為自己或許應該跳出既有研究領域,更為實際地作出貢獻。

在此過程中,朋友們建議他申請“伯克利國家實驗室主任”崗位,這對大多數人來說,意味著更響亮的聲望和更明朗的前途,但真正促使他申請的原因是:“我捫心自問,我是不是真的關心氣候變化?如果我不愿意至少犧牲我職業生涯的一部分,又有什么資格談論對氣候變化的關注?又如何讓其他科學家愿意竭盡全力,與我一同致力于發展科學技術以對抗氣候變化?”

在接下來的四五年中,朱棣文主動將自身研究領域的部分時間與經歷出讓給這個實驗室,但在他的規劃里,再過幾年,自己就會繼續一位科學家的日常。

一通來自時任美國總統巴拉克·奧巴馬的電話,讓朱棣文在公共議題上的參與更加深入。在此之前,朱棣文曾拒絕小布什總統“擔任總統科學顧問”的邀請,因為他更樂意做一位科學家而不是顧問。朱棣文與奧巴馬見面詳聊長達一個小時,兩周后正式出任美國能源部部長一職。因此,他不得不放下研究團隊,赴華盛頓展開新的職業生涯。

能源部像是一個巨大的研究組織,盡管正處于2008年的經濟衰退期,能源部的年預算仍高達260億美元。這段任職經歷教給他更多關于世界如何運轉、學界如何與行業交互并融合創新等的知識,他對于未來的方向也有了更多的思考。

在妻子的影響下,朱棣文決定辭去能源部部長的職位。有無數的好職位任他挑選:高校校長、研究所主任、公司董事等等,但他花了用半年時間放空內心,找尋新的研究領域。

例如,一位老同事邀請他加入自己創辦的電池公司,朱棣文一開始并不確信自己能參與什么,但還是時不時提出設計電池的建議,二人開始了探索電池新理念的長期合作。朱棣文也涉足生物學研究,試圖開發一種新型光學探針以完成一直以來沒有完成的實驗。

回到“什么能帶來真正的快樂”的主題,科研依然是朱棣文最堅定而簡短的答案。他回憶道,能源部長的工作耗時巨大,每周工作70多個小時,為此不得不放棄許多愛好和休閑。即便如此,他依然與研究團隊成員共同撰寫了30多篇論文,工作到周末的深夜。

“最妙不可言的便是,當你意識到你一生的工作,恰恰就是你的愛好,更何況你還能從中獲得報酬。”朱棣文感慨道。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司