- +1

【對話】郭家驥:駑馬不舍騏驥功(下)

郭家驥,漢族。1970—1979年在云南汽車廠當工人;1979年考入云南大學歷史系;1983年畢業獲歷史學學士學位,同年分配到云南省社會科學院從事民族學人類學研究至今,1997 年破格晉升為研究員。歷任省社會科學院民族學研究所室主任,社會學研究所副所長、院科研處處長、民族文學研究所所長、民族文化保護與發展研究中心主任等職。現任省社會科學院二級研究員,省委宣傳部“云南藏區建設與發展研究基地”首席專家。

郭家驥從事民族學人類學研究迄今已有33年,田野調查的足跡遍及云南民族地區和全國西部民族省區,先后參加和主持過多項國家級、省級和國際合作重點項目的研究。主要研究方向有:少數民族與民族地區發展、社會人類學的民族關系研究、生態人類學、民族文化保護、云南藏區研究等。迄今有個人專著4種、主編專著10余種、論文100多篇。獲中宣部“五個一工程獎”,云南省政府“社會科學優秀成果一等獎”,被省政府授予“云南省有突出貢獻的優秀專業技術人才”稱號,是中共云南省委聯系專家和國務院特殊津貼專家。

采訪者:王俊,博士,云南省社會科學院民族文學研究所研究員。

田野調查經歷

王俊:聽您介紹了這么多領域,感覺真像一匹馬一樣在學術的天地里縱橫馳騁。我發現您有一個鮮明的特點,您的所有研究成果都是在田野調查基礎上,依據第一手資料創作出來的。在多年的田野調查中,您一定有很多故事和感悟吧,能跟我們分享一下嗎?

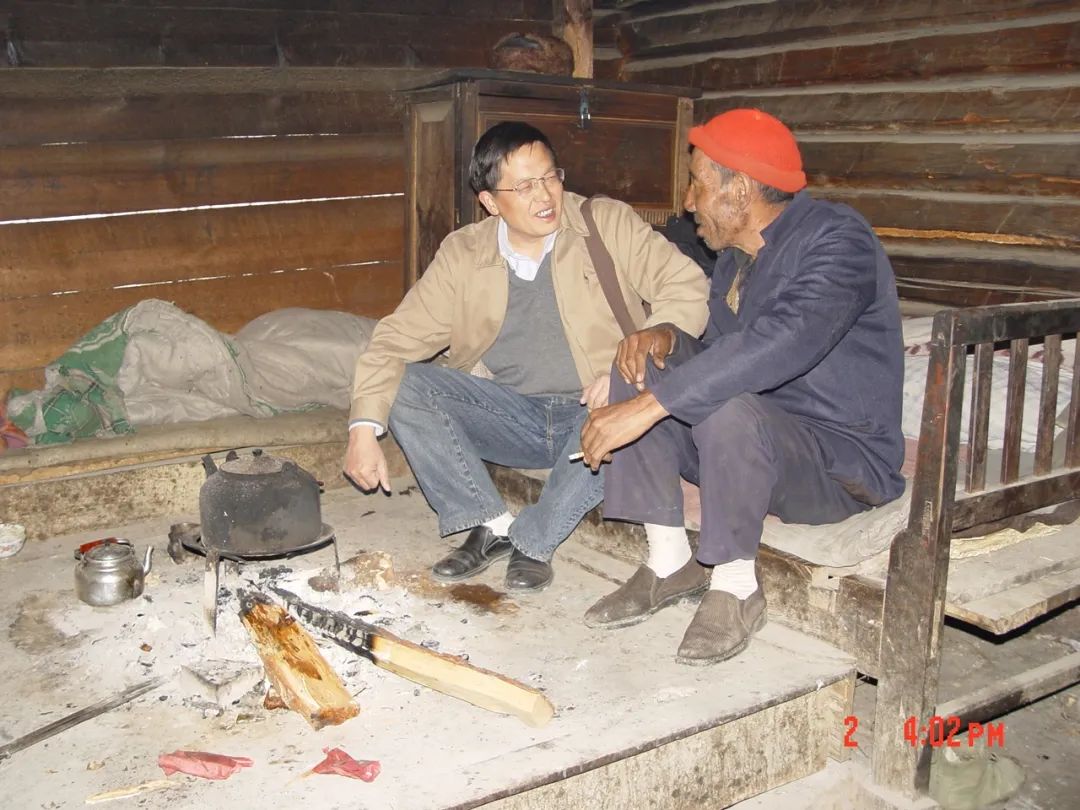

郭家驥:是的,幾十年的田野調查經歷確實有許多難以忘懷的故事。我就選幾個至今記憶特別深刻的說說吧。

第一個要講的就是1983年1月赴基諾山調查的故事。當時我還是云南大學歷史系的學生,時任云南省歷史研究所所長的杜玉亭先生,與我們學校達成協議,帶領我們這一屆歷史系學生到基諾山去進行畢業實習調查。1979級的云南大學歷史系學生只有我們一個班,是一個有80名同學的超級大班。在還有半年就即將畢業的時候,許多同學選擇考研究生繼續深造,這部分同學就留下來復習功課準備考試,到基諾山去調查的都是決定不考研究生的同學,總共有40多人。當時我們對田野調查沒有任何認識和準備,行前只是由杜玉亭先生給我們簡單介紹了一下基諾山基諾族的情況,然后自帶行李乘坐一輛大巴車就出發了。整整走了3天才到景洪,從景洪又走了半天,才到基諾山鄉政府。由于我是在云南汽車廠當了10年工人之后才考入大學讀書的,在班上算是比較老到的人,所以被安排到基諾山鄉距離鄉政府最遠的曼瓦老寨(毛俄老寨)去。

早上7點,在一位從曼瓦老寨來接我們的基諾小伙的帶領下,我和班上的一位同學出發了。基諾山深山老林的羊腸小道,崎嶇起伏、蜿蜒曲折,基諾小伙幫我們背著行李仍然健步如飛如履平地,很快就消失在山路彎道中,而在城市中生活慣了的我們倆就慘了,由于害怕走丟了,我們只有使出洪荒之力來趕路,在后面跌跌撞撞、氣喘吁吁地緊緊跟隨。大約在中午1點鐘,我們來到小黑江邊等待竹筏過江,肚子已餓得咕咕叫。基諾小伙從背包中取出早已用芭蕉葉包好的冷飯和酸菜,又從江邊石頭縫中捉了一些叫作“爬爬蟲”的蟲子,在火堆里燒熟后蘸上鹽巴辣子就請我們吃起來。我生平第一次深入“不毛”之地嘗到的野味,味道很怪,但還是很香的。我們狼吞虎咽匆匆吃完飯后便劃竹筏渡過小黑江,繼續趕路,一直到傍晚7點,趕在天黑之前終于來到了曼瓦老寨。我們的到來引起了這個小山村的轟動,全村男女老少紛紛到我們居住的村長家來參觀我們,直到夜深方才散去。此后的7 天時間,我的雙腿都是在劇痛中度過的,7天后才慢慢緩解。那一次,我們在曼瓦老寨調查了半個月時間,當時的基諾山寨,不通公路,不通電,不通電話,處于與外界完全隔絕的狀態,老百姓的生活剛剛從饑餓狀態中擺脫出來,糧食可以吃飽,但油葷和副食品十分匱乏,半個月時間幾乎沒有見過葷腥,由于基諾人不善于種菜,吃的蔬菜也很少,大多數時間吃的都是辣椒鹽巴下飯,偶爾炒一個雞蛋就算是招待貴客的上品菜了。調查工作之余,我常常到村子后面的山頭上望著茫茫群山發呆,只見大山一座接一座,綿延不絕,看不到邊,絕望之感油然而生。我想,如果在這里突發某些急性病,如急性闌尾炎之類,在城里輕而易舉就可以解決的問題,在這里或許就會付出生命的代價。因此我每天早晨醒過來的第一個念頭就是算時間,掰著手指頭數數還要熬幾天才能結束調查,從而離開大山返回城市。其間,我們的班主任唐敏老師親自到曼瓦老寨來看望慰問我們,使我們感動不已。離開曼瓦老寨的頭一天晚上,全村群眾在村中的小廣場上跳舞唱歌歡送我們,他們吹起蘆笙,跳起“三跺腳”,唱著“三個石頭支口鍋,有吃無吃來相會”的歌曲,氣氛熱烈歡快,情緒高亢激昂,看得出來,他們并沒有覺得大山中的生活是不可接受的。

這次并不算正規的田野調查給我留下的印象是如此之深刻,以至于在33年后的今天仍然是歷歷在目。這次田野調查使我初步領略了從事民族學研究的艱辛,同時也初步感受到認知和了解“他者”文化的樂趣,及其跨文化視野開闊帶來的震撼,我對民族學研究有了苦樂參半、樂在苦中的感覺。

第二個要講的是我在拉祜族地區調查的故事。由杜玉亭和郭大烈先生領導的民族學研究所,確定的辦所方針是:“熟悉一個民族、聯系一個地區、研究一個專題。”要求每一個研究人員都要深入一個少數民族聚居的鄉村去,與村社群眾同吃、同住、共同生活,開展長時間的田野調查,在此基礎上發現問題、研究問題,有的放矢地撰寫解決問題的文章。所以每一個新到民族學所的科研人員,都可以領到一件軍大衣、一把雨傘、一個軍用背壺和一盞馬燈。軍大衣用作下鄉調查時御寒或當被子,雨傘用來擋雨,軍用背壺用來裝酒,酒是與少數民族溝通的媒介,馬燈用來夜晚在村寨中走家串戶調查時照明。我轉到民族學所后就按照所里的要求,于1984年11月,帶著這四樣東西,一頭扎進瀾滄縣木戛區(現在的鄉當時叫區)開始了對拉祜族的調查研究。

初次接觸拉祜族,給我帶來的跨文化震撼是喝酒。我抵達木戛區政府所在地的當天,剛好是當地每周一次的趕街天,我在小街子上反復轉悠半天后,就發現這個街子有“三多”,一是賣酒的攤點多,在這個可容納1000多人的街子上,至少有30個賣酒的攤點。說是攤點,其實很簡單,賣主背一壇酒配幾只碗,找個地方隨地一蹲或坐,就開賣了;二是買酒喝的人多,每個攤點都有一二十人圍著酒壇隨地或蹲或坐,幾個人買一碗酒一人一口慢慢喝起;三是喝酒醉的人多,圍著酒壇買酒喝的人一旦喝得興起,就會一碗接一碗地喝下去,不知不覺就醉了,于是每個街天都要留下10多個醉漢(間或也有婦女),他們在街上吹著蘆笙唱歌跳舞,直到精疲力竭才倒地酣睡,或跌倒在回家的路上。這“三多”使我發現了值得研究的問題,我隨即展開對拉祜族喝酒問題的調查。在后來的幾個月內,我到木戛區的大、小班利,富勐、哈卜瑪等村寨,與拉祜族群眾同吃同住和共同生活,為了調查他們的喝酒習俗,我自己也不得不喝醉了多次,結果以扎實的第一手資料撰寫的《瀾滄縣木戛區拉祜族嗜酒習俗問題研究》得以在《云南社會科學》發表,產生了較大的學術影響。

此后的五六年時間,我圍繞拉祜族研究走遍了瀾滄、孟連、西盟、雙江、臨滄、鎮沅、金平、勐海等拉祜族相對聚居的縣,開展了艱苦的田野調查。記得1988 年冬天在勐海縣布朗山壩卡囡村整整調查了18天,住在老百姓家里,沒有鋪蓋每天只能圍著火塘和衣而眠,天寒水冷也不能洗澡,只感覺身上到處發癢。其間正值該村挖通了公路,勐海縣委書記親率全縣相關部門領導赴該村舉行通車典禮,發現村中居然住著一個來自省城的工作人員,大為吃驚。吃飯時一定要敬我三碗酒,我觀其頭發花白估計至少已50歲,或許沒有多少酒力,就冒冒失失地答應了。三碗酒喝干后就到村中的一塊平地上觀看村民的歌舞表演,冷風一吹我就醉了,不得不幾次退場嘔吐,頭發花白的縣委書記卻精精神神地坐在那里直到演出結束。第二天,縣委書記同情我太辛苦也太孤單,邀我坐他的車回縣城,我也剛好做完了調查,就隨他出村了。當天又從勐海趕到瀾滄,終于在瀾滄縣招待所中好好地洗了一個熱水澡,然后將內衣內褲用開水好好地燙一下,結果讓我大吃一驚,只見水面上漂滿了一層白白的虱子,難怪我全身上下到處發癢。

第三個要講的是我在獨龍江調查的故事。獨龍江位于滇西北與西藏和緬甸接壤之處,是獨龍族聚居的地方。獨龍族是云南人口最少的民族,現在也只有6000多人,其中就有近5000人聚居在獨龍江鄉。獨龍江鄉是怒江州貢山怒族獨龍族自治縣下轄的一個鄉,與貢山縣城隔著一座高黎貢山,由于山高谷深,每年有半年雪封山,以至中華人民共和國成立50年了還沒有修通一條外界進入獨龍江鄉的公路。獨龍族人民的生產生活必需品,全靠人背馬馱在每年的5—10月搶運進去,11月至翌年4月,便處于與外界完全隔絕的狀態。由于交通閉塞,再加上剽牛、過江用溜索、婦女紋面等習俗,使獨龍族披上了一層神秘的面紗,吸引著每一個民族學、人類學學者,情不自禁地都想揭開這層神秘面紗一窺真容……

2000年1月,機會終于來了。為完成“滇西北保護與發展行動計劃”之“文化模塊”的研究,何耀華先生率領著我們社會科學院總課題組一行6人,到怒江州和貢山縣調查。這一年,國家投巨資剛剛修通了縣城至獨龍江鄉的公路,而且由于氣候反常,這年直到新年的1月居然還沒有雪封山。因此,貢山縣委政府同意了我們進獨龍江鄉調查的請求,并安排兩輛據說動力超過日本三菱車的老式北京吉普車送我們進去。臨行之際,怒族縣長反復交代我們說,現在這個季節,獨龍江隨時有可能下雪封山,所以你們一定要密切注意天氣動向,鄉政府所在地孔當村是河谷地區,那里只要下雨,高黎貢山山頭就一定下雪了,因此,只要發現孔當下雨,你們就必須馬上返回,即使是夜間也必須連夜跑出來,否則就可能被大雪封在里面半年之后才能出來。

進去的路盡管崎嶇不平險象環生,但由于天氣晴好因而比較順利,90多公里的路走了六七個小時就到了。2000年1月9日這天,正好是獨龍族一年一度的“卡雀哇”節(類似于漢族的春節),本來是要剽牛祭天的,但這里正在進行上海市與獨龍族“手拉手”結對幫扶的扶貧攻堅三年行動計劃,省里專門派了工作組安營扎寨幫助工作,工作組認為剽牛與扶貧相去甚遠,干脆就把剽牛改成了卡拉OK大獎賽,我們正在為取消剽牛感到失望的時候卻被邀請充當卡拉OK 大獎賽的評委。晚上8點,2000年獨龍族卡雀哇節慶典——卡拉OK大獎賽,就在駐獨龍江邊防部隊的籃球場上開始,部隊用柴油發電機為球場照明,球場周圍擠滿了圍觀的獨龍族群眾。“北國風光”“青藏高原”等內地流行歌曲以及一些港臺流行歌曲,從獨龍族青年口中一首首流淌出來,其模仿之準確、音色之純正,使我這個來自大都市的民族學者深感自愧不如。在冬日寒風中,卡拉OK大獎賽一直持續到凌晨1點多鐘才結束。我深切地感到,獨龍族青年是如此地渴求現代文明,而現代文明也真是無孔不入、無堅不摧,即便是閉塞的獨龍江,獨龍族的傳統文化也在現代文明沖擊下不斷流失。獨龍族傳統文化保護與現代文明融合發展應當是急需研究的重要課題。

由于頭天坐車太累,晚上又睡得晚,所以睡得熟,第二天一早醒來就發現地上濕漉漉的,我們也沒在意,就到村寨中調查去了。大約10點鐘,只見獨龍江鄉黨委書記和鄉長急匆匆地跑來告訴我們,昨天晚上這里下雨了,也就是說,高黎貢山山頭上已經下雪了,必須馬上出去,否則就會被大雪封在里面。我們好不容易進來一次很想調查幾天,但大雪就是命令,容不得猶豫,只有馬上收拾行李返程。而與我們同車進去的民族學院的兩位老師,卻在他們擔任副鄉長的學生保證下,決定留下多待幾天。

返程的路才走了10多公里,就碰到山體滑坡公路受阻,還好當地的車輛隨車帶有鋤頭和鏟子,全車人下來趁滑坡的間隙趕挖土石,安排一個人專門觀察滑坡體移動情況,一有風吹草動,馬上避讓。就這樣邊挖邊滑,邊滑邊挖,花了兩個多小時才大體清理出一條斜坡路來。貢山縣的兩個駕駛員看著高高的斜坡路和旁邊幾百米深的獨龍江峽谷,搖搖頭抱著手走到一邊不敢開車了,只有把我們帶進去的社會科學院的駕駛員王永奇推上了風口浪尖。他在部隊時雖曾有過多次跑滇藏路的經歷,但這樣的險況也是第一次碰到。他做好了若有危險便棄車逃生的準備,只見他開著車門,慢慢地滑動過去,快到斜坡時輕點油門,由于給油太少,車子上到半坡就沖不上去了,只好倒車回來再試。我們屏住呼吸看他重新再來,只見他滑動時便輕輕加油使車子形成沖力,到斜坡時中點油門慢慢沖上去,車身雖向峽谷傾斜大有要翻下去的樣子,最終還是安然走過了斜坡。貢山駕駛員模仿著也將另一輛車開了過來,大家禁不住鼓掌慶賀。接著我們便驅車趕路,高黎貢山埡口兩邊約40公里的路段已經積起了漫過腳踝的雪,道路異常濕滑,我們坐的車幾次滑向路邊,一旦沖出路基,一邊是撞山,一邊就是掉進深淵,車子只能慢慢爬行,90多公里的路走了10多個小時。我們一邊慶幸終于跑了出來,一邊又擔心留在里邊的民族學院的同事。后來才知道,幾天后那個學生鄉長帶他們出來時,大雪已將高黎貢山封得嚴嚴實實,任何人都不可能出來了,結果他們只有返回獨龍江鄉,在沒有任何生活和工作準備的情況下度過了難以忍受的歲月,6月份雪化以后才得以從獨龍江鄉出來返回昆明,留下了終生難忘的經歷。

“以基礎研究支撐應用研究”

王俊:郭老師,您的學術研究除了長期的田野調查外,還有另一個鮮明的特點,就是以基礎研究支撐應用研究,而且以應用研究見長,即便是對云南民族關系歷史的研究,也是為著科學地認識現實民族關系而進行的。能跟我們談談您在這方面的考慮嗎?

郭家驥:你的眼光很厲害,確實揭示了我學術研究的兩個突出特點。就像我從歷史研究轉向民族學、人類學研究有一個從被動到主動的過程一樣,我的以基礎研究支撐應用研究而以應用研究見長的特點,也有一個從被動到主動的過程。我從歷史所調入民族學所,立即就參加了杜玉亭先生主持的國家社科基金課題,內容就是云南少數民族現代化問題的研究,就等于是從原來屬于基礎學科的歷史研究,被動地轉入關于少數民族發展的應用研究。后來,隨著田野調查的增多,少數民族極度貧困的生活給我帶來了強烈刺激,我越來越覺得作為一個民族學學者,不應該只是一個旁觀者,而應該力所能及地為他們做點事情,幫助他們改善生活、發展文化。于是,我主動調整研究方向,主動申請應用研究課題,逐漸就形成了以應用研究見長的學術特點。在這個過程中,費孝通先生一直是我學習的榜樣,老先生以“志在富民”為終身學術追求,直到耄耋之年仍然在“行行重行行”,為邊區開發、小城鎮建設和全國一盤棋發展,殫精竭慮,貢獻智慧和力量。先生晚年創作的似乎是屬于純基礎研究的成果《中華民族多元一體格局》,也是為科學認識今天的全國民族關系而服務的。我沒有費先生那么大的志向,當然更沒有費先生貫通古今中西的大師才學,但高山仰止,景行行止,取法乎上,僅得乎中,雖不能至,心向往之,努力向大師學習卻是必需的。梁漱溟先生晚年曾發問:這個世界會好嗎?作為一個樂觀主義者,我認為,這個世界會好的。基于這個認識,我認為所有的基礎研究都是為科學地認識世界服務的,而科學認識世界的自然結果,就是推動世界向更好的方向發展,從這個意義上講,所有的基礎研究也就自然轉化為應用研究了。因此,所有的學術研究,都是為著讓世界或者說是讓社會變得更美好而進行的,這才是學術研究的終極目的。

王俊:郭老師,我曾讀過2003年5月17日《都市時報》記者陳鵬采訪您的文章,您說“人類學家、民族研究工作者恐怕是全世界最幸福的職業了。我們可以不停地走,不停地‘玩’。讀萬卷書、行萬里路、與萬人談,這種工作真是其樂無窮”!作為今天訪談的結束語,能給我們再簡略地談一下您對自己職業的認識嗎?

郭家驥:這段話是10多年前講的,至今仍有現實意義。現在一些城市里面長大的年輕的人類學、民族學博士、碩士,對田野調查有一種畏懼感,他們只看到了田野工作的“苦”,而沒有或較少體會到田野工作的“樂”。的確,當你在田野中長時間不能洗澡、長時間沒有葷腥、長時間孤獨奮斗時,你會巴不得馬上返回城市來享受現代文明。但是,當你在城市中按部就班地生活一段時間后,又會覺得城市生活太乏味太無聊而想盡快重返田野,這其實就是人類學家對田野工作有苦有樂,既討厭又熱愛的復雜體驗。前幾年,我在報紙上看到賈平凹說作家的工作堪稱“神工”,亦即是神仙干的工作。作家一年到頭只干三件事,一是采風,二是讀書,三是寫作,三件事都是既高雅又好玩的事,難道還不是神仙干的工作嗎?我想,我們民族學、人類學專職研究人員不也是“神工”嗎?一年到頭的工作也就是調查、讀書、寫作三件事,而且還是政府發著工資養著你去干這三件事,難道還不是一個天下難找、世上難尋的神仙職業嗎?當然也就是世界上最幸福的職業了。同人們,讓我們且行且珍惜吧!

我們這一代:滇云人類學者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學民族學學者的學術訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區的第三代人類學學者為主,亦收錄曾在云南求學或工作過的日本學者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經歷、調查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學、人類學調查,少數民族研究中心等大學學科建設的議題,以及對整個中國人類學發展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現出一代人類學學者的學術追求與思想風貌。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司