- +1

“鐫木成象”,在牛津見證“木口木刻”的百年歷程

為紀念木口木刻家協會(SWE)成立100周年,“鐫木成象——現代木口木刻百年展” (Scene Through Wood: A Century of Modern Wood Engraving)近期在牛津大學阿什莫林博物館展出。

從英國人托馬斯·比維克的“白線雕版法”,到20世紀20-30年代自由奔放的版畫作品及與文學的關系,再到近些年的作品,展覽集中呈現了木口木刻家協會(SWE)自1920年成立100年間英國木口木刻版畫的發展歷程及其對世界木口木刻版畫的影響。

該展覽及系列慶祝活動在經過近十年的籌備后,原定于今年3月27日舉辦盛大開幕式,遺憾的是在開幕前一周因博物館關閉而延遲近五個月開幕。限制人流量的展覽仍然吸引了眾多的參觀者和媒體關注。

鐫木成象-木口木刻百年展展廳(圖片由木口木刻家協會SWE提供,圖片復制權歸伊恩.沃曼? Ian Wallman所有。)

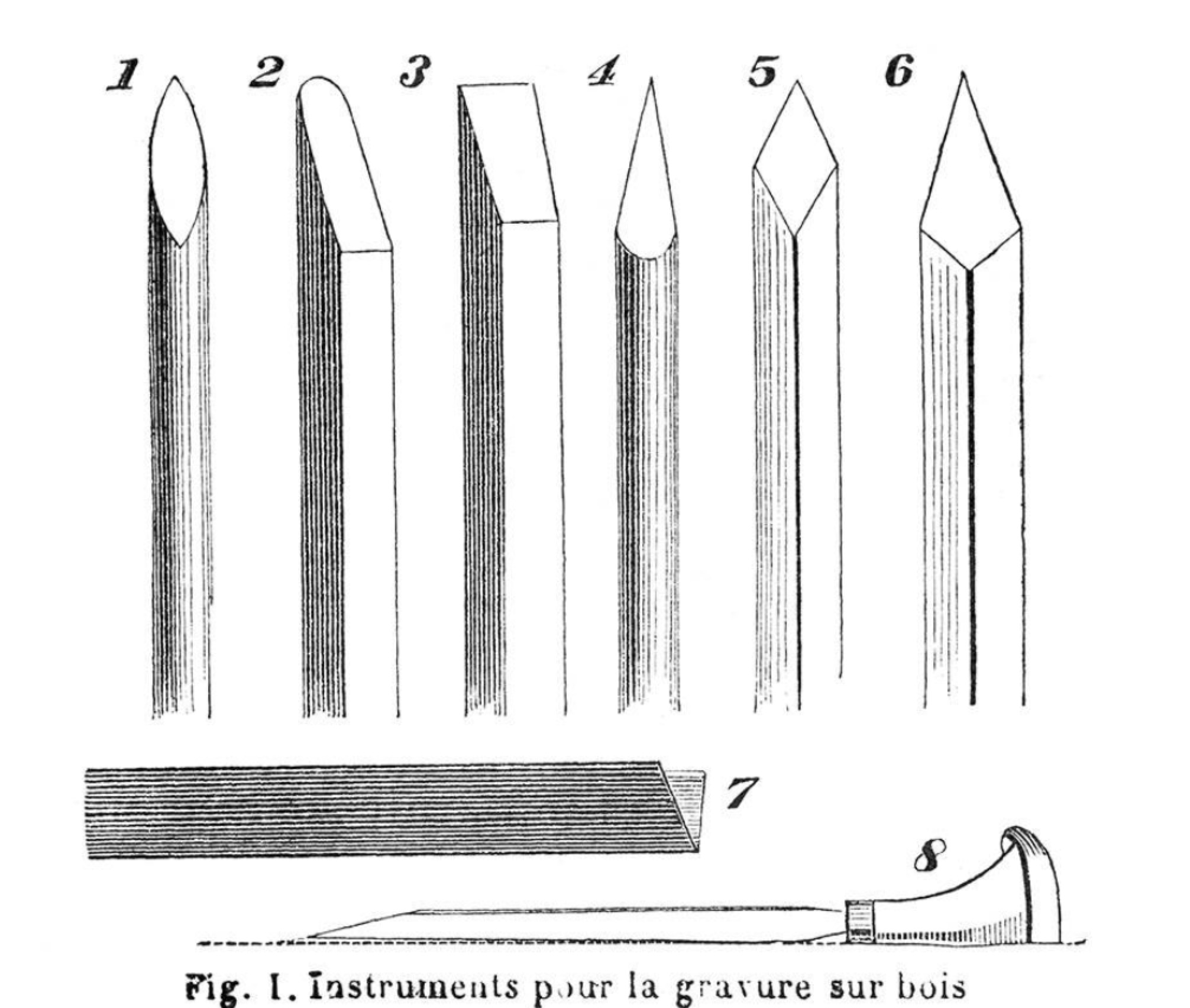

關于木口木刻與木面木刻的異同,簡單說,木口木刻與木面木刻在版畫家庭中都屬于凸版版畫,在材料工具上的區別主要在前者使用諸如黃楊木,檸檬木等木材的橫切面,工具則是沿用金屬凹雕版畫工具,所以可以運用白線雕版法,刻制出極為精細的而明暗層次豐富的畫面。木面木刻(通常稱為“木刻”)則是用木材徑切面或者弦切面進行刻制,和諸如三角刀,圓口刀,平口刀等工具刻出。作品精細程度不及木口木刻,但可以刻制較大畫面。

安妮·黛絲米特Anne Desmet RA的木口木刻版

展覽集中呈現了木口木刻家協會(SWE)自1920年成立100年間英國木口木刻版畫的發展歷程及其對世界木口木刻版畫的影響。238件展品中包含了百年間來自歐洲各國、俄羅斯、加拿大、美國、中國和日本的作品。展品共分六部分陳列:

一:木口木刻的起源

作為裝飾圖像的木口木刻自18世紀上半葉即在歐洲手工作坊流行,最先發明或使用木口木刻的作者幾乎無從可考。值得一提的是法國人約翰·帕皮倫(1698-1776)曾使用木口木刻技術印制墻壁紙和為書籍創作花邊插圖等,并在1776年出版《木口木刻的歷史與實踐》一書。然而,帕皮倫對木口木刻發展的影響極其有限,更沒有引發版畫材料與方法上的歷史性變革。真正把木口木刻發展為獨立藝術形式的則是英國人托馬斯·比維克(1753-1828)。魯迅曾在《近代木刻選集小引》中提及比維克木口木刻中著名的“白線雕版法”以及他對歐洲木刻復興的影響。比維克早年接受金屬凹雕版畫訓練,受十五世紀創始的金屬凹版打點技法啟發,于1770年代首創了木口木刻白線法。亦即在打磨平滑的黃楊木橫切面用銅版凹雕工具刻出精細的白線條,這樣就可以產生出深淺不同層次的細膩灰色調和變化無窮的肌理。這種技法極大地拓展了木口木刻的表現力,其精細程度幾乎可與銅版凹雕相媲美,標志著木口木刻語言系統的誕生。同時因為木質價格低廉,印制快捷,由此木口木刻很快取代了昂貴的銅版,而由此開啟了一個歷時一個多世紀的木口木刻時代。

托馬斯·比維克 (1753-1828),《孔雀》 ,(約1797)《英國鳥類歷史》第一卷插圖, 阿什莫林博物館收藏。圖片攝影:Anne Desmet

截止1850年,僅倫敦就有100余家木口木刻公司制作報紙插圖。在表現形式上幾乎無所不能,例如復制油畫,素描,水彩等。尤其到了十九世紀下半葉,作為復制手段的木口木刻精細程度,工藝之高超,已經達到令人嘆為觀止的地步。直到19世紀末膠印照相制版的廣泛應用,才在20世紀初終結了作為復制手段的木口木刻時代。復制木口木刻伴隨工業革命浪潮應運而生,最終又被工業革命的成果擠出歷史舞臺。

但作為藝術創作形式的木口木刻則一直顯示出其蓬勃的生命力。詩人畫家威廉·布萊克1821年為《維吉爾田園詩》創作了系列木口木刻。十九世紀重要版畫家塞繆爾·帕爾默(1805-81),愛德華·卡爾弗特(1799 – 1883)等都創作出了劃時代的木口木刻作品。

同時木口木刻在當代書籍設計領域也發揮了重要作用。其中最值得一提的是艾瑞克·吉爾(1882-1940),木口木刻家協會的發起人之一,雖然他的私生活為人詬病,但也是公認的英國二十世紀無可爭議的天才藝術家,他所創造的“Gill Sans”英文字體至今仍被廣泛使用。

埃里克.吉爾(1882-1940) ,《現在-寡婦之子》,《耶穌基督的四福音書》木口木刻插圖,1931,阿什莫林博物館收藏,圖片攝影:Anne Desmet

木口木刻在英國公共藝術中也同樣隨處可見。倫敦的查令十字地鐵站的壁畫長廊,即為木口木刻家大衛·詹透曼 (1930年生)的作品。另一位重要木口木刻家希拉里·佩特(1943年生)的作品被放大做成紐卡斯爾中心火車站長廊大幅壁畫。

希拉里.佩特 (1943年生)的木口木刻作品被放大制成紐卡斯爾中心火車站長廊大幅壁畫。圖片攝影? David Robertson, 2015 2015

二:戲劇人生

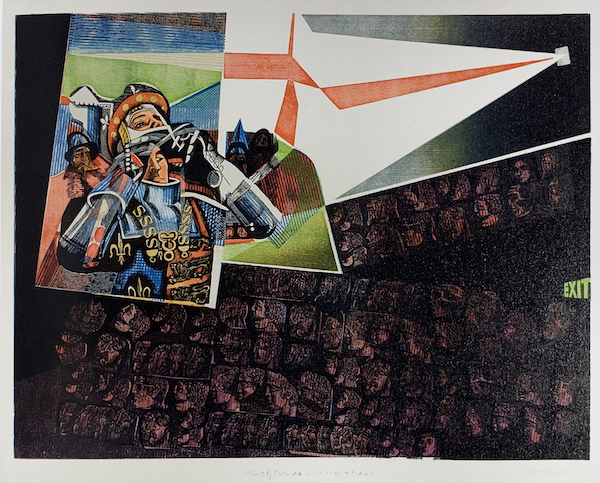

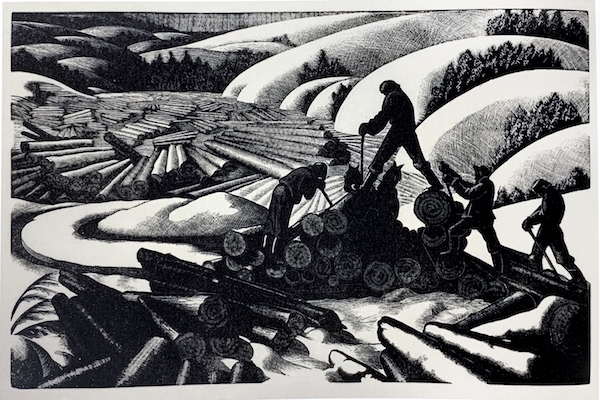

在20世紀20-30年代,木口木刻藝術家們主張擯棄復制版畫從屬于其他畫種的特性,他們在木版上展現了自由奔放的想象力與創造力。在題材上,戰爭與和平、工作與娛樂、歡笑與絕望以及超現實的幻想等各種不同的場景盡情展現在方寸舞臺上。他們同時為戲劇和文學作品創作自畫自刻的插圖,而視方寸版畫為人生舞臺的傳統從此確立,這個信條也一直影響到藝術家今天的創作。于此同時,女性藝術家的參與,也為充滿戲劇人生的木口木刻領域帶來了不一樣的劇目。這一部分作品展示了協會創始人愛德華·格萊格 (1872-1966)莎士比亞戲劇插圖,克萊爾·雷頓 (1898-1989)的工人題材作品,以及具立體主義傾向的愛德華·沃茲沃思(1889-1949)作品等。

彼得.福斯特 (1934-) ,《我腦海里的電影院》, 1994,套色木口木刻 ? Peter Forster圖片攝影:Tom Willingham

克萊爾.萊頓(1898 - 1989)《卸木》,1931,圖片攝影:Tom Willingham

哈利.布勞克威(1958-)《石雕藝人》, 2004年, ? Harry Brockway,圖片攝影:Anne Desmet

三:敘事

木口木刻自產生之初即與文字或者文學有著不解之緣。這一部分主要展示了木口木刻插圖以及“無字書”等。當攝影術取代了木口木刻在新聞出版上的位置以后,部分木口木刻家開始重新尋找自己的定位,于是一些小型私人出版社誕生并一直活躍到二戰以前,他們繼續著木口木刻的創作,只是這種創作主要用來制作精致的手工書。著名出版社包括威廉·莫里斯的圣多梅尼克出版社,盧西安·畢沙羅的格拉尼出版社等。進入七十、八十年代后,伴隨出版業的計算機化,一些新的木口木刻私人出版社也相繼成立,主要出版精致的詩人或藝術家手工書。

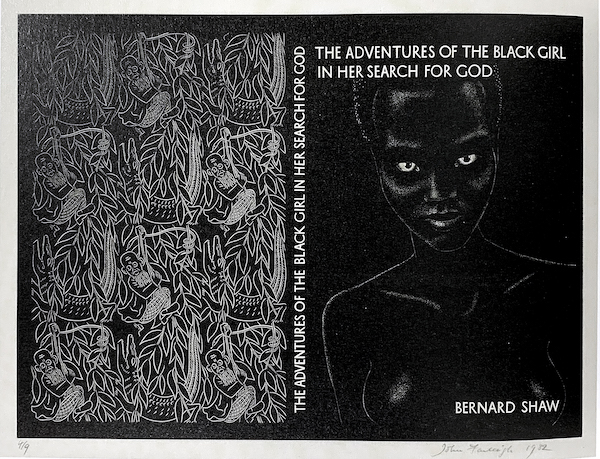

約翰.法萊(1900-65),蕭伯納 - 《黑女尋神記》封面/封底插圖,1932年 @Estate of John Farleigh,圖片攝影:Tom Willingham

西蒙.布萊特(1943-)作品 ,左:《馬爾克·奧列里烏斯》之一,右:《馬爾克·奧列里烏斯》之二,2002,檸檬木木口木刻, ?Simon Brett

無字小說的興起可以追溯到20世紀初的比利時藝術家麥綏萊勒,魯迅曾經專門介紹過他的作品。麥綏萊勒極具電影畫面感的黑白木口木刻作品從出現即贏得了廣泛的關注。受其影響,美國版畫家林德·沃德(1905-85)將這一形式帶到美國,并開啟了無字小說的另一個新時代。

四:抽象與細節

二十世紀是抽象藝術由發生發展,到風起云涌的時代。在1930年代以后,抽象藝術思潮也在木口木刻中也得到更多體現。雕塑家亨利·摩爾在他的木口木刻中進行了黑白灰的半抽象實驗;荷蘭版畫家埃舍爾則把現實題材進行了數學化整理,使其作品具有超現實主義的抽象意味。

木口木刻因其精細的特點,使得一部分藝術家著迷于具抽象意味的細節刻畫。而在材料的運用上,由于黃楊木日漸昂貴,而且尺寸受限,所以藝術家也在近年探尋其他代用品,其中最常用的就是樹脂版,其密度雖不及黃楊木及檸檬木,但依然可以刻制出豐富細膩的木口木刻效果。

亨利·摩爾 (1898-1986) ,《人形》,雕塑,1931年,? The Henry Moore Foundatio,圖片攝影:Tom Willingham

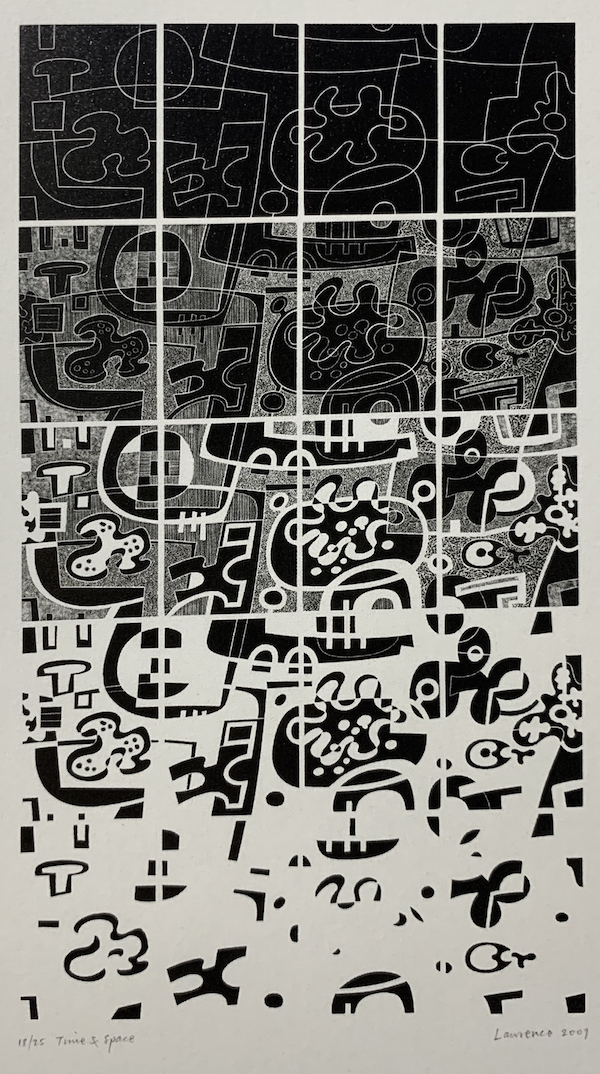

彼得·勞倫斯(1951-),《時間與空間》,樹脂版,2009年,@Peter Lawrence

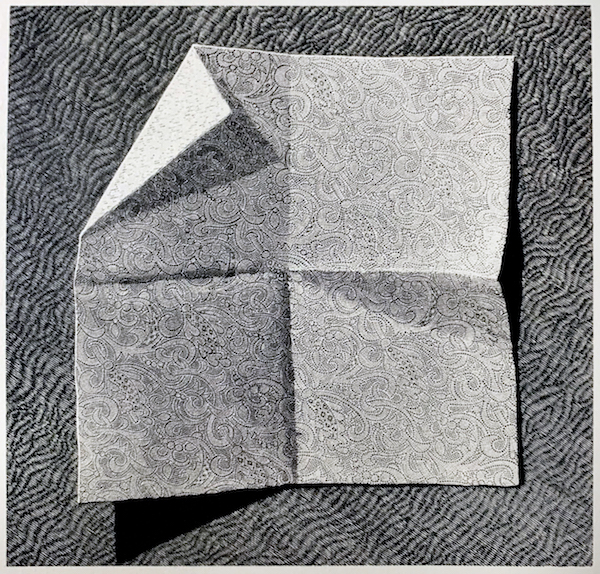

埃德溫娜·埃利斯,《虛構的單純》,1986年,圖片攝影:Tom Willingham

安妮·黛斯梅特,《演變/進步?》,1989-90,9件木口木刻,檸檬木,?Anne Desmet

五:人造環境

英國是世界上第一個實現工業化的國家,同時也是第一個實現城市化的國家。雖然進入二十世紀,城市化成為一個有爭議的課題,但建設與摧毀等場面仍然吸引了眾多木口木刻家去表現。愛德華·沃茲沃思(1889-1949)被公認為刻畫人造環境最有代表性的藝術家。他主張藝術與工業相結合,作品可以說是渦旋主義未來主義與立體主義的綜合體。在第一次世界大戰中,他參與了將炫目的迷彩設計畫到皇家海軍的艦船上迷惑敵人,并在戰后繼續以航海題材為主題。

愛德華·沃茲沃思,《干船塢內的偽裝船》,1918年, 圖片攝影:?Anne Desmet

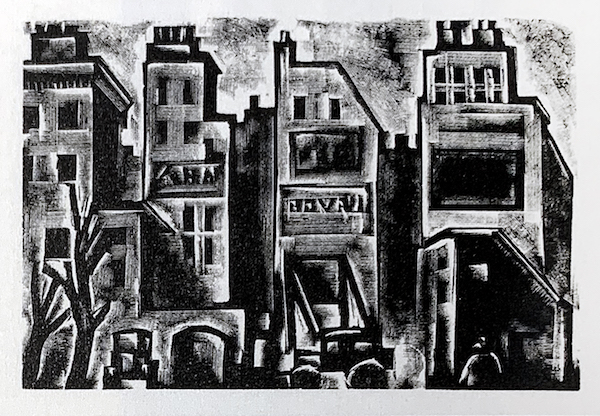

赫爾穆特·魏森伯恩(1898-1982),《倫敦街景》,1940-45年。圖片攝影?Tom Willingham

赫爾穆特·魏森伯恩(1898-1982),《倫敦街景》,1940-45年。圖片攝影?Tom Willingham

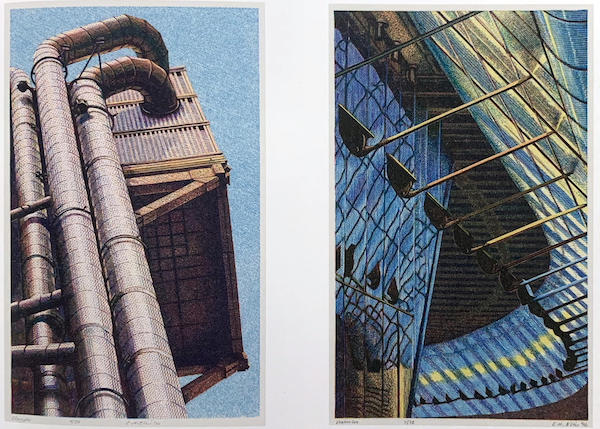

埃德溫娜·埃利斯(1946年生)作品,左:《勞埃德》、1996,三塊樹脂版套色? Tfl;右:《滑鐵盧》,1996,三塊樹脂版套色? Tfl。圖片攝影?Tom Willingham

展廳現場,“自然世界”展墻,圖片攝影:伊恩.沃曼? Ian Wallman

六:自然世界

或許由于英國的地域面積和自然資源極為有限,所以英國人對自然珍愛有加。英國有著航海掠奪珍稀植物的不光彩歷史,也有從皇家到平民園林設計的榮耀。藝術上出現了諸如康斯太勃爾,透納等專門描繪風景的大師。木口木刻家繼承并發展了這個傳統,展廳中最精彩的幾件木口木刻作品都在這一部分,其一是喬治·圖特(1933年生),他在六十年代刻制的《野地蒲公英》等黑白層次技法上可謂登峰造極;另一位莫妮卡·樸沃(1921-2003)在作品中融入了裝飾化的超現實因素,她幾乎以一己之力將現代木口木刻推向了一個新的高峰。

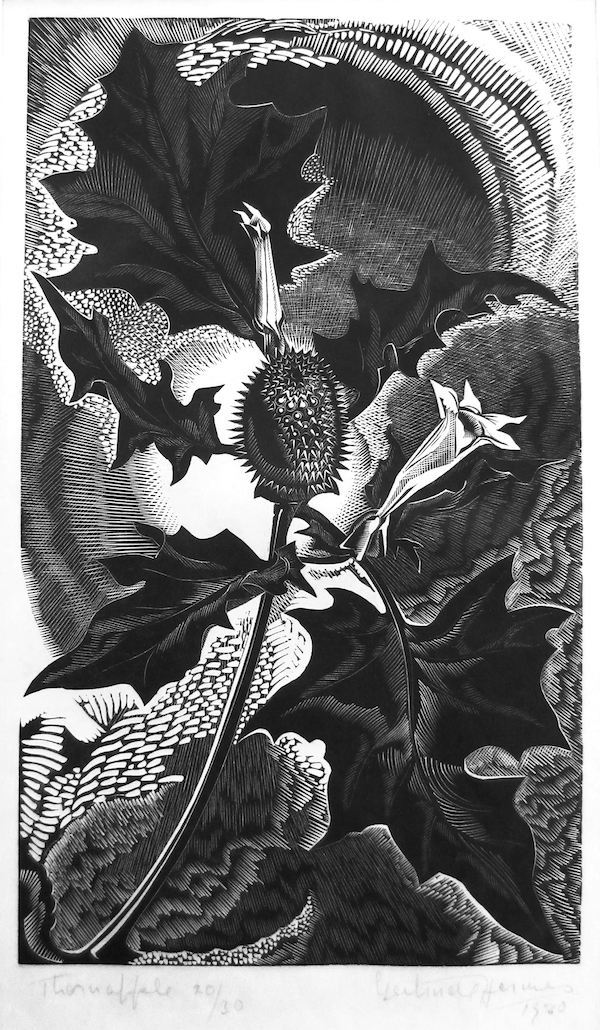

杰楚德·荷慕思(1901-83),《曼陀羅》,1930年。? Estate of Gertrude Hermes,

圖片攝影: Anne Desmet

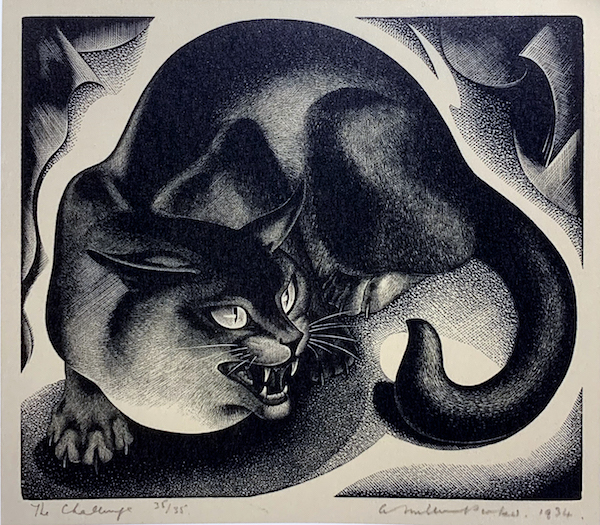

阿格奈絲·帕克 (1895-1980),《挑戰》,1934年。 ? Estates of Agnes Miller Parker,圖片攝影?Tom Willingham

喬治·圖特 (1933年生),《田野里的蒲公英》,1964年,作品復制權 ?George Tute,圖片攝影 ?Tom Willingham

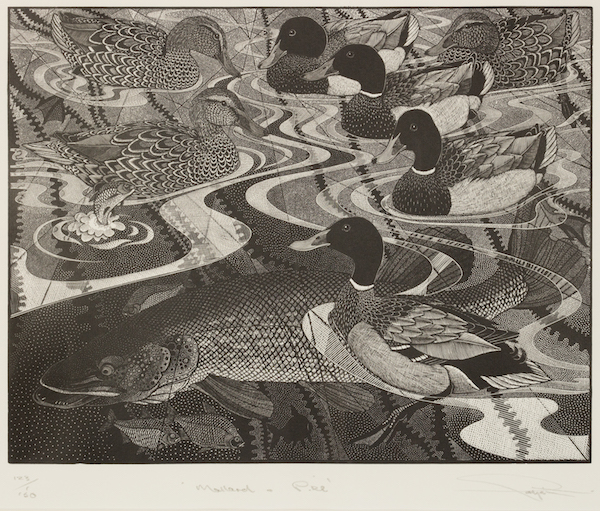

科林·塞·佩頓 (1946年生),《綠頭鴨和狗魚》,作品復制權 ? Colin See-Paynton,圖片攝影?Tom Willingham

莫妮卡·樸沃,《水下》 1986,作品復制權? Estate of Monica Poole 圖片攝影:Anne Desmet

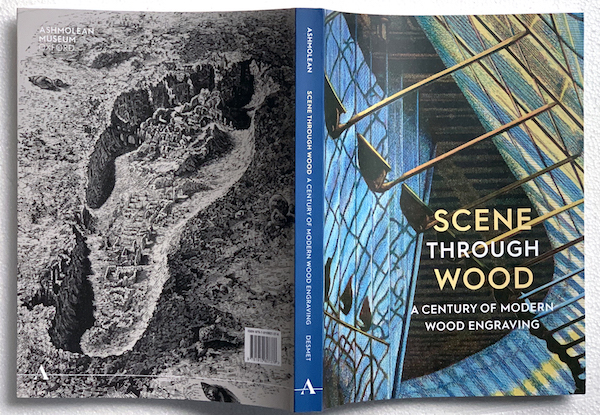

“鐫木成象-木口木刻百年展” 展覽圖錄,作者安妮·黛絲梅特 復制權: ? Anne Desmet

伴隨展覽,阿什莫林博物館出版了該展覽同名畫冊。該展覽的主策展人與畫冊主編安妮.黛斯梅特(Anne Desmet)曾任英國《今日版畫》編輯,現為英國皇家美術學會會員。她本人也是一位極為多產的木口木刻家。

石磊 (1982年生),《鏡花水月》,2014,9塊木口木刻版拼貼,Nigel Hamway 收藏,作品復制權?石磊,圖片攝影? Tom Willingham

顧秀華 (1988年生)《螳螂撲蟬-變色龍》,2013,Nigel Hamway 收藏,作品復制權?顧秀華,圖片攝影? Tom Willingham

展廳現場,《哈利波特》等木口木刻插圖,圖片攝影:伊恩.沃曼? Ian Wallman

木口木刻伴隨第一次工業革命應運而生,已經歷經250多年的歷史沉浮。以創作為宗旨的木口木刻協會也成了百歲老人。如今第四次工業革命也已經不期而至,AI等科技已經給人的生活方式,心理需求以及審美需要都帶來了深層次的變化。木口木刻作為一個版種已經顯得步履蹣跚,但是筆者相信,只有觀念的守舊與開放,傳統與現代之分,版種本身其實并無先進落后之別。

中國年輕版畫家的木口木刻作品在創新方面已經初露端倪。中國是木刻版畫大國,但是木口木刻起步較晚,在新興版畫運動中,只有為數極少的藝術家從事木口木刻創作。直到近年木口木刻方在版畫界受到一定矚目。2017年《國際木口木刻版畫及文獻展》在國內巡展;2018年,黑龍江省美術館邀請木口木刻家協會前主席彼得.勞倫斯(Peter Lawrence)為黑龍江版畫家舉辦了木口木刻大師班。位于倫敦的木版教育信托歷屆木版獎,幾乎每屆都有木口木刻作品獲提名。曾獲木版獎提名的天美畢業生石磊,顧秀華的作品也在本次展覽中得以展出。木版獎獲得者徐那木口木刻作品為大英博物館收藏,這些成就在一定程度上預示了木口木刻新的未來。

展覽將持續到2020年11月15日。此后該展將于明年1-3月巡回到英國南部海濱城市利明頓的圣巴布博物館展出。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司