- +1

深圳表情|除了分類,垃圾還有怎樣的秩序?

何為余物?余物何為?

每一次發問都是審視。丟棄的、無用的、過時的、殘破的,定義余物的同時,也在定義我們與物的關系。作為2020 OCT-LOFT的公共藝術展,余物新秩序Trash New Order在9月5日于華僑城創意文化園正式開展,并讓大眾參與了一次集體“撿垃圾”的計劃。與此同時,深圳在9月1日開始正式實施《深圳市生活垃圾分類管理》,垃圾分類從“倡議”進入“強制”時代。

日期上的巧合看似是一種“撞見”,也是一種強烈的“預示”。生活中余物滿載,它們是從什么時候開始變成垃圾,又能如何找回自己的秩序?在1345m2的空間里,19位藝術家的創作形成一系列故事的軌跡,分類只是方法的一種,它不是終點,也不是意義的本身。策展團隊一再強調,這并非是一個“廢物利用”的環保展,比起教育與說理,觀察與重塑是本次展覽的目的。

本屆公共藝術展由深圳華僑城創意文化園主辦,深圳市前沿藝穗藝術中心藝術總監朱德才擔任策展人,策展單位為深圳市前沿藝穗藝術中心。展覽現場由材料美學、價值再生、景觀重置、藝術開源四個版塊共同構成。其中,藝術開源版塊即展中展——“閑置很忙”,由深圳市杜峰松設計有限公司創意總監、深圳平面設計協會顧問杜峰松擔任聯合策展人,深圳市有料設計創始人兼創作總監廖波峰為展務總監。

展覽從今年年初開始籌劃,由于疫情原因,眾多海外藝術家無法來深,大部分的作品由策展團隊與深圳市民共同參與組建。截至8月31日,策展團隊共搜集了包含舊衣、塑料瓶、包裝標簽、紙皮、椅子等10397件余物。它們來自深圳的各個角落,是此次公共藝術展展品創作的原材料。在展覽結束后,這些余物將不再流浪,它們會回到藝術家的工作室被永久收藏、被送到專業機構進行回收處理、或是再利用于其他展示活動。

一個人每天會產生多少垃圾?深圳市生態環境局《2019年度深圳市環境狀況公報》數據顯示,全年收集和處置生活垃圾712.40萬噸,日均約為19500噸。以2019年深圳市常住人口為1343.88萬人計算,即一個人每天約產生1到2斤垃圾,一周便會產生7到14斤垃圾。

余物之丘 Ewbar 圖

這些抽象的數字在展場中,以一座“余物之丘”展現。黑色塑料墊堆疊出的垃圾島嶼來源于志愿參與的深圳市民一周所產生的干垃圾,這接近300袋的個人垃圾來自上班族、家庭主婦、少兒等,作品方案由來自英國的公共雕塑藝術家MarkRobla提供。

黑色塑料袋能快速地分類出我們的“所棄”之物,簡單地標識為“垃圾”。在沒有打開它之前,你確信里面都是垃圾嗎?這件即時而建的地景成為許多觀展者的合影之處,黑色垃圾袋無論是作為背景、配件,還是焦點,有了新的身份與象征。也是從這件展品開始,展覽試圖擺脫非此即彼的思維方式,向觀眾提供一條游覽路線:在新的視角注視之下,我們和余物之間可以建立怎樣的敘述。

失落垃圾桶 Ewbar 圖

有看得見的垃圾,也有看不見的垃圾。同樣由MarkRobla創作的“失落垃圾桶”則顯得令人玩味。在角落出現的假人,將頭深埋在垃圾桶內,情緒垃圾不占空間,但能入侵生活。據世衛組織統計,有超過80%的人在經歷精神健康困擾時,不能獲得高質量、可負擔的干預服務。

策展團隊是這樣理解“情緒垃圾”的分類:“對于看得見的垃圾,在展覽結束后,我們將根據《深圳市生活垃圾分類管理條例》將該作品進行分類投放。而看不見的垃圾,我們建議哭哭更健康——經研究發現,哭泣是可以幫助人們減輕情緒壓力的一種宣泄方式,人在哭泣后,負面情緒可降低40%。”

紙皮屋 華僑城創意文化園 圖

展覽初期,策展團隊向大眾征集余物,其中一樣材料是紙皮(紙類包裝)。有位被稱為“紙皮王”的捐贈者每個禮拜都會為這里帶來幾公斤的紙皮,據說這個紙皮是他從自家周邊社區的店鋪、公司和日常的快遞中收集到的。

收集而來的紙皮最終以一座“紙皮屋”的方式呈現在展廳中。巧合的是,本次展覽的場地——華僑城創意文化園北區C2展廳,在1985年時,曾是大型包裝紙廠生產基地,專門生產包裝用的瓦楞紙板,以及各種規格、型號的瓦楞紙包裝箱盒。這個被改造成為藝術展覽的工業廠房像是“紙皮屋”前生的一場舊夢。

藝術家島津冬樹是《紙皮屋》的創作者,以廢棄的紙皮為媒介,重新制造了商品與空間。在他看來,紙皮的一生應該更為“壯觀”才對。

島津冬樹的紙皮錢包 華僑城創意文化園 圖

紙皮箱曾經只是一種裝載貨品的便捷媒介,快遞物流的發展無疑加速了紙皮的使用程度。除了為了方便而足不出戶的“買買買”,紙品包裝的泛濫也體現在無處不在的消費競爭中。

為了彰顯購買儀式感的過度包裝,像套娃一樣的“開箱”方式,這些“嶄新”的廢品成為島津冬樹另類的設計靈感。他走遍近30個國家,收集廢棄的紙箱,并用特色紙皮制成了各式各樣的錢包。這種反客為主的改造也讓垃圾箱里的廢紙皮得到另類升值,在泛濫的過程中制造獨一無二。

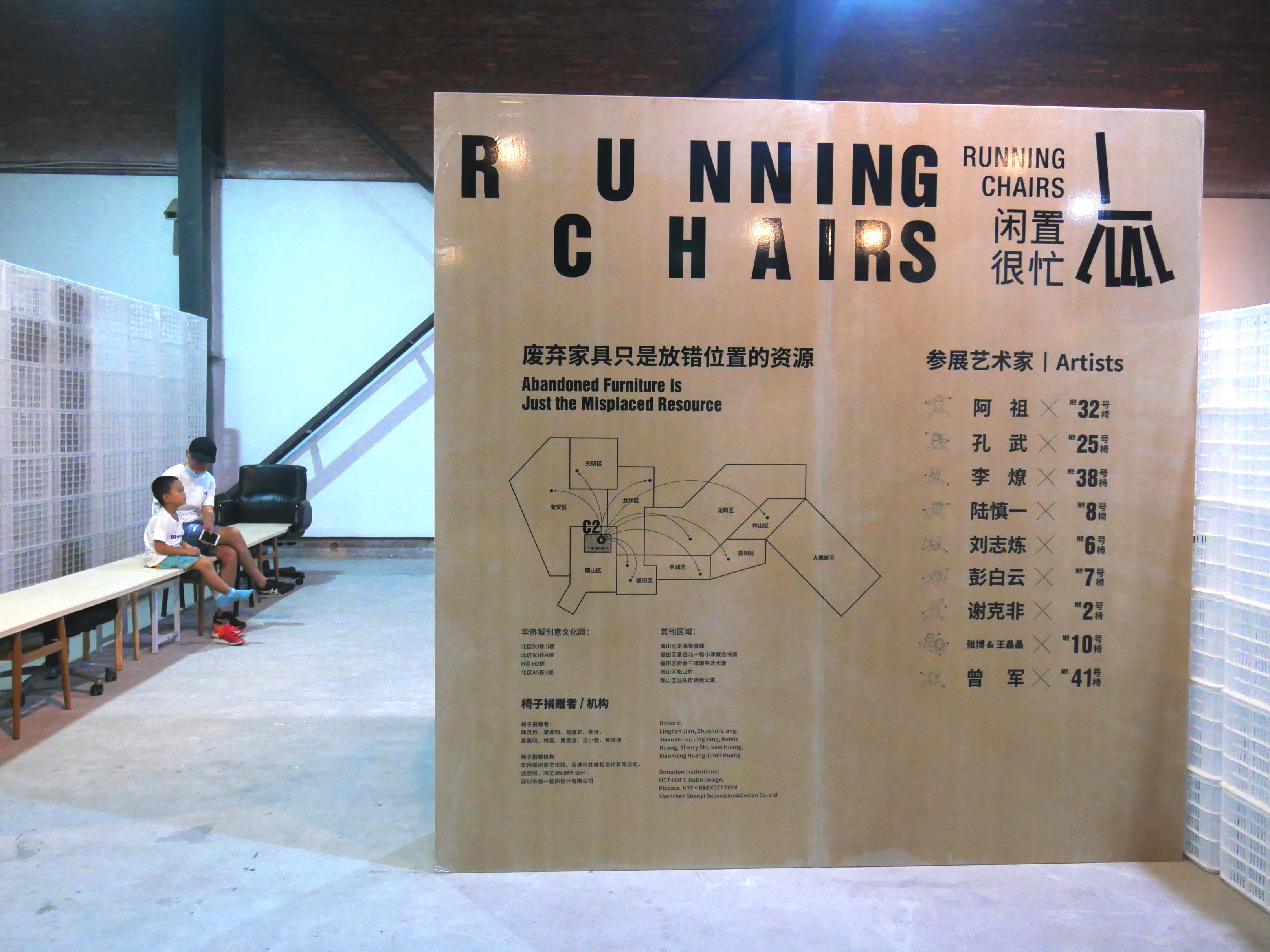

展中展“閑置很忙” Ewbar 圖

本次的展中展——“閑置很忙Running Chairs”將視線聚焦在椅子上。作為人類除去搖籃和床之外的另一種身體承托物,椅子從未被寄予過多的情感。

策展人杜峰松說:“坐久了,起身來活動活動;那一刻椅子就閑置;坐久了,換了一把新椅子坐;那(前)一把椅子就閑置;一把椅子的運程,通常是被屁股的意志所決定的;閑棄儼然是椅子的告別儀式。而本質上,實際告別的只是一個坐具的名稱,而物質的命程不過三十而已。”

為本次展覽征集而來的41把椅子來自深圳的東南西北,橫跨9個行政區。工作人員為每張椅子都拍了一張照片,并記錄下椅子的購買時間、地點、以及椅子原有者對椅子改造的愿望。這種帶著浪漫化的記錄,不是為了分類與交易,而是制造了一種意識。不只是一個坐具,它的背后有稱呼,有能量,有愿望。

收集回來的椅子由9組受邀的深圳藝術家、設計師、創意人參與改造設計。這些原本普通的椅子,通過解構與再讀,展示出不同形態的生命力,以展品的形式與公眾重新見面。

阿祖改造設計的椅子 Ewbar 圖

藝術家阿祖在保留原有設計的基礎上,讓20年木匠經驗的老師傅用傳統的榫卯工藝,使用舊木板,將孩童搖椅再造成了一張成人可坐的搖搖椅。童年變成一個可持續的愿望,延宕物的生命。藝術家李燎拿到的是一把極為普通的塑料折疊凳,既不舒適也不華麗,他用炫目的小彩珠把它貼得“面目全非”,里面藏著一些對這把陌生椅子的“主觀臆斷”。

李燎設計改造的椅子 Ewbar 圖

值得一提的是,在“以物易物”環節,公眾可用自己的物品與藝術家交換展品。除藝術家創作外,剩余的椅子還出現在了展中展的親子工作坊版塊,觀眾可學習如何徒手拼裝、改造一把椅子。工作坊當天,因電視器材的原因延誤了一些時間,不少大人與小孩都堅持在展場等待,“很忙”的都市人能夠愿意等待這些“閑置”的變身,這個過程可能才是最重要的。

大垃圾能夠被輕易識別分類而直接進入相應回收點,但易被忽視的小垃圾又應何去何從?

“寶石”戒指 Ewbar 圖

作為呼應,展覽的終點展出的是公共藝術展品之一《垃圾 VS. 寶石》VS. DIAMOND,以“珍寶”的姿態呈現的戒指由各類被廢棄、丟棄的小物件制成,這些小物件除了來自于面向公眾的征集外,還有一部分來自于福田紅樹林生態公園的生態控制區“凈灘尋寶”活動收集到的海漂垃圾。海漂垃圾千奇百怪,除了常見的瓶蓋、打火機,也有破碎的車牌,丟失的眼鏡。

據統計,每年有超過3億噸垃圾流入環境中,有超過800萬噸塑料被遺棄在海洋,占海洋垃圾的80%。這些隨著潮汐流轉的垃圾從陸地上來,又重新被沖刷到灘涂上,形成一次又一次漂流。

因疫情原因,日本藝術團體UMMM/KIWI通過視頻的方式在展前組織了“創意戒指工作坊”,教授公眾通過簡單的組合與再加工,以戒指的方式將這些小型廢料呈現為自己的故事與想象。

有趣的是,北京藝術家宋冬曾在2005年底,以母親五十多年里積攢下來的一萬多件日常用品為素材,創作了一個裝置展覽——“物盡其用”,展示的是“老百姓的當代藝術”。在這些數量龐大且內容瑣碎的物件中,講述的也恰恰是一種保存與收集的哲學,對物的不安與眷戀。在過去,余物甚至代表一種富足,是值得珍視的豐盈。

當下世界秩序混雜,物的泛濫幾近無情,除了始終存在收藏癖,舍棄變得更為高級。“可能看完這個展覽,我依然想再買一個包包。”有欲望當然不是羞恥的事,導覽員的話讓我們釋然。展覽在闡釋與解構“垃圾”的同時,也在試圖制造開放的對話方式。行動本身即是一種變化,在分類之后,不妨再多想一想。

(作者Ewbar系獨立評論者,畢業于都柏林大學電影研究系)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司