- +1

不只是語言潤色工作者 ,《萬國公報》的華人編輯們

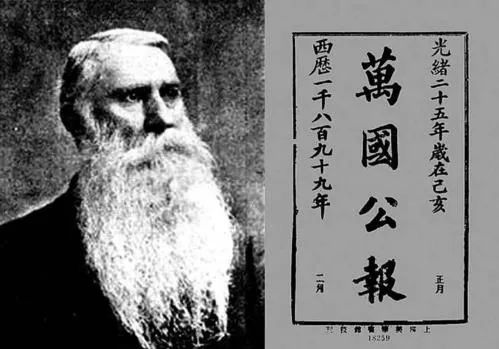

《萬國公報》是晚清時期美國人在上海創辦的一份頗具影響的中文刊物。在推動中西文化交流的過程中,《萬國公報》同時培養了一批才華橫溢的中國編輯,他們的辛勤耕耘也反過來成就了這份刊物。

華人編輯代表

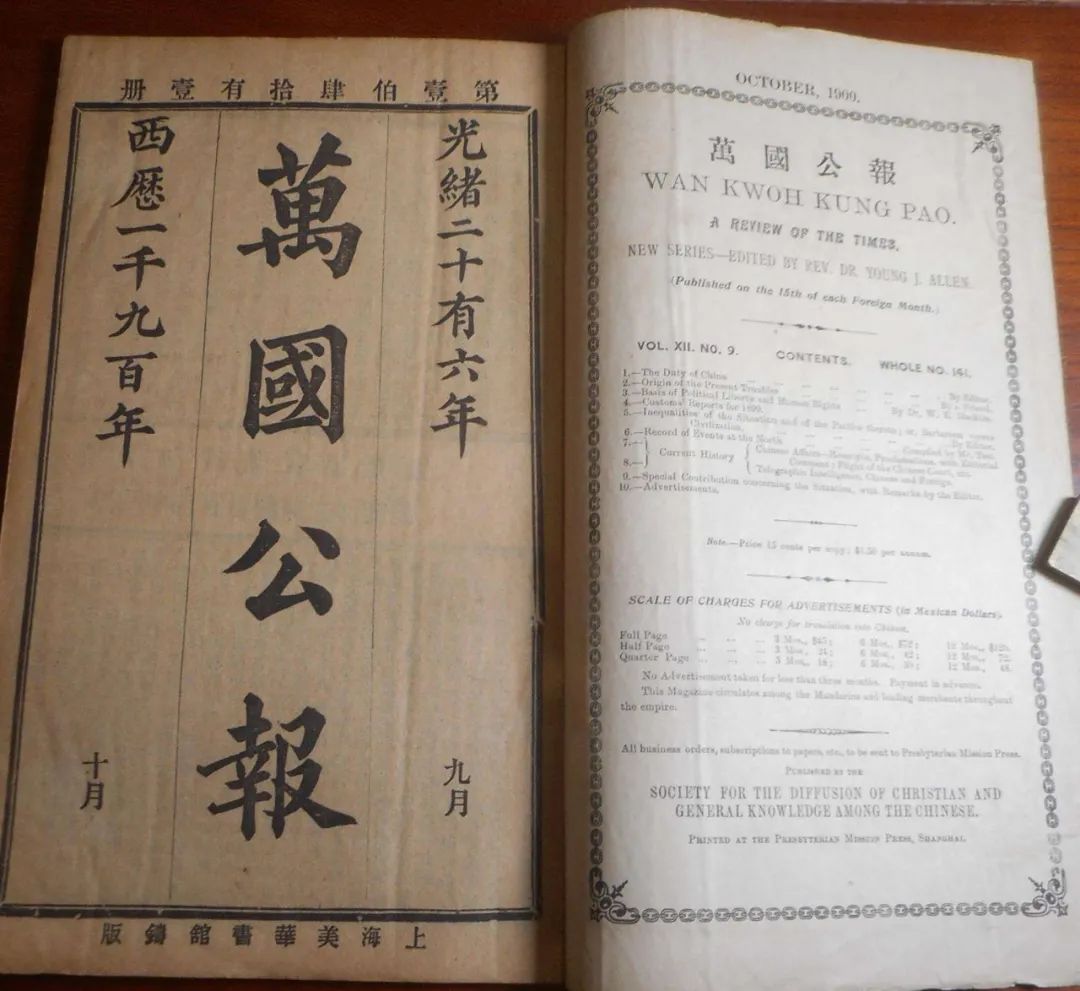

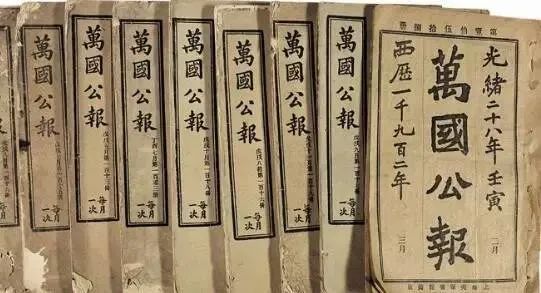

《萬國公報》的前身是1868年9月5日創刊于上海的 《教會新報》,1874年9月5日,《教會新報》在出滿300 卷后,改名為《萬國公報》。在其刊行長達近三十年的時間里(1883-1889年曾休刊),一批華人知識分子曾先后襄理《萬國公報》的筆政,其中較為知名的有沈毓桂、蔡爾康、任廷旭以及范祎等人。

沈毓桂(1807-1907),江蘇吳江人。1859年為避戰亂,到了上海。起初以課授生徒、賣文賣字為生,曾在傳教士辦的英華書館任教,又曾助英國倫敦會傳教士艾約瑟等人翻譯西書。大約在1860年結識了剛到中國不久的林樂知,并于1867年出任林氏的“記室”,協助林樂知辦理《教會新報》,自此開始了充當華人編輯的生涯,直至1894年辭去《萬國公報》的“主筆”之職。在長達二十余年的編輯生涯中,沈毓桂協助林樂知等西方傳教士共編輯《萬國公報》450卷又61冊,成為在《萬國公報》館任職時間最長、編輯《萬國公報》卷數最多的一名華人編輯,用他自己的話來說,辦理《萬國公報》已使其“心血久竭”。

任廷旭,江蘇吳江人。1878年“考授歲貢”,就職吏部,以訓導選用。1881年赴滬襄辦輪船招商局事宜,“因得問字于特賞五品銜美國進士林君樂知”。1889年奉父命在滬創辦養正學堂,“課授中英兩學”。1892年曾被“招致出洋”,但后因故被遣回國。回國后,他在林樂知及李提摩太的邀請下,佐理二人“譯書事宜”,并于1900年進入《萬國公報》館。在出任《萬國公報》的華人編輯期間,他協助林樂知等人翻譯了《保華全書》《俄國政俗通考》等書,尤其是《全地五大洲女俗通考》一書皆出其一人之手。

范祎,江蘇吳縣人。6歲就傅,13歲入學為生員,21歲在家擔任塾師,于經史、哲學及詩詞均有一定的修養。30歲后,他痛感國勢之日陵,又對儒學的治國功效產生懷疑,從而顯興趣于西學新知。1902年,他應林樂知之邀,承乏《萬國公報》的“華文記者”,“欲籍《公報》盡一己之義務”,直至1907年12月,成為林樂知晚年的得力助手和后期《萬國公報〉的主要撰稿人。

華人編輯的地位和作用

晚清寓華傳教士的中文水平如何?梁啟超對此有過評論。他曾說:“西人之旅中土者,多能操華言,至其能讀書者希焉,能以華文綴文著書者益希焉。”但是,檢閱《萬國公報》登載的由林樂知等西方傳教士署名的文章,卻可以發現,這些文章不僅明曉暢達、淺顯易懂,而且尋章摘句,頗具文釆。其中的原因就在于有一批華人知識分子為之筆述、加工以及潤色。

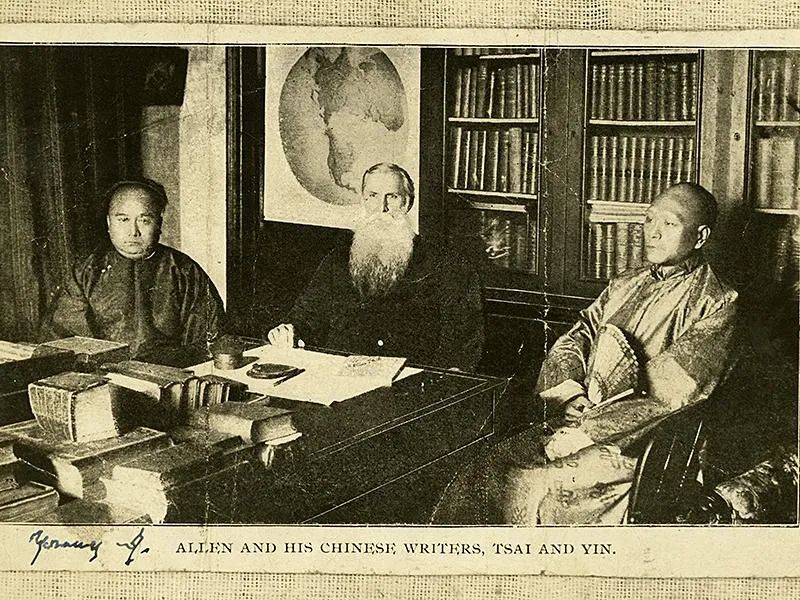

對于華人知識分子所起的作用,林樂知并不諱言。他對沈毓桂的編輯工作給予了很高的評價: “余與先生相交最久,相契殊深,平時為余臂助者,蓋難視舉。”又說,他與蔡爾康的合作十分默契。“余之舌,子之筆,將如形之于影,水之于氣,融華美以一冶。”兩人的合作就好比“激腰相生,蟹蠟相倚”,誰也離不開誰。

誠然,在中外合作方式中,傳教士與《萬國公報》華人編輯的地位還是有主次之分的。傳教士一般居于主導地位,而華人編輯則處于從屬地位。但是,《萬國公報》的華人編輯的角色卻不僅僅局限于文字潤色。

較為深厚的國學根基,使這批華人編輯對中國傳統的典籍有相當程度的掌握和了解,而這種文化儲備,又為他們出任《萬國公報》的華文筆政打下了堅實的基礎。另外,對西學新知的接納和認同,使得這批華人編輯在原有的傳統知識之外,又具備了一定的西學素養,這種素養為他們介紹西學、西政,評議中國的政治得失以及鼓吹變革奠定了基礎,使他們顯示出了與傳統文人不同的特點。

以沈毓桂為例,他在《萬國公報》館中的地位前后有所變化。

1874年9月5日至1878年3月——“襄理報牘”時期,主要職責在于處理《萬國公報》的文字事務,并對林樂知的文章加以潤色和筆述

1878年3月至1883年7月28日——“主張《公報》”時期,作為“主筆”,開始全面負責《萬國公報》的組稿、選稿、編輯和主持評論等工作

1889年2月至1894年 2月——“仍主報務”時期,作為“主筆”地位沒有變化

也就是說,沈毓桂在《萬國公報》館充當一般華人編輯的生涯只有四年多,而出任《萬國公報》的“主筆”則長達十余年。由此可以概見沈毓桂在襄辦《萬國公報》過程中的地位和作用。

總體而言,《萬國公報》的華人編輯除根據傳教士口述進行撰文以外,還以如下三種方式參與 《萬國公報》的編輯工作。

第一,直接在《萬國公報》上發表文章。其中以沈毓桂為最多,共計近300篇,而蔡爾康、任廷旭、范祎、袁康等則相對要少得多。這些文章的內容大致不外乎三個方面,即倡言變革、介紹西學、宣傳基督教,從而與《萬國公報》的宣傳主旨及重點十分吻合。

第二,通過《萬國公報》為中國人發表文章。復刊后非《萬國公報》編輯人員的文章以王韜為最多,這些文章多從《弦園文錄外編》中選登。王韜與沈毓桂關系密切,是沈毓桂把王韜的一部分文章重新刊登在《萬國公報》上的。孫中山的《上李得相書》,也是因為王韜的關系,由沈毓桂推薦在《萬國公報》上發表的。宋怒的《上合肥傅相書》得以發表于《萬國公報》,則是由蔡爾康推薦的。可見,《萬國公報》的華人編輯有一定的選用外稿之權。

第三,對發表在《萬國公報》上的文章進行注釋和評析。這在蔡爾康任職期間表現得尤為突出。比如,《萬國公報》第155冊登載了刑部主事李希圣撰寫的《政務處開辦條議明辨節本》。此文先列政務處開辦條議原文,然后是李希圣的辨析,再后是蔡爾康所加的按語。其中有一段條議云:“必先正中國之人心,乃可行西國之善法,正本清源,匪異人任矣。”李希圣辨析道:“條議之言,先后倒置,請易之曰:必先行西國之善法,乃可正中國之人心。”蔡爾康所加的按語則為:“請下一轉語曰:必先明西國之善教,乃可行西人之善法。”

上述數例充分說明,華人編輯對《萬國公報》刊載的文章并非“錄而不作”,而是按自己的觀點進行解釋和評論的。

本文轉載摘編自《湖南大學學報(社會科學版)》第22卷第6期,原題:《華人編輯與<萬國公報>》,作者:楊代春,刊于2008年11月,內容有刪改。

圖片來源于網絡

原標題:《不只是語言潤色工作者 |《萬國公報》的華人編輯們》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司