- +1

《夢的譯者》:在瞬變中探測語言的方向感和極限

安德烈·梅德維德(Andrej Medved)

安德烈·梅德維德(Andrej Medved)

斯洛文尼亞詩人、隨筆作家、哲學家、文學批評家、翻譯家和藝術總監。曾獲斯洛文尼亞國家最高藝術成就獎,三度被提名斯洛文尼亞年度最佳詩集獎。近半個世紀以來,他一直在斯洛文尼亞的詩歌舞臺上扮演著重要角色。

詩歌選自《夢的譯者》 [ 斯洛文尼亞 ] 安德烈·梅德維德 著 梁儷真 譯 華東師范大學出版社

關于安德烈·梅德維德近期的詩歌(節選)

文 | [斯洛文尼亞]葉爾卡·科爾內夫·施特蘭恩(Jelka Kernev ?trajn)

近半個世紀以來,安德烈·梅德維德一直在斯洛文尼亞的詩歌舞臺上扮演著一個重要角色。不惟于此,從許多方面而言,他的詩歌創作已自成為一種現象;最先就此詩歌現象進行過較為詳盡詮釋的,是斯洛文尼亞哲學家塔拉斯·科爾姆諾埃(Teras Dermnauer,1930—2008);他也是一位文學批評家,斯洛文尼亞現代主義藝術及新前衛藝術運動的理論家和權威批評家。

梅德維德的詩歌首次刊發于1970年代。他在1980年代持續發表的詩作大部分秉承一種“黑暗現代主義”風格,引入了一種來自于彼時期藝術批評的音調。1990年代,他的詩集《麋鹿之軀》(1992)標志著其詩歌文字系統展開了一種轉化和變形的進程。這一進程至今仍在持續——我們仍然能夠從他晚近出版的詩集中觀察得到。這些變化,更準確地說,這些質變,顯現于節奏,聲音,語詞,句法,動機等各個層面。

但一個難題不容回避;讀者很快便可明確地認識到,一旦關注這些詩歌,我們就無從援引我們熟稔的其他文學批評寫作中諸如“主題”,“動機”等一類關鍵詞。就此而言,我們也許僅能勉為其難地,隱喻地論及梅德維德晚近詩歌中三個較為寬泛的共同區域。一方面,讀者可見一些很大程度上與地理和歷史名稱有關的指稱,諸如城鎮(《格拉諾姆》,2012),國家(《利比亞》,2010),地區(《地中海》,2009)和大洲(《非洲》,2006)。而另一方面來自詩集本身:書名即包含構詞法,以便與個別的文學作品、神話、神話故事素材構成互文關系。此中較早出現的,是詩集《羅馬哀歌》(2004):某種地方精神或風土占據了書名的一域。本書值得單獨提及,是因為它預示了一種正在形成的,對于記憶,尤其是對于不再被需要的記憶之轍跡的處理方式,也即,對那些在梅德維德詩中可辨識的常用名稱的處理。

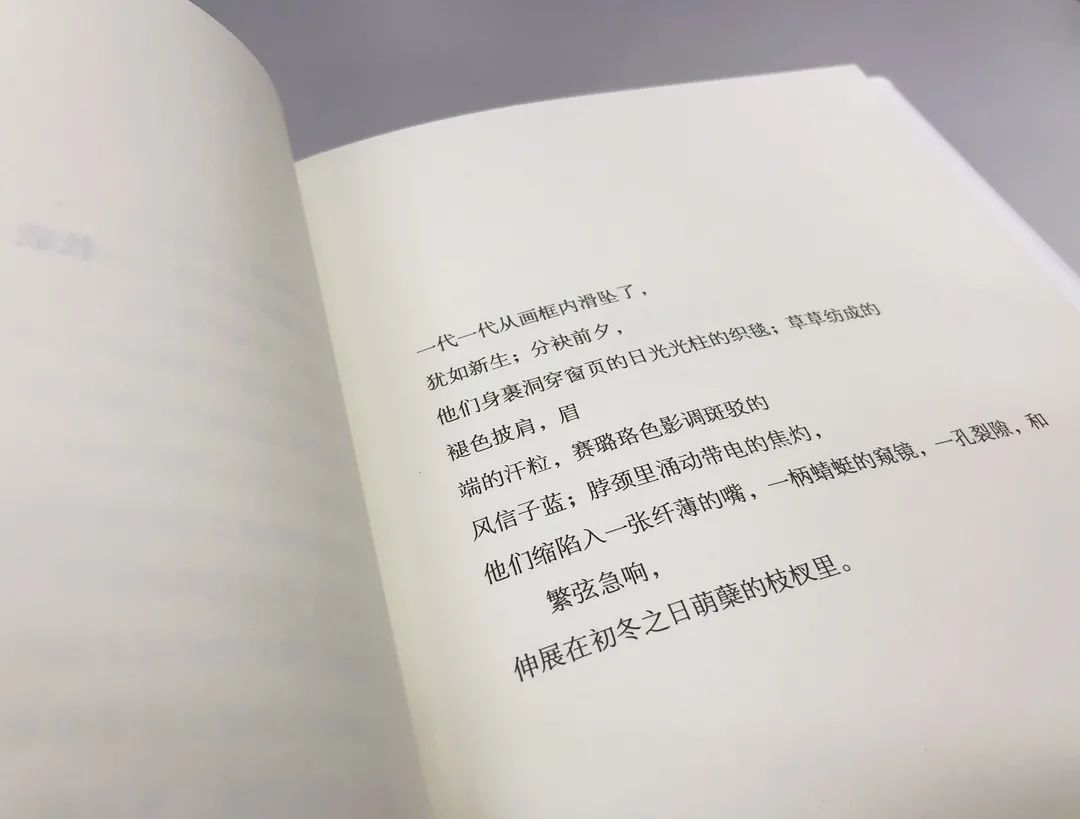

牧歌(2007)

一代一代從畫框內滑墜了,

猶如新生;分袂前夕,

他們身裹洞穿窗頁的日光光柱的織毯;

草草紡成的褪色披肩,眉

端的汗粒,賽璐珞色影調斑駁的

風信子藍;脖頸里涌動帶電的焦灼,

他們縮陷入一張纖薄的嘴,一柄蜻蜓的窺鏡,

一孔裂隙,和繁弦急響,

伸展在初冬之日萌蘗的枝杈里。

羅馬哀歌(2004)

向上,直至分蘗的

門廳游廊,直入稀薄的大氣,那里

不再有陰影,不再有皮膚里

脆弱的晶體,不再有尚未命名

便被拆散的觸摸;不向

最后的晚間安息道別。

與孤寂踽行著的活細胞一道,俱已入葬的,是

被拒斥的恐懼,被抵制的郁悒,

萎縮稠疊的骨架的遺韻,

世界的天坑,以及,種種地表之下的景況,

那語言的弦外之音。并不是大地,

不是在石塊的間隙里撰寫的

墓志銘,并沒有最后一眠之前的

巡更守夜,更無銷聲斂跡的記憶堂皇重量

施壓之下的驚栗;

只有一張臉,在窗玻璃后,在出口。

詩歌選自《夢的譯者》 [ 斯洛文尼亞 ] 安德烈·梅德維德 著 梁儷真 譯 華東師范大學出版社

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司