- +1

橡皮手錯覺源于催眠暗示?又一項著名心理學實驗被質疑

原創 as 科學藝術研究中心

很長時間以來催眠都被視為一個邊緣話題,如今卻作為一種可測量的、可重復的現象,在認知科學中令人驚訝地得到了確立。這是一種看似改變意識狀態的誘導,在這種狀態下,一個人似乎放棄了自控,對暗示變得高度響應。有關催眠研究的發現表明,該行為歸根結底要看人們有多容易受暗示,這項新調查的研究者稱之為“特質現象學控制”。他們的論文指出,這種特質可能為一些重要研究提供了另一種解釋,這些研究原本探究的是自我或他人行為和經驗表征的神經機制。此外,論文中還提出了敦促心理學家提高未來研究的嚴謹性和可靠性的新方法。

論文的首席作者、催眠研究員Peter Lush和合作者、心理學家Zoltan Dienes都來自英國薩塞克斯大學,他們對某個現象很感興趣:僅僅暗示,都不需要與催眠相關的戲劇性引入,就足以導致許多人不由自主地行動,或者在某種程度上經歷一些沒有發生的事情。Lush說:“一旦我們開始思考催眠之外的暗示,自然而然就會想到暗示效果可能發生的其他環境。”。于是一組研究立刻浮現在他們腦海中,就是那些涉及“化身”——也就是人們感知身體自我的方式——的研究。這些實驗使用的方法可以被看作類似于催眠暗示。

暗示性與心理學中一個叫做“需求特征”的概念密切相關,這個概念是指參與者想知道研究者期望什么并做出相應的反應。“我們開始懷疑需求特征是否在實驗中起到了隱含的暗示作用,”Lush說。該團隊開始著手檢視一些著名的“化身”實驗,以確定參與者是否接受了研究者的期望,并受到了相應影響。“我們的想法是在化身效應中測試它,然后讓人們注意到這種情況可能會在所有地方發生。”。他的研究小組于9月25日在《自然通訊》(Nature Communications)上發表了結果。

該小組的目光第一個投向了“鏡像聯覺”,該現象指的是,當人們看到別人疼痛或被觸摸的時候,自己也會有同樣的感受。這些效應被與鏡像神經元系統(當我們做某事和看到別人做某事時大腦細胞都會激活)相聯系,一些研究人員認為這是移情發展的基礎。

Lush他們首先利用了薩塞克斯大學研究鏡像聯覺的同事收集的數據。他們從同一人群中收集了暗示性指標,就參與者進行了配對,然后發現,這些分數可以預測人們在多大程度上感受到鏡像的觸摸和鏡像的疼痛。這一結果表明,暗示性至少可以部分解釋鏡像聯覺效應。“這并不是說這些經驗是不真實的,”Lush說,“只是它們可能與鏡像神經元或其他被提議的機制沒有什么關系。”

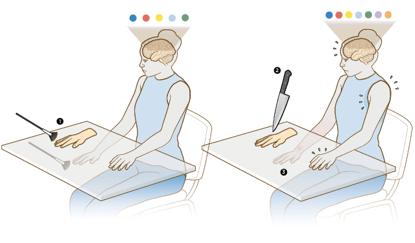

更進一步地,Lush觀察了“橡皮手錯覺”,這個現象指的是參與者報告說當看到一只橡皮手和他們真實的(但藏起來不讓看見的)手同時被撫摸時,他們會感覺到橡膠手是自己的。這一驚人的效應,在20多年前首次被證實,曾推翻了我們所感知的“我們”是不可改變的觀念,而指向了自我意識的可塑性。

在Lush和他的同事們對橡膠手實驗的測試中,353名參與者單獨坐在一張桌子旁,一只胳膊被隔板擋住了視線,一只橡膠手臂放在他們面前。一名研究人員同時用刷子撫摸隱藏的真手和可見的橡膠手,然后向受試者提出旨在揭示身體“所有權”體驗的問題,與鏡像聯覺研究一樣,研究小組發現,暗示性可以預測參與者體驗幻覺的程度。澳大利亞麥考瑞大學的認知科學同行Vince Polito評論說,“這項研究的有趣之處在于:它突顯了隱藏的需求和期望在塑造人們體驗方面的作用。”。

心理學家們早就意識到這可能是一個問題。“暗示確實存在,在心理學實驗中也是一個問題,所以我很高興它們被注意到了,” 倫敦大學學院的認知神經科學家Patrick Haggard說,“他們選擇了正確的挑戰。”橡膠手實驗中研究人員用于排除暗示的通常做法是使用一個控制條件,即參與者的手與橡膠手的運動不同步。如果受試者在這些條件下沒有體驗到幻覺,但在同時真手和橡皮手同時被撫摸的時候卻有這種錯覺,那么這種效果就(被認為)不能與暗示聯系起來,或者他們的推定就是如此。然而,Lush認為,參與者很有可能預期到這些案例之間存在差異。“這些控制條件是完全無效的,”他說,因為不同的反應可能完全來自不同的期望,“但它們已經被使用了20年了。”因此,在測試條件下的回答可能完全與建議有關,這意味著標準解釋是錯誤的。“我們對自己身體的所有權是可塑的,這一觀點可能根本就不對。”

Lush說,顯示相關大腦活動的腦成像研究和測量皮膚電導的實驗都無法防止這種情況發生,因為暗示可以產生相應的大腦活動和生理反應。解決這個問題的一種方法是,使用盡可能不透露研究人員期望的問題,即使用所謂的內隱測量。在橡膠手研究中,這通常涉及要求讓參與者指出手的物理位置,以測量人的身體位置的變化,即“本體感受漂移”。但是,Lush指出,這種方法也面臨著完全相同的問題,并引用了他進行的一項研究來進行解釋。該研究表明,當觀看橡膠手實驗的視頻時,人們會給出相同的回應模式,無論是否有被詢問到他們的身體所有權感和手的位置在哪兒。

當然,暗示還沒有提供一個關于鏡像聯覺或橡膠手錯覺的完整解釋,所以它也有可能并沒有起作用。“兩者之間的相關性是顯著的,但并不很大,”Haggard說,“似乎有很多東西不能用暗示性來解釋。”他指出,本體感受漂移與暗示性沒有那么密切的關系。這項工作的一個潛在好處是它可以幫助心理學家提高他們的測量質量,確定哪些措施容易產生暗示性影響,哪些措施不那么敏感,從而改進心理學實驗。

現在的一個大問題是,暗示效應對心理學的影響有多么廣泛。意大利維羅納大學的神經科學家Mirta Fiorio并未參與此次研究,他說:“這些期望可以應用于許多情況下,比如非侵入性腦刺激技術的效果。”參與者可能會從被告知正在接受大腦刺激中體驗到明顯的效果,而當刺激實際啟動時,效果會降低。這可能完全取決于個人的期望。“催眠性和預期性都與安慰劑效應密切相關,我們應該去詢問參與者對所發生事情的信念。”

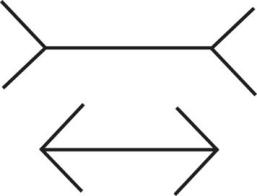

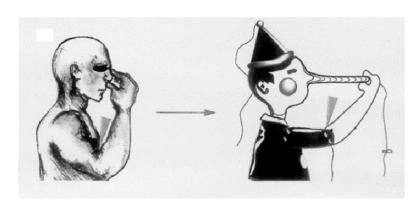

Lush和他的團隊正在計劃去檢視其他關于“化身”效應的實驗,它們都有著別具一格的名字,比如“界面錯覺”和“皮諾曹錯覺”。但他們將從最底層開始,檢查那些最不容易引起暗示性的效應果,比如簡單的視覺錯覺(比如穆勒-萊爾錯覺),然后轉向多感官效應,比如聲音誘發的閃光錯覺(人們聽到的聲效次數會使他們報告上來的看到的閃光次數產生偏差)。最后,研究人員將評估復雜的行為領域,如社會啟動,指的是一些微妙線索被認為會對人的行為產生無意識影響——這一領域的研究,由于無法重復實驗結果而遭到了巨大的阻礙。

原文鏈接:

https://www.scientificamerican.com/article/hypnosis-experts-cast-doubt-on-famous-psychological-experiments

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司