- +1

北英格蘭危機時代的激進圖像

2020年10月13日,英國戰后社會紀實攝影的杰出代表克里斯· 基利普(Chris Killip)因肺癌逝世,享年74歲。攝影史學者、策展人何伊寧在《中國攝影》雜志2016年第6期發表了關于基利普的介紹和訪談,今日重發,是為致敬與緬懷。

從牛津街地鐵站熙攘的街頭往托特納姆宮路方向,路過一間人潮涌動的麥當勞,順著一條狹窄的小巷縱深望去,一座點綴著白色方塊字的五層現代建筑尤為引人矚目。英國攝影家美術館(The Photographer's Gallery)于 2010 年搬遷至此,在過去五年間通過舉辦不同層次的國際展覽和教育項目吸引來自英國內外的攝影愛好者,同時也通過年度的評選不斷地刷新行業的標準。2013年,英國攝影師克里斯· 基利普(Chris Killip) 憑借他同年在巴黎Le Bal畫廊的回顧展,獲得英國攝影家美術館推選的“德意志交易所攝影獎” (Deutsche B?rse Photography Prize 2013)。在美術館的三樓展廳中,克里斯·基利普的黑白照片在精心地編排后被懸掛在白墻上,觀眾絡繹不絕。

出生于1946年的基利普是英國戰后社會紀實攝影的杰出代表,他不單創作出如《馬恩島》和《此地》等反映英國時代性作品, 同時也為推動英格蘭北部的攝影進程做出了積極的貢獻。時至今日,由基利普在20世紀70年代末于紐卡斯爾所參與建立的塞得美術館(Side Gallery)依舊吸引著遠道而來的參觀者。

自1991年接受美國哈佛大學視覺與環境研究課程的邀請以來,基利普已經在教學的講壇上耕耘了30載。本文在梳理基利普攝影生涯中的四部重要作品的同時,回顧了他對英國紀實攝影的發展所做出的貢獻。

馬恩島啟航:從沙灘攝影師到美術館策展人

1980年,德國 Zwemmer 出版社將克里斯·基利普于 1970 年代在他出生之地馬恩島所拍攝的黑白照片整理出版,名為《馬恩島:一本關于馬恩島人的書》(Isle of Man: A Book About the Manx)。同年,英國藝術協會(Arts Council of Great Britain)攝影部將此書再版,并由英國著名的藝術史學家約翰·伯格(John Berger)作序,從而奠定了基利普在英國攝影圈的重要地位。從馬恩島到倫敦,再到美國,克里斯·基利普正是從這片“皇家屬地”走向攝影的世界舞臺。[1]

克里斯·基利普于1946年出生在馬恩島首府道格拉斯,其父先后在島上經營著幾家酒吧。16歲時,基利普離開學校到馬恩島唯一的四星級酒店做管理培訓生,工作之外的他還是一家騎行俱樂部的會員。機緣巧合,基利普從一本關于環法自行車賽的雜志上看到了法國攝影師亨利·卡蒂埃 - 布列松(Henri Cartier-Bresson)所拍攝的照片。受到深深觸動的他不久后拒絕了其父親送他去瑞士留學的邀請,毅然決定要成為一名全職攝影師。

20世紀60年代的英國是商業和時尚攝影師的天下。1964年,基利普借助沙灘攝影師的工作掙足了去倫敦的生活費,接著先后在倫敦擔任廣告攝影師的助理。1969年,因工作機會造訪紐約的基利普在紐約當代藝術博物館首次看到了諸如保羅·斯特蘭德(Paul Strand)、沃克·埃文斯(Walker Evans) 以及奧古斯特·桑德(August Sander)等一眾攝影大師的作品,25歲的他決定放棄商業攝影,立刻回到家鄉,拍攝那片熟悉卻又陌生土地。

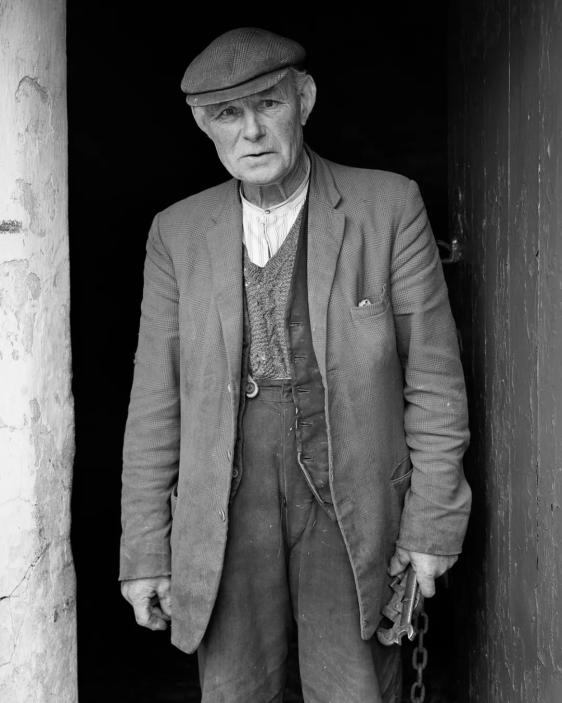

返回馬恩島之后,基利普白天在島上四處走訪、拍照,晚上到父親經營的酒吧打工,終于在1973年完成了一系列記錄馬恩人的黑白人物環境肖像作品。從傳統鐵匠父子到老農民,再到農場工作的青年,他借助馬恩島人的視角講述了島民和周圍環境之間變幻的社會關系。與同時代的幾位紀實攝影師,如擅長用街拍捕捉英國階級性的托尼·雷 - 瓊斯(Tony Ray-Jones)或帕特里克·瓦爾德 (Patrick Ward)所不同的是,基利普在作品中都采用了介入式的正面特寫,富有濃郁的傳統紀實色彩。作為親歷者,基利普見證了由人口變化,以及富有金融工作者涌上馬恩島之后所導致的社會動蕩,而這些變化都賦予了《馬恩島》以復雜的社會語境和以其畫面里所展現的人性張力,這些張力在他隨后的作品中延續了下去。

1970年代,受到來自美國和歐洲大陸活躍的攝影文化的影響,英國本地的攝影師和有識之士也愈加意識到攝影藝術的重要性。在起步的十年中,英國大不列顛文化協會成立攝影部,專門委任官員發展攝影事業,幫助年輕的攝影人才籌集創作基金,推廣作品;英國攝影家美術館和各地攝影場館紛紛建立,為攝影師提供了展示和交流作品的平臺。1972年,基利普受大不列顛藝術協會的任命,為“兩種視角 - 兩座城市”(Two Views - Two Cities)展覽拍攝哈德斯菲爾德和貝里圣埃德蒙茲。同年,他還獲得了在剛剛成立的英國攝影家畫廊展覽的機會,同時先后獲得了分別文化協會和北方藝術攝影獎學金所授予的扶持基金,從而開始了拍攝英國北部城市的長期計劃。

在1970年代中后期,基利普除堅持個人的攝影實踐之外,還廣泛地參與到英國攝影文化的推廣和教育活動當中。1976年至1979年之間,基利普遷居紐卡斯爾,擔任北方藝術攝影協會的成員,而在工作之外,他還與幾位志同道合的攝影人在紐卡斯爾碼頭附近創立了賽得美術館(Side Gallery),著力推廣黑白為主的傳統紀實攝影。從1977年建館以來,基利普先后作為美術館主管和策展人策劃了一系列頗具影響力的展覽。

作為英國東北數一數二的攝影場館,賽得早先集中展出了包括約翰·戴維斯(John Davis)、克里斯·斯蒂爾 - 帕金斯(Chris Steele-Perkins)以及包括基利普在內的英國攝影師的作品,其內容大多是英格蘭北部工人階級和被忽視群體的真實寫照;而后期開始逐漸探索紀實攝影的傳統,舉辦了卡蒂埃·布列松、羅素·李(Russell Lee)以及美國1930年代農業安全部門的作品,還有維加(Weegee)、羅伯特· 杜瓦諾(Robert Doisneau)、奧古斯特·桑德、羅曼·維希尼克(Roman Vishniac)等人的作品。而在今天,得益于英國遺產彩票基金的扶持,賽得美術館目前正在關門進行大規模擴展。該館將擴展空間面積以建立新的攝影研究中心,將于2016年重新開館。屆時,新館還將在英格蘭東北部的學校和社區內開展不同類型電影、攝影和策展項目 , 以豐富當地的影像普及教育。

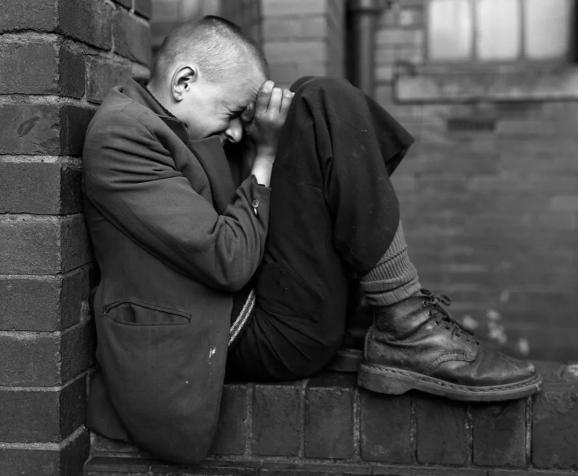

《此地》:記錄北英格蘭危機時代的激進圖像

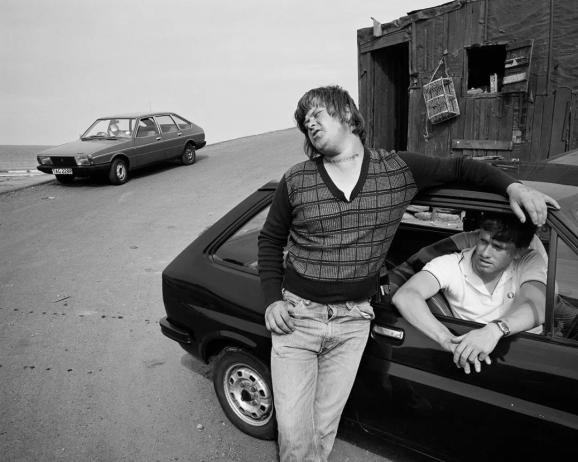

在約翰·伯格(John Berger)為他的出版物《另一種講述的方式》(Another Way of Telling )所錄制的電視節目中,第二集的開頭重點討論了一張照片——一位年輕的光頭黨男孩坐在磚墻上,抱頭痛哭。這張名為《坐在圍墻上的青年,賈羅,泰恩賽德》(Youth on Wall, Jarrow, Tyneside,1976)的經典照片正是來自基利普于20世紀70和80年代所拍攝的《此地》(In Flagrante,1973 - 1985) 系列。伯格指出,在照片構圖中,哭泣的男孩和包圍他的磚墻之間好像有所聯系,而它恰恰成為了圖像敘事的隱喻。[2]如果將基利普的精心構圖作為一種隱喻,那么將男孩圍困住的正是20世紀70年代英國日益嚴重的社會危機。伴隨著戰后世界能源生產消費結構改變,進入20世紀70年代,由于受到當時限制工業化政策的影響,英國北部城市賴以繁榮的傳統工業逐一萎縮乃至消失,制造業工廠一家接一家被轉移到勞動力成本低廉得多的英國海外。這一政策直接造成了英國北部地區經濟衰退、失業率和通脹雙雙“爆炸”。

1975年,基利普申請到了英格蘭北方藝術基金會為期兩年的攝影基金資助,他陸續走訪英格蘭北部受到限制工業化政策影響的地區,如維特比(Whitby)、里恩茅斯 (Lynemouth)以及泰恩賽德等地,積累了大量有關風景、建筑、事件以及人物肖像的黑白紀實照片,集中展示了因產業轉移而被迫失業的工人階級的生存狀況。在英國作家 格雷漢姆·克拉克(Graham Clarke)所撰寫的《照片的歷史》(The Photograph)一書 中,他將基利普的創作同風景的表征聯系起來:“克里斯·基利普用更加極端的形式,為風景的觀念提供了與保守主義意識形態相關的政治視角。例如,《此地》提供了一個被失業和貧困所困擾的英格蘭東北部的激進圖像。這種風景由都市的污穢和情感的無助 所構成。”[3]

社會蕭條的景象和工人嚴峻的生存環境始終貫穿在基利普的影像當中。在一張拍攝于泰恩賽德附近拜克區的照片中,黑白相間的路燈已經歪斜到一邊,類似廠房的建筑已 化為廢墟;而在沃爾森德附近,成片的工人住宅也并沒有幸免于難,地上到處都是廢棄的磚塊、木料和生活垃圾;左手邊的圍墻上是白色油漆噴的抗議口號,上面寫著:“不 要投票,為革命而準備”。

在居高不下的失業率面前下,工業階級的生活受到了嚴重的影響,長期隱藏的社會矛盾一觸即發。在基利普拍攝伊辛頓礦工罷工的照片中,一排排戴著面具、手持防暴盾牌的警察占據了整個構圖的三分之二,而畫面左側,一名站在自家門階上的礦工手持咖啡杯,與基利普的鏡頭相視。照片中出現的警察和礦工,以及畫面之外的示威者和攝影師之間產生了一種微妙的張力,這種張力亦出現在《此地》的系列作品中。在一張名為《杜倫礦工節日》(Durham Miners' Gala, Durham),一名男子臉上掛著豬面具,頭頂著英國警察帽,而站在他左邊的女孩手持著已被雨水打濕的示威標語,上面寫著:“礦工的勝利,阻止保守黨的進攻”。

1982年,在美國學者馬丁·威納(Martin Wiener)所撰寫的《英國文化與工業精神的衰落 (1850—1980)》中,他通過大量引用哲學、政論和藝術等文獻來揭示英國限制工業化政策背后的原因——代表南方精英的鄉紳階層對現代工業社會的抵觸和批判。最終,20世紀七八十年代,代表工業的北方終被南方 “馴服”。

在《此地》中,基利普還多次將鏡頭對準英國的亞文化群體,例如來自蓋茲黑德的朋克青年和桑德蘭的光頭黨。除此之外,來自里恩茅斯的蘿西一家多次出現在《此地》系列中,《瑪格麗特、蘿西和瓦爾》描繪了蘿西和朋友們正在一把燒著的沙灘椅前取暖,背景中散架的房車和零散在地上的垃圾帶給觀眾以深深的一擊,而另一張蘿西和兒子羅克坐在拉煤車上的影像也早已成為基利普鏡頭下的經典。

基利普擅長從個體的命運出發來反思英國限制工業化的危機,至此,《此地》系列早已在全世界各地展覽,其畫冊也多次再版。在1980年代,基利普與保羅·格雷厄姆(Paul Graham)、馬丁·帕爾等同時代攝影人一起,通過國內外的展覽、報道和出版共同喚起了國內外觀眾對英國攝影關注,從而牢固確立了英國紀實攝影在藝術語境中的地位。

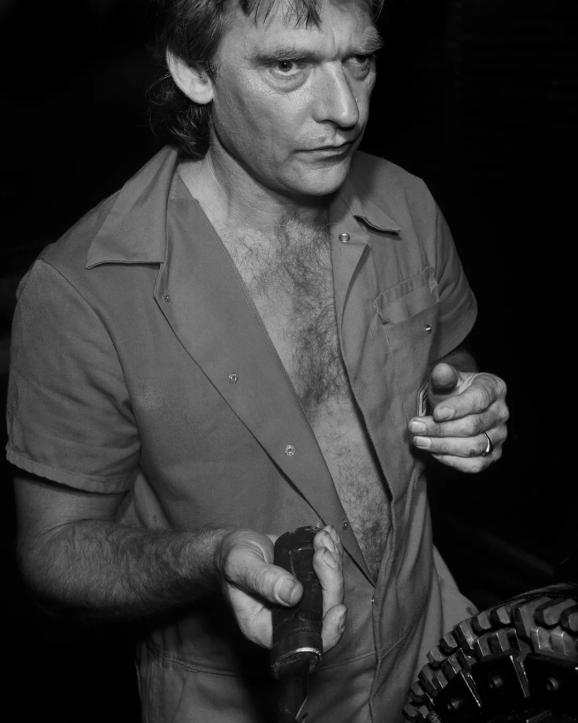

1980年代是基利普攝影事業的高峰階段,除了《此地》的編輯和出版之外,他還經常為《倫敦書評》(The London Review of Books)拍攝封面肖像。1989年,基利普成為亨利·卡蒂埃 - 布列松攝影獎的第一位獲得者。同年,他接受了英國倍耐力(Pirelli)輪胎制造商的委任,來到位于特倫特河畔伯頓(Burton-on-Trent)的工廠拍攝工人的生產生活。和以往的作品不同,基利普在拍攝《倍耐力工人》(The Pirelli Work, 1989)時模仿了時尚攝影的布光和拍攝方式。他通過四臺遠程觸發的閃光燈以及一臺手持 光源將工廠營造成一個“劇院”,一個屬于工人階級的舞臺。

《朝圣的眾生》:愛爾蘭風景

1991年,時任美國紐約現代藝術博物館(MoMA)攝影部策展人的蘇珊·姬絲瑪麗可(Susan Kismaric)籌劃了一場名為“撒切爾時代的英國攝影”(British Photography from the Thatcher Years)的展覽,這場為期兩個月的展覽以1986年休斯頓國際攝影節 (FotoFest International Bienial)英國攝影作品展為雛型,并增加了很多生動且具有影響力的相關活動。[4]該展覽出了共五位英國社會紀實攝影師的75幅作品,分別是克里斯·基利普、約翰·戴維斯、馬丁·帕爾、格雷厄姆·史密斯(Graham Smith)和保羅·格雷厄姆。

在配合展覽的同名畫冊上,策展人姬絲瑪麗可這樣寫道:“此時此刻,英國社會的巨大變革改變了這些攝影師們,他們肩負著藝術的使命去仔細觀察身邊的人們,以及他們所生活的環境。相比那些熱衷于拍攝另一個/其他階級生存狀態的早期英國紀實攝影師來說,這幾位攝影人轉而將鏡頭對準離他們最近的現實。他們的作品正是通過描繪英國社會重組時所遇到最極端的弊病,以及復雜的經濟變革,從而反映出這些攝影師們對祖國及同胞堅定不移的感情。”[5]

正是在這一年,基利普接受了哈佛大學視覺與環境研究學院的邀請,搬到美國馬薩諸塞州開始擔任客座教師,并于1994年成為終身教授。哈佛大學的工作機會改變了基利普的人生軌跡,他從1990年代之后全身心地投入到攝影教育之中,直到2009年《朝圣的眾生》 (Here Comes Everybody )出版之前,鮮有作品問世。

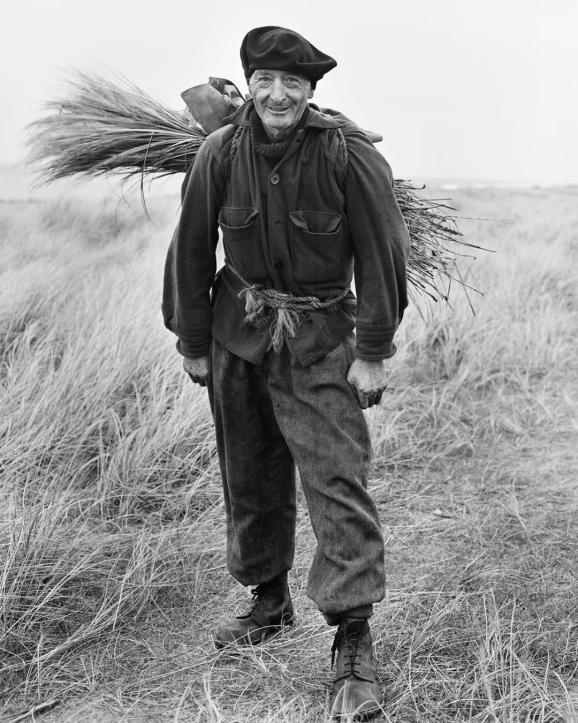

《朝圣的眾生》取自愛爾蘭小說家詹姆 斯·喬伊斯的小說《芬尼根守靈夜》(Finnegan's Wake),收集了基利普于1993年至2005年之間在愛爾蘭朝圣旅途中所拍攝的照片。在舉家移居美國之后,基利普于1993年被邀請到愛爾蘭的阿倫群島講課,在此期間他出席了一年一度在愛爾蘭西部克羅帕特里克 (Croagh Patrick)以及瑪梅安(Maamen)的朝圣之旅,并詩意地記錄了旅途中的所見所聞。2009年,基利普將他在過去數十年間多次往返于兩地朝圣的照片整理成冊,并通過精心地編排表達了他對靈性的愛爾蘭以及朝圣者的敬畏。

《朝圣的眾生》中共收錄了121張包含了自然風景、環境肖像和旅行中不同場景的細節照片。翻開畫冊,左頁記錄朝圣者旅程的黑白快照和右頁風景的照片和形成鮮明的對比,體現出朝圣之路在歐洲文化中的意涵——它遠離世俗,對那些想通過艱辛跋涉和不斷祈禱來自我凈化的人來說,是一段精神的旅程。

2016年1月,經過重新編輯的《此地-2》(In Flagrante Two) 由德國史泰德公司出版,再次向讀者展現了基利普的曠世之作。此外,基利普的作品被永久收藏在一些大的機構,包括紐約現代藝術博物館、喬治伊士曼之家、三藩美術館、弗柯望博物館、阿姆斯特丹市立博物館、澳大利亞國家美術館以及維多利亞和阿爾伯特博物館。

注釋:

[1] 馬恩島(Isle of Man)是英格蘭與愛爾蘭間的海上島嶼,屬于英國的皇家屬地。此島的自治政府有著長遠的歷史,在公元10世紀就已經有自己的國會,首府為道格拉斯。

[2] 林恩·沃倫編,《20世紀攝影百科全書》(Encyclopedia of Twentieth-Century Photography),倫敦: 勞特利奇出版社,2005,第 869 頁。

[3] 格雷漢姆·克拉克著,易英譯:《照片的歷史》,上海:上海人民出版社,2015,第77頁。

[4] 休斯頓國際攝影節是美國第一個,也是歷史最悠久的國際攝影藝術雙年展。1986年, FotoFest開創了全美第一個城市國際攝影雙年展,一共30個展覽,共占用6個美術館、14個藝術空間、27個商業畫廊和17個社團建筑,展覽的攝影家來自16個國家。

[5] 該展覽于1991年2月14日開幕,有關展覽的電子版信息請查閱MOMA網站資料庫。

以下為2016年何伊寧對克里斯·基利普的訪談

何伊寧:上世紀六七十年代,英國繁榮的音樂和時尚文化見證了商業攝影的興盛,也見證了以托尼·雷-瓊斯為代表的英國社會紀實攝影的復興。你在亨利·卡蒂埃 - 布列松的影響下決心成為一名自由攝影師,隨后在倫敦擔任不同的攝影師的助理。為何選擇重返馬恩島?你在拍攝《馬恩島》 留下印象最深的事情是什么?

基利普:我出生于1946年,父親是一家位于道格拉斯和皮爾之間公路旁,名叫漢蘭達小酒館(Highlander Inn)的老板。父親在我 7 歲的時候搬去了白宮酒吧,那里相比漢蘭達要稍大一些。他隨后又在我 15 歲時去了道格拉斯,掌管鮑林格林(Bowling Green)酒店的四家酒吧。

回首往事,我仿佛回到了 13 歲,在一個周六晚上,我坐在父親的酒館里,看著烘焙師兼作家埃迪·尼恩(Eddie Knee)唱他的《德克薩斯黃玫瑰》(The Yellow Rose of Texas),襯衣領口還繡著一朵黃玫瑰;聽雜貨商兼出租司機唱他的《牧場上的家》(Home on the Range)。我經常驚異于人們在生活中的角色轉變,他們會變成我意想不到的角色。一天,我正在酒館里閑晃,無所事事,看到老弗朗西斯·克默德(Francie Kermode)湊近我父親,并對他說:“艾倫,你盡管打他,沒人會怪你,他總是闖禍。”

經過家人的同意,我16歲離開學校并開始在島上著名的酒店做培訓生。一年多以后,父親和酒店的人說好送我到瑞士的大學學習酒店管理。盡管我喜歡酒店生活,但我當時意識到,我并不希望以它作為終身職業,繼而開始變得惶恐。

當時,我是一個騎行俱樂部的積極參與者。一天下午,我正在雜志里找關于法國旅行的照片,偶然看到了亨利·卡蒂埃-布列松拍攝的作品,照片中的男孩兒拿著兩瓶酒。雖然這幅照片看起來像是一張快照,但有種難以言喻的感覺告訴我,其實并沒那么簡單。這張圖片的魅力讓我迷惑又好奇。后來我發現,攝影是一條很有趣的路。我告訴父親我要做一名攝影師,他很驚訝,因為我既沒有相機,也從來沒有拍過照。1964年夏天,我成為了一名沙灘攝影師,替別人拍照。攢了些錢以后,搬到了倫敦。后來的5年,我做過很多廣告和時尚攝影師的助理。

1969年,我在紐約第一次看攝影展。看到現代藝術博物館的永久藏品后,我發現我不一定要做一名為他人服務的攝影師,例如攝影記者、時尚攝影師或廣告攝影師。我可以為了攝影而攝影。那天晚上我就思考,怎樣為了攝影而攝影呢?我決定回到馬恩島拍攝。這個想法很順其自然,因為那是我最熟悉和牽掛的地方。我打電話給父親,問他我 是否可以回家,到他的酒吧工作,他同意了。

拍攝馬恩島的過程中,我每天都要在母親的亞麻大廚柜里沖洗膠片,然后再去酒吧工作。我沒有自己的暗室,也沒錢去做接觸打印。每年夏天,我都會去倫敦賺錢,然后去朋友Hiroshi Yoda的暗房里打印選好的膠片。1973年,我結束了在馬恩島的拍攝,又終于在1980年將該系列出版成書。

何伊寧:如今30年過去了,你當時重訪馬恩島的作品被史泰德(Steidl)出版社再次編輯后出版。新書中都有哪些新元素?

基利普:30 年后,在籌備德國弗柯望博物館的回顧展時,我開始重新審視馬恩島的作品。自從馬恩島的攝影書出版以來,我就沒有再思考過其中的作品。而回顧作品,我 又發現了一些喜歡的照片,但當時忽略了,或者由于某種原因沒有使用。最后,我選了250 張作品收入馬恩島系列。

何伊寧:據我所知,你是二戰后英國第一代在藝術委員會工作的攝影師。“兩個角度,兩座城市”(Two Views - Two Cities)于1973年在哈德斯菲爾德城市藝術館展覽,你也拍攝過倍耐力輪胎工廠的工人。你覺得為別人拍攝和拍攝自己的作品有什么不同?

基利普:我只接受了兩個機構委任工作, 分別是《兩座城市》和《倍耐力輪胎工廠》, 原因是我希望在城市和工廠中拍攝。一般來說我不接受雜志的約拍。

何伊寧:英格蘭北部地區一直被視作工業英國的象征,以它作為主題的藝術作品曾經匆匆地出現在畫家勞倫斯·斯蒂文·洛瑞(LS Lowry)的繪畫中,卻并未受到英國主流藝術 的歡迎。直到攝影媒介發揮了它的作用,真實地為觀者展現了那些平時看不到的畫面。《此地》就是這樣的作品,它的出現引發了一定的社會關注。我為那些工人階層的人感到惋惜,但同時也看到那里依舊充滿希望。你為什么選擇北部?你能用一幅具體的作品說說你按下快門的瞬間是什么感受嗎?

基利普:我十分喜歡一張拍攝于1977年名為《慶祝女王登基》(Celebrating The Queen's Silver Jubilee )的照片。我仍然記得當我處理和打印這幅作品時,心里想:“天吶, 我不能放出這個照片。”照片中有一位老婦人,她的朋友們幫她化了妝,參加這個慶祝活動。她們給她涂了粉,但是粉太厚了,光打到老婦人的臉上,就像我堂弟說的“她好像剛從墓地里出來一樣慘白”。我記得當時我想:我不能給別人看這幅圖,太奇怪了。現在我不這么想了。這個照片是強化的馬丁·帕爾風格的作品,背景有英國國旗,人們面帶笑容,“女王登基”幾個字也在背景中。

何伊寧:與雷-瓊斯獵奇的黑白海濱照片不同,你所拍攝的《此地》帶有強烈的政治色彩。你認為這幅作品是否挑戰了人們對撒切爾時期英格蘭北部的看法?

基利普:我的確認為這組作品對人們有影響。當時我住在紐卡斯爾1970年代中期建立的工業區。我記得《星期日電訊報》旗下的《星期六》雜志的編輯邀請我拍攝罷工礦工的照片。我不愿意,因為他們是右翼的報紙。他就問我,我是哪一派的。我對這個問題感到很吃驚,我從來沒想過,除了我自己這邊,有一天我還要加入某一派別!

何伊寧:你是紐卡斯爾塞得美術館的創始人之一。你在當時建這樣一個紀實性攝影畫廊用意何在?

基利普:我希望做世界級的攝影項目,關注英格蘭東北部的情況。紐卡斯爾是我很喜歡的城市。

何伊寧:《朝圣的眾生》是你在1993年至2005年拜訪愛爾蘭鄉村時創作的一本非常棒的書。你第一次將彩色照片與黑白照片結合,來展現當地的原生態美以及古老精神。你如何同時運用彩色與黑白來講述經歷?

基利普:我拍攝愛爾蘭純屬興趣,因為我每年都在阿蘭島開設工作坊。書的簡介部分詳細描述了我的想法。

何伊寧:“撒切爾時代以來的英國攝影” 展覽1991年在美國現代藝術博物館舉行,對于英國攝影的突破是一個關鍵。展覽包括了你、約翰·戴維斯、馬丁·帕爾在內其他幾位英國攝影師的作品,在美國引起了一定的關注。不久之后你去了美國,在哈佛任教。當時是什么讓你做出了這個決定?

基利普:1991年我接到讓我到哈佛教書邀請,完全出乎意料。我當時只答應了去一年,因為我不確定自己是不是喜歡教書,或者是不是喜歡在美國生活。而后來我發現我兩者都很喜歡,所以現在我已經在哈佛任教25年了。

原標題:《北英格蘭危機時代的激進圖像》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司