- +1

“拍電影和活著,我不知道哪個更重要。”

原創 凹凸鏡DOC 凹凸鏡DOC

8:42分,從西而東駛來的16號線地鐵進站,戴上口罩坐在有些空蕩的車廂里;9:08分,從16號線轉到5號線,站點開始變得密集,車廂也變得擁擠;9:40,在5號線“大運河”站點下車,等待滴滴網約車的到來;10:17,依靠導航的司機在連續遭遇了紅燈、經過了曲折線路之后終于將我們載到了樂堤港B區,下車便看到了門前寫著大大“單”字的單向空間,穿過一樓的書店、二樓的咖啡館和三樓的休閑區之后,終于來到了西湖國際紀錄片大會的第三會場。

紀錄片·地下鐵·單向街

編輯:張勞動

時間和言說,缺省和斷裂,似乎也成為此次國際紀錄片大會的隱喻性寫照:本來以為受到全球疫情影響,大會會被取消,但是后來從組委會得到的消息是,第四屆西湖國際紀錄片大會今年將如期舉行,甚至時間和去年幾乎一致;隨著注冊登記和觀影預約等流程逐一展開,青島卻出現了一波疫情,大會組委會出臺緊急措施,除了杭州健康碼之外,與會的每一個人都必須取得校園碼——在大會開幕前一天,手機上才收到組委會發來的有效鏈接。

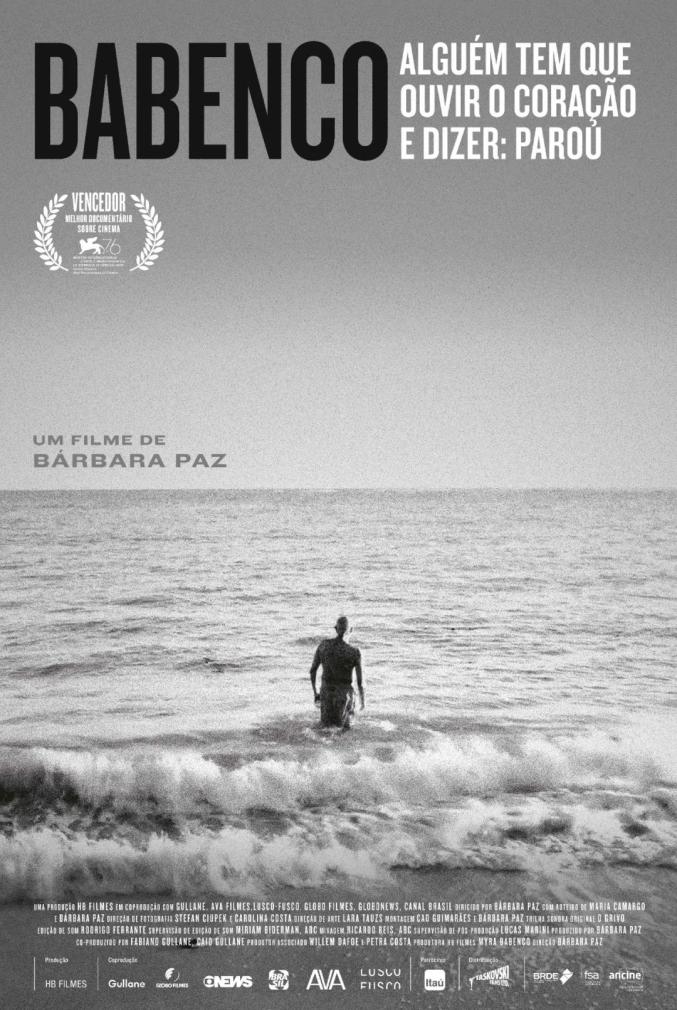

“生·活”是生是活,是生而活之,是活又生之,它是一種對于現實的“處境叩問”,是對于言說的“語境復現”,是對于藝術的“鏡像實驗”,是對于此地的“浙江紀錄”,當不同的版塊在“生·活”的主旨中探尋生的本質和活的意義,紀錄片成為“后真相時代”最直接最真實的載體,就像《巴班克》里已經預知了自己不久將永別于人世的巴班克所說:“拍電影和活著,我不知道哪個更重要。”不知道,是因為根本不需要分開彼此,拍電影對他來說就是活著,而活著也是一部永不落幕的電影。所以即使一部電影的開場有20分鐘的延誤,即使一部紀錄片被陰影制造了詞語的斷裂,甚至即使從地下鐵趕來的觀影者從側門進入影像世界,它們一樣在真實的世界里被看見,被體驗,被感同身受,一樣在紀錄片的世界里“生·活”。

《巴班克》里說:“放逐者最接近上帝,因為他活在當下。”《妮諾絲卡》里說:“如今她在2020年的旅途中……”而我們穿過布滿圖書的“單向空間”,那面墻上寫著:“閱讀,無處不在”。

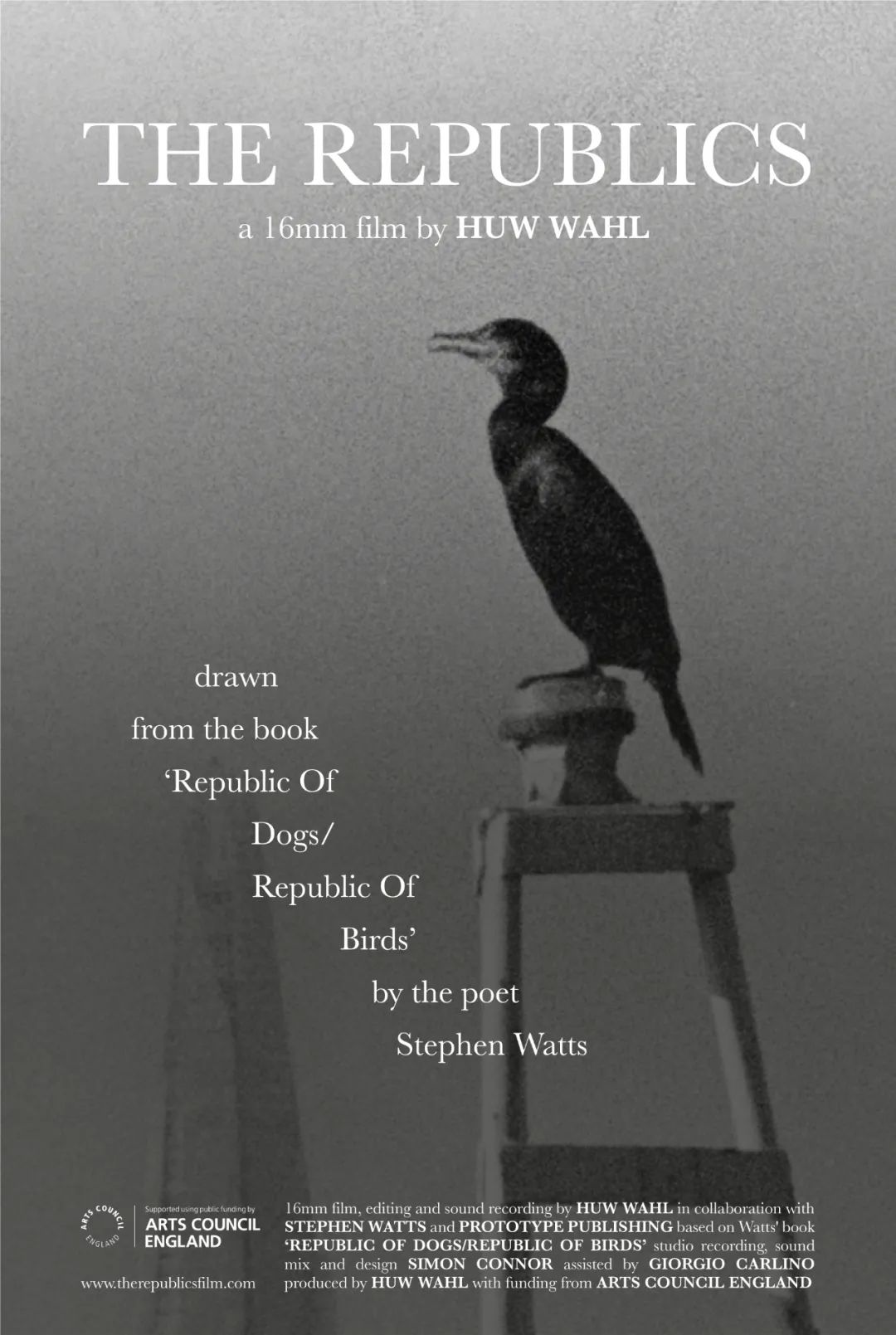

《國度》

詩人史蒂芬·沃茨的文本是《Republic Of Dogs/Republic Of Birds》,導演休·瓦爾的影像是《The Republics》,當一切呈現在復數世界里,那個“共和國”是詩人想要構建的國度,還是導演想要抗拒的世界?也許一本書,一首詩,一個游吟詩人的“單數”就夠了,也許,電影真的不足以表達語言和詩歌真正的存在。

當休·瓦爾用16mm的膠片拍攝,當他讓詩人用低沉的聲音誦讀,在粗糲的畫面和聲音中,探索著的風景、歷史、記憶和言語,都被置于粗陋的物質世界中:鸕鶿是新移民的象征,最后變成了比高樓更高的飛機,“在這個時代,我們既需要慶祝特殊之處,有需要抵制某些試圖破壞的東西。”于是,第144篇寫著:“未寫遺失……”

“拍電影和活著,我不知道哪個更重要。”生于阿根廷、在巴西尋找電影的巴班克似乎就在活著的狀態中,闡釋著存在和詩意的關系。水是流動的水,時間是流動的時間,生命是流動的生命,而電影呢?它會在某一個時間成為靜止的敘事?“放逐者最接近上帝,因為他活在當下。”

在巴班克看來,當下是電影詩意的一種表達,而只有當電影也成為一種流動的敘事,關于電影的電影,關于夢想的夢想,便以一種“二次方”的方式在擴展,在延續,死亡亦成為另一種活著的影像——導演兼妻子的巴拉巴拉·帕斯將香港連接于巴班克肉體死亡之后,一種夢的影像展開,詩意而溫暖。

從家鄉圣費爾南多到尼加拉瓜第二大城市萊昂,再到西班牙畢爾巴鄂,這是妮諾絲卡行走的線路,而在“十年后”“十年后”和“五年后”所構筑的時間軸線里,她每一次掙脫都再次跌入到命運的囚禁中:因為想要逃離家庭的羈絆,她選擇了結婚,因為想要離開家暴的丈夫,她選擇去往歐洲——當妮諾絲卡永遠在逃離中,她所抓住的只是一些脆弱的符號,隨時可能被解構,而作為尼加拉瓜這個國家中遭受困厄命運的個體,她本身也成為了一個符號:個體命運何去何從?國家命運又走向何處?“如今她在2020年的旅途中……”四周是陌生的黑暗,只有些許的燈亮著,孤獨而無措。

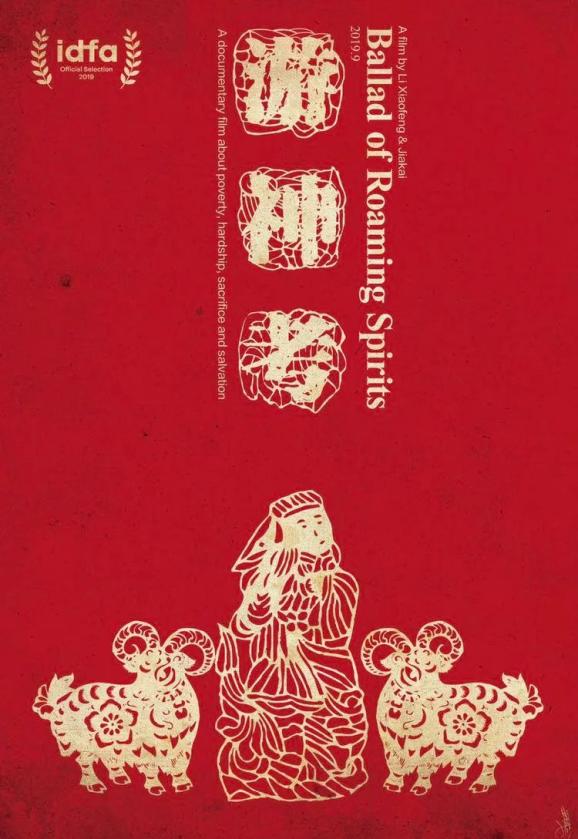

神羊頭上架設的攝像機拍下了晃動的影像,這是“神”的視角,它看見了貧瘠的土地,看見了窮苦的村子,也看見了正在拍攝的攝影師,作為一種人工架設的存在,當它在黎小鋒和賈愷眼里帶來了“一些意外鏡頭”,“神”的視角變成了動物的視角,而當影像最后被設置成黑白兩色,它又變成了人的視角——從神到人再到動物。

影像里的多元性闡釋在無神論者黎小鋒看來,依然逃不過對于命運的解讀。霍亞軍的一只手在扭曲中無法自如打開而變成病態的存在,另一只手卻被他說成是被神靈賦予力量的手,畸形和神圣不是硬幣的兩面,它只是一種無法改變命運的虛構,就像最后的神羊,被宰殺不是獻祭,而是肉體之死。

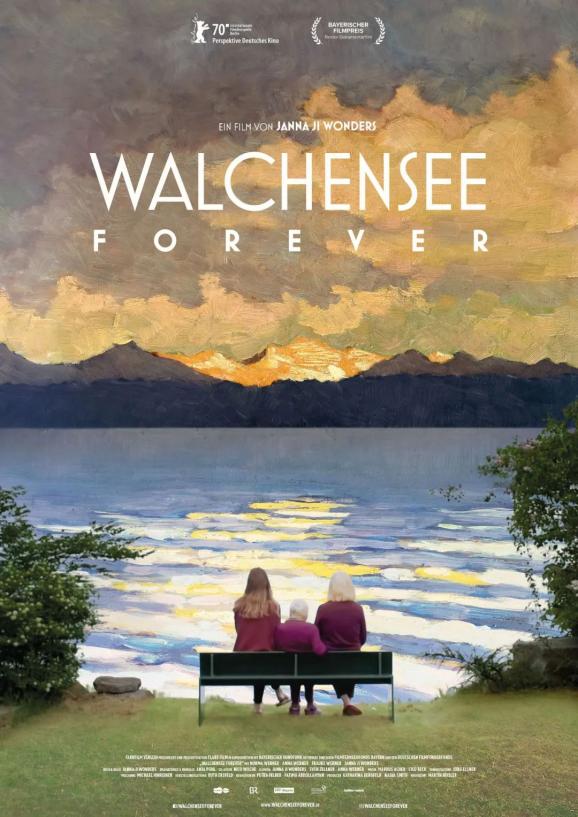

她們曾經到來,她們曾經離開,她們曾經分離,但是最后,她們回到了瓦爾辛湖,當一個家族的歷史在敞開懷抱的瓦爾辛湖成為“永遠”的象征,它是一種家的存在,是最后的歸宿,只是經歷了戰爭的創傷、家庭的暴力、嬉皮士的夢想、肉體的沉迷之后,家的更大意義在于和瓦爾辛湖一樣,永遠需要寬容和撫慰,永遠需要愛和深情。

“家就在心中存在的那個地方”,母親安娜的深情回答是和時間的一次和解,而最終調換了位置成為被采訪對象的導演喬娜·吉·萬德斯,更是看見了家可能延展的方向:映后交流中,當線上的她將鏡頭轉向此時此刻的瓦爾辛湖,觀眾爆發出的掌聲便是對永遠“存在之境”的贊許。

原標題:《“拍電影和活著,我不知道哪個更重要。” | IDF 凹凸鏡DOC記者手記及短評》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司