- +1

瑪麗·比爾德的劍橋生活:多少學者一起才能買臺咖啡機?

多少學者一起才能買臺咖啡機?

學者難道真的那么無能,連家薯條店都會經營不善嗎?

我通常很反感這種無稽之談。事實上,在我辦公室窗戶上,有張美國保險杠貼紙,上面寫著(文字差不多是這個意思):“問題是,本應治理國家之人,卻忙于教學。”不提別的,這張貼紙逗樂了過路的游客。

但是偶爾,我們(或者,老實說,是我)似乎并不辜負這個謠傳。

舉個例子,有人提議,為紐納姆學院辛勤工作的同事置辦一臺咖啡機,如此在高級交誼室(這是我們對“休息室”的昵稱),一天24小時都能有可口的咖啡供應——替代目前每天需要換三次的保溫壺,因為里面的咖啡很快就不新鮮,味道變淡,沒有溫度了。

這個改變的想法是在三年前第一次提出來的。詳細說來就是,某個最強大腦想出個主意,認為我們應該置備一臺紛雅(Flavia)咖啡機,機器會從一個小鋁箔袋中,煮出一杯可口美味的咖啡。

但是存在激烈的反對之聲,原因有兩方面。

首先是生態游說。有些同事對這些鋁箔袋垃圾造成的環境影響非常不滿。還有品味警察,她們認為這臺龐大的現代機器,對我們美麗的維多利亞式交誼廳而言,是種入侵,十分突兀。

我對這兩方面均深有同感。我無法想象誰發明出這樣一套咖啡系統,居然產生這么多鋁箔紙和塑料。我也不認為這臺機器與我們的交誼廳很搭。這間休息室目前是劍橋大學最美的。(我有偏見,但其他休息室大多均為男性俱樂部格調,我們的則是“淑女”風,配備了許多精致的“淑女椅子”——不為大塊頭伙計量身定做,這些大塊頭坐上去可能會看起來略顯笨重。)

不過在我看來,這兩種反對意見,似乎都未勝過24小時隨時飲用咖啡的需求。

這些爭論持續了兩年(原文如此)。三月份,我成為高級公共休息室的主席(這是一個備受尊敬的職位,盡心改善同事生活,在她們生病時探望送花,為她們的新書潤色推廣),在餐飲主管和財務主管的大力幫助下,我決定采取一些行動。好消息是,大多數人都同意,我們可以把機器放在高級公共休息室旁邊的連通室,那間房并不像休息室那樣美觀。更棒的是我們找到了一臺略微不同的機器,可以制作“公平貿易”咖啡。

完美的折中。這臺新咖啡機已經妥善地安裝在連通室的櫥柜上了,我們也無須受到內心譴責,因為我們知道自己在幫助第三世界的生產者。

此問題得以解決,可是在我們品嘗了咖啡后,新問題又產生了。

這的確是“公平貿易”,但也是速溶咖啡。這時,另一批品味警察突然冒了出來,她們的觀點聽起來完全合理。她們說想要“好喝”的咖啡,并不是說要速溶咖啡。

那么,你怎么處理這臺新裝好卻沒人想使用的(昂貴)咖啡機呢?呃,首個解決辦法是,在學院里找出另一撥人,她們,支持最初的想法,即使用對環境有害的紛雅咖啡機(生態戰士承認自己被打敗)。

唯一的麻煩就是,紛雅咖啡機超出大約一英寸的位置,放不進去。這意味著要么我們讓維修部調整櫥柜,要么我們用新咖啡機去換財務主管更舊并且稍微窄點的那臺。當然,財務主管——一位坐在小椅子上看上去有點傻的大塊頭家伙——多年來在他的辦公室里,一直裝了一臺不環保的紛雅咖啡機。

這就是學術人士的日常故事。

(在所有人寫信抱怨我們浪費公款等之前……我向你們保證,這只是我們在“業余時間”所做之事。)

2007年9月21日

一位大學教授的生活縮影

我收到了幾封郵件,詢問我們這些大學老師到底有什么工作任務。每每我告訴別人,我的主要工作任務就是每年要上40節課時,通常都會得到這樣的回復,比如“你說的肯定是一周吧?”……而當我解釋說“不,一年”時,他們就會發出難以置信的嚎叫。

實際上,無論每年是否上40堂課,在學期中,我們的工作時間,肯定不止每周7天,每天12小時。我所能做的,就是給你們逐個小時介紹一下,上個星期我度過的一天,一天典型的大學老師生活。這不含抱怨的情緒,因為我確實喜歡這個職業。但是,對于有些誤認為我們生活悠閑的看法,還是需要加以糾正的。

好的,讓我們以上周三為例。

我的工作從早上7點開始,要讀3篇長篇幅的學生論文并給出評論。老實說,如果換個日子,我可能已經在前一天晚上完成這3篇的批改。但周二晚上,我大部分時間都在給一位年輕同事進行模擬面試,回到家時,我讀了我的一位博士生的作品,而這一直忙到大約凌晨1點,我實在是沒辦法批改這3篇論文了。

上午9點我騎車去系里。路程花費了20分鐘,因為我比其他人速度慢一點,但是在路上,我一直在想待會兒的課程。到達時,我應該再稍稍備下課,但是我和一位學院同事開了個會,討論教學計劃。剩余時間則幾乎只夠我在10點上課前,復印一頁額外的分發材料。

10點,我和120名大一生談論了波斯戰爭和東方主義。有多少人讀過愛德華·薩義德(Edward Said)?沒人讀過(但是,這群學生在地圖測試中,做得比上一屆學生好太多,所以我也就沒那么生氣)。

11點,我和那位博士生待了一個小時,前一天晚上讀的便是他的作品。12點,我的一位哲學碩士過來,和我探討關于羅馬自由民的研討會,他將在兩個星期后于其上進行演講。

因此,在我們19世紀歷史項目的周例會上(12:30—2:00),我遲到了,部分是因為我去餐廳買了個三明治,打算邊走邊吃。我們討論了兩篇前達爾文主義文章,關于女性之美,內容十分精彩。但我必須在會議結束前溜出去,這樣才能在2點回到學院,開始兩個小時的面向3名大二本科生的輔導課,內容是關于羅馬宗教,今早第一件事就是讀了他們的論文。

下午4點,我剛好有時間查看郵件,自從我上次查看郵箱到現在,大約收到50封郵件。之后,我得騎車去車站,趕上5:15的火車,去倫敦參加一次女校友活動。在去和回的路上,我仔細閱讀了一篇投到期刊的文章,因為我在這家期刊幫助審校文章,我還讀了一些第二天招聘面試和教師教學委員會的資料。晚上9:52回家,11:30前到家,在處理了積壓的郵件后,我開始閱讀另一位博士生寄來的大部頭作品,但到了凌晨1點,我很快就精疲力竭,于是上床休息了—打算早上7點再工作。

(我差一點就完成了工作。)是的,我承認,那時我喝的酒已經超過一個飲酒單位的量,即超過現在推薦我們中產階級職業女性飲用的酒量。

2007年10月22日

考試公平嗎?

現在是學術休假期間,當我飛往芝加哥大學講課的同時,我們的學生正在為了打磨自己的語言技能,而將巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)和米蘭·昆德拉(Milan Kundera)的材料譯成拉丁語與希臘語。我沒有騙你們。我們那個時代則是翻譯麥考萊(Macaulay)或者,運氣好些的話就是丘吉爾(他的更容易)。但是我想,拉丁語的作用,只是讓奧巴馬聽起來更像麥考萊。

在這里度過夏季學期,腦海中總會有個揮之不去的疑問,我們讓學生考試的目的究竟在哪兒。在考試業已與準確性客觀性綁定的而今,再沒什么比學校的考試事宜更讓人覺得糟糕的了。考試導致的雙重束縛顯而易見。考察的孩子越多,需要的考官就越多。在不發達的過去,只有少數幾個孩子會考高級水平課程考試,于是我們有睿智且經驗豐富的考官來批改學生答卷,批改他們對格萊斯頓(Gladstone)與迪斯雷利(Disraeli)優點對比的看法——我們信任批改結果。

考生越多,就越難找到足夠的考官(酬勞甚微),考官整體的經驗和資歷就越淺(我指的是整體上),于是,我們就更需要密切注意他們是否達到要求。一個完全保險的解決辦法是出選擇題。那樣即便電腦也能準確批改。但如果不是選擇題,那么每個問題就必須要有一套可接受的答案,交到每個考官手里。這樣你甚至可以找實習老師來批改試卷,而他們要做的僅是把考生的答案與標準答案對比匹配。

唯一的問題在于,這樣做會壓制想象力、獨立思考、新奇創新,壓制任何敢于寫出不屬于標準答案的可憐孩子。“不是標準答案”等于“沒分”。在不發達的過去,我們依靠智慧、富有經驗的考官,區分古怪愚蠢的學生與創新聰明的學生。這是項無法保證精準度的工作,有時考官會出錯或者不那么睿智富有經驗,但是我們信任他們。

我們還沒有找出,如何不用機械的辦法進行大規模考試,而機械的辦法最終就等同于降低標準。

相比之下,劍橋學生是幸運的。

我們都承認,考試并不能測試所有能力,而且我懷疑,考試成功需要某種男權因素(無論男女)。因此,我們越來越多地使用“其他評估方法”:學術論文或是別的什么論文。但是考試確實測試了一些我們看重的能力。僅就我個人而言,我并不是批判獲取知識、高效記憶、調動所學、回答問題和論辯得當的能力。而且我們的考試在測試這些方面并不差——盡可能如你所愿的公平。

每張試卷都是匿名打分。在過去,不管如何“匿名”,都常常會認出自己所教學生的筆跡。但現在,你很可能從未見過學生的字跡,所以這個問題已經消失了。

每張試卷也都有兩位考官打分——首先獨立打分,然后協商打分。我記得,自己還是個學生時,曾經非常擔心兩位考官在想法上有分歧。新潮的X教授會打低分而哲學教授Y則會打高分?但根據我的經驗,無論X教授還是Y教授都不會根據答案的意識形態色彩來打分,他們需要的是答案在對應的邏輯下足夠好。

考官出現分歧,往往不是因為一名考官以不同方式“閱讀”或“理解”了學生的答案。有時候,老實說,和另一位考官商討時,你會發現你剛剛錯誤地理解了學生的觀點。或者另一位考官認為他或她沒有根據地給了孩子高分。如果兩位考官意見仍然有分歧,試卷完全可以交由外部審查員批改。是的,這是一個費時的過程。

好吧,我可以看到考官之間彼此意見趨同,這或許恰好反映出保守的學術機構對什么是“好答案”有著沉默的、輕率的共謀。但老實說,我真的不太認同這種看法。

如果有學生在讀這篇文章的話,我想對你說:別擔心可能出現差錯這個未知事件了——分數丟失最多的,還是因為沒答出問題。

2008年5月22日

大學教授的郵箱里有什么?

還記得過去用于求職面試的“收件箱”測試嗎?面試者面對一堆工作首日郵箱里可能會收到的信件、便條、任務,對之進行重要性排序!這樣做的目的是,看他們是否會把給老板妻子買周年紀念禮物,安排在與總經理會面之前。我從來不知道正確答案應該是什么……或者說不知道是否有一個正確答案。

我想你們可能好奇現實生活中的大學教授的收件箱究竟什么樣:我指的是電子郵件。加利福尼亞州是一個處理自己電郵的好地方。早上起床時,歐洲來的大部分當天消息就已經在等著你了。

那么,昨天傳來的一堆郵件是什么呢?事實上,郵件不多。臨近圣誕節,學期快到尾聲,學生們不會像平常那樣道歉/找借口(“對不起——我的論文5點就會在您郵箱里了,蘇茜xxxxxx”),也沒有工作周通常出現的行政事務。期中時的郵件量是現在的3倍。

郵箱中的第一封是個好消息……

1.一位朋友的郵件,他剛被任命為羅馬美國學院的主任。我想,這是對過去歲月的肯定。我記得多年前的那次我們都很興奮,因為幾個朋友在那里獲得了獎學金。而現在他們都已經成了出色的主任了……

2.我丈夫發來的家庭便條。大部分內容是說要給我年邁的

老師寄去90歲大壽的生日賀卡。

3.迪圖公司。

4.迪圖公司—還有蔬菜訂單回復。

5.英國廣播公司國際頻道的采訪信息,采訪我對“谷歌地球·古羅馬”的看法,并向我確認采訪的時間和地點。

6.奧多文學節發來的信息,希望我能給他們欄目發張照片,展示迷人的大學教授風采。

7.我丈夫發給加拿大同事的郵件副本,我們倆春天都會去加拿大做幾次講座。

8.編輯和博友發來的信息。我給他們發了一篇很長的評論稿件,但是我自己對評論稿不是很滿意。他們也認為文字需要再加潤色。(該死—你總是抱有一絲希望,希望別人會覺得它很精彩,即使你自己都不這么想。)這件事情的問題在于我太熟悉這個主題了,所以我過于挑剔了。又看了一遍,我決定從我放在結尾的軼事開始寫起(不總是這樣嗎?)……這就是今天下午在機場的工作。

9.博友附上的便條,回應我近來節食健康的減肥生活。實際上,重新寫那篇評論稿件很可能會考驗我的決心。

10.來自德國博客讀者的消息,讀者很好奇,想詢問拉丁愛

情故事。我總是很高興收到這類郵件—只要這些不是很容易在谷歌上搜索到答案的問題就行。所以我立即回復了郵件。

11.朋友的郵件,關于最近的博客。他說:“又惹麻煩了。”

12.另一所英國大學的學生問我,我是否認同羅馬的制度很大程度上得益于伊特魯里亞人。這個問題我在曾經的文字中已經提過,所以我拒絕回復。

13.確認加拿大行程安排。

14.發給劍橋大學萊弗爾梅項目成員的信息副本,我是該項目的成員。他們要外出去大英博物館,不太確定從劍橋開出的7:45次火車,能否讓他們及時趕到博物館。(學者……!)

15.確認之前加拿大行程的確認信息。

16.還是關于火車的事情。

17.一封電子郵件,里面有個PDF文檔鏈接,關于我1月份會議的閱讀材料。

18.我丈夫轉發的信息——反常地抱怨他在皇家藝術研究院的拜占庭展。

19.歐洲研究理事會的圣誕問候。

20.還是關于火車的事情。

21.《國家地理雜志》的信息。我給他們發了一篇博客,介紹2008年的重大發現。但他們不認為奧巴馬是個發現,所以問我是否有別的建議?我迅速搜索了一下,發給他們關于帕拉蒂尼山上的奧古斯都住所的文章。

22.劍橋大學職工管理人員的群發消息,告訴我們“800年校慶”的徽章就在我們信箱中。我不懂徽章有什么用,難道是有人自作聰明,想出個集體行為,讓所有劍橋教師都佩戴徽章

來慶祝大學校慶。不太可能。

23.朋友的留言,說我們不能如期見面了。

24.舊金山廣播電臺的消息,他們想在劍橋安排一場關于龐貝的討論會(是的,我知道很奇怪,因為我人在舊金山)。

25.還是關于火車的事情。

26.迪圖公司。

27.迪圖公司。

28.一篇PDF文檔,是《歷史論述》(HistoricallySpeak-ing)期刊一篇龐貝文章的精美插圖。

29.來自愛爾蘭學生的詢問,他對在劍橋讀古典學博士感興趣。我直接回復了幾個答案。

這時,我又給自己清理郵箱的巨大工程徒添了任務。因為第30號和31號郵件是10號和12號郵件的回復。

有人能告訴我所有這些凸顯了現代電子生活的哪些方面呢?我很想知道。

2008年12月18日

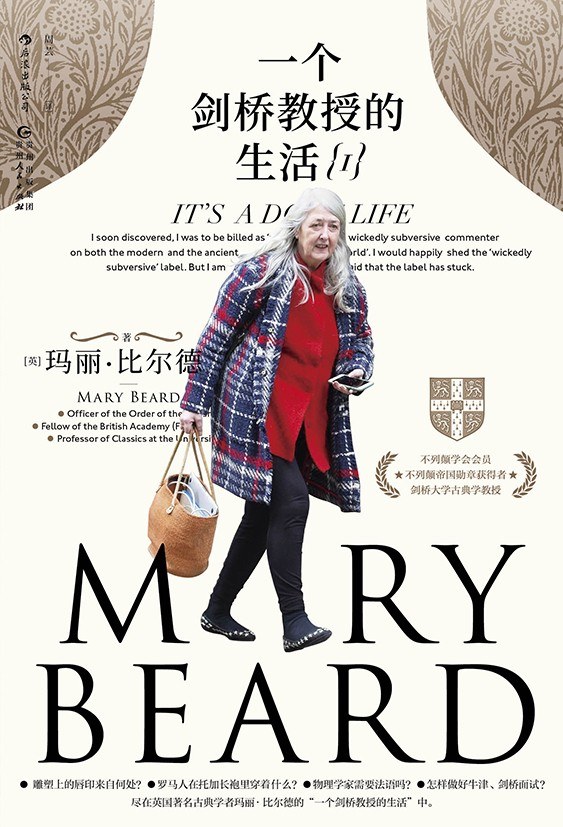

(本文摘自瑪麗·比爾德著《一個劍橋教授的生活1》,周蕓譯,后浪丨貴州人民出版社,2020年9月,澎湃新聞經授權發布。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司