- +1

當我在IDF學術 · 論壇時 我在聽什么?(上)

IDF學術·論壇:

以哲學視角對影像真實進行反思與重建

第四屆西湖國際紀錄片大會

學術論壇(IDForum)動態主視覺

IDF學術(IDForum)是西湖國際紀錄片大會的學術版塊,旨在以寬闊的視野、深度的思考,整合與更新紀錄片領域的理論研究成果,以此來伴隨和支持紀錄片創作中的藝術探索與社會實踐。本屆論壇學術主題為“后真相時代的影像真實”(Reality of Image in the Post-Truth Era),由學術講座、學者論壇和作者論壇三部分構成。

2020年10月16日下午,浙江省廣播電視局與中國美術學院聯合主辦的第四屆西湖國際紀錄片大會(IDF)學術論壇正式開幕。開幕儀式由西湖國際紀錄片大會學術委員會副主任、中國美術學院影視與動畫學院副院長劉智海致開幕辭,IDF學術委員會副主任、中國美術學院影視與動畫藝術學院副教授周佳鸝擔任學術主持。IDF學術論壇聚集了諸多專家學者,同時也吸引了廣大的觀眾熱情參與。

IDF學術(IDForum)是西湖國際紀錄片大會的學術版塊,旨在以寬闊的視野、深度的思考,整合與更新紀錄片領域的理論研究成果,以此來伴隨和支持紀錄片創作中的藝術探索與社會實踐。本屆論壇學術主題為“后真相時代的影像真實”(Reality of Image in the Post-Truth Era),由學術講座、學者論壇和作者論壇三部分構成。

劉副院長在致辭中感謝了各位學者、嘉賓及觀眾蒞臨金秋的中國美術學院,并期待大家敞開心扉,共同真誠、自由地探究大家今天所關注的紀錄片的話題、紀錄片的語言、紀錄片的學術,為紀錄片的學術發展奉獻力量。最后對IDF論壇的順利舉辦表達了美好的祝愿。

中國美術學院影視與動畫學院副院長劉智海

第一場學術講座

華東師范大學哲學系教授,博士生導師姜宇輝,為大家帶來了IDF論壇的第一場學術講座,主題為:假若媒介永生——在何種意義上存在著一種“生態電影”。姜宇輝教授以生動的語言,深度的思考,互動式交流,呈現了IDF論壇的學術高度與深度,同時正式開啟了IDF論壇為期四天的思想激蕩。

IDF論壇的第一場講座,緊扣“后真相時代的影像真實”這一大主題,不僅進行了媒介的探討,還有對藝術的思考,同時將中國傳統思想與西方新思想進行呼應關聯。從人跟數字媒介、數字天國之間的博弈,浮士德式的交易作為一個引子,引出媒介在人類歷史上的三種維度:框架、流動、聚合。再由此引出對于影像的思考,即“生態電影(Ecocinema)”這個專有名詞在“物“與”觀“之間的探索,從而最終引導我們思考怎樣在當今這個時代去思考“生”、“人類存在”等概念。疫情之中,每個人都應該思考一下,萬物自然與人生死之間的關系。

“怎樣從物這個角度,從媒介的聚合里跳出來,首先我們應該區分環保電影與生態電影。無論從制作手法還是創作理念,以及背后對待媒介的基本態度,對待世界的態度,兩者是非常不一樣的。生態電影(Ecocinema),強調回歸媒介的能量流這個物質基礎,將重心置于喚醒意識和激發行動。”

“不要用永生的東西,麻醉我們今天的生命,我們必須認識到我們是可朽的。不要用媒介的東西,麻痹我們自己有一個數碼的天堂。我更強調回到人本身的體驗,不僅僅談論物的衰亡和世界的客觀,生態電影對大家的啟示也在這里。在人類的真相中有更大的真相。”

姜宇輝教授的總結,激蕩了會場所有人的思想,一場基于學術的觀眾互動交流由此拉開序幕。現場觀眾積極互動,很多人向主講人提問,大家都熱情參與到IDF論壇學術講座中。

Q:“當今各種媒介融合與強調觀眾參與感,不斷突破電影的單向交流,是否意味著電影在某種程度上的自我消亡?”

A:第一,今天的電影跟以往的電影是不一樣的,以往的電影在影院里或在家庭影院觀看,是連續的過程,從頭看到尾。從這個角度來說,遙控器發明的時候,是電影的死亡,因為你可以改變電影的線性運動,可以隨便播放或暫停。當今電影變成網絡方式傳播,互動性極強。有一批學者認為游戲取代電影,就像電影取代之前的繪畫、戲劇,這不是說以前的媒介形式死掉,而是綜合的形式把各種各樣的媒介形式包含在一起,這種觀點認為電影要進化成游戲階段。

第二,還有另外有一批學者認為電影必須抗拒這樣的命運,真正的電影應該是有線性的敘事,這樣觀眾才可以經歷生命的歷程,在里面有反思。導演給你啟示,你通過這個故事想想世界,想人生,這里有很多藝術手法貫穿在一起。如果這個電影交在你手里可以隨意擺弄,可以暫停倒放,有一些學者認為這不是電影,這就是電影的死亡。

正反的兩個觀點,一個認為電影的游戲化,游戲的電影化,是電影發展下一個階段;還有一個觀點認為電影必須抗拒這樣的命運,必須守住自己的底限——線性的敘事。我自己是傾向電影的游戲化這一方觀點的。

Q:從這個意義上繼續深入,有另外一個追問,今天的電影可以在家里看,電影院存在的意義是什么?

A:今天在電影院里面看電影的形態和方式,也跟以前不一樣。觀眾看屏幕上的影像時,同時也會刷手機,也不是認真在看,電影被周圍數碼技術生活滲透。以前看《天堂電影院》,那個小孩叫多多,他走進電影院是神圣的感覺,會覺得那是天堂。今天有幾個人走進電影院有這種感覺?現在的人們沒有對電影的迷戀,坐在電影院里達到巔峰的體驗已經沒有了。

Q:電影從歐洲誕生到現在作為文化屬性在不斷消解?

A:迷影文化已經消解了,因為桑塔格提出對迷影的哀悼,實際上那篇文章就叫做《電影百年回眸》,就是過了100年之后再看一下,發現今天就沒有人再迷了,也不可能迷,這是一個問題。

Q:您怎么評價《帝國大廈》這部電影?

A:我們今天研究帝國大廈是放到靜止電影類。有兩種考慮,第一(觀點)認為這僅僅是一種手法,以前電影一定要連續運動,有高速運動,有剪輯。但還有一些人認為靜止電影實際上關注的不是“物”,是關注人的意識狀態。《帝國大廈》不是讓你看清楚這個帝國大廈有多高,他想讓你轉化自己的意識狀態。通過一個對象,通過像的運動達到一種頓悟,達到意識流的階段,指的是心,不是物,當然這個可能有人會從“物”的角度分析,但我看過《帝國大廈》這部影片,我個人覺得其實“物”的成分不是很突出。

A:那時候沒有OOO,哪怕這個景象是不動的,但仍然感受到觀看者的在場很強烈。

Q:這個創作跟之前的創作很不一樣,這是完全抹除掉人處理的方式?

A :對,但是可不可以說跟他的波幅也是有一些相似,比如波幅處理的是什么,原型與復制之間的關系。在機械復制時代沒有原型,復制可以“殺死”原型,就是所有的復制品不斷延伸。那導演拍攝《帝國大廈》時可能也有這樣的想法?你認為帝國大廈只有一個嗎?他每一秒都在那里,那個鏡頭一直在那里對著他,一和多,原型與影像流動之間時間和空間靜止跟運動之間的關系,是很重要的。

Q:紀錄片作為一種媒介,跟人的關系是什么?

A:今天紀錄片跟人的關系都有。《舌尖上的中國》系列紀錄片屬于 “框架“,會告訴你中國的食物是這樣。第二種“能量”,就是流動,不是人在拍,是物傳過來的。電影并不僅僅是影像,是傳遞世界的能量。第三種OOO,現在沒有找到很好的OOO的例子,我覺得真的像Bozak一樣, OOO是不是對電影本體的消解?你不要再拍電影,不要按照電影的方式拍電影可能就是OOO。

主持人:可能在紀錄片領域有這樣一種可能性。

A:藝術家能做什么我們是不知道的,我們只是做一些評論。新的東西是不可預測的,所以還是期待紀錄片導演未來會有一些自己的不一樣的創造。

A:對,很多人都會提這個問題,我想了好久。當時我想到兩個,第一個是媒介的第二種方式。你剛才說的人和物的關系是框架里面,人和物的關系是中介化,通過各種各樣媒介也好、感知也好,通過這個物,通過當中的屏幕,我們跟物連接在一起,用這種方式來說,永遠跳脫不出中間的屏幕,你有各種各樣的框架,你不用鏡頭可以看到“物”嗎,但有沒有一種方式可以逆轉?第一種方式是從框架到能量,你不是隔著屏幕,你確實感覺到外面不知道是什么,但有power,“物”有力量,“物”不是靜止,等著你征服他。感知的背后是power,我寫過這篇文章,但我認為這不是好路,但是一個好的解決方式。

還有一種方式是一種概念,叫做可逆性,強調人跟世界之間是可逆,我在觸摸“物”的時候“物”也在觸摸我,這兩個是同時的,是互逆的,這就是一個逆轉。我覺得你先在“人”跟“物”的關系中逆轉出來。觸摸如果是一個交互可以轉化就說明物本身可以獨立存在,原來是人摸物但也可以物摸你。這是另外一種。

其他我不是很贊同。我認為今天回到“物”的問題不重要,重要的是人的體驗問題。我今天不是從這條線上去想。所以我覺得這個問題可以留給OOO,我覺得這兩種方式是最好的,很難有比這更好的方式。今天我們看OOO好久沒有人談了,它就是一條死路。

主持人:可能你特別豐沛,所以特別容易投射。

A:我是以我觀物,所以我只能回到更強烈的像體驗,傷痛,我是覺得我可能太投射了。

Q:根據物質主義理論,剛才提到物質有能動性,你觸摸它,它會有反映,這個意義上物質有能動,這個意義上“人”是否也變成“物”的一種,所以物物的可能性?

A:是的,后來有一本書《萬物的民主》,作為生命的形態我們都是萬物的一種我們是平等的。

Q:物質主義強調人和其他物是平等的,我們都是物,我覺得OOO是否可以從這個角度理解,不是完全無人的狀態,因為人本身也是一種物。

A:但你怎么達到這個平等,原來人文主義的東西需要去掉,情感、文化、欲望等等要淡化,所以它是個階段,無我是個階段,最后達到物的均齊,我是否跟之前“以我觀物”是同樣的,可能是不一樣,意識的形態和面對世界的態度立場都發生了轉化,可能是一種新我,不一樣。

Q:我不一定非常贊同“生態電影”更多存在于紀錄片里,它在故事片、劇情片也是存在。剛才您談到Riverglass,討論這部電影,他可能更多是從形式角度講,生態電影的一個觀點。是不是所有電影可以從生態電影角度解讀,生態電影不是類型而是一種角度?

A:您這個觀點我很認同。

主持人:但實際上長鏡頭是最花錢的,工業的消耗上最大,所以這很悖論。

A:但它給你的意識狀態造成是最接近“物”的狀態,這是“物”的結構,沒有什么其他的。

A:在德勒茲那里沉浸不是很重要的問題,因為他講的是影像本體論,沒有講人的主觀意識狀態,這是他最大的問題。他應該講影像怎么跟我們的腦子連在一起,德羅茲后面只講到一點點,所以沉浸我覺得不是很重要。但你剛才講的間斷很重要,我覺得間斷首先是“物”的階段。其次,這個間斷還可以造成你的意識狀態或者體驗狀態的一種階段,它是融合在一起。然后最終階段我覺得像“中陰”,是生死之間的間斷。因為它是一個斷裂。

主持人:這也是你這篇文章最終停留未來的一個。

A:我開篇講的進化就兩種觀點,一種認為數字是連續的,是我們人類意識下一個階段;還有一種認為數字是深淵,是隔開我們人類的今天和明天,是斷下去的。那我(的觀點)是更接近第二種,所以不能叫做中間,我覺得應該叫做深淵,人類如果跨不過去,這就死亡了,我覺得它有一種臨終關懷的意味。

最后,學術主持人周佳鸝副教授總結到:沒有人是一座孤島,讓我們用哲學連接彼此的靈魂。哲學的意義就是帶給我們思想某種程度的激蕩,讓我們在有困惑或不解時,意識到有很多人有和我們一樣的困惑,但跟我們不一樣的是,他們已經給出了回應。這一點在后真相時代,在2020年這樣一個特殊的社會情景當中,對每個人都尤為珍貴。

2020年10月17日,第四屆西湖國際紀錄片大會學術論壇(IDForum)開幕第二天,第一場圓桌學者論壇和第二場學術講座于中國美術學院南山校區南苑大會議室順利舉行。從來自哲學或思想史的視角對真相或真實等概念作出批判性的反思或形而上的重建。

- 圓桌一:學者論壇 -

何謂真相?何謂真實?

“何謂真相?何謂真實?(What is Truth? What is Reality?)”是本場圓桌學者論壇的主題,也是嘉賓們思想碰撞與交流的重點。當向這個學術主題追問時,能夠呈現出何種學術的智慧火花呢?

IDForum特邀清華大學人文學院教授、博士生導師汪民安擔任本場論壇的學術主持,上海華東師范大學傳播學院教授聶欣如、復旦大學哲學博士曹偉嘉聯袂擔任本場論壇的學術評議。

南開大學哲學院副教授安靖、復旦大學哲學學院教師張寅、以及復旦大學哲學學院副教授王球三位學者作為發言嘉賓,以嚴謹的學術態度,幽默的語言風格,為大家展開了一場關于“真相”與“真實”的探討與交流分享。

學者【安靖】

法國圖盧茲第二大學哲學博士,南開大學哲學院副教授,

研究領域為形而上學史和當代德法自然哲學

安靖副教授表示:“我試圖證明:由于Wiltsche誤解了極古性論證對于相關主義(corrélationisme)的反駁的核心是什么,所以他給出的反事實假設完全不能像他所設想的那樣推翻極古性論證。就此而言,極古性論證是可以得到辯護的。” 安靖副教授在論壇中對梅亞蘇的論證進行重構,并希望通過這一論證重構,使我們更加深入地理解梅亞蘇式思辨哲學的核心所在。

學者【張寅】

復旦大學哲學學院教師,主要學術興趣為斯賓諾莎、

康德、黑格爾、馬克思和當代激進思想。

張寅老師最終總結到:“我認為巴迪烏的描述,意味著他所界定的理念不是某種對未來美好社會的設想,而是更加實在的立足于我們從過去到現在,立足于現實當中發生的種種事實。要驅除超越的歷史法則,驅除終極歷史目標,我們不需要這些東西就可以正確地認識歷史。”

學者【王球】

浙江大學哲學博士,復旦大學哲學學院副教授。

研究專長為心智哲學、認知科學哲學、形而上學與認識論。

圍繞“影像真實、紀錄?、預測加?、知覺系統”等關鍵詞,通過“影像真實”的規范性問題需要?種?然化理解、?智的?作模式:預測加?進路、紀錄?“影像真實”規范性問題的求解三大框架內容,王球副教授展開了自己的論述。尤其是對“影像真實”與?然知覺系統“的探討,贏得了大家熱烈的掌聲。

學術評議

上海華東師范大學傳播學院教授聶欣如:

安靖老師的發言,辯證實在將我們推到“極古“的境地去思考這個問題,對我個人來說是一個非常新鮮的體驗。張寅老師的發言將我們拉到了歷史上,任何一個歷史都會牽涉到政治、文化、經濟、龐大的背景,在這個背景下的歷史真實性怎樣來呈現,這是一個非常復雜的哲學問題。王球老師說的紀錄片幾個基本要素就是我們有關紀錄片的定義,但關于紀錄片的非虛構,關于紀錄片的紀實,王老師說的是真實感,這個問題十多年來一直是辯論的焦點,一直都在紀錄片的理論界有很多的爭論。王老師能從科學哲學的角度來論證這個問題,我有一種感覺,當哲學進入到紀錄片理論中時,有很多過去扯不清說不清的問題開始逐漸清晰化,這是我個人的感受。

復旦大學哲學博士曹偉嘉:

我回到哪個層面做評議呢?這個層面對我來說也很重要,那就是風格問題。我作為一個哲學背景的人,我體會到的是每一位老師自己的講述風格。在講述風格當中,就有我們通常講的藝術作品或紀錄片時所涉及到的某種作者聲音和語態,包括他的節奏、速度,以及在當中選擇強調什么,重復什么,選擇從怎樣的點運動到另一個點,我個人認為這一點是非常重要的一種示范性。我感激每一位嘉賓老師,都示范了哲學話語的建構與表述風格,而這個風格以肉身的方式呈現給我們,是一種非常完整的方式。

第一場圓桌學者論壇總結

周佳鸝副教授

我們今天有機會目睹了哲學系老師的思考方式與思考深度,而我認為這種思考的方式與深度并不是直接對應于藝術創作的,不是一一對應關系,卻能給我們的藝術創作帶來一個更抽象、宏大、宏觀的可能性的啟示,這也是我們今天IDF舉辦一場哲學場圓桌的意義,包括今天晚上的講座和昨天晚上的講座,都試圖去拓寬人文學科,包括電影學領域研究的一種視域。

各位嘉賓的表述有一種風格,各自體現出了一種語言風格,也將這種風格帶到了他們的研究領域當中,或是與他們的領域的多維度有一種呼應的關系。我們今天三位老師分別從法國當代哲學,馬克思主義哲學和科學哲學三種,在哲學這一寬泛詞當中完全不同的幾個領域去出發的,這不僅是學科與學科間的碰撞,他們自己學科內部的領域也在進行碰撞。所以,我們這是一種思想的碰撞,同時也是一種風格的碰撞。

- 學術講座二 尼采與虛無主義 -

主講人:汪民安

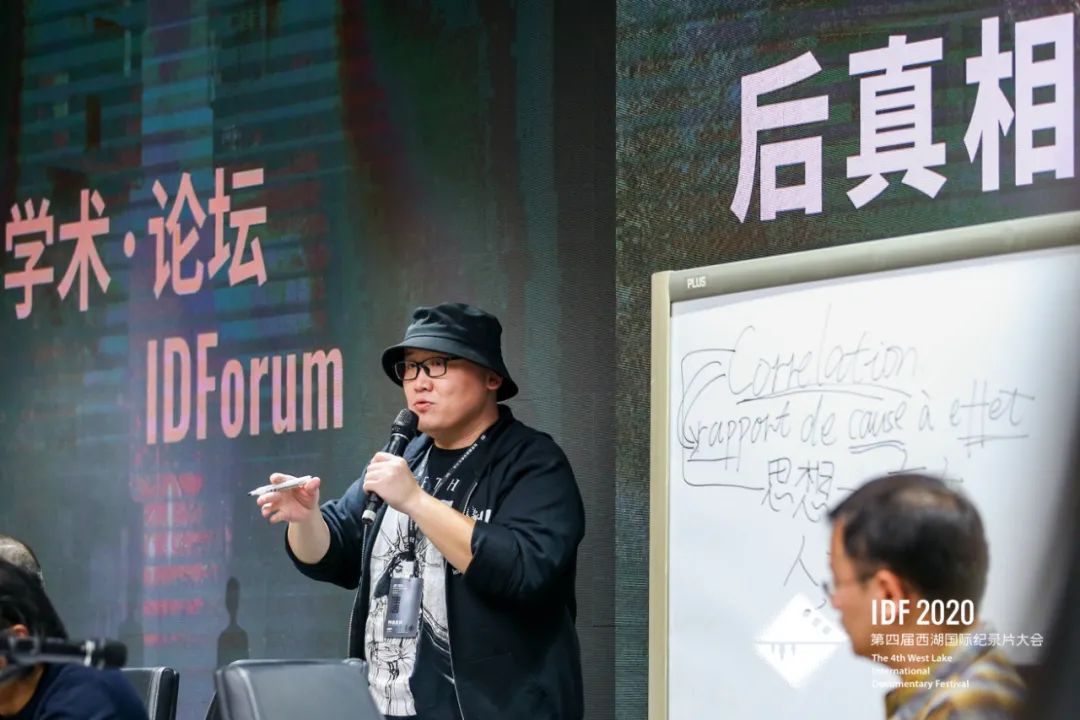

汪民安教授主講了關于題為《尼采與虛無主義》的精彩的學術講座,這也是IDF論壇開幕后的第二場學術講座。該場講座由學者、策展人、中國美院跨媒體藝術學院研究員、IDF“D20評優單元”評審委員會委員董冰峰任學術主持。

研究員董冰峰(圖左)

汪民安教授從尼采最廣為人知的格言“上帝死了”引入,開啟了與觀眾的思想交流。從尼采所處的19世紀背景下,具體分析了尼采所講的“上帝死了”的真正涵義,是要宣布擺脫傳統西方哲學對于第一起源的執著的探求,尼采“上帝之死”是最核心的,說的是西方哲學傳統之死。

汪民安教授繼而對尼采的“永恒輪回“進行了精彩闡述與分析,指出尼采用此觀念來批判基督教的教義與思想,同時也批判基督教之后的十八、十九世紀的啟蒙思想,尼采強調”此刻“在輪回中的重要性。汪民安教授認為虛無主義分為兩種,積極的虛無主義和消極的虛無主義。尼采試圖用前者來克服后者。這是尼采所從事的道德譜系工作的重要環節,他的永恒輪回和超人思想也是在這個背景下得以提出和思考的。

原標題:《當我在IDF學術 · 論壇時 我在聽什么?(上)》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司