- +1

【對話】楊福泉:一位納西族人類學者的學術(shù)心史(上)

本文摘編自《我們這一代——滇云人類學者訪談集萃》,因篇幅原因略有刪節(jié),小標題為編者所加。

楊福泉,納西族、云南省社會科學院二級研究員,民族史博士,云南大學民族學博士生導師、中國民族學學會副會長、中國西南民族學會副會長、云南納西學研究會會長。入選“中國百千萬人才工程”國家級人選、獲國務院特殊津貼專家、國家哲學社會科學基金學科評審組專家,出版有《東巴教通論》《納西族與藏族歷史關(guān)系研究》《灶神研究》等33 部個人專著;主持過5項國家哲學社會科學基金項目,曾應邀到德國、美國、英國、法國、瑞典、瑞士、加拿大、意大利、日本、埃及等國講學訪問。

采訪者:徐杰舜,廣西民族大學教授。

《東巴教通論》

徐杰舜: 您今年出版的專著《東巴教通論》應該說是目前研究東巴教最權(quán)威著作了吧?

楊福泉: 我確實花了很多年的功夫來寫《東巴教通論》,可以說是迄今比較系統(tǒng)地論述東巴教的一本書吧。它在2004年獲得國家社科基金項目立項,2009年結(jié)項時獲得了優(yōu)秀等級。2012年入選“國家哲學社會科學成果文庫”,由中華書局出版;2013年被評為云南省第17屆哲學社會科學優(yōu)秀成果(著作)一等獎。

徐杰舜: 這是您的最高成就,或者是代表作?

楊福泉: 從研究東巴教方面來說,應該說是我的重要代表作。此外還有一本專題研究東巴教一個神祇和納西傳統(tǒng)生死觀的《生命神與生命觀》,這是一本聚焦在東巴教生命神“素”的微觀研究專著,辨析過去常常被翻譯成家神的“素”這個神祇,這本專著的主要觀點寫進了一篇論文《生命神“素”及其祭儀》(The Ssu Life Gods and their Cults),選入了德國著名人類學家奧皮茨(Michael Oppitz)和瑞士人類學家伊麗莎白·許小麗(Elisabeth Hsu)主編的國際納西學名著《納西摩梭民族志》(Naxiand Moso Ethnography)一書中。另外我有一本下功夫比較大的民族史研究的專著,書名是《納西族與藏族歷史關(guān)系研究》,這是在我的博士論文的基礎上寫成的。這本書在2009年入選《中國人類學民族學百年重要著作提要》,2011年入選了“當代云南社會科學百人百部優(yōu)秀學術(shù)著作叢書”,此書獲云南省第十屆哲學社會科學優(yōu)秀成果二等獎,這本書迄今已經(jīng)有3種版本。

徐杰舜:《東巴教通論》何時出版的呢?

楊福泉: 這是中華書局2012年出版的。2011年全國入選“國家哲學社會科學成果文庫”有兩本宗教學的。一本是中國社會科學院宗教所邱永輝研究員的《印度教概論》。還有就是這一本。

徐杰舜: 它印數(shù)也標上去了,1500冊。

楊福泉: 全書68萬字。中華書局還允許我插了200張左右圖,其中有很多是在田野調(diào)查中所拍攝的珍貴照片,有很多也是老照片了。雖然出版社處理為黑白的,但我覺得也很好。因為圖和文字可以有個對應,不少圖都是珍貴的資料,很多人、事和場景都變遷了,這些圖片成了歷史的定格。我現(xiàn)在回顧一下,自從20世紀80年代做學問進行田野調(diào)查以來,照相機一直不離身,現(xiàn)在看來這真是太重要了。

徐杰舜: 人類學重要的工具就是照相機。

楊福泉: 20世紀80年代以來到現(xiàn)在,我去過的很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)里的老人已經(jīng)不在了,包括東巴和普通百姓,有很多場景也已經(jīng)變化了,包括麗江古城20世紀八九十年代的很多場面,我都已經(jīng)拍了照,不僅用筆,還用圖像記錄了變遷,比較慶幸。

徐杰舜: 現(xiàn)在倒回去講,我們先講講《東巴教通論》這本書,講講這本書的觀點和創(chuàng)新的價值。

楊福泉: 東巴教的研究,以前國內(nèi)的很多研究僅僅局限于納西族,因為東巴教是納西族的原始宗教(或稱納西族的原生性宗教、民間宗教)。我的這本書突破了這一點,過去國內(nèi)不少學者研究東巴教常常有囿限在納西族本身的歷史文化、社會和宗教來進行研究的狹窄之弊,廣泛地將東巴教和與其有密切關(guān)系的藏族本教、羌族原始宗教等做了深入的比較研究,還與藏傳佛教、道教等也做了比較研究; 對橫斷山區(qū)域即“藏彝走廊”地區(qū)納西族、納族群以及藏族、羌族等民族的原始宗教現(xiàn)象進行了較為深入的比較研究。全國哲學社會科學規(guī)劃辦公室網(wǎng)站對《東巴教通論》做了這樣的簡要評價:本書將東巴教和藏族本教、羌族原始宗教及藏傳佛教、道教等做了比較研究,有意識地將東巴教置于社會經(jīng)濟文化的動態(tài)發(fā)展中進行考察,剖析了東巴教對納西族社會、民俗等的影響以及二者互動的關(guān)系。本書首次較全面地論述了納西族東巴教的內(nèi)容,對今后東巴教及其與納西族歷史社會、東巴教與本教、納西族原始宗教與藏緬語族諸族群之間的關(guān)系,以及納西族文化的多元性等方面的深入研究,將起到重要的奠基性作用;豐富了宗教學特別是中國少數(shù)民族宗教研究,對學術(shù)界展示了中國少數(shù)民族傳統(tǒng)宗教的多樣性和復雜性,對于準確解讀東巴文化及其當代變遷,對于東巴文化在民間的傳承、保護和開發(fā)等,都有著十分重要的意義。

在聯(lián)邦德國山村Hattgenstain隱居治學。(1983年)

徐杰舜: 您懂藏文嗎?

楊福泉: 我不懂,所以我就想方設法收集國外和國內(nèi)翻譯過來的藏文資料。研究東巴教,如果藏文好一些,那就更有利。我的這本書里有一章是專門研究敦煌古文獻中的吐蕃文獻與東巴教的關(guān)系,這也是一個彌補空白的創(chuàng)新。我在閱讀國內(nèi)外敦煌學研究成果的過程中意外地發(fā)現(xiàn)敦煌文獻中的吐蕃文書中有關(guān)于野馬、馬和牦牛等的傳說中與東巴文獻的驚人相似,于是進行了深入的研究,2006年在《民族研究》上發(fā)表了我的研究成果《敦煌吐蕃文書〈馬匹儀軌作用的起源〉與東巴經(jīng)〈獻冥馬〉的比較研究》。這篇文章有很多反響,敦煌學界將它列為敦煌學研究中的一個新發(fā)現(xiàn)。一些敦煌學述評的文章都講到了我的這個研究成果,我在此文基礎上在《東巴教通論》一書中專章進行了論述,這也是突破以往研究東巴教局限在納西族本身的一個案例吧。

徐杰舜: 您剛才講的確實是個創(chuàng)新點。

楊福泉: 它拓寬了研究敦煌學的視野,過去,很少有學者會想到敦煌學與云南有什么聯(lián)系。

徐杰舜: 一個西北,一個西南。

楊福泉: 我在《東巴教通論》中廣泛地將東巴教和與其有密切關(guān)系的藏族本教、羌族原始宗教等做了深入的比較研究,還與藏傳佛教、道教等也做了比較研究; 對橫斷山區(qū)域即“藏彝走廊”地區(qū)納西族、納族群以及藏族、羌族等民族的原生性宗教(原始宗教) 現(xiàn)象進行了較為深入的比較研究。記得意大利學者、藏學權(quán)威圖奇教授在20世紀60年代在評論有“西方納西學之父”聲譽的洛克(Rock J.F.)的納西學研究時,就提到一個觀點,佛教傳入西藏后,天長日久,藏族古代的本教逐漸地完全融到了佛教中,已經(jīng)很難見到古本教在佛教傳入前的原初面貌,現(xiàn)在可以在納西族的東巴教中解開好多古本教之謎。

我在《東巴教通論》中專章對本教與東巴教進行了細致的比較研究,將唐代吐蕃本教對東巴教的影響進行了論析。并花很大的篇幅對“東巴”與“本補”(本教巫師的自稱本波) 這兩個納西宗教祭司的稱謂從語源、宗教等多角度地進行了尋根究底的考釋。

這本書對東巴教中所反映的本土和外來神祇系列也進行了初步的梳理,對本土神祇譜系進行了深入的考證和梳理。為進一步深入研究東巴教龐大復雜的神祇信仰和神靈體系進行了開拓性的工作。

我在書中還研究了東巴教獨特的生命神“素”以及“威靈”和“威力”(“汁”)觀念和“加威靈(力)”儀式。東巴教的“威力”(“汁”) 類似于巫力,其內(nèi)涵復雜和豐富,既包括天地、山川河流、日月星辰、木石、老虎、牦牛、白鶴、雄鷹等自然物、動物的神秘力量,也包括各種神祇、精靈、祖靈、酋長、頭目、巫師、祭司等的威力,還包括厲害的敵手、對手以及各種鬼怪的威力。

總之,這本書的好多篇章都體現(xiàn)了我一貫身體力行的“微觀實證,小題大做”的治學理念和方法,比如其中有很多對具體宗教語詞的考釋,有對某個概念、某個神祇的考證。

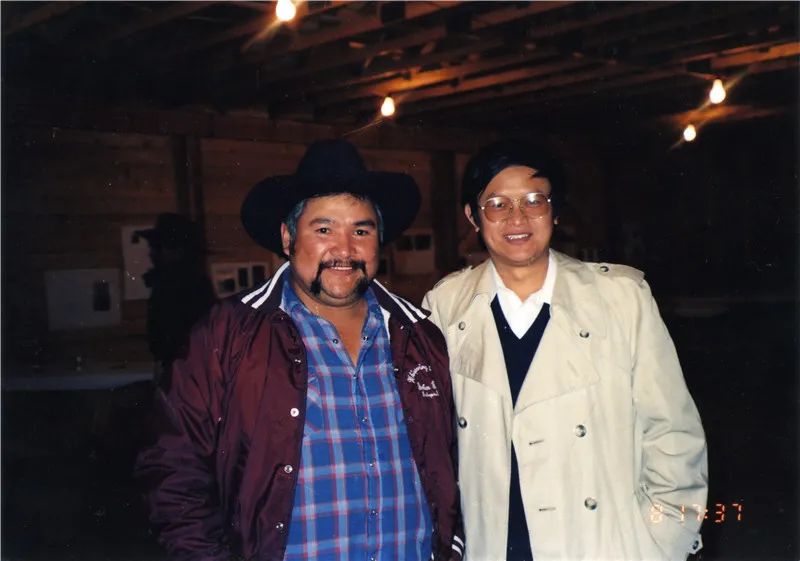

在加拿大印第安部落調(diào)研時與印第安酋長合影。(1992年)

徐杰舜: 研究東巴教本身就是有價值的。東巴教在中國少數(shù)民族宗教中非常有特點,是“活”的,又是旅游熱點,知名度也高。您剛才講的創(chuàng)新點也確確實實是創(chuàng)新點。我覺得這一點非常重要:就是藏傳佛教融合了本教的一些東西,但它現(xiàn)在的面貌我們看不清楚。只能在納西族的東巴教里去找它的原型。這對了解西藏藏傳佛教的形成、內(nèi)涵、底蘊一定有非常大的幫助。

楊福泉: 我在書中也用專章對東巴教中長達10多米的巨幅布畫“神路圖”進行了研究,考證了其中一些屬于古本教和藏傳佛教,乃至婆羅門教的觀念和內(nèi)容,并分析了東巴祭司在喪葬儀式中用“神路圖”中受外來宗教影響的觀念對亡靈進行越過“鬼地”而超度到人界和神界的宗教法事,同時又根據(jù)納西人傳統(tǒng)的死后靈界觀,把亡靈送到“祖先之地”這種二元并存的宗教觀念。

《神路圖》中有一幅圖,上面畫著長著33個頭的一頭大象,這是怎么來的?后來,我看到洛克等人的考釋,認為這是來自婆羅門教的觀念和內(nèi)容。與雷電神因陀羅有關(guān),大象的每個頭象征因陀羅的一個宮殿。但是婆羅門教的這些內(nèi)容怎么會出現(xiàn)在東巴教的神路圖里,迄今還沒有研究清楚,據(jù)洛克考證,藏族和蒙古族的繪畫中都沒有發(fā)現(xiàn)這個內(nèi)容,而洛克在緬甸則發(fā)現(xiàn)了相類似的圖。所以,東巴教實際上給大家提示了很多還需要解開的文化之謎。在藏彝走廊(或藏緬語族走廊) 里,這種多種文化相互滲透和影響的現(xiàn)象是比較普遍的。

中華民族“多元一體”格局

徐杰舜: 宗教的文化、經(jīng)書,不是一兩天形成的,需要長期的積累。所以我覺得,您所做研究的價值不僅僅是您講的這兩點,表層的。從我的理解,您的《東巴教通論》的研究,更重要的是說明,中華民族多元一體的格局當中,還有另外一個層面,就是從多元走向一體過程當中互動、交流、吸收、融合。東巴教和本教的關(guān)系是一個非常典型的例子。本教本來是藏族的原始宗教,怎么會和納西族的關(guān)系這么密切。

楊福泉: 在唐代,吐蕃派駐各地的軍隊里就有本教師,它把本教的文化也傳播到了西南在吐蕃的勢力范圍。后來有的吐蕃贊普接受了佛教,就下命令,本教徒如果還要在藏區(qū)立足,就得皈依佛教。不然就必須離開這個地方。所以很多本教徒不想放棄信仰,就用馬馱著經(jīng)典逃到滇川毗鄰地區(qū)麗江等地,然后把本教和本地少數(shù)民族的宗教糅合起來,形成了東巴教這個很獨特的宗教形態(tài)。后來又融進了一些藏傳佛教、道教等的內(nèi)容。我在《東巴教通論》中也論述了唐代吐蕃本教對納西人的影響主要是后期雍仲本教,而東巴教還與普遍流行在古羌人分布區(qū)域的古代本教有著更為古老的同源異流關(guān)系,從本教和東巴教的神話傳說看,東巴教中的居那什羅神山和美利達吉神湖崇拜與本教的崗仁波切神山和瑪旁雍錯神湖崇拜有密切的關(guān)系。

《東巴教通論》中也用專章論述了納西人對東巴教認同的歷史變遷,比如說到東巴教原來是納西全民認同和信仰的宗教,隨著明清時期漢文化的傳入,東巴教的認同也隨著納西社會階層的分化而發(fā)生變遷,比如說,過去麗江城區(qū)接受了漢學教育的不少讀書人是瞧不起東巴教的,把東巴象形文字也譏笑為“牛頭馬面”。清末麗江有個著名東巴曾經(jīng)考上了秀才,可有些自視甚高的納西讀書人(讀漢學的) 竟然去縣衙門里去抗議,說這個只會畫牛頭馬面的人都要和我們?yōu)槲椋@成何體統(tǒng)。這實際反映出一種接受外來文化后反過來瞧不起本族文化的認同變遷。而隨著20世紀80年代以來國際上的東巴文化研究熱的興起,特別是東巴經(jīng)典被列入聯(lián)合國教科文組織的“世界記憶名錄”以后,城里的市民對東巴文化的認同也逐漸改變了,春節(jié)貼東巴文對聯(lián)的日益增多,堂屋客廳掛上東巴文書法字幅的也多了起來,東巴文字又成了一種時尚文化。

20世紀40年代,中國研究東巴文化的先驅(qū)、后來成為臺北故宮博物院副院長的李霖燦先生受“中央博物院”的委派到麗江去調(diào)研東巴教。他對麗江縣魯?shù)猷l(xiāng)的大東巴和正才說:“你們的文化價值很高,你們寫的東巴文是象形文字,不是牛頭馬面。”飽受文人譏諷的大東巴和正才激動得掉淚了,對他的徒弟們說:“你們聽見沒有,我們這個不是叫牛頭馬面,這是叫象形文字。”

中華人民共和國成立后,東巴文化也經(jīng)歷了很多磨難,最初被視為封建迷信的東西,直到改革開放后,通過國內(nèi)外學術(shù)界正本清源的不斷努力,才獲得了重視。我個人對東巴文化的了解,也是在20世紀70年代末讀大學后才逐漸深入的。

在玉龍縣塔城鄉(xiāng)山區(qū)進行田野調(diào)查的路上。(1991年)

徐杰舜: 每個民族的文化,都有一個從單一走向多元的過程。我覺得您的研究也提供了典型的例證,即中華民族多元一體的格局當中,如何在從多元走向一體過程當中,進行互動、交流、吸收與融合。

楊福泉: 徐老師研究漢文化和漢民族通史。其實麗江就是一個文化在交流和互動中不斷融合、形成文化多元一體格局的典型例子。我土生土長在麗江古城。深切感受到這一點,后來我也研究麗江古城,寫了幾種關(guān)于麗江古城的書和一些論文。麗江古城在1949年以前,在全城2萬多人口中,就有156個姓氏。1949年后又陸續(xù)增加了89個姓氏,差不多有217個姓氏。由此可以看到麗江古城民眾來歷的多樣化。如今相當?shù)氐赖墓懦羌{西人,其中的大多數(shù)原來卻有著漢族的血統(tǒng),他們大多是在明清兩朝來到麗江的漢族移民,后來與當?shù)氐募{西人通婚,久而久之就被同化為納西人。如今他們雖然還會談到自己的先祖最初來自“南京應天府”、江西、福建、安徽等地,但他們在說到這些家庭的歷史時似乎是在講述著一個遙遠的連自己也十分模糊的故事,他們的先祖很早就已經(jīng)認同于納西族。

如果追溯我的第一代祖先,他是明洪武年間一個漢族的移民,他叫楊輝,是個遠近聞名的醫(yī)生。納西族民間普遍流傳著“木土司三留楊神醫(yī)”的故事,中央電視臺還根據(jù)我這個祖先的故事拍攝了一個電視劇《四方街》。我曾寫過一本《古王國的望族后裔》,寫的就是我這個家庭,后來《光明日報》覺得我這個家庭的故事反映了中國歷史上民族融合的真實歷史,還從中選了一部分刊載。

一個民族的形成是一個歷史的過程。我的祖先楊輝相傳是湖南常德府的一個名醫(yī)。后來被木氏土司請到了麗江,家譜上記載他游學到滇。在麗江,他治好了本地包括霍亂等很多疑難病癥,還治好了土司夫人的病。土司就不想放這個人才走,但楊輝想回家,執(zhí)意要走。木土司就想了一個計謀,假裝放他走,贈送給他很多的金銀財寶,在他快要走出麗江的時候,就被木土司所派的一些裝扮成強盜的壯士給搶了,一點不剩。他回去就沒有盤纏了,只好回來見木土司,土司又慷慨地送他禮物,可又如法炮制把他搶了。到第三次,他就覺得和這個地方有緣了,天意不讓走,于是決定順從土司的挽留。木土司就給了他麗江古城大石橋下面的一塊風水寶地,還把一個女兒嫁給他。他就留在了麗江。后來因為他“妙手回春,指到春生”,還被民間奉為藥神。這就是麗江土司廣納人才,從中原引進人才的縮影。所以說麗江古城的納西族的來歷很復雜,我的祖先就是麗江古城最早的外來移民之一。后來他和納西族一直通婚,就繁衍出一個很大的楊氏家族。這個家族在麗江一直從事的都是治病救人和教育的行業(yè),如開設私塾教書。

從我這個家庭的故事中可以看出,以土司為代表的納西民族非常開放,把各個民族的好東西都學過來。麗江古城的很多房子結(jié)構(gòu)是中原漢式的,我國著名建筑學家劉敦禎認為麗江古城近郊的民居保留了“唐宋古風”。但納西人在學習漢族建筑的同時,并不一味照搬,而是把本民族依山就勢、隨其自然,追求庭院寬敞向陽等傳統(tǒng)融進了建城和營造住宅的理念中。你看,現(xiàn)在宣科先生領頭的大研古樂隊所演奏的洞經(jīng)音樂(過去還有皇經(jīng)音樂),都是從漢族地區(qū)傳來的。有的音樂史家還認為其中保留了一些中原失傳的曲目。納西古樂里的《白沙細樂》,相傳是“元人遺音”,一些蒙古族研究音樂的學者考證了“蘇古篤”“伯波”等古老樂器是傳自蒙古族的。“元人遺音”的來歷是: 忽必烈率領蒙古軍在1253年“革囊渡江”經(jīng)過麗江攻打大理,當時的納西首領麥良覺得打不過蒙古軍,于是采取與其和平相處的策略,親自到金沙江邊去迎接忽必烈及其軍隊,最終和忽必烈結(jié)成了好朋友,忽必烈走的時候就送了一個宮廷樂隊給他。這個樂隊就融合本地民間音樂,形成了今天的《白沙細樂》。從麗江的文化看,現(xiàn)在沒有一種文化你可以說是100%屬于這個民族原創(chuàng)的。而大多數(shù)文化都是在歷史的發(fā)展進程中逐漸融合而成的。其實從徐老師所研究的漢文化史中也可看出這種文化的融合。最典型的是文化上的盛唐氣象就是不斷容納了“四夷五胡”后的文化而形成一種充滿活力的漢文化的,你中有我,我中有你。納西族的東巴教也一樣,其中有納西、藏等民族的文化因素。

求學經(jīng)歷與民族研究概況

徐杰舜: 講到這里,我對您的身世很感興趣,您能講得更詳細一點嗎?

楊福泉: 好!我1955年9月17日生于麗江古城一個納西族家庭,在麗江大研古城興仁小學(現(xiàn)在叫麗江興仁方國瑜小學)讀小學、在麗江一中(現(xiàn)在的麗江市一中)讀初中高中,然后上山下鄉(xiāng)當了兩年的“知青”,繼而在麗江汽車運輸總站當了一年的工人和一年的宣傳干事。1977年高考制度恢復,我考上了云南大學中文系,因自己愛好文學,就讀了漢語言文學專業(yè)。大學期間,看書日多,眼界漸寬,漸漸沉湎于諸多自己原來不知的知識中,對民族學、民俗學、宗教學和納西學等逐漸產(chǎn)生濃厚的興趣,除了選修文字學、語言學、宗教學、民俗學、民間文學等課程外,還登門向云南大學納西族著名學者方國瑜、和志武先生求教,學習納西族東巴象形文字、納西族歷史、納西拼音文字、國際音標等,1980年曾作為這兩個前輩學人的助手,協(xié)助當時來云南大學進行有關(guān)納西學學術(shù)交流的德國(西德)學者雅納特(Janert K.L.)教授工作了半個月,和他一起研究納西語,用國際音標記錄納西民間故事等。雅納特教授在1961年至1962年曾是應邀到西德進行納西文獻編目和研究的洛克(Rock J.F)博士的助手,1962年洛克逝世后,雅納特教授繼續(xù)長期從事納西文獻研究。和他的這次初步合作,是促成我后來到德國進行納西學研究的契機。

徐杰舜: 您的運氣很好! 這么早就與國際接上軌了!您做過田野嗎?

楊福泉: 做過!讀大學期間,我利用假期回鄉(xiāng)做過一些社會調(diào)查,完成了畢業(yè)論文《納西族的古典神話與古代家庭》,還寫了《論納西族(殉情)長詩“游悲”》《納西族人猴婚配神話芻議》等,這幾篇論文后來在學術(shù)名刊《思想戰(zhàn)線》《民間文學論壇》以及民間文學刊物《山茶》上先后發(fā)表了,這算是自己學術(shù)生涯的開始吧。

徐杰舜: 您什么時候大學畢業(yè)的?

楊福泉: 我1982年1月大學畢業(yè)后,在云南省人大常委會辦公廳研究室工作了一年,有機會跑了云南的不少地方,增長了不少見識。有幸的是1983年1月,我獲得德國(西德)國家科學研究會(DFG)學術(shù)基金,應雅納特教授之邀,到德國科隆大學與他進行合作研究,1985年1月返國,在1986年3月至1988年3月又再度赴德國科隆,完成了“德國亞洲研究文叢”第七種《納西研究》系列著作4種,《光明日報》《中國日報》等曾對此做了相關(guān)報道,說我是“中國改革開放后云南第一個走出國門與西方學者進行學術(shù)交流并取得豐碩成果的少數(shù)民族學者”,當時出國不易,看來我確實算是改革開放后云南第一個出國進行民族文化合作研究的少數(shù)民族學者。

徐杰舜: 真是好運連連!

楊福泉: 確實,在德國的4年治學歲月中,我深深地感到,一個從事民族學研究的學者的根和生命是在自己的故土,他的使命也是扎根在故土,與故土休戚與共。因此,我無心戀異國繁華,回到母親之邦,開始了我走向田野,進行民族學、納西學研究的漫漫治學路。我后來成為云南省社會科學院的研究員后,又在職攻讀了云南大學的歷史學博士學位。

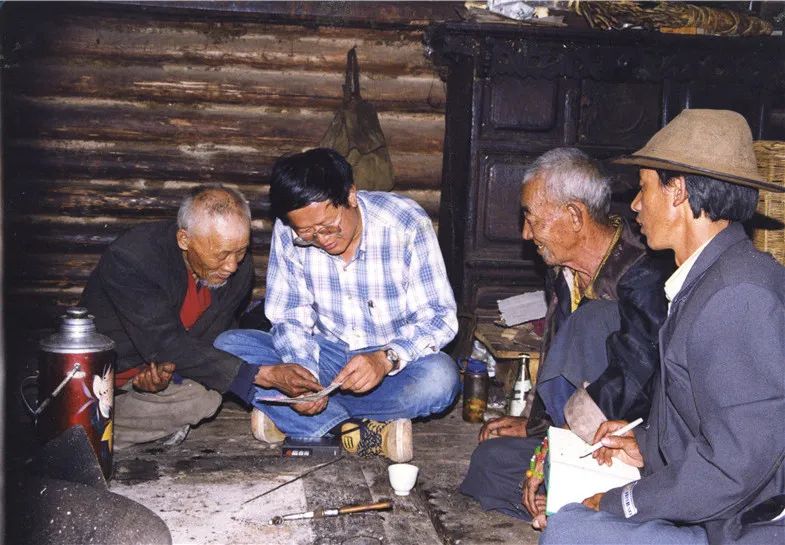

在云南東巴教圣地香格里拉市三壩鄉(xiāng)白地村采訪大東巴習阿牛、和志本。(1998年)

徐杰舜: 看來您是一個有理想、有追求、有志氣的人!下面請您談談您從事民族研究的具體情況好嗎?

楊福泉: 好!到2016年,我從事民族學研究已經(jīng)33個年頭了,在這33年的學術(shù)生涯中,我從事民族學、人類學研究,而對納西學所下的功夫最多,多年來,我跋山涉水,漫游于高山深峽,山村農(nóng)舍,深入納西族地區(qū)進行田野調(diào)查,走遍了納西族的主要聚居區(qū)麗江縣的大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),也多次深入到迪慶州的納西族地區(qū),以及四川省的一些納人的居住區(qū)以及西藏昌都芒康縣鹽井納西族鄉(xiāng)進行田野調(diào)查,獲得了不少第一手資料。這些深入山野村寨的田野調(diào)查使我獲益匪淺,如果沒有這十多年的田野調(diào)查,我就不能寫出如今已經(jīng)問世的這些著作和論文,更為重要的是,如果沒有這樣長期的田野調(diào)查,我也不可能對納西族社會、歷史、文化和當代變遷有比較深刻的認識。

30多年來,我立足云南這塊紅土地進行研究,在以納西學為主攻方向的民族學領域里取得了一些成績。迄今,我在國內(nèi)外已經(jīng)出版了33部專著,在《民族研究》《世界宗教研究》《新華文摘》等學術(shù)刊物上發(fā)表了200多篇論文。其中10多種論著在美國、英國、德國、荷蘭、印度、泰國等國著名的學術(shù)刊物和學術(shù)論集中發(fā)表,如我1988年在德國波恩科學出版社出版了專著《現(xiàn)代納西文稿語法分析和翻譯》第一卷;1999年,我和加拿大魁北克大學教授漢尼(Feuer Hanny)合作,在基于半年的田野調(diào)查基礎上寫成的長篇學術(shù)論文《云南藏族和納西族的問候語研究》, 在國際著名的學術(shù)刊物《藏緬語研究》(美國伯克利大學主辦)上發(fā)表,此外,也先后在聯(lián)合國教科文組織、美國、英國、德國、瑞士、荷蘭、印度、泰國等國學術(shù)刊物和學術(shù)論集中發(fā)表,包括國際學術(shù)權(quán)威刊物——《藏緬語研究》(美國伯克利大學主辦)雜志、瑞士蘇黎世大學出版的《納西、摩梭民族志》、德國伯爾·巴德(Ball Bod)科學院出版的《原住民傳統(tǒng)知識體系研究》、英國賽奇跨國出版公司出版的《兩性、技術(shù)和發(fā)展》、越南河內(nèi)出版的《云南民族學文集》等,受到國外同行的好評。

除了學術(shù)研究,我看重一個民族學者與社區(qū)民眾之間的那種血肉相連的情感維系和學者對社區(qū)民眾的道義、良知和責任感;看重作為一個民族學者對社區(qū)民眾的“回報”情結(jié)。因此,除了致力于民族文化基礎理論的研究,我也積極參與關(guān)于民族地區(qū)經(jīng)濟、文化發(fā)展現(xiàn)實問題的研究,盡己所能地為當?shù)厣鐓^(qū)民眾辦實事,多年來致力于推動各種國際合作的社區(qū)發(fā)展研究,長期在邊遠貧困地區(qū)做田野調(diào)查,與當?shù)乩习傩胀酝。c國內(nèi)外同事一起促成了麗江納西族農(nóng)村的一些合作經(jīng)濟實體;爭取國際資金進行少數(shù)民族文化傳人培養(yǎng)和鄉(xiāng)土知識技能培訓、在鄉(xiāng)村小學里進行參與式的鄉(xiāng)土知識教育等方面的項目,完成了“麗江納西族民間文化傳人培養(yǎng)的實踐和研究”“麗江市玉龍納西族自治縣白沙鄉(xiāng)白沙完小鄉(xiāng)土知識教育的實踐”“少數(shù)民族婦女傳統(tǒng)手工藝的培訓”,扶助少數(shù)民族貧困學生在麗江民族中學讀書等項目,取得了很好的效果和社會影響。現(xiàn)在玉龍縣白沙完小的鄉(xiāng)土知識教育和少年足球隊等在全國都產(chǎn)生了影響。

曾以幾句詩表達過自己治學迄今的一點情懷,這里給徐老師看看:

沉潛學海三十載,尋徑問學度華年。

跋涉山鄉(xiāng)訪野老,探究鬼神游大千。

也曾漂洋會同道,論劍學術(shù)在講壇。

鴻泥雪爪是舊跡,海闊天高望遠山。

“跳出原住民文化怪圈”

徐杰舜: 很好!有激情!這是您取之不盡的學術(shù)源泉。

楊福泉: 因此我覺得,一個本土的少數(shù)民族學者的研究,不要囿限在本族的視野里,不要陷入那種論證純而又純的原住民文化的怪圈中,不要陷入論證一切文化皆起源于某地某族而在學術(shù)上走火入魔。像我這樣的少數(shù)民族學者,在研究中要做到聚焦本族,熟悉本族,把田野調(diào)查等做扎實,但又要學會能跳出本民族,冷靜地旁觀和鳥瞰本民族,通過認識其他民族特別是在族源和文化上和本民族關(guān)系密切的民族來認知本民族,客觀地去發(fā)現(xiàn)它、研究它,而不要老想著把本民族的文化說得天衣無縫、完美無缺,什么都是自己的好,或者是想把什么內(nèi)容都說成是自己本來就有的,忌諱說是從外面?zhèn)魅氲模箤W者的研究失去客觀性和真實性。

徐杰舜: 從您的講述中看,麗江古城的文化如果只講本土納西人,那就說不清楚。

楊福泉: 是的,那是不可能的,多民族文化融合的痕跡太多了。不過,麗江這個案例有意思的是,漢族移民進去以后,在語言和服飾等方面就被納西人同化,入鄉(xiāng)隨俗,但他同時也把各種漢文化帶了進去,納漢文化就這樣逐漸融為一體,真正變成了相互的同化。而在云南很多地方,多是當?shù)厣贁?shù)民族被漢族移民逐漸同化,有的連母語也逐漸失去了。

而麗江的情況是,一直到20世紀七八十年代,只要你是住在古城的,自然就會說納西話,我很多居住在麗江古城的漢族同學都會講納西話。但是如果你是居住在麗江古城外圍的機關(guān)單位里的漢族,就大都不會說納西話,因為他每日朝夕相處的多是本族人,說的多是漢話。

從麗江古城的發(fā)展史看,說明一個民族的發(fā)展確實要廣采博納,多多學習其他民族的優(yōu)秀文化,如果本民族自負或采取閉關(guān)鎖國的政策,那么,當年本教文化、漢文化以及藏傳佛教等進入麗江的時候就會遭到排斥,這就不可能形成麗江多元文化和諧共存的局面。

在麗江高海拔山村文海調(diào)研時與村民歌舞。(2000年)

徐杰舜: 楊教授您研究的內(nèi)容價值很大,說明了費老的多元走向一體過程中的交流互動和互補。納西東巴教的形成就是這個過程中的一個樣本,您能很清楚地分出哪些文化是本民族的、哪些文化是外來的,如藏族和漢族的,文化層很清晰。納西族的研究,生生不息,十分深入。今天得到您贈送的《東巴教通論》,從這本書中我看到您將納西族的研究推向了深入。這里還有一個很重要的問題,我非常贊成和欣賞您的研究。很多本民族的學者往往抱著“一棵樹”主義,而忽略了多看看和這棵樹相關(guān)的森林和環(huán)境,有些陷入民族中心主義。

楊福泉: 但是從另一個方面講,漢族的歷史在早期是一個中華兒女的構(gòu)建,黃帝也是一種建構(gòu),黃帝是四面的,炎帝是牛頭人身的形象,現(xiàn)在說豈不是妖怪? 那時候允許漢族的儒家的精英們對黃帝和炎帝進行構(gòu)建,現(xiàn)在要構(gòu)建一種部落首領的形象是可以理解的,但是如果政府把它作為一種產(chǎn)業(yè)打造,這個值得思考。學者本身如果能跳出本民族的圈子站得高一點去看我們周圍的事物,包括各個民族之間的關(guān)系和本民族的文化,才能接近真理。這才是真正的人類學家。

徐杰舜: 但是我們能理解他們建構(gòu)祖先歷史的心理和需要,無論他們是怎樣的心理和需要,一方面我們理解;另一方面,我們要指出這就是一種建構(gòu),無論怎么搞,我們還是要保持一種清醒的頭腦,把它放到恰當?shù)奈恢谩?/p>

楊福泉: 學術(shù)的底線是必須要尊重事實,要客觀。如你所說,因為有復雜的歷史因素促成了當下的各種建構(gòu)。比如為了發(fā)展旅游,吸引游客而到處建構(gòu)祖先傳說人物故事景觀來歷等。但是作為人類學家應該面對真實尊重事實,不能隨波逐流。

徐杰舜: 對,站高一點,能跳出來。

楊福泉: 比如“東巴”這個詞本身是藏語過來的,但是有的納西學者為了論證這是納西族本土的,就望文生義地附會了不少意思。很多當下的文化操作,就是為了一種功利目的而建構(gòu),為了證明這就是某族的本土的,地道的,千方百計要說成與其他文化沒關(guān)系。其實從人類學的觀點看,一個民族的文化有外來的成分是常態(tài),這并不影響其價值,相反還可以證明這個民族文化的豐富性,說明這個民族善于學習吸納其他文化,因此才有活力。如果是封閉的話,麗江古城沒有辦法產(chǎn)生,也不會有東巴教。

另一方面,我們從漢族與少數(shù)民族文化的交流中也可以看出一些發(fā)人深思的東西,比如納西族婦女從來沒有纏足的傳統(tǒng),漢族移民到了麗江以后,入鄉(xiāng)隨俗,學納西族婦女一樣不纏足,免去了很多痛苦。這就是一種文化互惠的關(guān)系,在互惠的基礎上發(fā)展出一種新型的文化。徐老師研究漢文化也會發(fā)現(xiàn),漢文化進入不同的地方也會發(fā)生不同的變化,不斷吸收,有的還是很好地吸收。比如麗江的民宅,納西人的建房理念是認為院子要寬敞,要向陽,滿地陽光,多種花草,堂屋外面要有供人日常休閑的寬敞的廈子(走廊),來自中原的漢式民居就與這種地方觀念結(jié)合起來,形成了與那種講究財氣內(nèi)蘊、天井窄小的漢式住宅截然不同的風格。比如,麗江古城和大理不同的是,大理古城是四四方方的,受了“方九里,旁三門,國中九經(jīng)九緯,經(jīng)途九軌”的中原建城禮制影響。而麗江古城則在形成過程中始終保持了隨自然地理營建城市的思路,即“城郭不必中規(guī)矩,道路不必中準繩”的隨其自然方式。因此當今建筑學家認為大研古城所保持的自然形態(tài)平面,是本土文化的自尊、自信的勝利。漢文化進來后產(chǎn)生了一種融進本土理念新的文化。我想未來中國的文化發(fā)展也應該是這樣的。即國外的東西應該接納,但不是照搬。

徐杰舜: 呵呵,確實,麗江婦女的天足之俗,與漢族封建文化中對婦女的苛求截然不同。

楊福泉: 民間相傳明代狀元楊升庵在朝廷獲罪而被貶到云南,他在云南其實過得挺好,民間傳說他常常頭插鮮花,游樂山村城郭,吟詩喝酒,廣交各路賢達和少數(shù)民族朋友。楊升庵作為罪人被貶后反而獲得了精神上的解放。他找到了很多在中原禮俗中找不到的東西,其中不少就是人性的自由和率性而為的民俗。人類學家去研究這些還是蠻有意思的。不同的文化碰撞之后可能更有利于新的思維的產(chǎn)生。盛唐時的漢文化為什么激發(fā)出那么大的活力,就是一樣的道理。文化是在一體化過程中的相互吸納、互補、共生的。我的研究是根據(jù)事實,不會去刻意建構(gòu)。搞學術(shù)研究就是要客觀。而文化產(chǎn)業(yè)是另外的路子。(未完待續(xù))

我們這一代:滇云人類學者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學民族學學者的學術(shù)訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區(qū)的第三代人類學學者為主,亦收錄曾在云南求學或工作過的日本學者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經(jīng)歷、調(diào)查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學、人類學調(diào)查,少數(shù)民族研究中心等大學學科建設的議題,以及對整個中國人類學發(fā)展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現(xiàn)出一代人類學學者的學術(shù)追求與思想風貌。

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司