- +1

沒有圍墻的公園|公園3.0時代:成為公園共創者

公園是城市公共空間的重要組成部分,同時也在每個人的記憶中演繹著重要角色。大多數公園都有的假山假水恰恰是人們親近自然這種渴望的投射,而公園也承載著家庭、愛情、友情等各種親密關系,承載著人們的青春、快樂、美好。

當我們想到公園的時候,往往勾連出的是身在其中的種種感受和回憶。2020年的一場疫情阻礙了我們的腳步,對于那些行動不便的人們,或許遠程“看公園”成為一個替代的選擇,也呈現出另一種視角。因此,我們選擇了兩種不同的方式“看公園”。

模擬在日本“看公園”

日本最早的公園之一——上野公園 本文圖片除特別說明外均選自展覽現場的《看·公園》小冊子 enlin 圖

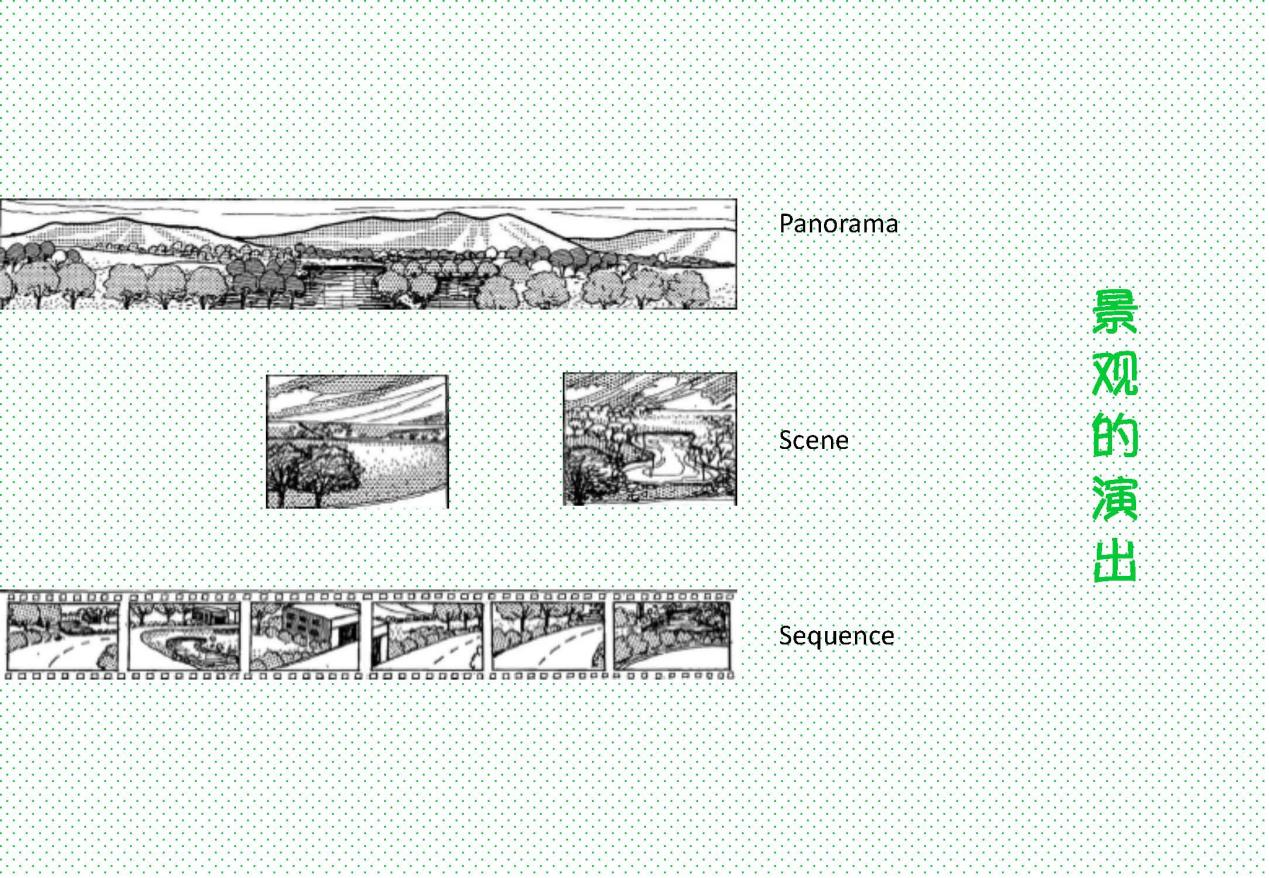

日本造園學者蓑茂壽太郎提出,都市公園中景觀的演繹,可以從三個角度設計和規劃,包括全景式、場景式、序列式。其一,人們可以站在高處或遠處眺望公園整體,公園基本設施與自然樣態的融合,形成了一個巨大的“舞臺”;其二,那些依附自然的觀光景點或著名建筑師設計的公園,其本身演繹了一種帶有自然或人文色彩的景觀。所謂序列式的公園景觀設計,則可以追溯到日本庭園或者說更廣泛一點的東方庭園的思想,講究的是“一步一景”——形成景觀隨行的效果。

從明治年代到昭和年代,隨著城市化建設的進程,日本建造了越來越多的都市公園,公園作為城市規劃中的一部分,需要考慮到其與周邊環境的協調性等因素。此外,對于日本這樣一個地震多發的國家,公園的建造還需要考慮建筑耐震等安全層面。昭和31年(公元1956年)制定的都市公園法是迄今為止日本城市建造公園的基本準則,其中對于公園建造的各個細節層面都做了明確的規定。

與此同時,在公園中也會舉行各種各樣的慶典、節日,來豐富這個空間的內容呈現。比如東京的日比谷公園每年都會舉辦中國節、越南節、泰國節等以國家特色為主導的節日,提供給居住在日本的外國人以聚集在一起享受家鄉美食、傳播家鄉文化的據點。

日本的公園內各式各樣的節日

這些景觀的形成,以及網絡傳播的發展,對于公園的觀看或公園自身的視覺傳達都產生了多樣的變化。因此我們展出的第一件作品是一本小冊子,匯集了一系列網上搜集的視覺題材,包括設計規劃圖、Google街景圖等等,以遠距離的形式“逛了逛”日本的公園,試圖對這種現狀做一個補充說明。

隨著城市景觀的打造,公園更加多元化地與周邊自然環境融合、與商業設施融合、與美術館及文化場所融合,公園似乎變得越來越無形,它不僅僅是沒有圍墻,甚至已經融入了人們生活軌跡的各個層面。

為了確保綠化面積和人群聚集的公共空間而大量建造公園,這樣一個重視“量”的時期可以被視為公園1.0時代,而在綠化量得到保證的前提下,對公園設備的功能性,以及公園文化的多樣性進行加強的開發時期則是公園2.0時代。如今在日本,公園建設可以說進入了3.0時代,它意味著公園上升到了人們生活的必需品層面,是生活方式的重要組成部分。因此,每個區域的公園開始呈現更為個性化的趨勢,居住在附近區域的居民,是公園的使用者,也是公園的“共創者”,使用者成為了公園特定文化的主導者。

公園里的工作坊

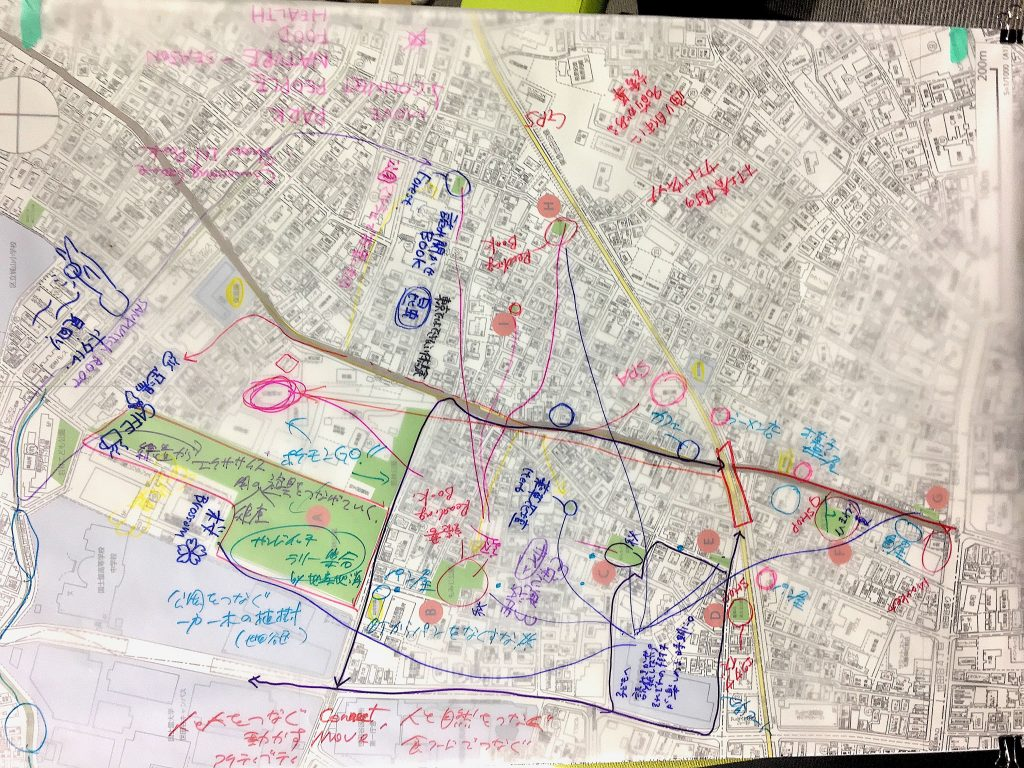

例如,位于東京世田谷區的松蔭神社前公園,便由使用者自發舉辦了以“公園”為主題的工作坊。工作坊中,人們聚集在一起以“連結”為主題,對城市公園的使用分解為“人與人”、“人與自然”等部分,進行分享和交流。

公園里的工作坊

同樣來自民間的工作坊組織者則會將這些意見和建議傳達至世田谷區區政府,以此推進區域內公園獨特文化的打造。這樣一種具有主題性的公園活動,相較于以往閑散地、沒有目的性的聚集更具有主動性和關聯性。

對人們而言,公園本身具有的象征意義,人們對一切美好的想象,在不斷升級的公園規劃中,這種象征也在不斷地被具體化地實現,公園的范疇不斷被擴大。

小區里的公園

《看·公園》的第二部分,是關于小區內公園的一組照片和一個視頻。

我們現在生活的小區叫復元坊,是上海一個比較大的老小區,有1160戶、3602位居民。我們是今年五月份搬到這里的。與以往住過的小區不同,這個小區的結構比較復雜,除了有大量的住宅樓外,還有一個幼兒園、一個小公園(其主要的目的是提供一個大家活動交流的公共空間,而不是做一個觀賞用的花園)以及其他一些設施。

小公園位于小區的中心位置,從我們家廚房正好能夠俯瞰它。我們時不時就會看看公園里的情況,人們在里面走動、鍛煉、陪孩子玩耍、聊天等等。這個小公園不僅像一個舞臺,讓人們在上面做一些自己喜歡的活動,也是一種特殊的催化劑,無形中促使人們相互接觸、相互交流,形成一種新的關系。

漸漸地,觀看這個公園成為了我們日常生活中的小樂趣。每次在廚房,不論做什么,我都會不由自主地探望一下,或者默默地看著公園里的人們,不帶任何的判斷和分析,甚至沒有什么感情,純粹只是平靜的凝視,這種感覺就像是在咀嚼一口白米飯,有著某種難以言說的甜味。

《看·公園》在上海多倫現代美術館 澎湃新聞記者 沈健文 攝

這組照片展現了小公園的九個瞬間,并將它們還原成廚房望出去的角度,一字排開。同時,我們用一段視頻展現了小公園里一段時間內的動態,是一段沒有聲音的影像。因為在我們觀看的時候,通常無法聽到居民們說話的聲音、孩子的笑聲,就像是看默劇一般,憑著對表情、動作的觀察,推測他們的情緒,甚至想象一個劇情。這種關系似乎僅僅存在于公園這個空間,當人們各自回家,關上房門,這種關系仿佛從不存在。

現在的都市生活基本上打破了以血緣、親緣為基礎的宗族關系,而是建立在業緣、趣緣等經濟關系、文化關系基礎上。在很多時候,同在一個小區里生活的人,往往互相之間并不相識,更缺乏實質性的良好公共關系,即便是鄰里,大多數也是見面連招呼都不打的陌生人。當然,社交行為在一定程度上是對人的消耗,也很容易產生很多無用的交往,因此,在很多時候,我們往往更愿意以各種符合自己目的的理由,讓自己選擇更為直接的、能夠獲得可見方向的方式,跨越自己的身體空間,與“遠方”的人進行交往。不過,這樣“有目的”的交往行為,與其說是社交,不如說是在建構某種利益關系,這顯然是讓人的生活變得更加貧乏而功利,甚至生成更為嚴重的生活壓力與精神困境。

相反,很多遵循日常生活的模糊性而生成的一些無目的的社交,是一種在相對放松的狀態下形成的純粹的交流,由于相互之間的接觸、交流、互動是自然生成的,恰恰能夠給人帶來精神上的放松和樸素的喜悅。

這樣一種自然的社會關系,在平時對這個小公園的觀察中也能感受到。我們往往能夠看到一些原本完全陌生的人,在多次遭遇之后,自然而然地就建立起簡單的社交關系。鍛煉的人一邊鍛煉一邊聊天,照看孩子的人則因孩子而聚合在一起。此外,這個小公園也為小區居民提供了一個信息交流場所,一些人在茶余飯后便會自發地聚集在一起聊天、玩耍。這些都讓這個小區有了某種其樂融融的氣氛。不得不說,這樣的社區氛圍的形成與這個小公園的存在有著很大關系。

而我們在這樣不經意的觀察過程中,也很自然地產生了與社區居民交往的意愿。偶爾也會主動進入這個小小的公共空間,去鍛煉、活動、散步,自然而然地與其他居民甚至他們的寵物發生互動,養成了與周圍鄰里寒暄、交流的習慣。這樣看似無用的、無目的的交流卻能讓人對這個社區產生很大的安全感和親近感,一個不經意的微笑、簡單的寒暄都會讓人心情舒暢。

公共關系的紐帶

過去我們在日本生活過很長一段時間,看到各個生活區、住宅區之中都會有一些小公園。這些小公園恰恰因為其小,而更好地成為了社區居民交往互動的發生場所,而不只是成為一個符合城市規劃的綠化地,或者變成某種僅僅只有觀賞功能的所在。這些公園可能不過幾百平方米,卻都擁有基本的設施,孩子可以在這里玩耍,老人可以來散步聊天,到了雙休日便會有人來午餐、聚會,到了夏天也會在公園開小型的社區納涼會。

琦玉縣川口市的芝園團地,因為這個公共住宅區居住了大量的中國人,到了節假日也會在團地公園里舉辦中日兩國人的聯誼活動。公園會因為社區人員的特點而具有不同的特色,在人們生活中發揮了非常重要的作用。這可以說是公園3.0時代的初始狀態,是人們對于社區公園在利用時自然生發出來的功能改造。隨著人們對社區公園的這種重新認知,再加上互聯網時代對于社交軟件的應用,可以想像的是,對于這種地域型公園的跨社區利用,也將會給這些社區公園帶來新的活力。

回看我們社區里的這個袖珍公園,在一定程度上也發揮了同樣的功能。也許對于大多數人而言,公園這樣一個公共空間,最重要的功能可能并不一定是大、或者美,而在于能夠有效地形成某種良好的公共關系。

《公·園》

學術主持:顧錚

策展人:施瀚濤

參展藝術家:btr、蔡東東、弗搭界小組、甘瑩瑩、顧錚、郭盈光、陸元敏、鳥頭小組、徐杰、許海峰、薛寶其、嚴懌波、殷漪、朱浩

特別合作:澎湃新聞·城市漫步“沒有圍墻的公園”

特別鳴謝:中華藝術宮

技術支持:英國PermaJet藝術紙

主 辦:上海多倫現代美術館

展覽時間:2020年9月26日—12月13日

展覽地點:上海多倫現代美術館(虹口區多倫路27號)

(作者enlin為“沒有圍墻的公園”項目合作者,寫作者、譯者和評論人)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司