- +1

歐洲的火藥進階與軍事變革,為什么都從法國開始?

原創 江上葦 國家人文歷史

閱 讀 需 要 16 min

在人類歷史上,每當一種革命性的新武器出現,隨之而來的就是軍隊作戰方式、戰斗編組、人員結構,乃至整個社會關系和世界格局的巨大變革。

為什么火器單單鐘情于法國?

當13-14世紀之交的歐洲人在與阿拉伯人的戰爭中首次見到火器時,究竟經受了怎樣一種震懾和惶恐,我們已經不得而知。

我們所知道的是,中國人很早就將火藥運用于軍事作戰,至遲在元朝至元二十七年(1290)到至順三年(1332)之間,中國人就生產出了銅制火銃,然后又經阿拉伯人之手傳至歐洲。

在14世紀這一百年中,亞歐大陸兩端的火器基本處于同一水平。但進入15世紀后,火器開始出現了顯著的分野。

生產火藥和火器,需要技術(金屬冶煉與鑄造、硝的提煉、火藥的配比合成)、資源(硝、硫黃、鐵、銅、錫、鉛)以及巨額資金——亦即需要一定規模的工業體系、自由和廣泛的商業貿易,以及足以容納相關產業活動的城市。

而火炮的使用者,還需要有數學、化學以及金屬冶煉、加工等諸多知識。而這些知識技能,又恰只屬于以工商業者為代表的新興城市資產階級。所以從一開始,火器就成了城市資產階級和以城市為依托的新興君主政體反對封建領主的特有武器。

兼具這些有利因素的法國,成了火器大規模運用的先行者。而曾經在弩弓和盔甲制造技術上遙遙領先的意大利諸城邦,則因為遠離大宗金屬產地而失去了競爭優勢。

在1415年的阿金庫爾戰役中,法軍就使用了大量火門槍和發射石彈的火炮,但仍慘敗于英軍的長弓箭雨之下。這些初生的火器表現是如此不佳,以至于約翰·基根在《戰爭史》中揶揄道:“若有哪個騎士或弓箭手恰好擋在偶發彈的彈道上,他就是運氣不好。”

但法國人并不氣餒,繼續完善自己的火器和戰術。他們不斷改進火器,還建立了常備炮兵和攻城炮隊,終于在1450-1453年的一系列戰役中,以火炮擊毀對手的要塞和堡墻而打破戰爭僵局,最終迫使英國人退出諾曼底和阿基坦。

為什么火器單單鐘情于法國?英國人咋就不發展火炮呢?

一切現實,皆必有其歷史邏輯。

國王要對封建領主們宣戰了

以法國為代表的歐洲重甲騎兵一直穩定地保持著質量優勢。在此后相當長一段時間內,封建制度所產出的騎士一直是歐洲各主要王國軍隊的絕對主力。

為了克制對方的騎士和彌補己方騎士的不足,列國又大力補充廉價的長矛兵——長矛兵組成方陣保護指揮部和輜重,騎兵則作為突擊力量。

至于在東方被廣泛使用的弓弩,卻遭到了教廷的嚴禁。1139年,教廷宣布基督徒彼此之間不得使用弓弩,違者應受詛咒——理由是上帝痛恨弓弩。但更深層的原因,是弓弩對封建/騎士制度構成了深遠的威脅。

要知道,培養一個弓手遠比培養一個騎士容易,弩手則還要更容易一些,如十字弩手只需簡單講解稍加練習,幾個小時就可以成才——一個賤民只要手持勁弩,就可以與騎士輕松對陣,而且還頗占優勢(十字弩可以射穿鎖子甲,正是它的出現迫使歐洲騎士淘汰了慣用的鎖子甲,轉而采用板甲)。

對于騎士團而言,弓弩無疑是對整個封建/騎士制度的挑釁與顛覆。然而教廷的禁令,也僅僅只是制約了歐洲大陸傳統天主教國家的弓弩兵種發展。孤懸海外對教廷一向不怎么馴服的英國人卻對此嗤之以鼻,繼續發展他們的傳統長弓手——于是在阿金庫爾戰役中,賤民出身的英國長弓手,就用飛蝗般的箭雨干掉了法國的騎士老爺。

教廷雖然嚴禁弓弩,但終究禁不了軍隊對遠射兵器的渴求。所以火器在歐洲大陸,尤其是在身為正統天主教國家的法國,作為弓弩的合法替代者,得到了極為迅速的發展——英國卻因為已經擁有了長弓這樣優秀的遠射武器,陷入了路徑依賴的泥潭,在火器發展初期重視不足,故而落后于法國。

那么,騎士團為啥不慫恿教廷再搞一次針對火器的禁令呢?那是因為,這次是國王要對封建領主們宣戰了。

火炮在這一階段逐漸嶄露頭角,成為攻破城堡的頭號殺手。在英法戰爭中初嘗甜頭的法國人,迅速成長為火炮的頭號擁躉和技術引領者——火炮既然能打破英王的城堡,當然也能幫助法王打破他封疆之內那些桀驁不馴的領主城堡(如路易十一之對付勃艮第公爵),迫使領主老實臣服,從而建立起了中世紀歐洲第一個中央集權國家。

而幾乎在同一時期,奧斯曼土耳其也于1453年以重型火炮轟垮君士坦丁堡的狄奧多西城墻,從而奪取了這座蠻族垂涎已久的歷史名城。

在火槍手面前,騎士的性價比已不值一提;在火炮面前,最高大的城堡也吹彈可破。

劃分歐陸地理分野的歷史使命

1494年,靠著炮兵技術稱雄歐陸的法國人,再一次取得了重大突破——他們將發射鑄鐵彈丸、用青銅整體鑄造的加農炮裝上兩輪木質炮車,炮車再通過一架兩輪的前車套上曳馬,炮身仰俯則可通過炮尾下方的楔子來調節。這些改進,使火炮的機動、射程與精度大為提高。

法王查理八世隨即攜帶40門這種新型火炮入侵意大利,僅用8小時就攻破了曾歷7年圍攻不破的那不勒斯圣喬凡尼要塞。

圣喬凡尼要塞的陷落,瞬間讓眾多的歐洲小邦變得惶恐不安。出于對法國大炮的惶恐,意大利各小邦的軍事工程師們挖空心思去開發新的防御工事。

一種新的筑城法,則在短短半個世紀內就臻于成熟——它一改歐洲舊式城堡墻高而薄的傳統,變得低矮而厚實。向敵面以石砌成楔型斜面,以利形成跳彈,削弱彈丸對墻體的侵蝕。堡頂部則厚實寬闊,有利于己方火器居高臨下反擊對手的攻城炮兵。這就是“棱堡”。

在這一輪防御體系重構過程中,以法國為代表的中央集權國家,嚴格限制轄下封建領主對舊城堡的改建,因而新型棱堡僅限于建在邊境線的要點上。

于是乎,歐洲大國的現代邊界線,即由此被這些棱堡點點連線給勾畫了出來——雖然它們終逃不過被更重更大的火炮摧毀的命運,但總算完成了劃分歐陸地理分野的歷史使命。

棱堡為弱者又一次提供了自保的解決方案。

它唯一的毛病就是工程造價太過昂貴——所以只有那些極其富裕的小邦或城鎮(而且還得是中央集權鞭長莫及之處),才修得起這樣的末日保護所。

但一旦這些小邦或城鎮建起了棱堡,它們就敢于挑戰大國之君,在國王的大炮面前勇敢地說“不”。

從“方陣”到“橫隊”

尼德蘭原為信仰天主教的西班牙國王之屬地,地處萊茵河、馬斯河和斯海爾德河入海三角洲,陸海貿易極為發達,西班牙帝國一半的財政收入都來源于尼德蘭。

1568年,尼德蘭的新教教徒起義反抗天主教的西班牙國王,憑借著無數棱堡和縱橫溝壑的地形,他們竟與西班牙大軍糾纏了四十年之久。

尼德蘭人在戰爭中學習戰爭,針對西班牙軍隊引以為傲的“西班牙方陣”,尼德蘭統帥拿騷的莫里斯親王創造了一套新的陣型戰術。

16世紀后半葉,是“西班牙方陣”的極盛時期,它以輕重火器結合長矛兵左刺戰術,一度稱霸歐陸無敵手。但到尼德蘭戰爭后期,“西班牙方陣”就逐漸暴露出了短板。如前所述,“西班牙方陣”設立的初衷,是為了對付法國人的優勢騎兵。

由于騎兵機動性強,所以就必須考慮四面受敵的情況,而只有方陣才能夠保證各個方向都有均衡的火力輸出。所以“西班牙方陣”通常為1500-3000人的大陣,每個橫隊正面為50-60人,縱深則多達20-40行,火槍手被長矛手包圍在中央。面對四面圍合的法軍重騎兵,西班牙火槍手可以在長矛手圍成的方陣中央,從容地輪流前出射擊、退回裝彈,周而復始。

但要保持這么大個陣型,則戰場機動性就很成問題了。而且眾多人員麇集一團,中彈概率也大幅增加。若只有一面迎敵,則陣型中后方的大量人員、火力又無用武之地,處于閑置狀態。

所以莫里斯針對“西班牙方陣”的不足,效仿羅馬的步兵大隊,創建了規模小得多的“莫里斯橫隊”(當然也與尼德蘭軍隊兵力短少有關)。

簡單地說,“莫里斯橫隊”就相當于把“西班牙方陣”從正方形拍扁拉長成5倍邊長的矩形,再切成5條小塊(莫里斯橫隊通常為550人,橫隊正面仍為50人,但縱深只有5行火槍手),只突出一個方向的火力輸出,而完全放棄其他三個方向,純靠戰場機動來彌補側背的空虛(反正“西班牙方陣”機動性差,西班牙人的騎兵又不咋地)。

不斷壓減縱深長度,擴大橫隊寬度,這就是16—17世紀之間歐洲軍事革命的主流方向——而決定縱深長度的,則是火槍的再裝填速度。

莫里斯之所以敢于把他的火槍手縱深減少為5行,是因為到他的時代,經過嚴格訓練的火槍手配合改良后的火槍,裝填速度已經大大提高,只需要5人輪流裝彈即可保持不間斷的射擊。而較早時候一般需要8-10人(所以那一時期火槍手的縱深也相對多至8—10行以上)。

火槍手與長矛手合二為一

隨著火槍的輸出威力越來越大,長矛手漸漸變得無所事事——他們的任務是對抗對方的騎兵沖擊,保護己方不利近戰肉搏的火槍手——因而其占比也就越來越低。

但仍沒有哪一支軍隊敢于完全撤編長矛手,畢竟肉搏的威脅是現實存在的,直到17世紀法國人發明出刺刀。

最初的刺刀出現在17世紀上半葉,但最初僅只是一個可直接插進滑膛槍口的矛頭,既不穩固又妨礙射擊,拼刺時用力過猛還容易損傷槍管。直到1688年,法國元帥德·沃邦發明了用專門套管將刺刀固定在槍管外部的套管式刺刀,火槍手才終于與長矛手完美地合二為一。

火槍也在不斷進化。隨著使用預制子彈的燧發槍的出現,再裝填速度進一步提升,橫隊的縱深進一步縮減到4人,再后來又減到3人,甚至2人。

這樣一來,同樣人數的軍隊,能控制的戰線就變得越來越寬。

但新的問題隨即出現,這種正面寬縱深小的長橫隊型,很難整體轉換方向。行軍速度也不能太快,即便是在平坦無阻的地形上,也只能以每分鐘70-75步的速度緩慢運動——否則隊形就要散亂。而過長的正面,又使得這個長橫隊的兩翼力量單薄,更容易遭受敵人騎兵的襲擊。因此己方的騎兵和重炮就只能配置在兩翼加以保護,整個會戰期間最多只能進行一次轉移。

這個過長的陣型往往難以保持整體協調地運動,在作戰接敵的過程中,常分成中央與兩翼三個部分。因此,有經驗的統帥就會使兵力占優勢的一翼繼續向前推進,力爭從敵人較弱的側翼完成戰術迂回;而另一翼則停止前進,積極鉗制當面之敵使之難以脫離,以配合迂回翼。

這,就是讓普魯士的腓特烈大帝稱雄于世的斜線戰術。

由于在戰斗中變換隊形極其費時,還容易造成混亂予敵人可乘之機,所以這一時期的統帥在會戰中絕不輕易改變隊形。一旦步兵進入戰斗,則會戰的勝負便由一次殲滅性的突擊所決定了。

這種戰斗方式,比拼的就是雙方軍隊的數量、訓練、裝備和意志力——誰的步槍射速更快、誰的軍隊更能忍受傷亡、哪一方的統帥更鐵石心腸堅忍不拔,哪一個國家能征募更多的炮灰。

后人把這種打法,形象地稱之為“排隊槍斃”戰術。

橫隊變縱隊背后的社會變革

歐洲列強用這種方式廝殺了上百年,絲毫沒有覺得有啥不對,直到英國人在北美碰上了起義的亂黨大陸軍。

在北美,訓練有素的英國軍隊碰上了連基本陣型都擺不來的起義軍——這些起義者大都沒有接受過軍隊訓練,游擊習氣濃厚,習慣于人自為戰。

這簡直就是一群烏合之眾嘛!

但這群“烏合之眾”因為戰爭勝負事關切身利益,所以戰斗意志遠較英軍堅韌,很少有臨陣脫逃的。他們大都裝備有性能優良的火槍(如著名的肯塔基燧發來福槍),而且射擊準確。

他們并不像英軍所希望的那樣,比照著歐洲的傳統戰爭規矩,在平坦的開闊地上與英軍玩“排隊槍斃”游戲。而是慣用詐計把英軍引入稠密的森林,再分成若干小兵群,利用每一個天然掩蔽物,朝敵人冗長的行軍縱隊打冷槍。

如果英軍忍受不了這種偷襲,擺開橫隊企圖接戰,他們就會迅速撤退——而被長橫隊陣型拖累的英軍,根本不可能追得上他們。

歐洲人發展了近兩百年的橫隊戰術,第一次碰上了解不開的難題。接下來,革命后的法國人就更是給全歐洲列強上了一堂觸動靈魂、深入骨髓的軍事課。

這一時期,歐洲各國的軍隊成分都差不多——軍官大都出自貴族世家。士兵則多來自社會底層,三教九流的社會渣滓一應俱全,毫無榮譽感和責任心,且一旦進入軍隊幾乎就是終身服役。

而革命后的法國軍隊則出現了脫胎換骨的變化。與美國大陸軍類似,剛把大批貴族軍官清理出軍隊的法軍一度也是亂糟糟的——海量的新兵加入軍隊,使得法軍兵源空前充裕。但這些新兵蛋子雖然熱情洋溢,但還沒有時間在訓練中充分掌握橫隊戰術,更談不上以同樣的戰斗隊形去對付老練的、經驗豐富的普魯士和奧地利步兵。

而在戰略勢態上,法國既沒有北美大陸的原始森林,也沒有可以隨意機動的廣闊空間。新生的法軍必須在國境線和巴黎之間阻止或擊退敵軍。

所以法軍注定無法照抄北美大陸軍的散兵群游擊戰術,而只能硬著頭皮與強大的對手展開會戰。為使人數眾多,但訓練較差的法國兵能稍有把握地對付反法同盟的軍隊,法軍把橫隊改為密集縱隊——縱隊比橫隊易于保持秩序。就算縱隊被打亂,也仍然能以較密集的隊形進行抵抗;縱隊比橫隊容易掌握和指揮,行進速度也可以增加到每分鐘一百多步。采用縱隊,就可以把傳統的那種因為“轉不動”而被迫將會戰變成“一錘子買賣”的打法,分解為若干個獨立的戰斗。這又有利于那些因為支持革命而被火線提拔、但卻嚴重缺乏大兵團指揮經驗的法國年輕軍官發揮……

那么問題出來了:既然縱隊有如此多的好處,為什么只有法國人采用?

因為,只有為了切身利益而戰的人,才可能在沒有國王和將軍的監視之下,仍然有頑強奮戰到底的決心。雇傭軍和坑蒙拐騙拉來的兵,無論如何都做不到這一點,他們充其量只是“害怕他們的長官勝于害怕危險”而已。

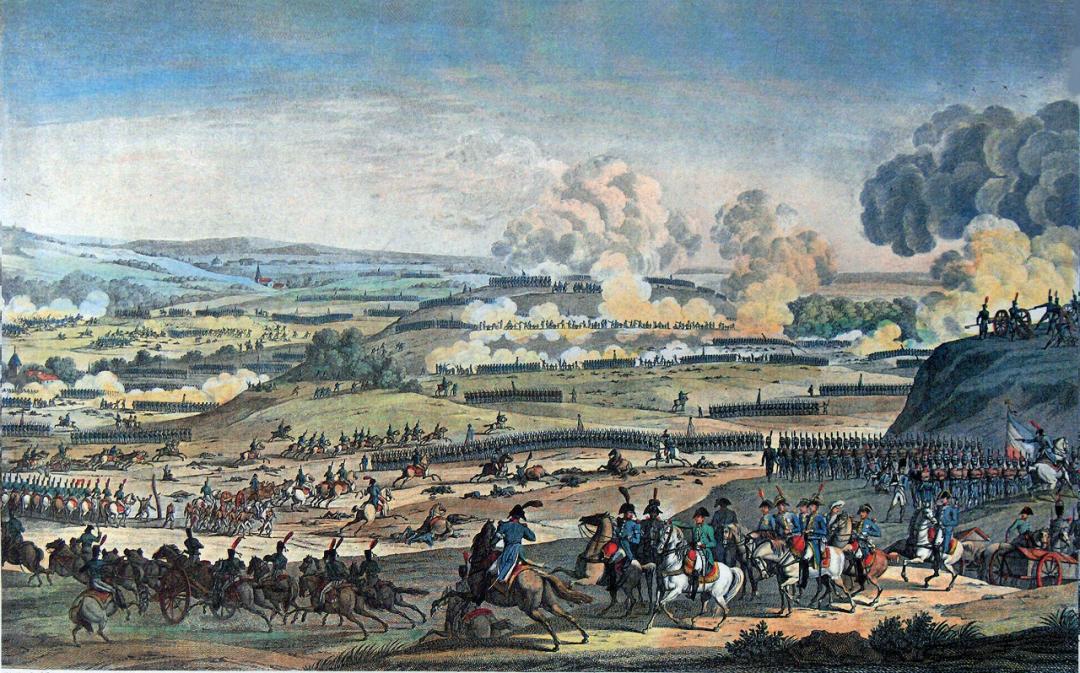

1806年的耶拿會戰,就是新生的縱隊戰術之王法國,與傳統的橫隊戰術之王普魯士之間的一場巔峰對決。

這場戰役中,法軍充分發揮了縱隊戰術的小、快、靈特點,而普軍則把橫隊戰術的笨、慢、呆演繹得淋漓盡致。

用德國人恩格斯的話來評論耶拿之戰,或許是最合適的:“由拿破侖發展到最完善地步的新的作戰方法,比舊的方法優越得多,以致在耶拿會戰以后,舊的方法遭到無可挽回的徹底的破產,在這次會戰中,動轉不靈、運動遲緩、大部分根本不適于散兵戰的普魯士線式隊形,在法國散兵群的火力下簡直癱瘓了……”

縱隊戰術贏得了巔峰對決。但更深刻地講,在耶拿戰場上獲勝的是使這種戰術得以實現的社會變革——而那才是力量之源。

原標題:《歐洲的火藥進階與軍事變革,為什么都從法國開始?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司