- +1

“消失”16年的張曼玉,再也不會回來了

原創 紅毛 ins生活

出處| ins生活原創

掐指一算,張曼玉離開銀幕已經16年了。

2004年憑借《清潔》摘得戛納影后的桂冠后,張曼玉在沒有正式宣布離開影壇的情況下,帶著一身的榮光逐步隱退了。

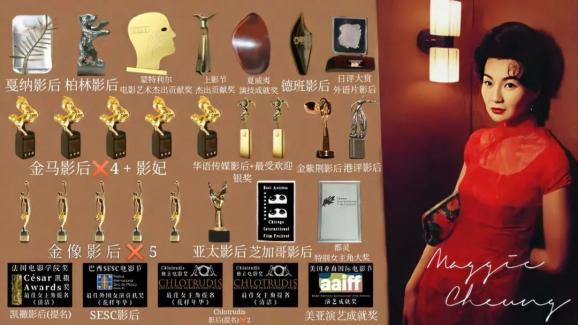

只是,雖然她消失得無影無蹤,但留下了難以企及的光彩:兩座歐洲電影節影后、五座香港金像影后、四座臺灣金馬影后......

縱觀華語影壇,唯有鞏俐的地位能與她相提并論,不過單論獲獎的數量,她還是傲視群雄。

令人意外的是,甚至在談論「演員」這個身份時,張曼玉卻表現出了強烈的不自信:

離開片場十多年后,我再也配不上演員這個頭銜了;

我曾經是個演員,但如果沒有人提醒我相關的事,我很容易會忘記我曾是一個演員。

她說出這樣的話,是謙虛導致還是性格使然?不得而知。

我只知道,如果她都當之有愧,那么中國電影歷史上能稱之為演員的女星屈指可數。

再聯想到現在某些既沒演技又沒作品,卻急于用演員定義自己的明星,就更感到可笑可憐。

可是換個角度去看,也不失為好的結果。

畢竟當下資本主導、流量盛行的風氣,眾多富有盛名的演員已然忘卻了初心,開始屢接爛片,為利益折腰。

而張曼玉至少沒有被那渾濁之氣所侵蝕,身上仍保持著一名演員的純粹。

因此在一定程度上而言,張曼玉不僅見證了華語影壇的輝煌成就,還成為難能可貴的凈土。

01

張曼玉最初的志向并不是當演員。

在1983年“香港小姐選美大會”上,主持人問她如果從唱歌、跳舞和演戲中選擇一樣會選哪一個。

她斬釘截鐵地回答:“我想我會選擇唱歌。”

問及原因,她表示聲音是天生的,其他兩項可以靠后天學習。

不過,當她獲得亞軍并被封為“最上鏡小姐”后,卻口是心非地在演藝圈開啟事業道路。

但是在那個時候,絕對稱得上是賭博。

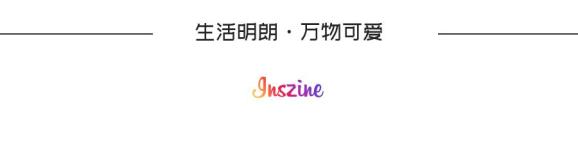

平心而論,在美女如云的香港娛樂圈,張曼玉的顏值不過爾爾。

五官普通、臉型短方、顴骨突出,在李嘉欣、關之琳、王祖賢等大美人面前顯得相形見絀。

關錦鵬導演曾斷言:“張曼玉不可能會是一名好演員。”

那時如果說她是老天賞飯吃的天生演員,沒有人會認同。

每逢有她出演的電影,無論票房再出色,她都會被視為美中不足的存在。

只要她一在熒幕上出現,隨之而來的便是詬病演技的通稿,不管是外界還是業內,都沒有因為她年輕,就有絲毫的寬容和期待。

“你知道因為你一個人,耽誤了多少的時間嗎?”

拍攝完《玫瑰的故事》后,原著作者亦舒只是對她的外形有所肯定:

“我不管她會不會演戲,只要她走出來,我就要看。”

一連拍完十幾部作品,換來的都是媒體愈演愈烈的嘲諷:

“她飾演的大多數是天真而又帶點憨味的傻妹,熱鬧有余,內涵不足;看到她的演出,只覺得她不過是一名在銀幕上走來走去的花瓶。”

并非如此,她對待每部作品都一心一意,專心到每一句臺詞都要研究透其中的意義。

但是演不好就是演不好,她就算用盡渾身解數,在演技方面的提升也微乎其微。

她宛如一個食之無味、棄之可惜的掛件,存在的意義就是給影片增添一抹艷麗罷了。

尤其是那頂“花瓶”的帽子,讓她如牛負重的同時,又誠惶誠恐。

因為她眼中的自己,根本就配不上這個略帶夸贊的否定:“我知道我長得不好看。”

迷茫在吞噬著她,質疑在摧毀著她,日復一日,她懷疑自己并不適合當演員。

然而天無絕人之路,就在這時,她演藝生涯中最重要的貴人出現了。

那一年是1988年,張曼玉出道的第五年,那個貴人名叫王家衛。

02

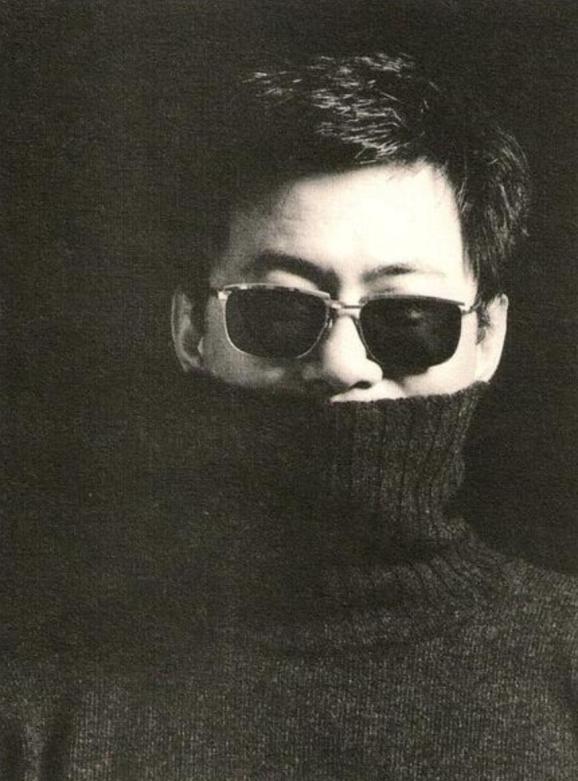

王家衛是何許人也?相信但凡喜歡電影的人,都一清二楚。

作為華語電影史上最富有藝術造詣的導演之一,他以別樹一幟的電影觸覺、細膩的感情刻畫和標志性的墨鏡聞名遐邇。

那時候的他只是一個初出茅廬的新人導演,渴望用獨立自主的姿態去探尋文藝的真諦。

而在開拍首部電影《旺角卡門》的前夕,他指名道姓地邀請張曼玉出演。

張曼玉心想著還能有戲可拍,便欣然前往,萬萬沒有想到,自己的人生正在悄然發生轉變。

在試鏡時,王家衛和張曼玉聊的都是家庭瑣事、成長經歷,和電影相關的事宜完全沒有提及。

因為他想用這樣放松的方式將張曼玉內心的情感呼喚出來,也因為他的電影壓根就沒有劇本。

本來就不怎么會演戲的張曼玉,因此變得更加無所適從,根本不知道該如何下手。

“如果你男朋友要離開你,你會是什么反應?是什么反應,那你就怎么演。”

那一刻,張曼玉猛地意識到:表演不僅僅是一種陳述,是要發自內心,需要整個身心的投入,而不是光靠臉部或眼睛。

在這種覺醒的意識操縱下,《旺角卡門》上映后,大眾見到了一個不一樣的張曼玉。

柔情取代了空洞,豐富代替了呆滯,她所飾演的阿娥,讓每個觀眾都滋生出滿滿的保護欲。

尤其是在影片中,她與劉德華離別的那個片段,只見她眉眼低垂、悲從中來,淚水流過臉龐,表情依舊克制,我見猶憐。

雖然遺憾未能當選,但她獲得了認可,成功洗刷掉“花瓶”的稱號。

這次成功的合作,不僅讓張曼玉煥然一新,也讓王家衛名聲大噪,躍居最頂尖的導演之列。

從那往后十多年的時間里,二人便緊密聯系在一起,一個導、一個演,一同創造華語影壇的絢爛篇章。

既可以在《阿飛正傳》中癡情到死;

“我不知道他有沒有因為我而記住那一分鐘,但我一直都記住這個人。”

“如果我多一張船票,你會不會跟我一起走?”

“去2046的乘客都只有一個目的,就是找回失去的記憶,因為在2046,一切事物永不改變。”

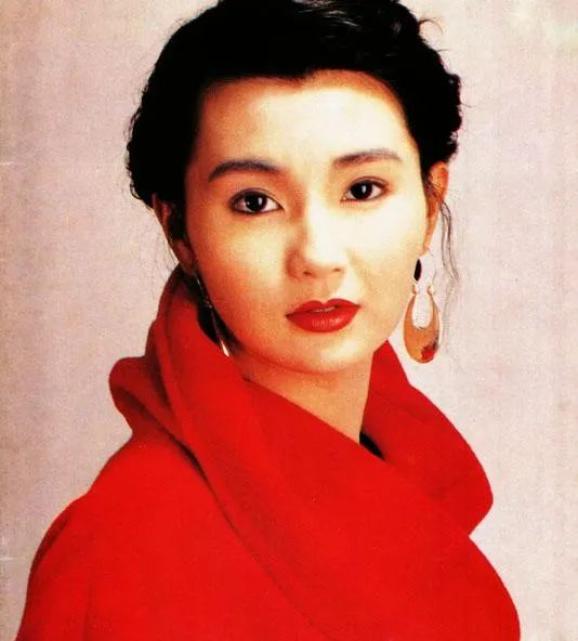

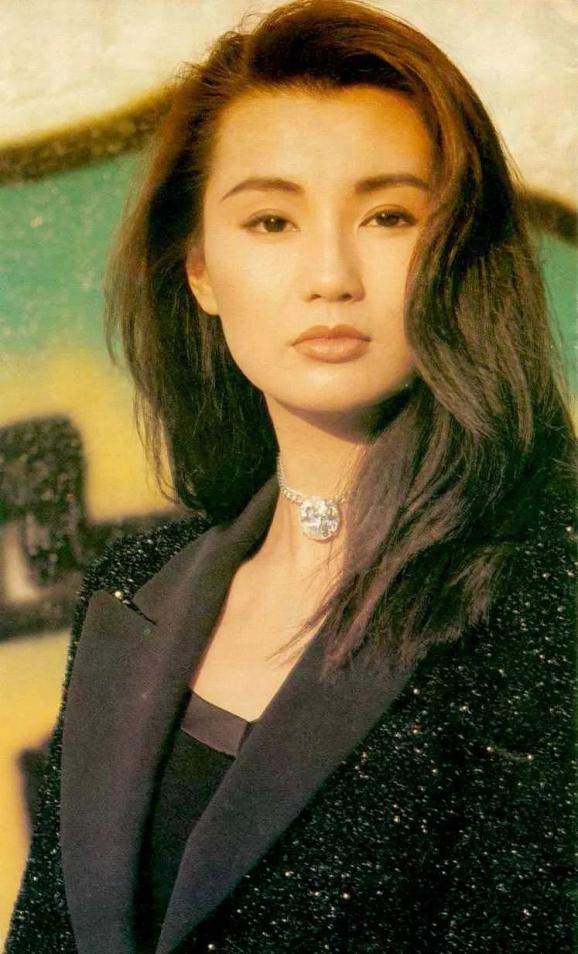

兼具東方的素靜神韻和西方的明艷光彩,流露著迷人的內在美感,好似一束光,美得通透圓潤。

那份神韻,是清純的、是妖嬈的、是含蓄的,在一人千面中,令世人傾倒。

很顯然,張曼玉就是那匹千里馬,王家衛就是那位伯樂。

在王家衛的慧眼識珠下,張曼玉實現了從花瓶到影后的飛躍,在張曼玉的精彩絕倫中,王家衛從香港走向了世界。

“很多人都說張曼玉是花瓶,但我卻看到了她成為影后的潛質和決心。”

——王家衛

“在王家衛之前,做演員對我而言就意味著做反應,毫無原因地狂喊,像孩子一樣哭、蹦蹦跳跳,而拍《旺角卡門》時,我要尋找感情的深入點。”

——張曼玉

張曼玉和王家衛,他們的相遇,是屬于電影圈最美的相逢。

03

有個成語叫做“事在人為”,意思是指事情要靠人去做的。

張曼玉之所以能打開當演員的任督二脈,是王家衛的功勞,這一點毋庸置疑。

但如果說她一切的榮光都是王家衛賦予的,顯然是夸大其詞的。

他們攜手書寫的輝煌亦是有目共睹的,但張曼玉真正意義上的蛻變,其實與王家衛無關。

1991年初,關錦鵬在拍攝《阮玲玉》時,原定梅艷芳出演。

但由于梅艷芳不愿意遠赴上海拍戲,張曼玉才作為備胎獲得了機會。

阮玲玉因私事被前男友公之于眾,被大眾誤認為是輾轉在男人群中的蕩婦,面對外界的口誅筆伐,她留下一句人言可畏,選擇自殺。

而張曼玉在開拍前,前男友漢克將情書和合影出售給了媒體,曝光了諸多秘事,讓張曼玉在一夜之間淪為了笑柄。

不過不同于阮玲玉的含恨而終,張曼玉選擇堅強應對一切嘲諷。

她信誓旦旦地做出聲明:我不會怕他們,錯的又不是我,他們想讓我悲傷,想殺死一個演員,我連一絲不開心的表情都不會讓他們拍到。

話畢,她便帶著憤怒和不甘的情緒,全情投入到拍攝中。

張曼玉聽到后,立即用虔誠的心,跨越陰陽界限對阮玲玉說:“如果你真的在,你一定要保佑我演好一點,我演得好一點,你也好,我也好”。

那一刻,仿佛阮玲玉就是張曼玉,張曼玉就是阮玲玉,不同的是,阮玲玉倒下了,張曼玉挺住了。

《阮玲玉》一經上映,不僅席卷港臺兩地,更讓張曼玉在國際上名揚四海。

在第42屆柏林國際電影節中,張曼玉拿下影后殊榮,成為第一位獲此榮光的中國女演員。

她在電影中回眸的那一幕,足以載入史冊,凜冽、決絕、無畏,儼然是在和這個骯臟的世界做抵抗。

電影的大獲成功,讓她的自信心增長到爆棚,她發覺自己不是一塊不可雕的朽木,而是一塊經得起雕琢的璞玉。

后來的故事,相信大家多多少少都聽說了。

伴隨著游刃有余的演技,張曼玉留下了一個個驚艷時光的角色。

《新龍門客棧》中潑辣嫵媚的金鑲玉;

誠然,她從來都不是最賣座的女演員,也不是最吸睛的存在,甚至所塑造出的角色也比不上林青霞、朱茵那樣深入人心。

但她就是華語女演員的極致標桿,也許有人不認同,但實績擺在那里:

“張曼玉是中國影史上首位世界三大國際電影節最佳演員,是迄今唯一問鼎三大國際電影節雙料影后(柏林、戛納)的亞洲演員,曾擔任全部三大國際電影節評委,并以全球十個國際電影節的個人榮譽、五座金像影后、四座金馬影后及十余項其他演員榮譽保持華人演員獎項最高紀錄;

其主演的影片共獲全球二十余個最佳電影獎,保持金像獎和金馬獎的獎項最高記錄,提名奧斯卡獎和金球獎最佳外語片,四次提名金熊獎和金棕櫚獎。”

不然賈樟柯也不會做出這樣的評價:“對演員宿命的認同,讓她好像靈魂附體,她有無限的可能創造奇跡,我把她當做中國所有天才女演員的結合體。”

“曼神”的稱號,不是隨隨便便得來的。

04

隨著時間的流逝,張曼玉這個名字逐漸變得久遠,越來越少的人會記得她。

也許終究會有一天,她只能存在于歷史中,不會再在大眾輿論中出現。

但是,在這個時代,至少在當下,我們需要張曼玉,更準確的說,是需要張曼玉這樣的演員。

在她從影二十年的時間里,一直生活在片場中,有過低谷、受到過質疑,最終憑美貌迷倒眾生、靠演技一騎絕塵,從花瓶擺設晉升到華人之巔,驚艷了花樣年華,也顛覆了滾滾紅塵。

一句“演爛片不如回家燒飯”,足以看出她對待演員身份的敬畏心和信念感。

但遺憾的是,電影的質量江河日下,演員的門檻更是一再突破底線。

爛片、流量、小鮮肉等帶有貶義色彩的詞語,在近些年被頻繁提及。

當資本在背后操盤,讓利益蠱惑了人心,用流量摧毀了質量,即便新人輩出,不過是憑空多了些渣子。

可笑的是,一些渣子絲毫不懂得自知之明的道理,活在公司營銷和粉絲追捧所建立的虛假泡沫中,得意忘形地賣弄無知。

照這樣長此以往下去,不論是娛樂圈還是演員界,風評都將深受其害。

別說走出國門了,能得到國人的認可,都難于登天。

借用張曼玉在受到質疑時說的這句話:“我演了20部電影還被說成花瓶,唱歌也請給我20次機會。”

張曼玉值得,可是現在的某些“演員”,就算給予200次機會,恐怕也不會發生任何變化吧。

最是人間留不住,朱顏辭鏡花辭樹。

張曼玉的離開,是我們的遺憾。

張曼玉的隱退,是影壇的缺失。

“張曼玉”的消失,是這個時代的悲哀。

原標題:《“消失”16年的張曼玉,再也不會回來了......》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司