- +1

我們常用的“宋黑楷仿”四大字體,正是發源于這里

宋體,黑體,楷體,仿宋……這些熟悉的漢字字體,早就悄無聲息地滲入了我們的日常生活中。然而,當你翻開書本閱讀,或是在電腦鍵盤上敲下一個個漢字時,可曾想過,這些漢字字體從何而來?是由什么人設計的?

10月14日,在上海市新閘路1209弄60號的印研工坊,上海印刷集團和上海印刷技術研究所舉辦了揭牌儀式,在儀式上揭開兩塊牌子,分別是“現代漢字印刷字體發源地”和“上海印刷字體展示館”。人們最常使用的宋、黑、楷、仿四種字體,正是誕生于此。

揭幕儀式。 上海印刷技術研究所供圖

這里是現代漢字印刷字體的發源地

作為“現代漢字印刷字體發源地”的上海印刷技術研究所成立于1956年,原址正是在新閘路1209弄60號。2019年上海印刷集團和上海印刷技術研究所在“印研工坊”園區改建結束后,搬回上海市新閘路1209弄60號,在新改建后的“印研工坊”園區里處處可見對印刷文化、字體文化的展示。

在印研主樓的一至二樓,專門留出了近一百平方作為“上海印刷字體展示館”,其中從前言開始到正式走入“字體館”前,用非遺傳人墻的方式,介紹上海印刷技術研究所乃至中國字體界都有著舉足輕重地位的一代、二代、三代23位非遺傳承人及他們的主要貢獻,是這23位傳人帶領著上海印刷技術研究所字體室從無到有、辛苦創業;在一樓半的“字體館”分為“源遠流長、繁花碩果、繼往開來、經典傳承、創新發展”五個部分,讓不熟知印刷字體的參觀者對印刷字體的發展和書寫技藝的傳承在參觀、互動的同時有所了解;二樓的“非遺館”更為全面的介紹了上海印刷技術研究所“宋、黑、仿、楷”四大印刷字體的創寫背景和應用、源于實踐、指導實踐的書寫技藝標準——《漢字印刷字體設計規范》等珍貴文獻、上海印刷技術研究所在字體創寫方面取得的榮譽獎項。而為了讓更多人了解現代漢字印刷字體的起源和發展,了解漢字印刷字體的設計規范和創寫工藝,更好地宣揚與傳承漢字文化、字體文化、非遺文化,這一座“上海印刷字體展示館”,也即將對公眾開放。

“上海印刷字體展示館”的一角。 澎湃新聞記者 程千千 圖

上海印刷技術研究所之所以可以成為“現代漢字印刷字體發源地”是因為兩個“源頭”。一是新中國的印刷字體誕生在上海市靜安區新閘路1209弄60號上海印刷技術研究所。在相當長的一段時期,我國漢字字體、字形雜亂,異體、變體混合使用,嚴重影響印刷質量和閱讀效果,更導致我國參加國際書籍裝幀博覽評比無功而返。1959年,文化部召開會議指導上海率先進行“印刷字體改革”,以印研所為基地,在新閘路1209弄60號內集聚了滬上美術創意有功力、書寫正楷有造詣、雕刻字模有經驗的三結合人才,成立了有50多人組成的字體研究室。印研所字體研究室的設計人員耗時5年,相繼完成了宋、黑、楷、仿四種常用印刷字體的創寫設計,總計8萬字,為新中國推廣簡化字和漢字使用的規范化作出了巨大的貢獻。由印研所原創的宋、黑、楷、仿四種新字體,分別用于印刷新版橫排本《毛澤東選集》、《辭海》、《漢語大字典》以及萬千種政、經、科、教圖書,期刊雜志,幼少課本,使我國出版物和印刷品面貌煥然一新,使各年齡層次的讀者視覺舒適、賞心悅目,取得了良好的社會與經濟效果,多次獲文化部、新聞出版署和上海市重大獎項。經歷近半個世紀的時間考驗和實踐證明,這幾種字體被業界視為字體中的經典。

二是漢字印刷字體的數字化發展也始于上海印刷技術研究所。20世紀80年代,上海印刷技術研究所將宋、黑、楷、仿四大品種的專用字稿作為同英國蒙諾公司合資的投資,首次購進國際先進的激光照排設備。后又將這四種字體的原始字稿,全部復印無償提供國家“748”工程、“漢字信息處理”重大項目,為我國印刷業實現告別“鉛與火”的技術革命做出了貢獻。北大方正的王選教授將這些字體與現代數字信息技術相結合,成為發明“漢字信息處理激光照相排字技術”的原創母體,之后普遍進入海內外漢字字庫,派生再造出千姿百態、各有特點的后代字體。目前國內普遍應用在計算機系統字庫里的宋、黑、楷、仿四副常用字體品種,無論是國標字數的增加還是品種的擴展,它們的筆形、結構、重心、粗細等內外形基本框架及其神韻,都源于上世紀上海印刷技術研究所創寫的印刷字體。

“宋黑仿楷”四大字體是怎樣創寫的

1959年,我國參加萊比錫國際書籍裝幀博覽會評比無功而返,嚴重影響圖書質量的印刷字體,引起業界的高度關注。當時的文化部出版局總署長胡俞之在護照及印刷字體改革座談會明確提出要提高圖書報刊的印刷質量,首先要改革印刷字體,1961年上海印刷技術研究所借助上海豐富的出版印刷資源,依靠上海書法美術科技人才集中的優勢,率先開啟了漢字印刷字體傳承書寫工作。

1962年,宋體二號和黑體二號被列入1963年至1972年國家科學技術發展規劃,命名為創新漢文印刷字體中心課題。上海印刷技術研究所以常用的主流字體宋體字為重點,對宋、黑、楷仿4種正文常用字體全面整舊創新。為了書寫宋、黑、楷、仿四種新字體,課題組成員廣泛查閱了宋元明清各代數百種善本字體,參照了當時常用的鉛印字體樣本,結合漢字繁簡對照表和印刷通用漢字字形表的要求,經過反復的實踐探索,制定了漢字印刷字體設計規范,作為評判字體質量的標準,有效地指導了字體設計工作。

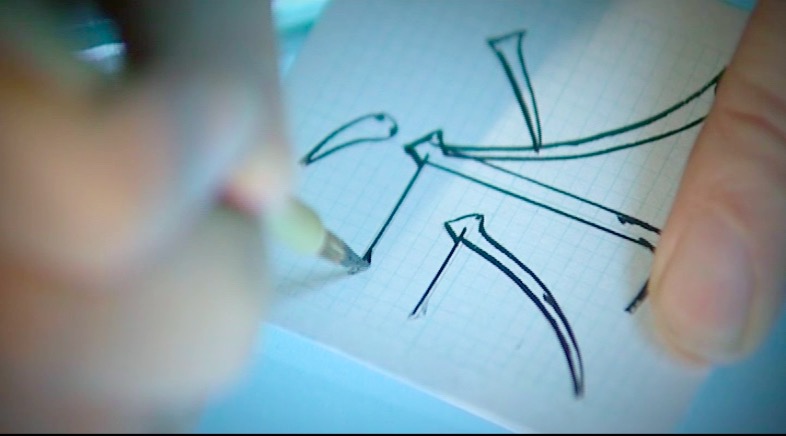

字體設計過程。上海印刷技術研究所供圖

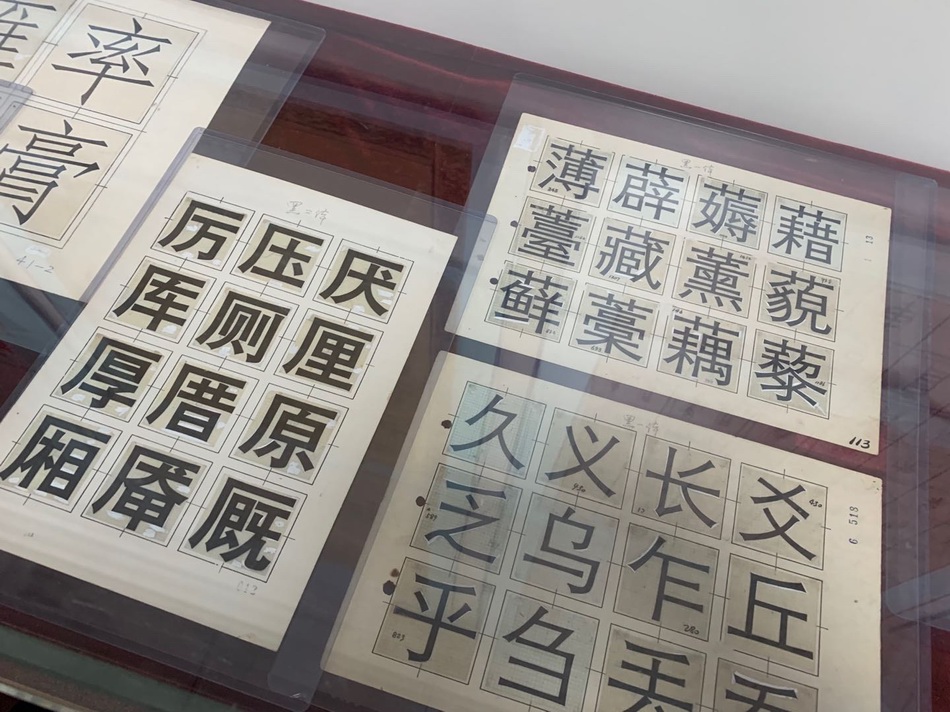

印刷字體的創新有5道工藝程序。第一步是寫鉛筆稿,作為字體創新的關鍵環節,這一步驟要求設計師必須有書法和美術的功底,按照印刷通用漢字字形表和漢字印刷字體設計規范的要求,融入藝術創意,在專用稿紙上精心勾勒出字體輪廓,要求線條清晰,筆畫粗細分段合理,形態準確,結構協調,重心平穩,為每個字的質量和整幅字的風格奠定基礎;第二步是劃線,操作者必須熟悉筆畫粗細規范,用直線筆沿鉛筆稿上的直線畫出光潔一致的黑色線條;第三步是勾線,操作者必須熟悉筆行規范,將鉛筆稿中的點、撇、捺、鉤調等曲線形筆畫勾出清晰輪廓,同時描好橫豎筆畫的起筆、收筆的筆形裝飾;第四步是填墨,在勾畫好直線曲線的墨稿上,擦出遺留的鉛筆線條,然后填滿黑色,要求濃淡均勻前后一致,不出線外;最后一步是描白,用白色國畫顏料兌字稿進行精細調整,去除毛刺,圓潤筆畫,達到邊界清晰,光潔挺拔,姿態優美。在即將開放的“上海印刷字體展示館”內,陳列了大量的字體設計的原稿,很多紙張都已發黃,但觀者依然可以透過漫長的歲月,感受到設計師和操作者的精湛技藝與用心。

展出的字體設計原稿。

上海印刷技術研究所相繼創寫出宋體一二號、黑體一二號、楷體、仿宋體4種6副新字體,這是傳統書法藝術、工藝美術和刻字技術綜合再造的成果,有鮮明的時代特征。為適應社會需求,4種字體的數量不斷擴充,尤其是宋體已達到7萬多字,不僅是現行多種宋體字庫的母體,更是具有歷史價值、記憶價值和社會價值的文化珍寶。

在創寫字體的同時,上海印刷技術研究所還根據標準化、規范化的筆形、字形編制出一份《印刷通用漢字字形表》,報經國家文字改革委員會審核通過,作為文改委頒發的我國印刷漢字模板,供出版各種辭書、百科全書等工具書,政治、科技、文藝書、教科書,以及報紙、期刊的標準印刷漢字字形的依據。印研所字體室是最早的把手寫體與印刷體統一,獨創出新的筆形舍棄老的繁重筆形,如今各大報刊書籍簡化字體沿用至今。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司