- +1

BMW卓越城市|茅明睿:面對疫情,如何創(chuàng)造包容社區(qū)

我今天為大家分享的是——面對疫情,如何創(chuàng)造一個包容的社區(qū)。2020年是一個不尋常的年份,在這一年中我們都遭遇了很多困難,也花了更多時間待在我們所生活的社區(qū)。面對疫情,作為一名扎根于社區(qū)的城市學家和社區(qū)規(guī)劃師,我也參與了不少疫情的防控工作,包括預測疫情傳播、開發(fā)防控信息系統(tǒng)等。

不過,防控并不是我們團隊在社區(qū)中所做工作的全部。在正式開始我的故事之前,我想問大家一個問題:我們都知道,失明叫盲,失聰叫聾,失聲叫啞,那么,失去嗅覺叫什么?

我失去嗅覺已經(jīng)有十七年了。也許,正因自己存在感知功能障礙,我會更容易關(guān)注到城市和社區(qū)里的弱勢群體,比如殘疾人、老年人、兒童、外地來京的打工者等等,甚至每一個富裕的、健康的成年人也會有遭遇困難和表現(xiàn)出柔弱的時刻。所以我在想,面對疫情,社區(qū)防控固然重要,但如何去創(chuàng)造一個人人共享的包容性城市和社區(qū),也許同樣甚至更加重要。

那么我就從一根盲杖來開始我的故事。

城市建設(shè)有許許多多的規(guī)范和標準,其中就包括了無障礙設(shè)施的建設(shè)標準。我們城市的大部分區(qū)域都是按照這些標準建設(shè)出來的,至少在北京是這樣。但我總是在想,按照標準所建設(shè)的城市就真正符合使用者的需求嗎?去年的世界盲人日,城市象限團隊與一覽眾山小和紅丹丹文化助盲一起,組織了一次盲童盲道行的活動,希望通過盲人志愿者的行為了解城市的無障礙情況。

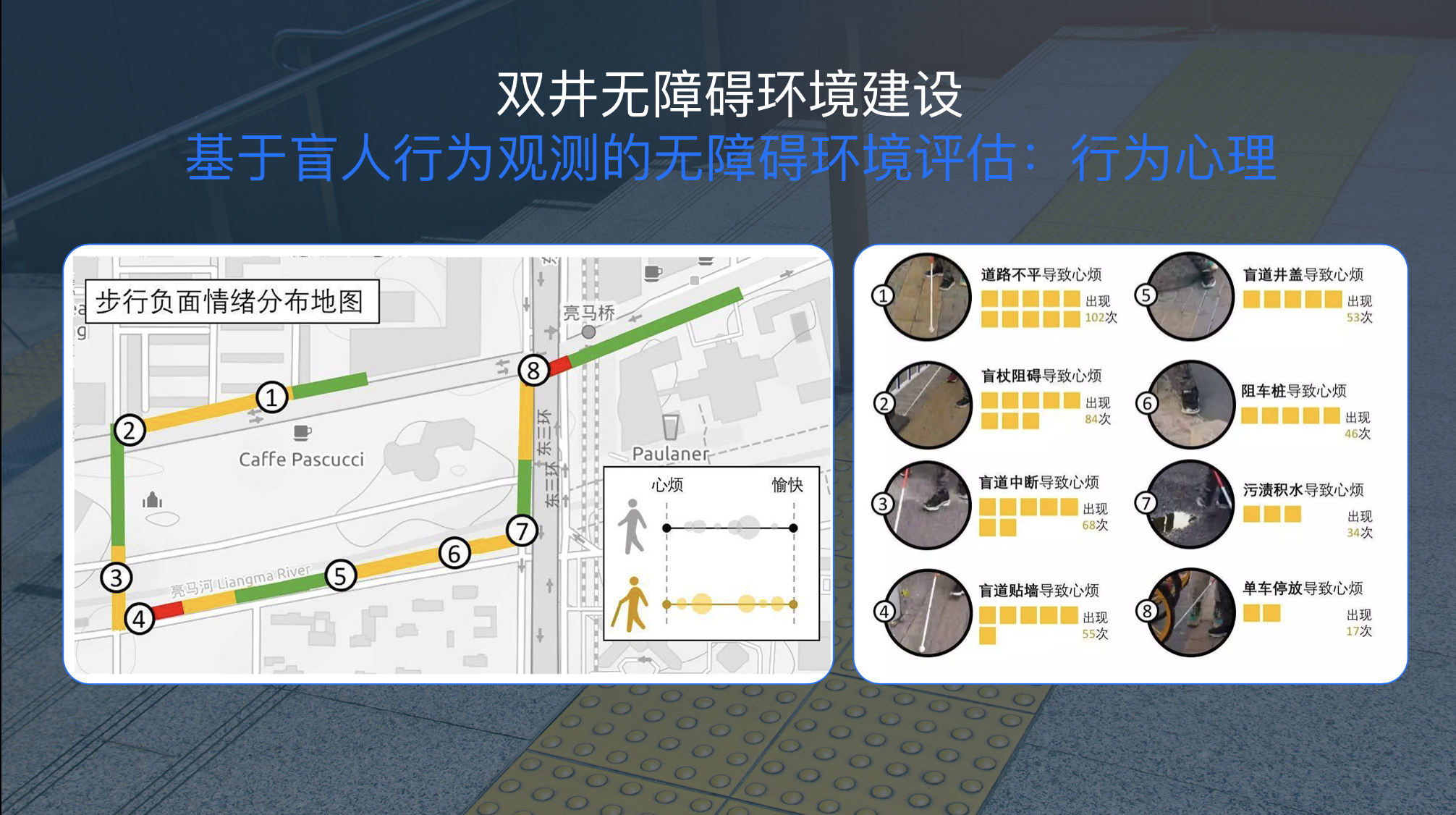

當天,我們邀請了6個盲人小朋友和一些成年人志愿者,在我們選擇的1公里道路上進行了行走,并安排了其他志愿者對于他們的行走過程和行走空間進行了視頻拍攝。利用視頻數(shù)據(jù),我們分析了每個志愿者在每條路段上的行走速度、盲杖擺動幅度、偏離盲道的次數(shù)及距離,甚至通過拍攝他們走在每條路段上的表情,去分析在不同路段他們都遭遇了什么困難,以及這些困難如何影響了他們的情緒。

這是一次非常成功的行為調(diào)查,我們利用志愿者數(shù)據(jù)精確分析了盲人在測試路段上的需求、遭遇的困難和他們的感受,評估了無障礙環(huán)境的不足,但這樣的測試方法代價過于高昂,這次活動總共動用了30多個志愿者,后續(xù)分析持續(xù)了近兩周時間,所以不太可能使用這種方法去了解整個城市的無障礙情況。

于是我在想,我們到底有沒有可能自動感知盲人的出行,了解他們遇到的問題?隨后,我們聯(lián)想到了汽車的倒車雷達。如果給盲杖裝上雷達裝置,那么盲杖就可以通過雷達波的反射探測盲人周圍障礙物的距離,并利用蜂鳴器的頻次對盲人進行提示;再將雷達反射波和GPS的數(shù)據(jù)收集回來,就可以知道盲人在行走過程中遭遇障礙物的地點和周圍環(huán)境的復雜程度。基于這樣的設(shè)想,我們快速制作了一個傳感器原型,在不同的環(huán)境下進行了測試,也將我們做出的傳感器原型送給盲人志愿者,收集他們的反饋意見。

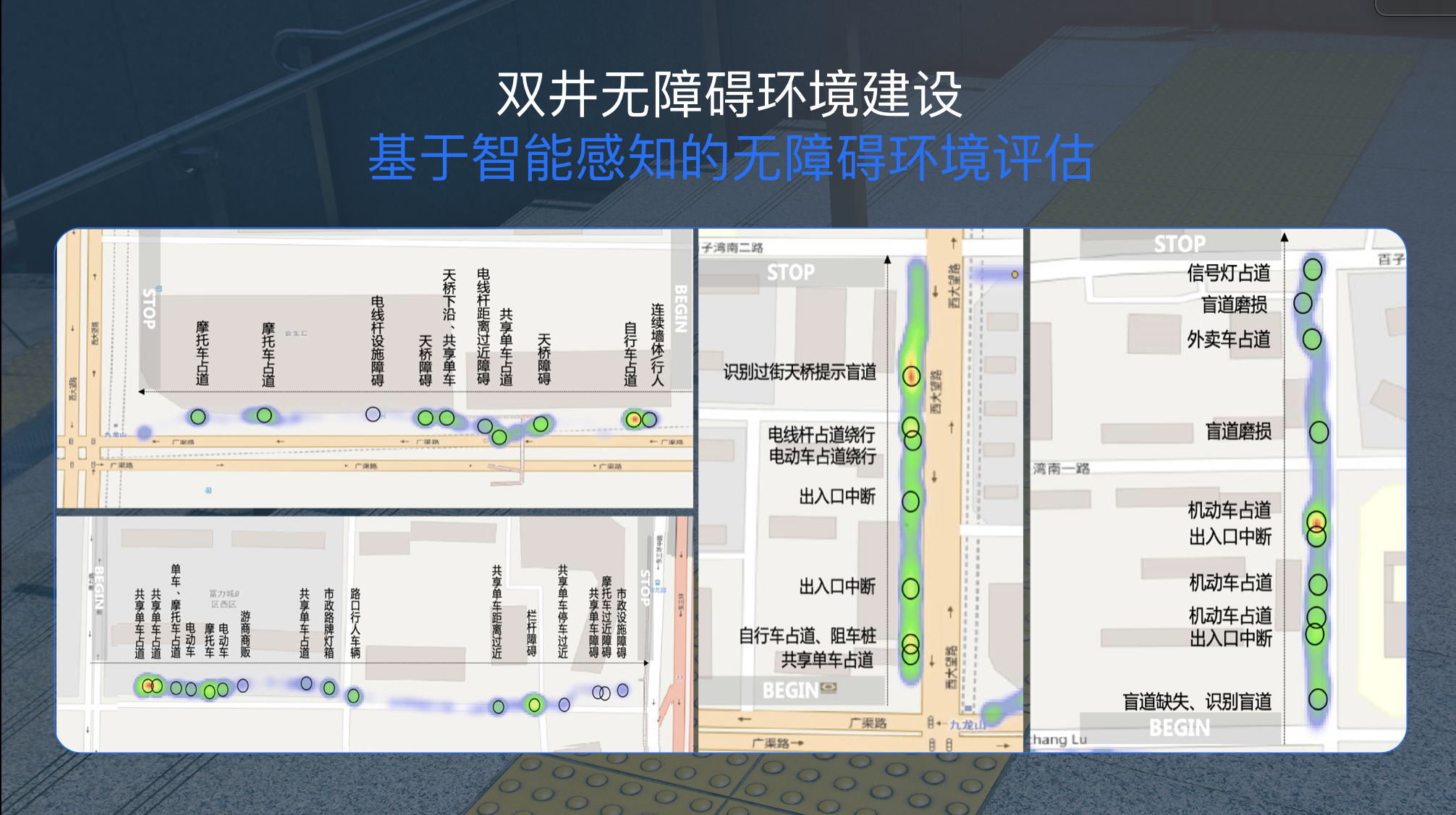

這是我們最后做出的安裝了傳感器的盲杖原型。在今年疫情期間,利用街上行人較少的機會,我們使用智能盲杖對雙井街道的大街小巷進行了盲行測試,收集各路段的行走GPS和雷達波數(shù)據(jù),形成了每條路段志愿者的行走速度和遭遇障礙物的分析結(jié)果。你們看到的這個圖,顯示的就是志愿者行走過程中,在哪些路段行走的速度變慢以及在哪些路段他們遇到的障礙物比較密集可視化結(jié)果。通過這樣的分析我們能夠發(fā)現(xiàn)盲人行走過程中會在哪些道路節(jié)點遇到的問題,以及這些問題哪些是由障礙物導致的,哪些是無障礙設(shè)施的建設(shè)和接駁導致的。

利用智能盲杖和我們開發(fā)的其他無障礙設(shè)施調(diào)研程序,我們用了兩周時間,對于雙井街道5平方公里內(nèi)所有的建筑物、公共設(shè)施和路段進行了地毯式的排查,形成了北京市所有街區(qū)中第一份城市無障礙環(huán)境普查結(jié)果,并在全市率先啟動了無障礙提升的試點工作。

不過,這并不是這個故事的全部,因為它僅僅解決了一個街道的問題,我在想,如果能生產(chǎn)出十萬根盲杖,將它們贈送給全北京所有的盲人,在獲得他們的許可后收集他們的行走和雷達波數(shù)據(jù),就可以知道城市里的視障群體都在什么地方活動,以及他們的活動區(qū)域中哪些位置存在無障礙環(huán)境問題。在公共財政有限的情況下,將有限的資金投入到最需要解決的問題區(qū)域和問題節(jié)點上可以大幅提升資金的使用效率,也能讓盲人擁有更多的獲得感。

我的第一個故事講完了,它講了一個為盲人感知世界和感知盲人的世界的故事,這個故事的主題叫做包容。

但是,當我們說到包容,并不僅僅針對殘疾人。這次疫情,讓我們每個人都更關(guān)注自己的健康。我們每個人的生活環(huán)境質(zhì)量都存在差異,而且因為個人體質(zhì)或工作背景的不同,對于環(huán)境的敏感性也不一樣,比如上夜班和神經(jīng)衰弱的人會對噪音更敏感,而鼻炎患者則對空氣更敏感。我們分析了中國很多城市12345市民熱線投訴和市長信箱留言,發(fā)現(xiàn)在各類市民投訴中,與環(huán)境有關(guān)的問題投訴一直都保持在各個城市投訴的前三名,在有些地方甚至排在第一。

我們團隊所在的北京市朝陽區(qū)雙井街道是一個人口密度很高、商業(yè)很發(fā)達的繁華街區(qū)。與其他高密度區(qū)域一樣,這里的環(huán)境問題也層出不窮,但街道卻沒有很好的手段去了解自己轄區(qū)的環(huán)境問題。距離雙井街道最近的空氣質(zhì)量監(jiān)測站也有幾公里之遠。在這里,城市的管理者主要只能依賴市民打電話投訴去感知轄區(qū)里存在的環(huán)境問題,而一般來說,市民只有到了忍受不了的時候才會打電話投訴。

作為雙井街道的責任規(guī)劃師,我們一直想尋找辦法,能夠讓基層政府在市民投訴問題之前就及時發(fā)現(xiàn)它。也許大家會想,這個問題很好解決,裝上傳感器就行。是的,所以我們自己動手設(shè)計了這樣一個白盒子,叫做蝠音象限。我們在盒子當中安裝了溫度、濕度、PM2.5、PM10、噪聲、異味、TVOC、甲醛、二氧化碳和GPS等各種傳感器芯片。

如果我們在雙井的5平方公里轄區(qū)里遍布蝠音象限,我們當然可以做到微觀尺度的環(huán)境監(jiān)測,但是它需要錢。我們測算了一下,在雙井有效實現(xiàn)微觀尺度環(huán)境監(jiān)測可能需要上千個傳感器,而且還有供電、供網(wǎng)和日常維護管理的問題,因此并不具備可行性。

于是我們把目光放到了雙井街道的綜合執(zhí)法車身上。與許多地方一樣,雙井街道也有自己的城管執(zhí)法隊,在那里,他們擁有10輛電動巡邏車,每輛巡邏車都會從早上6點多至晚上11點持續(xù)不斷地以固定路線在街區(qū)中進行巡邏。

所以我們試著將蝠音象限安裝在這些巡邏車上。這樣一臺城管巡邏車,就如同被裝上了耳朵、鼻子一樣,能夠為我們以10秒鐘為間隔持續(xù)不斷地收集沿途的環(huán)境數(shù)據(jù)。通過這些巡邏車回傳的環(huán)境數(shù)據(jù),我們在雙井街道大腦系統(tǒng)中開發(fā)了一套合成算法,將它們轉(zhuǎn)化成25米網(wǎng)格微觀尺度的環(huán)境監(jiān)測結(jié)果——比如,這個圖顯示的,我們就能知道雙井街道每個小時每個網(wǎng)格中的空氣質(zhì)量、噪聲、異味狀況,并可以發(fā)現(xiàn)在這些網(wǎng)格中,哪些網(wǎng)格此時此刻出現(xiàn)了空氣質(zhì)量的異常,哪些地方噪聲突然很高,哪些地方有異味。

街道大腦再將發(fā)現(xiàn)的問題節(jié)點信息推送到城管巡邏車的PAD上,讓巡邏車下一次到達這些問題節(jié)點的時候,停車拍照,并填寫問題出現(xiàn)的原因,比如如果一個地方有噪音,到底是交通擁堵導致的汽車鳴笛、店鋪播放音樂聲過大還是場地施工;如果一個地方有異味,是因為廚余垃圾暴露、下水道反味還是餐廳生火做飯,等等。巡邏車所填寫的核查信息反饋回街道大腦,指揮中心會對它進行查看,來判斷是否需要解決,以及由誰、以什么方式進行解決。

從這套系統(tǒng)上線以來,經(jīng)過這樣的處理流程,雙井街道的垃圾暴露問題減少了44%、垃圾問題暴露點減少了28%、市民關(guān)于環(huán)境問題的投訴比去年同期下降了20.8%。在未來我們還計劃給雙井的巡邏車安裝更多的傳感器,不僅讓它有耳朵、有鼻子,還能夠有眼睛、有腦子。

關(guān)于盒子的故事就講到這里,它為我們講了一個從以市民做傳感器到為市民做傳感器的故事,這個故事的主題叫做人本。

今天我要講的最后一個故事,它的名字叫井點。

井點是位于雙井街道蘋果社區(qū)東北側(cè)人行道邊上一個300平米的小場地。這個場地平淡無奇。場地上只有一類設(shè)施,就是老年人的健身器材,但它卻是一個80厘米高的臺地,且沒有任何無障礙設(shè)施,老年人不太容易上得去。這個場地上沒有任何兒童游樂設(shè)施,只有一塊景觀石頭,隨爺爺奶奶來到場地的小朋友只能在這塊石頭上爬來爬去。這個場地旁邊工作和居住著許多年輕白領(lǐng),但場地沒有任何適合年輕人的空間和設(shè)施,所以年輕人幾乎從不在這個場地停留。場地附近有一個工地,每天中午附近的工人會來到這里吃午飯,下午2、3點鐘,午休的外賣員也會來這里吃午飯,場地沒有桌椅,人們都蹲在地上或者在馬路牙子上吃飯。可以說,這是一個對所有人都不友好的場地,這樣的場地在城市里并不鮮見。

我們很希望有機會給這個場地做個“手術(shù)”,讓它變得更有趣、更有用,對所有人更包容。去年年底,我們獲得了這樣一個機會。北京市規(guī)自委朝陽分局和中社社區(qū)培育基金發(fā)起了微空間·向陽而生的設(shè)計競賽,征集不同的微更新項目方案,井點小微空間成功入圍,并得到了十萬元的改造資金。于是我們聯(lián)合草圖營造團隊開始了對它的微更新工作。

我們對這個場地進行了48小時持續(xù)不間斷的視頻觀測,記錄每個小時不同人群的到訪和活動,找到了與這個場地有關(guān)的利益相關(guān)者,比如,老年人、小朋友、外賣員、旁邊公司工作的年輕白領(lǐng)和健身愛好者。我們把他們召集起來,舉辦了居民工作坊,將他們分成四個小組,提供一系列裝置,讓他們繪制對場地更新改造的設(shè)想,并得到了小朋友、老年人、設(shè)計師和健身愛好者等不同人群的設(shè)計方案。通過討論達成共識,得到了場地的共同愿景。

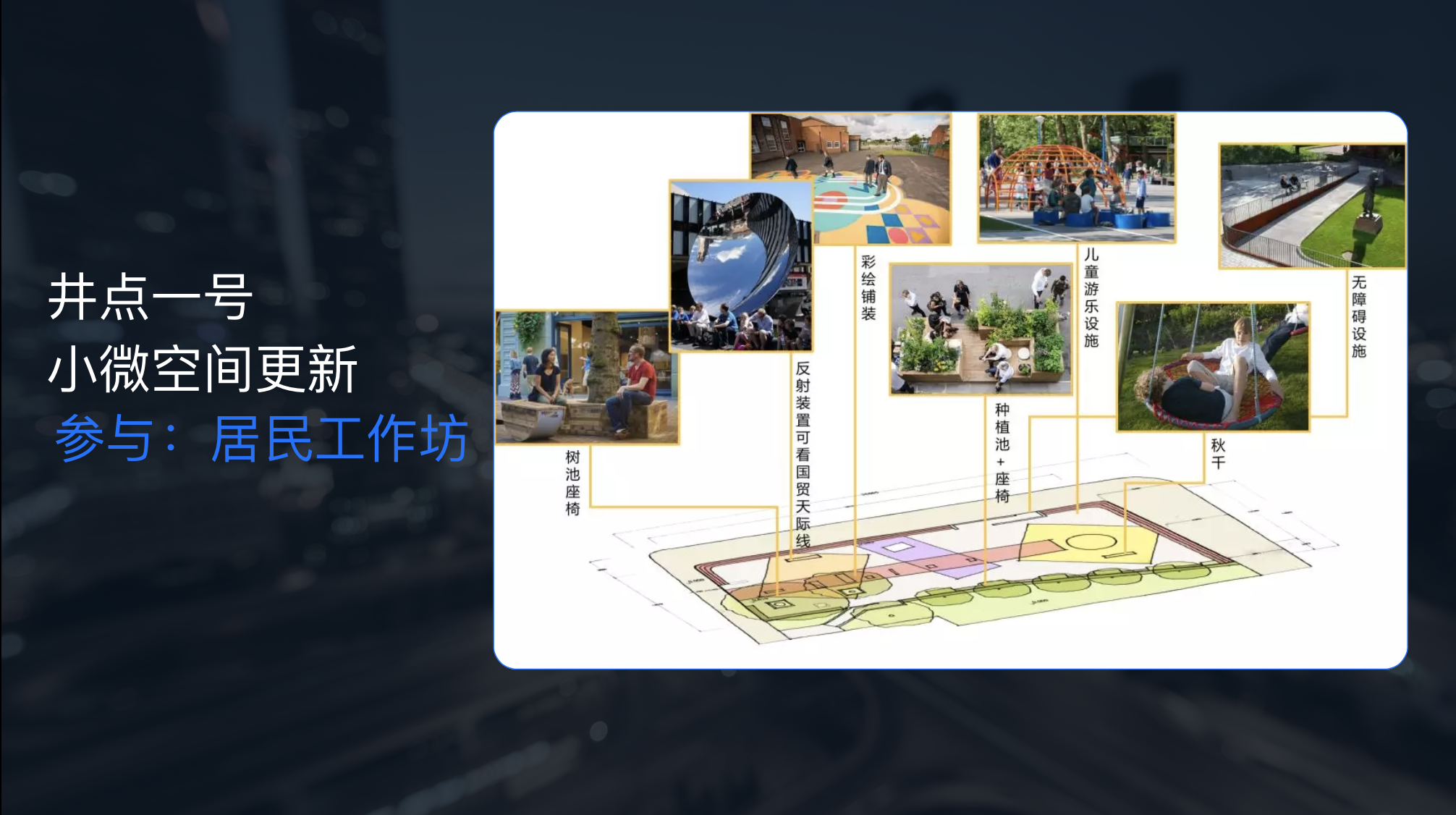

他們希望,場地有兒童活動設(shè)施、年輕人健身設(shè)施、休息桌椅、彩色鋪裝以及拍照打卡裝置,因為這個場地是一個難得的既能看到北京CBD天際線,又能看到高鐵和綠皮車的空間,具備網(wǎng)紅空間特質(zhì)。

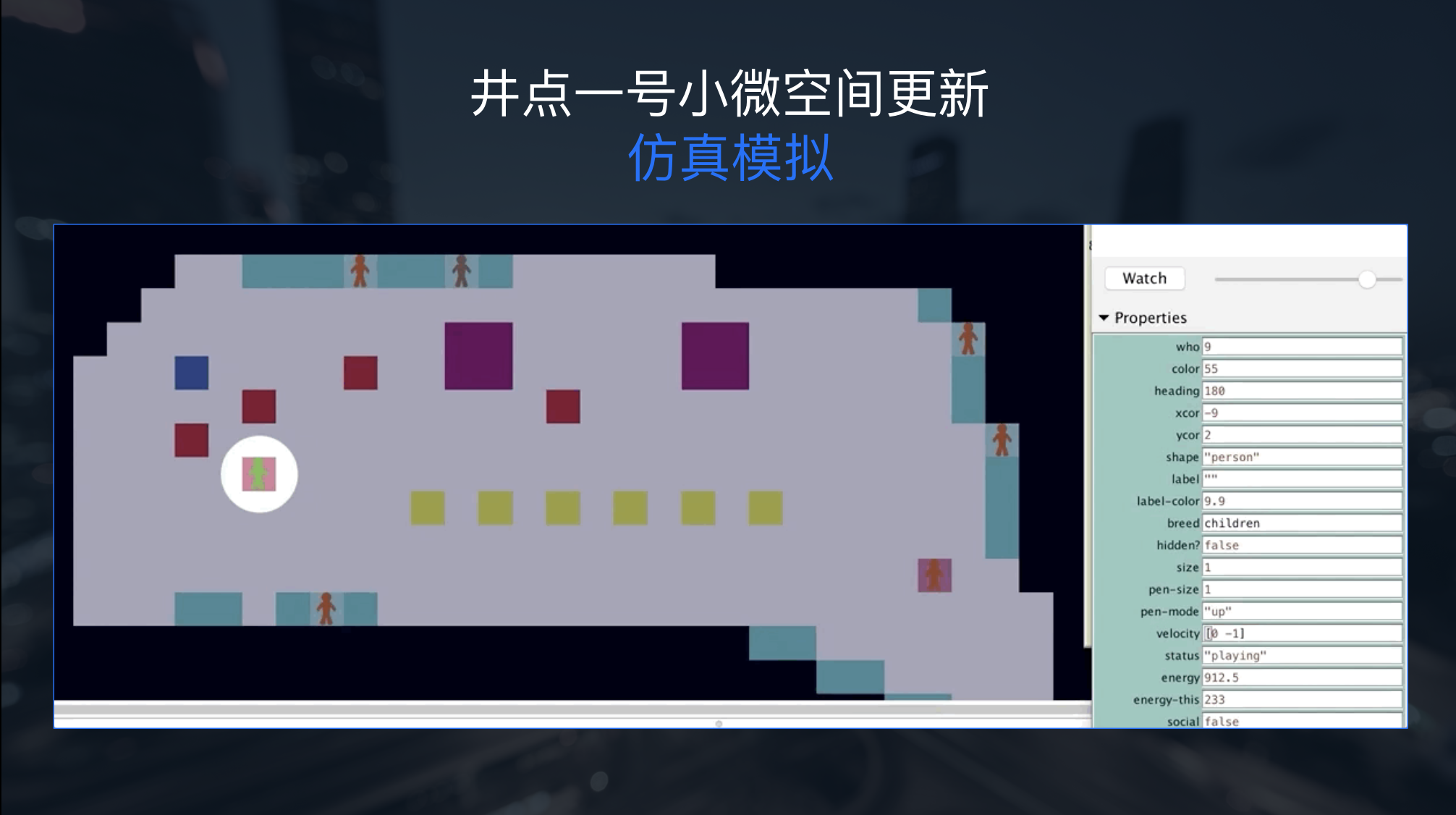

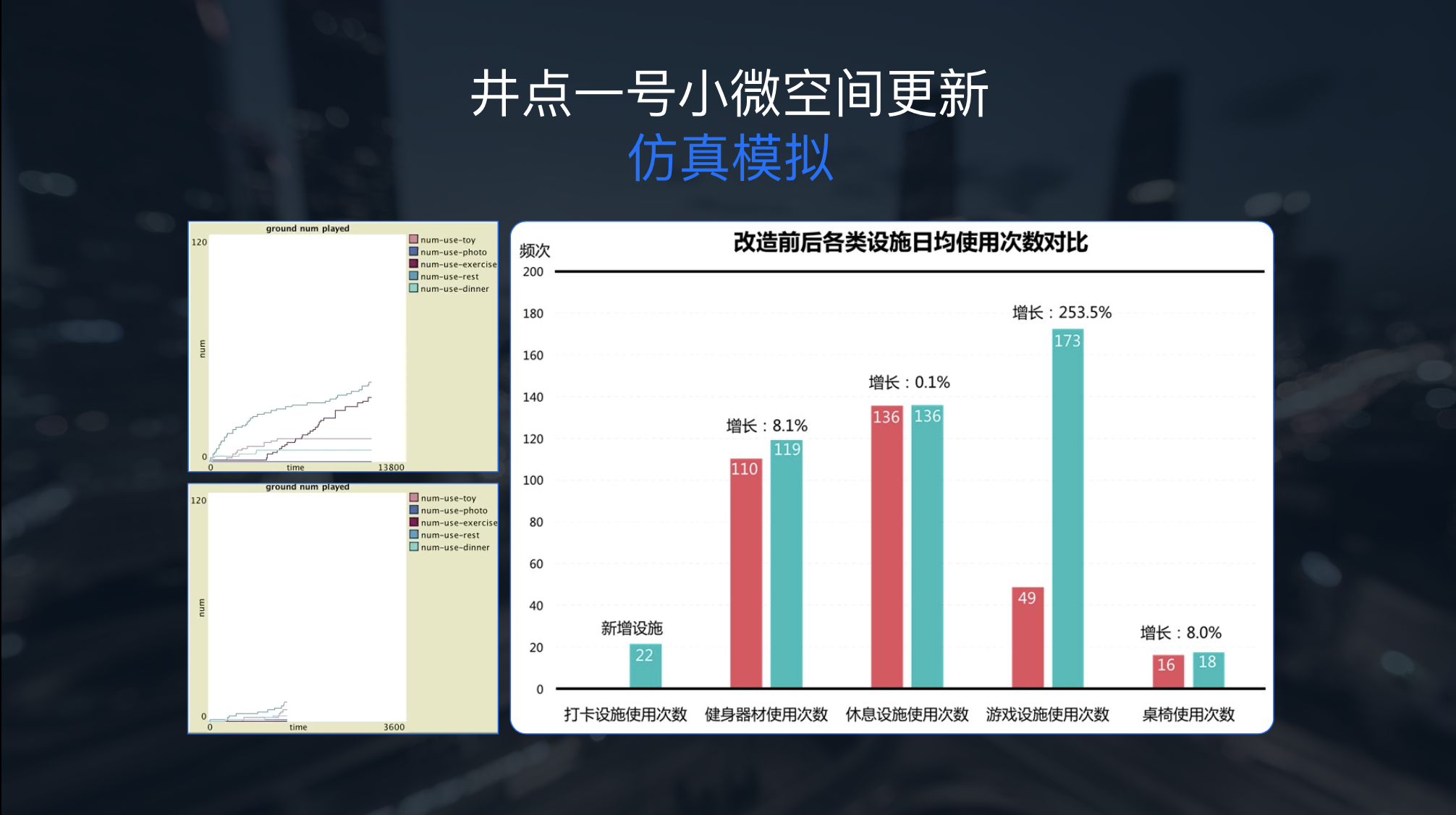

基于居民的共同愿景,我們與景觀設(shè)計團隊草圖營造,設(shè)計了不同的場地方案,并且基于之前通過視頻觀測得到的行為大數(shù)據(jù),開發(fā)多智能體模型,模擬不同設(shè)計方案如何影響人們到達場地的行為。

就像現(xiàn)在看到的動畫一樣,不同顏色的小人代表不同的人群,不同的色塊代表這個場地的各種裝置。

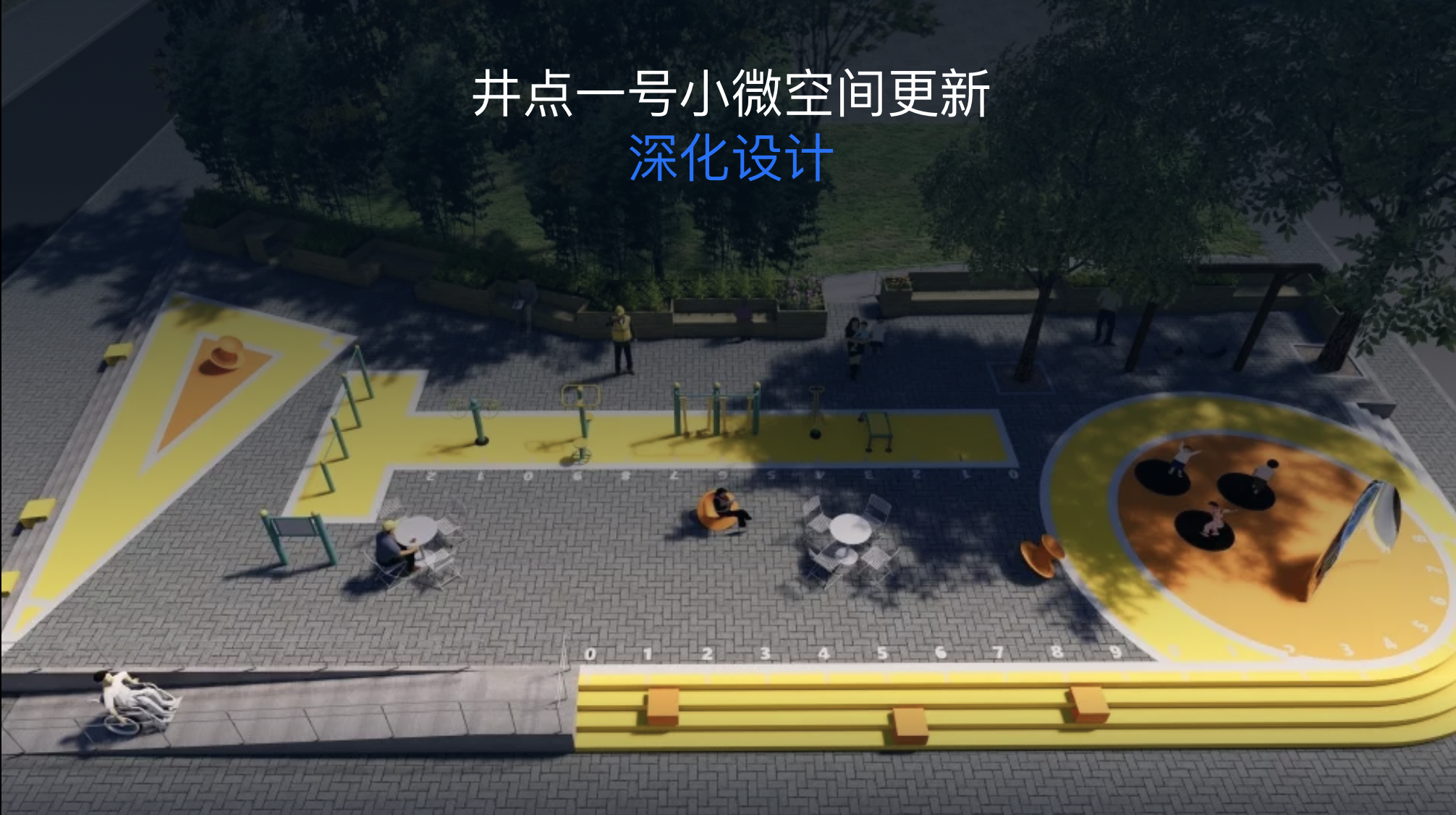

如此,我們可以預測,不同方案如何增加人們來到場地的次數(shù)、如何增進人們在場地的停留時長、如何促進人們的社交、如何提升場地空間效用,讓它的空間使用更均衡。經(jīng)過不斷優(yōu)化,我們得到了這樣的設(shè)計成果。

在這個場地上,我們?yōu)樾∨笥押湍贻p人設(shè)計了蹦床、秋千和陀螺椅,還特別給年輕人設(shè)計了鏡面反射裝置,能夠讓他們更輕松地與CBD天際線和經(jīng)過的火車合影;給老年人和健身愛好者保留了各種健身器材;為場地設(shè)計了帶座椅的花壇;為出行不便的人群設(shè)計了無障礙坡道,以及通過三角板、丁字尺和卷尺等景觀元素進行了場地彩繪鋪裝。

設(shè)計方案形成后,我們又組織居民對場地名稱進行了投票,這也是“井點”名稱的由來。居民們還對場地花壇種植的植物種類進行了投票,并且與我們一起親手參與了種子的培育、植物的栽培和移植。此外,井點所在的九龍社區(qū),還迅速組織居民議事會,形成了井點居民公約,由社區(qū)居民自己對場地進行管理。

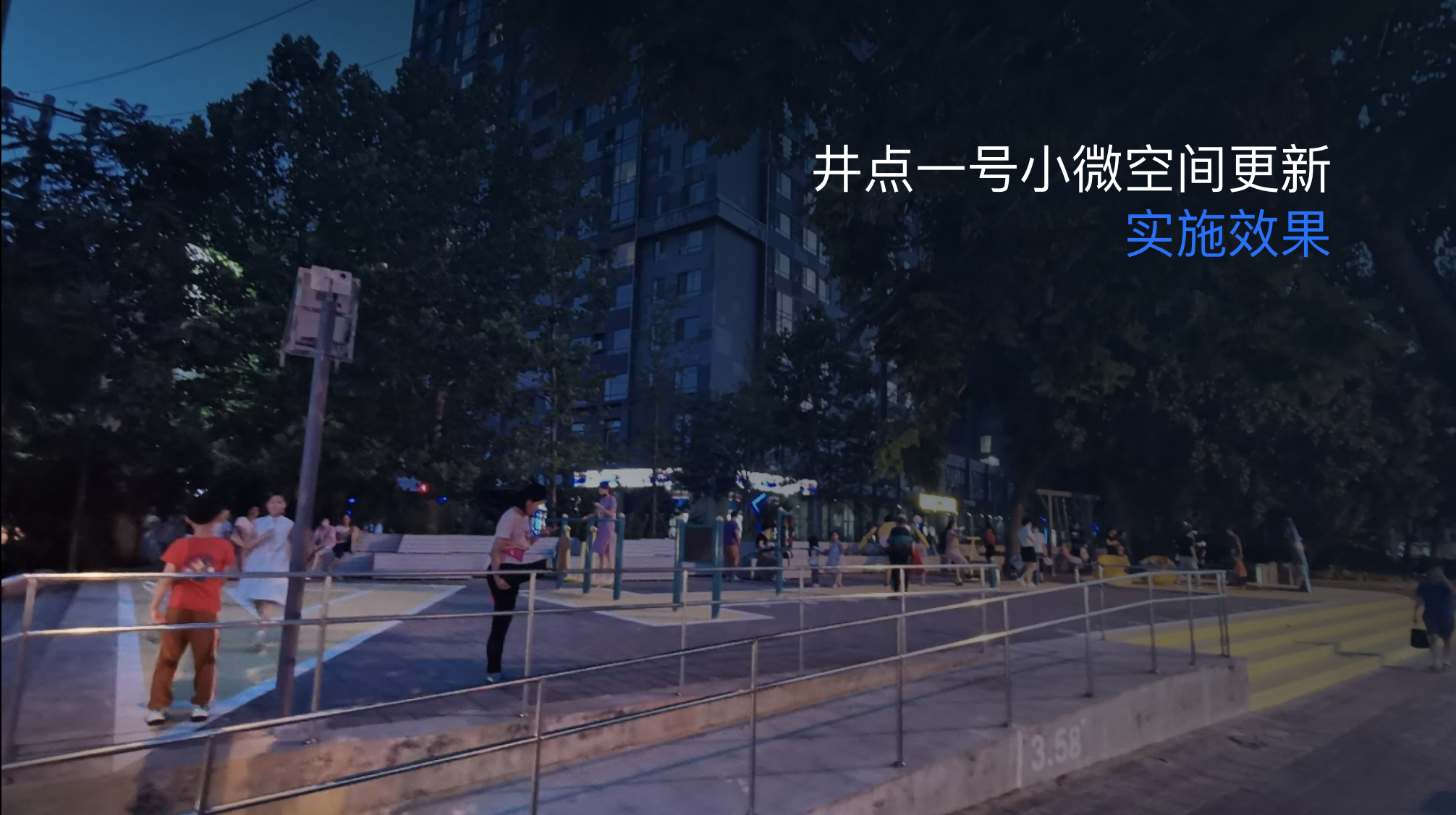

7月15日開園以來,無論是白天還是晚上,井點都充滿了活力。與過去不同,這個場地得到了老年人、年輕人、小朋友們的共同喜愛。并且,到了晚上10點,社區(qū)的保安脫下制服后,也會來到這個場地蕩秋千、玩蹦床、坐陀螺椅。

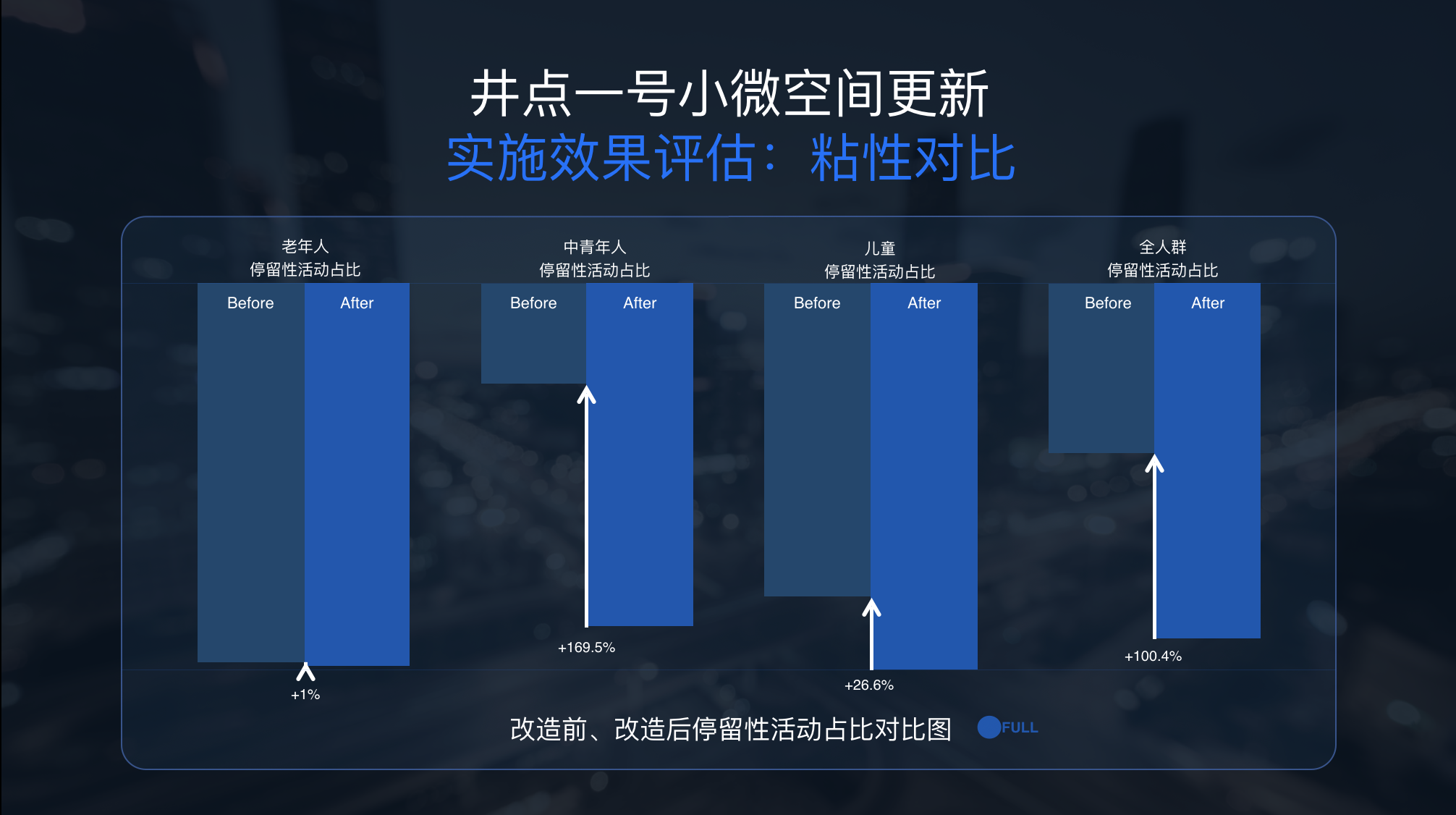

經(jīng)過我們的傳感器和視頻分析發(fā)現(xiàn),場地更新后,每天的到訪人次增加了50%,且過去這個場地的到訪絕大多數(shù)是路過行為,而現(xiàn)在路過行為僅占15%,絕大多數(shù)居民來到場地是以它為目的地,進行鍛煉、游戲、休息和社交。人們的停留性活動增加超過了100%,其中年輕人的增幅最大,增加了近1.7倍,場地粘性變得更強。

更重要的是,井點有效促進了社區(qū)居民的交往,我們發(fā)現(xiàn),不管人們是否互相認識,來到井點的年輕人互相交談的比例高達80%。而小朋友由于天天都來,迅速變成了熟人,他們每次交流時長高達15分鐘。場地改造后不僅顏值和活力變高,還迅速變成了居民交往的催化劑,成為重要的交流、互動空間。

由于這個場地從設(shè)計到實施都得到了充分的公眾參與,來到這里的居民,都會自發(fā)地幫忙安利這個場地。他們會說,場地的某某設(shè)施是我當時建議修的,這個花壇中的小苗是我家孩子親手種下的,等等。

受到井點一號小微空間更新的激勵,雙井街道又迅速拿出12個社區(qū)空間,開展社區(qū)微更新,希望它們和井點一樣,變成社區(qū)活力和社會交往的節(jié)點,于是井點就變成了井點一號,未來還會有二號三號四號……。關(guān)于井點的故事我也講完了,它是一個從為市民更新社區(qū)到與市民更新社區(qū)的故事,這個故事的主題叫做參與。

所以,如何創(chuàng)造一個人人共享的包容性社區(qū)呢?

首先,應該有人本和包容的價值觀;

其次,在社區(qū)的營造過程中,需要通過科學的手段去收集證據(jù)、診斷社區(qū)的問題、模擬和優(yōu)化解決方案,以及對實施效果進行跟蹤評估,以支持后續(xù)的持續(xù)更新和迭代;

第三,我們要有民主的精神,讓社區(qū)治理和更新都能得到充分的社會參與,只有讓市民參與其中,大家才會真正愛惜它和真正有獲得感。

我們要讓每一個社區(qū)問題的解決過程,都變成一個增進社區(qū)認同和凝聚力的機會。我們將這套方法叫做人本—循證—參與式設(shè)計方法,希望這套方法能夠被更多的城市和社區(qū)采用,讓我們的城市變成真正的人民城市,讓社區(qū)變成人人共享的包容社區(qū)。

最后有一個彩蛋,還記得我提的問題嗎?失去嗅覺叫做“齆”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司