- +1

那些引爆原子彈的人,過后還要去洗手間

本文節選的內容聚焦漢娜·阿倫特的“平庸之惡”。科技對人類的“異化”已經被諸多學者討論,但是阿倫特的批判更為徹底——“我們正在剝奪自己的人性”。可是人終究是人,即便在逐漸“非人化”,哲學家無法給出阻止變化的終極方案,但相信你我都能得到啟發。

科學在我們尚未配得上被稱作人類前,讓我們成了神。

——讓·羅斯丹

根據最古老的神話,我們離行使上帝的權力,只有一顆石榴種子的距離。而其中最家喻戶曉的故事,講的是最初的男人和女人,因為吃了一口讓他們"像上帝一樣知善惡"的果子而被懲罰。不過,還有其他許多古老的神話,比如潘多拉(Pandora)或吉爾伽美什(Gilgamesh)的故事,將我們天生的好奇心與苦難和死亡的必要性聯系起來。

人類最巨大的創傷,似乎是人類的覺醒。一個微不足道的動物,突然能夠思考世界及其自身,認識到自己必將死亡,渴望超越自己命運的東西。人類誕生的痛苦造就了我們存在的全部語法:語言、藝術、技術、宗教、哲學--在我們的愿景中,所有試圖想象或重塑世界的方式,都超越了自然賦予我們的。

美籍德裔哲學家和政治理論家漢娜·阿倫特,在她大部分作品的開頭都指出,人類剛剛經歷了一場與我們蛻變成理性動物類似的創傷。對于這種新創傷,阿倫特所舉的最引人注目的例子有大屠殺、原子彈、極權主義和太空旅行。不過,阿倫特認為,這場危機甚至比這些劃時代的事件還要嚴重。這種新經歷的創傷是對我們最古老的創傷的一種實現。

尤利烏斯·羅伯特·奧本海默(Julius Robert Oppenheimer)在原子彈首次引爆成功時,找到的唯一能表達自己的一句話,是印度古代史詩中描述混沌時代開端的"我正變成死亡,世界的毀滅者。"就像是我們又想方設法回到了伊甸園,又偷偷咬了一口禁果,只不過這次,是從生命之樹上摘下的果子。

我們并不是只在這些極端情況下,才對自己的物種釋放巨大的力量。我們有能力延長生命、操縱出生、改變地球的大氣層。我們將自己當作小白鼠來研究,不斷地希望重新設計我們的行為。我們站在地球的衛星上,拍攝我們的星球。我們研發"智能"技術,代替我們自己的工作,或者讓我們成為其仆人。

我們的慣常思維方式將我們分成了兩類人,一類是神,另一類是神施展魔法的原始生物:醫生和病人、銷售者和消費者、管理者和被管理者、科學家和他們的數據、炸彈的滴管和屏幕上的光點。阿倫特的首部重要作品,在第二次世界大戰剛結束時寫成,她在其中指出:"仿佛人類已經在將自己分成相信人類無所不能的人……和認為無能為力是其生活常態的人。"當我們在科技之神和生物之獸間如此分裂時,我們就失去了作為人的獨特空間,這個我們通過言行發掘和揭露我們到底是誰的共有空間。

然而,我們既不是神,也并非獸,我們既不是講求實用的超級計算機,也不是尼采所謂的超人。執行最終解決方案的始終是人。那些引爆原子彈的人,過后還要去洗手間。雖然阿倫特沒有為我們的問題提供一個全面的解決方案,但她提醒了我們,作為人,意義何在。這是我們當前經受的創傷導致我們不愿去想的問題。

大屠殺與“平庸之惡”

1943年,漢娜·阿倫特開始閱讀有關奧斯維辛的報道。她不相信這些報道,因為報道的內容不合人性。雖然她和研究軍事歷史學的丈夫都知道納粹是最下作的人類,他們什么事情都做得出來,但是在打仗時,建造一座座工廠,消滅一個民族,這在軍事或政治上,能有什么意義呢?隨著時間的流逝,面對不可否認的證據,她意識到,令人難以想象的事情確實發生了。"意識到這點,真的像天崩地裂。因為我們原以為,所有事情都能夠彌補,就好像某種程度上,政治里的一切都是可以彌補的。但這件事不能。這件事不該發生。"

我們有時用"去人性化"(dehumanizing)一詞,描述將人性推向極限的苦難,比如奴隸制、強奸、戰爭。這些事情雖然邪惡,但其中仍然包含我們扭曲的人性。奴隸的人性遭到否定,但某種程度上也得到了接受。強奸受害者既是客體,也是主體。敵人既是惡魔,也是士兵。對于這些惡的典型形式,我們還能做出某種彌補--雖然無法扯平(不可能辦到),但能用一些表層的正義彌補。

而對于阿倫特來說,大屠殺受害者受到了完全去人性化的對待。他們的死亡不僅僅是憤怒、欲望或權力模式扭曲而成的結果。他們的死是流水線的結果--無法做出任何彌補。大屠殺并不僅僅是不公的痛苦,它是無意義的痛苦。正如1946年,阿倫特在她針對"死亡工廠"的反思中所說:

他們全都一起死了,不論年老還是年少、強壯還是虛弱、身體健康還是患有疾病,他們不是作為男人和女人、小孩和大人、男孩和女孩死去,也不是作為好人和壞人、美麗的人和丑陋的人死去,而是全被降格為最基本的有機生命體,跌入原始平等至深至暗的無底之洞,就像一頭頭牛,像是物質,像是沒有生命和靈魂的物件,甚至連死亡可以蓋上印記的面容都沒有。

顯而易見,受納粹迫害的人,是被去人性化、當作物來看待的。但納粹自身亦如此。盡管奴隸制和強奸--戰爭在某種程度上也如此--不僅改變了受害者的品性,還改變了加害者的品性,但這些是能夠從加害者的人性角度做出解釋的。例如,奴隸制作為一種社會制度,其官方目的是為了讓一部分人能夠過上流的生活。

在她"二戰"后的第一本書《極權主義的起源》中,阿倫特沒有再犯她初次閱讀關于大屠殺報道時所犯的錯誤。要理解納粹主義,恰恰不能對毒氣室感到震驚。消除人類、控制人這一動物,是納粹主義思想的核心和靈魂。恐怖就是極權主義的內核。正如我們歷來生活在上帝隨時隨地都會懲罰我們的神圣恐懼之中,極權主義政權下的人們,也生活在類似的神圣恐懼之中。

起初,阿倫特將這種制度化的恐怖主義稱為"根本之惡"(radical evil):"一種所有人都同樣變得多余的制度"。她對詞語的使用一貫十分謹慎,最終,她拋棄了"根本之惡"的說法。盡管這一問題確實極端,但她后來認為,惡沒有真正的深度,因此永遠不可能是"根本的",只有善才可能是根本的。不過,她堅持認為,一種使人性變得多余的邪惡秩序已經出現了。她將這種新秩序重新命名為"平庸之惡"(the banality of evil)。

將“工作”降格為“勞動”的驚人力量

人類生活的平庸化并沒有停留在政治領域。這種平庸化潛入工作場所,我們身份形成的另一個領域。正如我們的創傷有時會讓我們忽略行動和行為之間的差異一樣,它也會讓我們模糊"勞動"和"工作"之間的差別。

"勞動"實際上指的是,我們必須要做的不需要技能的重復性任務。"勞動"的主要以及幾乎是唯一的動機是必然性。勞動的最基本形式是分娩。女性必須"勞動",方可生出孩子。沒有女性(更不用提男性)會說:"我真的只是對分娩感興趣,我只是不想要孩子。"古往今來,數萬億的女人無論是否愿意,其分娩的原因都很簡單:為了孩子。

勞動具有重復性,因為勞動的結果會立即歸入生命本身的歷程之中。勞動的目的,就是為了消耗勞動。你為什么洗碗?這樣你就能再把它們用臟了。你為什么種莊稼?這樣你就能將食物端上餐桌,餐桌上有食物你才能吃飽肚子,吃飽肚子你才能種更多莊稼。你為什么生孩子?這樣他們就能長大生自己的孩子。

為勞動本身感到驕傲,很困難,甚至有點傻。在很大程度上,勞動本身毫無意義。不要誤解我:完成勞動還是很重要的,養家糊口很自然,也很好,更不用說為生孩子而忍受分娩之痛了。但是,在你洗好碗后,叫來家人和朋友,對他們說:"讓我們來好好欣賞我的勞動吧。"這會有點過分。

盡管我們為提供必需品感到驕傲,但我們從勞動之中找不到我們獨特的自我(事實上,僧侶們之所以從事勞動,正是為了將自己從自我中解脫出來)。因為我們從勞動本身中幾乎找不到個人意義,所以我們一般都試圖擺脫勞動。上層階級讓奴隸勞動。男人讓女人勞動。有錢人讓用人勞動。父母強迫孩子勞動。技術先進的社會發明機器來勞動。勞動沒有展示出我們的誕生性。

"工作"的第二種意思是指手藝人所做的事情,那些修理被制造出來的東西,延長其使用壽命的人。你在建好一棟房子、織好一頂帽子或修好內燃機后,叫來自己的家和人朋友,說:"欣賞我的工作吧。"這并不為過。像行動一樣,工作展示出了你作為個體的特點,只不過這種方式更加具體。想一想所有那些制作愛好者和修理愛好者,他們心甘情愿舍棄自己的周末,搗鼓完全不必要的項目。

我們的工作不僅讓我們了解自己的特點,還讓我們了解自己的生活方式和文化--阿倫特稱之為"世界"(the world)。如果你想了解另一種文化,比如古埃及文化,你可以通過查看陶罐、莎草紙和陵墓得知許多關于古埃及文化的信息。事實上,工作對個人來說之所以如此有意義,在很大程度上正是因為,我們為世界貢獻了一些重要的東西。

正如行動被降低為行為,工作也被降低成勞動。從約翰·洛克、亞當·斯密到弗雷德里克·泰勒和亨利·福特,人類發現了勞動本身具有的驚人力量。通過將工作分解成一項項需要勞動的小任務,即"勞動分工",和泰勒所謂的"科學管理"進行安排和監督,我們能釋放出巨大的生產力。我們創造出數不清的工作崗位(不過,已經有越來越多由機器人完成),成就了前所未有的創新,創造出迄今無法想象的財富。但我們為這些收益付出了巨大的代價。

馬克思主義對資本主義勞動的批評非常出名:資本家沒有給勞動者為他們的產品創造的基本價值支付報酬,他們延長勞動的時間,將工作轉移到勞動力最廉價的地方,并隨后對社區進行破壞與根除。阿倫特的觀點影響非常深遠:勞動力量的釋放嚴重減少了我們在工作中找到意義的機會。將工作變成勞動,消除了自我發現和意義創造的關鍵空間。

這種情況不僅局限于流水線。商業模式的流行語,"目標"、"基于研究的"、"考核"、"可量化的"、"效率"等詞,現在已經逐漸進入"白領階層"的工作,就像原來它們進入"藍領階層"的工作時那樣,而且,令人遺憾的是,甚至進入了教育領域。馬修·克勞福德在《摩托車修理店的未來工作哲學》一書中的一個核心觀點是:

辦公室白領的工作遭到了同樣的"科學管理",而這個"科學管理",曾經將手藝人的工作降格為工廠勞動。克勞福德描述了他在資訊檢索公司找到了一份工作,他天真地以為,自己做的是仔細閱讀、認真概括學術文章的嚴肅腦力工作。可他很快發現,他要做的并不是閱讀文章,而是運用一種略讀方法。剛開始時,他每天要處理15篇文章,很快,他必須每天處理28篇學術文章!

克勞福德使用了阿倫特充滿價值觀的語言,描述將腦力工作轉化成勞動的效果:"那份工作需要少動些腦子,還需要一些道德再教育。"他必須學會如何不那么負責任,如何少花些心思。

如何做回人?

我們為什么會甘于這種勞動呢?到底是什么讓我們愿意為了實現糟糕的目標,放棄為我們的社會貢獻有意義的東西,而選擇那些可以替代的勞動呢?要記住勞動的目的:我們勞動,這樣我們就能消費勞動的產品。換言之,我們做我們的工作,這樣我們就能掙錢買東西。

世界上的許多勞動者(比如,在血汗工廠中生產你我現在穿著的衣服的孟加拉國兒童)做他們的工作,僅僅是為了養活自己。"白領階層"勞動者掙的錢足以照顧自己和家人,他們用自己的薪水,從事所謂消費主義的活動,這通常相當于試圖買回被從我們這里偷走的身份。

我們總是創造出令我們承受痛苦的社會和政治條件,比如奴隸制和農奴制、金權政治和暴政。阿倫特認為,我們現在施加在我們自己身上的,是通常使我們向上帝哭訴"為什么偏偏是我"的那種痛苦。

對于這種新型的自我施加的痛苦,我們該怎么辦呢?對于與作為半科技神和半進化獸,相伴而來的那種特殊的孤獨感,有什么解決辦法?阿倫特沒有提供政治計劃,也沒有提供道德解決辦法。她沒有告訴我們所謂人類世(Anthropocene)的新規則,而是提醒我們:我們還是人。

我們的人性有賴于自行思考、尋找并保存公共討論的領域、在這些領域做出行動、找到真正的工作、塑造而非消費我們的身份、承擔責任。在剝奪之中,我們獲得了看清我們最需要的是什么的機會。在痛苦之中,我們獲得了重振世界的機會。

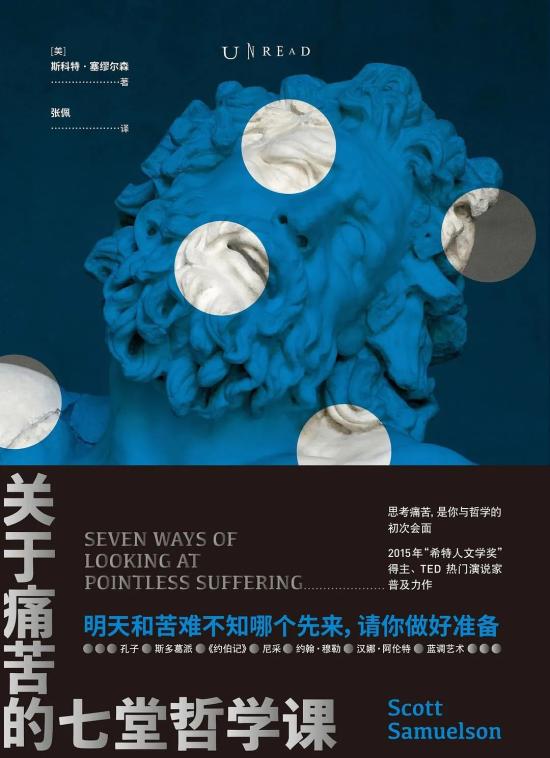

本文節選自

原作名: SEVEN WAYS OF LOOKING AT POINTLESS SUFFERING

作者: [美]斯科特·塞繆爾森

譯者:張佩

出版社:未讀·思想家 | 北京燕山出版社

出版年: 2020-6-1

責編 | 培迪培迪培迪

主編 | 魏冰心

圖片 | 《銀翼殺手》

原標題:《那些引爆原子彈的人,過后還要去洗手間》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司