- +1

發現了24顆比地球更宜居的行星,這些備胎靠譜嗎?

原創 萬物 把科學帶回家

撰文 沈夢溪

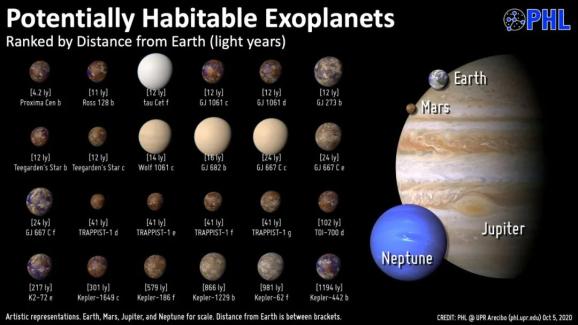

國慶期間,國外的科學家們又搞了個大新聞:10月6日,德國和美國的科學家們在《天體生物學》上發文,聲稱“找到了24顆可能比地球更宜居的星球,并且在這些星球上可能有生命的存在”。這個新聞繼金星發現磷化氫的新聞之后,在各種營銷號筆下又掀起了一波小高潮。

那么,為什么科學家們會這么熱衷于尋找宜居行星呢?

事實上,人類對地外生命的好奇心由來已久,但是真正開始有計劃有目的性的進行探測,還是要等到20世紀50年代。美蘇冷戰期間,美國與蘇聯爭相發射各種地外探測器,這些地外探測器覆蓋了太陽系內的八大行星、矮行星與小行星,我們如今很多對于太陽系的認知都起源于美蘇冷戰期間的探測結果。同時,地面的天文學家們也試圖依靠射電望遠鏡進行巡天,試圖尋找到外星人向外發射的電波。

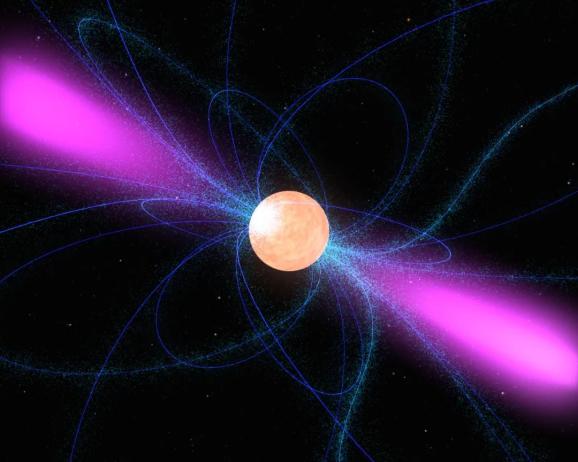

這些射電望遠鏡一度有了重大發現,它們從宇宙中接收到了一些以固定頻率向外發射的電磁波,這讓人們曾一度陷入狂熱之中,以為我們真的發現了地外的智慧文明。但是這些電磁波很快被證明不過是脈沖星的固定頻率罷了。

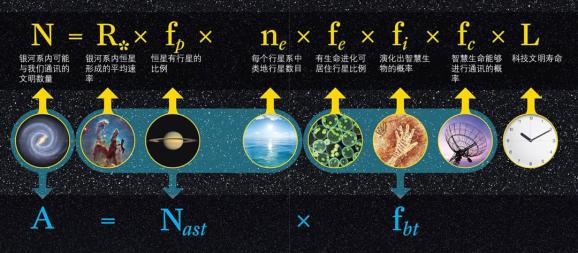

幾乎與此同時,科學家Drake在世界上地外生命的首次研討會上提出了用以估算銀河系中智慧生命存在概率的公式,這就是著名的Drake公式。在這個公式中,根據保守估計,地外智慧生命的保守估計在50~5000個。

但是此后,在長期尋找地外智慧生命發出的信號無果之后,人們的的期望值開始降低,把目標從“找到外星智慧生命”調整到了“找到外星生物”上面。當然,這一個轉變與科技進步,以及人們對于生命的認識越來越深刻有關。

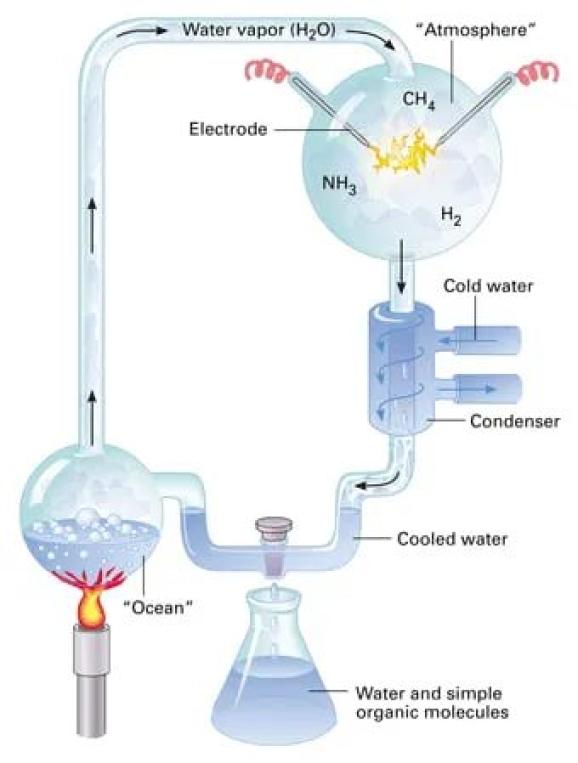

第一,從1953年米勒實驗開始,科學家們發現在還原性大氣中的無機物分子可以通過自然條件下的化學反應生成有機物小分子,這些小分子包括多種生命所必須的氨基酸等,而后續更多科學家在實驗中也生成了更為復雜和多樣化的有機物,雖然到目前為止,科學家們尚未在實驗條件下用這些有機物合成生命,但是這些實驗無疑讓人們認識到生命很可能就是在自然條件下,通過各種化學反應而逐漸誕生的。

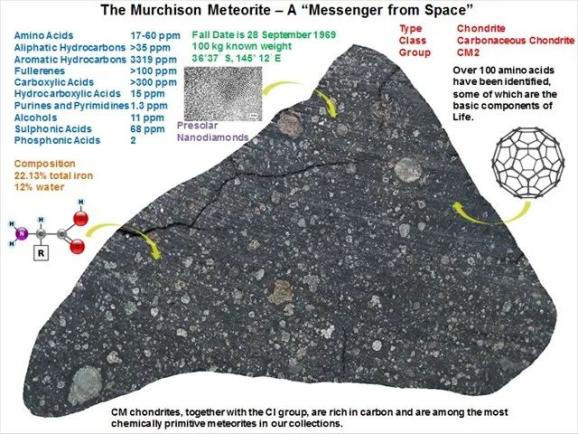

第二,1969年,一塊隕石在澳大利亞的小鎮Murchison降落,科學家們在第一次檢測中就發現了5種氨基酸。隨著技術的進步,在這塊隕石中又陸續檢測出組成核算的堿基,以及其他上千種有機分子。此后,科學家們又陸續在其他許多隕石中發現了有機物,當然,這些有機物與地球上的有機物在結構上是有差異的,但是這無疑證實了米勒實驗的結論:形成有機物的化學反應在宇宙中是廣泛存在的。

第三,地質學家通過全球性的海洋調查,發現在全球大洋的洋底存在著大量的海底熱泉。這些熱泉位于海底火山附近,實際上是海水通過海底裂縫直接與巖漿進行物質交換后又重返地表形成的,因此富含各種礦物質,這些礦物質遇到冷水發生化學反應,形成黑色或白色的沉淀物,看上去就像是黑/白煙囪一樣,因此也被稱為海底黑/白煙囪。在這些黑煙囪附近,各種無機物豐富,溫度在數十-數百度之間,在這里由于海水阻隔了強烈的紫外線,而且能夠提供長期穩定的環境,與此相比,米勒實驗中的還原性大氣中雖然也能形成有機物,但是在地球這樣大氣層較薄的環境中,紫外線極為強烈,對于生命的形成極端不利,因此科學家們越來越開始相信地球上的生命實際上誕生于海底熱泉附近。

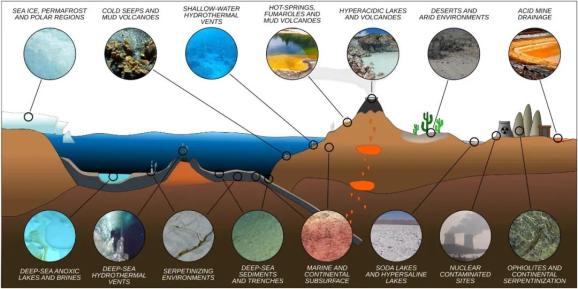

第四,生物學家們在全球各地的極端環境中發現了越來越多的極端微生物,開始對于生命存在的條件有了新的認識。比如在黃石公園的高溫溫泉中發現了能夠耐受60-80℃高溫的嗜熱菌,這在以往是不可想象的,因為普遍認為蛋白質在超過60℃就會變性。此外,還發現了嗜鹽、嗜堿、嗜冷、嗜酸、嗜壓等各種極端環境中的微生物,它們廣泛地分布在以前我們認為完全不可能有生命的永久凍原、極干旱沙漠、地下數公里高壓無氧環境、低氧高輻射平流層等極惡劣環境中。

這些新認識綜合起來,告訴我們這樣一個事實:地球生命極有可能起源于穩定水環境下的化學反應,而且生命遠比我們想象的要堅強,它們能在各種我們無法想象的極端環境中生存下來。這些新認識也讓我們認識到,外星生命很可能在宇宙中廣泛存在:只要存在/存在過水環境,就算環境稍微惡劣一點,但也有可能存在著能夠耐受這些惡劣環境的極端微生物。

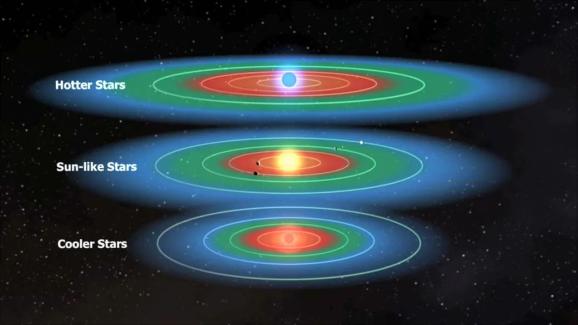

與這些新認識一起,有一個概念也開始逐漸被越來越多人接受,這個概念就是宜居帶。什么是宜居帶呢?其實就是指某些行星在圍繞恒星運動的過程中,距離不遠也不近,接收到的恒星熱量不會過多也不會過少,這樣行星上就能夠有適宜的溫度能夠存在液態水和生命。

宜居帶這個概念的出現,實際上還是由于人類科技水平有限。在尋找地外生命的過程中,前往各大行星進行實地考察當然是最理想的情況,但是我們現在的科技水平連發射探測器到太陽系內每一顆行星上進行考察都是一件很困難的事情,所以我們現在能夠采取的地外生命探測手段非常有限,能夠做的就是遍地撒網,重點撈魚。

所謂的遍地撒網,就是利用位于地面或太空中的望遠鏡進行遙感觀測。在遍地撒網的過程中,科學家們會重點標注出一些生命存在的可能性比較大的行星,然后繼續對這些行星進行長期的監測,繼而篩選出存在生命可能性最大的星球,在條件合適時發射探測器重點考察這些星球,這就是重點撈魚。而宜居帶內的行星因為存在生命的可能性較大,天然就是重點撈魚的對象。

國慶節期間這些國外科學家們所發表的文章實際上就屬于撒網的過程,在茫茫星海中找到宜居帶內的星球,以待將來我們科技水平達到以后發射探測器進行重點撈魚。但是,在這個撒網的過程中,科學家們會遇到一個非常大的難題:行星不會發光!

我們目前對于遠方恒星系的探索,主要依靠的還是望遠鏡,但是由于系外行星離我們太遠,連恒星發射出來的光線顯示在望遠鏡中也只是一個小光點,那些不會發光的系外行星所能夠反射的恒星光線極為有限,所以我們無法用望遠鏡直接看到這些行星,只能夠通過間接的方法測量這些行星的參數:比如這些行星在運動過程中會遮住恒星的部分位置,導致恒星光度發生變化(掩星現象),我們就能以此判斷出行星的大小和公轉周期等。截至2014年,NASA通過這種方法才發現了1000顆左右的系外行星。

正如上文所說,這些行星運行到系外恒星與地球之間,遮擋了系外恒星的部分光線,這時候我們會測量此時恒星的光譜數據。等到行星運行到系外恒星背面以后,我們再次對恒星光譜進行測量,這樣,通過兩次測量就能夠大致得到該行星的溫度和大氣數據,這就是探測這些宜居帶行星是否宜居的主要方法。

所以,實際上我們目前所觀測到的所謂宜居行星,其觀測和計算的結果都是非常粗糙而且是間接的,它們是否真的宜居,真的要打很大的問號。這種“宜居行星”現階段最大的意義,并不在于某些營銷號所說的外星殖民,而在于為未來的繼續研究做參考。

此外,此次的24顆所謂的“超宜居”行星離地球100光年以上,靠我們現在的技術條件想殖民?還是早點回家洗洗睡吧!

不過癮,請戳

把科學帶回家

ID:steamforkids

原創文章版權歸微信公眾號

“把科學帶回家”所有

轉載請聯系 bd@wanwuweb.com

原標題:《發現了24顆比地球更宜居的行星,這些備胎靠譜嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司