- +1

從茶學到凡爾賽學,社交tag制造新文明?

原創 吳懟懟 吳懟懟 收錄于話題#凡爾賽1個

編輯| 吳懟懟

網生時代內容消費很快,以至于活在當下的你,還沒學習完熱搜上掛的新新話題,便又被新的梗推搡著向前。

而今,僅在陰陽怪氣這一件事上,互聯網就衍生出千姿百態的學習取向。

林有有茶學余溫未過,凡爾賽小組就一躍而上,往前,還有各類陰陽家們留下的復雜操作——不得不承認,補課,正在成為當代人上網沖浪的日常。(畢竟,對游走于社交媒體的我們而言,指不定哪天就撞上了迷惑行為現場。)

從六學、茶學到凡爾賽,這些藏在tag里的文明,正在以「璀璨」的語言邏輯,擊潰朋友圈酷蓋們的詩和遠方。

01

朋友圈酷蓋們的模仿秀

有關六學、茶學的前世今生,同學們想必熟悉非常,而所謂凡爾賽學,懂的都懂,不懂的——我解釋解釋。

凡爾賽學,又稱作凡爾賽文學,專指一種互聯網文學體裁,核心致力于表演高級人生。具體來說,是將某種貴族精神進行到底。

這套別致的話語體系,源起自微博博主「小奶球」兒童時期看過的一套漫畫《凡爾賽玫瑰》。

因為畫風華麗,人物設定高貴,凡爾賽玫瑰被博主「小奶球」名詞活用,成為一種互聯網文學體裁,并由此衍生了對應的微博tag——凡爾賽文學研究與實踐。而熟練掌握這一門學科的人,則被稱為凡人,或凡學大師。

甚至還有人總結了凡爾賽文學寫作指南,從入門凡到高級凡,分門別類地介紹了凡學創作的進階守則。

而相比前度流行文學——六學、明學、茶學等,作為后繼者的凡爾賽文學顯然觀察樣本要更豐富具體,更為重要的是,比起解構社交媒體上的權威個體,顯然是觀察朋友圈里觸手可及的真實案例要更刺激。

從六學淵源,茶學復興,再到如今的凡學光大,中文互聯網的表達與觀察在沉淀中進化,時至今日,言必成學,幾乎沒有什么是當代沖浪人不能解構的。

02

tag里的文明

事實證明,不僅僅是各類學說,中文互聯網的tag里,藏著無數文明,而在圍觀之下,任何分享、聊天、評論都可以發展成行為藝術。

所以,除了以上體系化的文學表達,在大眾語境里還存在著另一種交流風潮。

如果你擅長網上沖浪,是個5G玩家,那你一定聽過這些句子:

「不會吧,不會吧。」

「就這?就這?」

「他急了,他急了」

「你品,你細品」

這類復讀機式的短句,近年來莫名出現,也莫名走紅,吃瓜群眾們可以在互聯網任何一個角落里看到它們的存在,進而學習、使用。而對句子本身來說,像所有互聯網黑話的流行,它們在走紅之后,也迎來了無比繁茂的模仿期,由此導致的直接效果是,小眾玩梗進一步出圈,成為大眾語境里的通用語義。

而社交媒體上的tag,就是這些新新詞匯的秀場。

有人樂在其中,把這當做最潮流的表達式,有人厭惡非常,難以理解這些句子,認為這簡直讓人尷尬到頭皮發麻。

在使用者看來,比起條分縷析地反駁交流,復讀機式輸出短句更能夠在短時間內鮮明展示立場與情緒。更何況,這些句子還充滿了適用性,既能以不變應萬變,放置于所有社交語境,又能讓語言的攻擊力暴漲,性價比十足。

而在另一部分人看來,這甚至連模因生產都算不上,這些短句的誕生與傳播并沒有編碼和解碼的過程,乃至于對使用者們來說,這連認知門檻都沒有,它們所傳達與承載的僅僅是一種名為「陰陽怪氣」的情緒而已。

Tag里的文明一輪一輪滾過,原本簡單的詞匯在一層又一層轉述后,原本意義淡去,新的釋義涌出。

而今,比起現實景觀,互聯網世界里的語言表達要鋒利的多,這可能就是網線的魅力。

03

當陰陽怪氣成為一種顯學

正如硬幣有兩面,這種以陰陽怪氣為核心的互聯網模仿秀在帶給一部分人快樂的同時,也蠶食著一部分人的快樂。

換句話說,在這樣一種交流風潮中,語言在不斷通貨膨脹,這會使得原本的交流貶值。

「當人人都在言說上帝,傳到后來,「上帝」這個詞不僅會貶值,而且還會面臨嘲笑和解構的命運。」

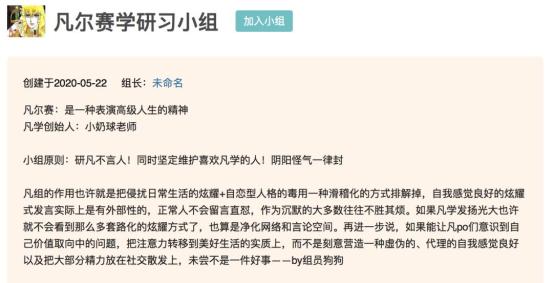

豆瓣凡爾賽學研習小組的簡介上,就掛著這樣一段話:

「凡組的作用也許就是把侵擾日常生活的炫耀+自戀型人格的毒用一種滑稽化的方式排解掉,自我感覺良好的炫耀式發言實際上是有外部性的,正常人不會留言直懟,作為沉默的大多數往往不勝其煩。如果凡學發揚光大也許就不會看到那么多套路化的炫耀方式了,也算是凈化網絡和言論空間。」

就像「不會吧,不會吧」之類的垃圾話不能為交流帶來信息量一樣,凡學、六學、茶學們的流行也不會帶來超越玩梗本身的縱深,它充其量只是個略新鮮的風洞,時不時穿行一些新氣味而已。

而今,在社交媒體的推動下,這種新氣味的流行更加快速了。新的學說不斷誕生、崛起、風行,進而變得大眾和普通,最終,迅速過氣。

04

表達欲的雷曼周末

數字世界并不是希望之城,網絡用梗也有陰暗面。

在互聯網黑話彌漫之前,我們可能會相信「好的閱讀要冒巨大的風險。它會使我們的身份、自我變得脆弱。」

然而,在數字世界漂流一圈后,才發現,比起閱讀,網絡時代的交流才是殺傷力的集大成者,當陰陽怪氣大法一啟動,誰也不想再開口。

相反,從誕生之初,它們的核心要領就是要隔絕交流。而從結果來看,當社交媒體上的分享被吃瓜群眾們玩成了模仿秀后,人們很難不勒緊表達的窗口,即使在公共討論空間里,說理與論證也是戰勝不了垃圾話和套路的,更何況是對個人情緒表達的消費。

《未來已來:大變局時代發展指南》的作者邁克爾·麥昆曾強調,「只有意見不同的交流,才能達成真正的辯論和思想的交換。」但如今的社交潮流并非如此。

從最普通的評論復讀機,到更進一步的網抑云嘲諷,再到現如今的凡爾賽研究,虛擬世界的避難所屬性不斷被壓縮,生活在此中的我們也不得不開始精心計算與網絡友鄰們的社交距離。于是,朋友圈三天可見,微博關注7天才可評論,連碎碎念也流亡至小眾社交平臺。

或許,一段時間后,當社會學家觀察起此刻的沖浪文化,會忍不住感嘆,這是表達欲的雷曼周末。

而對于當下忙著撲向新梗的吃瓜群眾而言,不管是身先士卒自掛賞味樣本,還是跟風學習鉆研核心精神,網上沖浪最重要的是要有一顆「勇敢的心」。

否則,你還沒體味到網絡狂歡的趣味,便先因高敏人格而陷入不間斷地自我反省。

吳懟懟工作室原創出品

吳懟懟,左手科技互聯網、右手文娛與消費。人人都是產品經理2017年度作者,新榜2018年度商業觀察者,DONEWS2019年度十大專欄作者,NEWMEDIA2019年度科技新媒體,天極網2019年度影響力自媒體。

騰訊全媒派榮譽導師,虎嗅、36氪、鈦媒體、數英等專欄作者。

轉載、商務、以及加讀者群,請聯系個人微信號「wuduidui728」,備注個人信息,公司—職務—姓名。

原標題:《從茶學到凡爾賽學,社交tag制造新文明?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司