- +1

藝術(shù)閱讀在上海⑤|個(gè)體書(shū)店一隅:書(shū)香不怕巷子深

“澎湃新聞·藝術(shù)評(píng)論”(www.kxwhcb.com)“藝術(shù)閱讀在上海”系列,繼續(xù)觀(guān)察上海不同形態(tài)書(shū)店的藝術(shù)閱讀部分。

本期聚焦的是以藝術(shù)內(nèi)容為主打的上海個(gè)體書(shū)店,如隱匿于街巷的香蕉魚(yú)書(shū)店和半層書(shū)店,一直有著不錯(cuò)的口碑,吸引著不少藝術(shù)愛(ài)好者,何以“書(shū)香不怕巷子深”?

半層書(shū)店

位于上海普陀區(qū)的香蕉魚(yú)書(shū)店和虹口區(qū)的半層書(shū)店均主打藝術(shù)類(lèi)圖書(shū),除了打造了審美的建筑空間外,其選書(shū)也均有自己的特色。香蕉魚(yú)書(shū)店主營(yíng)“藝術(shù)家手工書(shū)”,在小小的空間中,融合了書(shū)店、畫(huà)廊、印刷工藝工作室、文化推廣平臺(tái)等多重作用;半層書(shū)店主打建筑和設(shè)計(jì)類(lèi)的外版書(shū),空間本身也是從工業(yè)遺產(chǎn)改造為書(shū)店的范本。

香蕉魚(yú)書(shū)店

從“小眾”走向大眾的藝術(shù)書(shū)展

近幾年,“藝術(shù)書(shū)展”的火熱讓不少年輕人看到了“書(shū)”的不同含義,在年輕人云集的“藝術(shù)書(shū)展”上,書(shū)可以是藝術(shù)家的版畫(huà)作品,可以是以書(shū)的形式出現(xiàn)的手工藝術(shù)品,也可以是源自藝術(shù)作品的小文創(chuàng)。而在人頭攢動(dòng)的“藝術(shù)書(shū)展”攤位前,則呈現(xiàn)出更年輕的一代對(duì)“書(shū)”的理解。

10月16日起,第三屆上海藝術(shù)書(shū)展(UNFOLD2020)在莫干山路50號(hào)(M50)園區(qū)內(nèi)的各家畫(huà)廊空間舉行,這是上海藝術(shù)書(shū)展在第三次在M50舉行,在前兩屆上海藝術(shù)書(shū)展舉辦期間,曾創(chuàng)下過(guò)M50單日客流之最。

此次藝術(shù)書(shū)展從500多家申請(qǐng)單位中,精選了168家參展,為期三天的書(shū)展中,舉辦了研討會(huì)、策劃展、公教工作坊、講座和新書(shū)首發(fā)的活動(dòng),書(shū)展的主辦方之一為“香蕉魚(yú)書(shū)店”。“香蕉魚(yú)”的名字和LOGO,想必對(duì)于“藝術(shù)書(shū)”愛(ài)好者不會(huì)陌生,除了是藝術(shù)書(shū)展的主辦方和常客外,香蕉魚(yú)書(shū)店的實(shí)體空間位于石泉路一棟商務(wù)樓的底樓,四周交通不是很方便,14號(hào)地鐵線(xiàn)正在修建,加之附近多處正在市政施工,通地鐵之前若非“粉絲”特意前往,一般路過(guò)“香蕉魚(yú)”的可能性極小。

香蕉魚(yú)書(shū)店內(nèi)景

香蕉魚(yú)書(shū)店之所以與眾不同,或在于其主打“藝術(shù)家書(shū)”(Artists’ Books)。而數(shù)字媒體在沖擊實(shí)體書(shū)店的同時(shí),卻因?yàn)槠湫畔U(kuò)散的便利渠道,讓“藝術(shù)家書(shū)”出現(xiàn)了復(fù)蘇。

據(jù)“香蕉魚(yú)”創(chuàng)辦人之一蘇菲介紹,現(xiàn)代意義上的“藝術(shù)家書(shū)”源于上世紀(jì)60至70年代藝術(shù)家開(kāi)始用紙質(zhì)讀本的媒介承載自己的作品,并以書(shū)“翻折”的概念體現(xiàn)藝術(shù)理念,他們或借助書(shū)本本身的視覺(jué)閱讀形式呈現(xiàn)作品,或把書(shū)本頁(yè)面作為展覽空間。而后,一些小眾音樂(lè)的樂(lè)譜、詩(shī)集等會(huì)被制作成小冊(cè)子,供特定的受眾留念和收藏。到了上世紀(jì)80至90年代,傳統(tǒng)繪畫(huà)觀(guān)念被完全顛覆,不少藝術(shù)家、策展人、畫(huà)廊主開(kāi)始熱衷于用個(gè)人出版物的形式去記錄當(dāng)下。2000年以來(lái),個(gè)人創(chuàng)作者(藝術(shù)家、攝影師、插畫(huà)師等)以“藝術(shù)手工書(shū)”作為媒介推薦自己的藝術(shù),這也是目前香蕉魚(yú)書(shū)店的主營(yíng)方向之一。這一領(lǐng)域可以追溯到美國(guó)紐約的Printed Matter,這家成立于1976年的書(shū)店,目前已經(jīng)成為致力于傳播、理解和欣賞藝術(shù)家的書(shū)籍和相關(guān)出版物的非營(yíng)利組織代表機(jī)構(gòu),并與紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館(MoMA)的收藏互動(dòng),以博物館構(gòu)建“藝術(shù)家書(shū)”系統(tǒng)。2004年,Printed Matter在紐約創(chuàng)辦藝術(shù)書(shū)展,當(dāng)時(shí)僅有20多家展商,到了2019年,來(lái)自全球大概有70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的380余家展商聚集紐約藝術(shù)書(shū)展,并以藝術(shù)家書(shū)為媒介展示各國(guó)文化,其中包括來(lái)自中國(guó)的“假雜志”。“藝術(shù)書(shū)展”的概念也在幾年前來(lái)到上海。

如今位于紐約11街的Printed Matter

2010年創(chuàng)辦的“香蕉魚(yú)書(shū)店”為“藝術(shù)書(shū)展”在國(guó)內(nèi)的落地提供了基礎(chǔ),當(dāng)時(shí)從英國(guó)和德國(guó)留學(xué)歸來(lái)的蘇菲和關(guān)暐創(chuàng)辦了中國(guó)第一家專(zhuān)注于引進(jìn)世界各地獨(dú)立出版物的藝術(shù)書(shū)店,當(dāng)然做書(shū)店并非忽然為之,兩人在留學(xué)期間就拜訪(fǎng)歐洲小書(shū)店、觀(guān)察書(shū)店經(jīng)營(yíng)方式,并在收集各類(lèi)書(shū)籍和藝術(shù)雜志的過(guò)程中,收獲和積累了對(duì)書(shū)和書(shū)店的興趣并積極地把這種獨(dú)特、有趣的文化帶回國(guó)內(nèi)。

2008年,在博客和微博風(fēng)行的時(shí)代,“蘇菲獨(dú)立書(shū)店”和“Simple Style”便受到不少文藝愛(ài)好者的關(guān)注,其內(nèi)容主要來(lái)自于兩位創(chuàng)始人以美學(xué)、設(shè)計(jì)、攝影、書(shū)店和出版的角度去搜尋發(fā)生在世界各地的藝文動(dòng)態(tài)和新鮮資訊,由此累積了香蕉魚(yú)書(shū)店第一批的讀者和顧客。2009年冬天,香蕉魚(yú)這個(gè)書(shū)店的名字誕生。

知名插畫(huà)家王春子的手繪的“香蕉魚(yú)”LOGO

“香蕉魚(yú)”的名字取自美國(guó)著名作家J.D. Salinger的短篇小說(shuō)集《九故事》的開(kāi)篇之作 《逮香蕉魚(yú)的好日子》(A Perfect Day for Bananafish),故事似乎是時(shí)代青年的寫(xiě)照,而名字則表達(dá)了對(duì)當(dāng)下年輕人的期望,這也誕生了香蕉魚(yú)書(shū)店網(wǎng)站長(zhǎng)長(zhǎng)的域名“a perfect book for bananafish.com”。書(shū)店的LOGO是一只抱著魚(yú)的小熊,這個(gè)圖像來(lái)自于知名插畫(huà)家王春子的手繪,她本身也參與了很多書(shū)籍的美術(shù)設(shè)計(jì)和封面插畫(huà),其中比較有名的是一本講述日式生活美學(xué)的小冊(cè)子《Wabi Sabi》。香蕉魚(yú)書(shū)店的LOGO采取黑白相間的風(fēng)格,讓人想到瑞士蘇黎世創(chuàng)辦于2001年Nieves books,這家街頭小書(shū)店在推廣簡(jiǎn)單而充滿(mǎn)藝術(shù)氣息書(shū)籍的同時(shí),也將一種做書(shū)的理念傳播至世界各地,這種理念影響了蘇菲和關(guān)暐,將藝術(shù)家、攝影師、插畫(huà)家個(gè)人作品集、有趣的藝術(shù)項(xiàng)目為特色,并以書(shū)店、設(shè)計(jì)、展覽、藝術(shù)印刷等結(jié)合的自我生產(chǎn)方式經(jīng)營(yíng)書(shū)店。

瑞士蘇黎世的Nieves books

雖然“香蕉魚(yú)書(shū)店”最早是2010年創(chuàng)辦于上海,但書(shū)店曾從上海搬遷到大連和南昌,也一度只存在于網(wǎng)絡(luò),直至2014年回到上海,2015年3月駐扎石泉路475號(hào)一間有著玻璃墻面的小房子至今。

在多年經(jīng)營(yíng)中,“香蕉魚(yú)”日漸形成了“三進(jìn)”的格局:書(shū)店空間,展覽和分享空間,印刷工作室和工作坊空間,所以從嚴(yán)格意義上講,香蕉魚(yú)不僅是一家書(shū)店,也是文化推廣平臺(tái),還是印刷工藝的工作室,同時(shí)是一家設(shè)計(jì)公司。

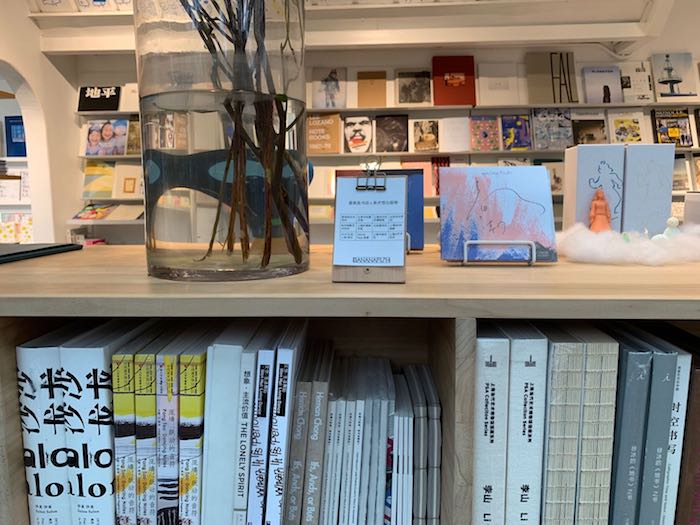

相較于其他書(shū)店,“香蕉魚(yú)”的書(shū)店空間很小,除了靠墻的三邊做了書(shū)架外,中間只放得下縱橫三排書(shū)架,而其書(shū)架多只齊腰高。陳列的書(shū)本除了歐美、韓國(guó)、日本、新加坡的藝術(shù)家書(shū)、藝術(shù)雜志外,還有來(lái)自國(guó)內(nèi)美術(shù)館的出版物,以及自己(或邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師朋友)研發(fā)的或來(lái)自藝術(shù)家和藝術(shù)機(jī)構(gòu)的小文創(chuàng)、環(huán)保袋等。

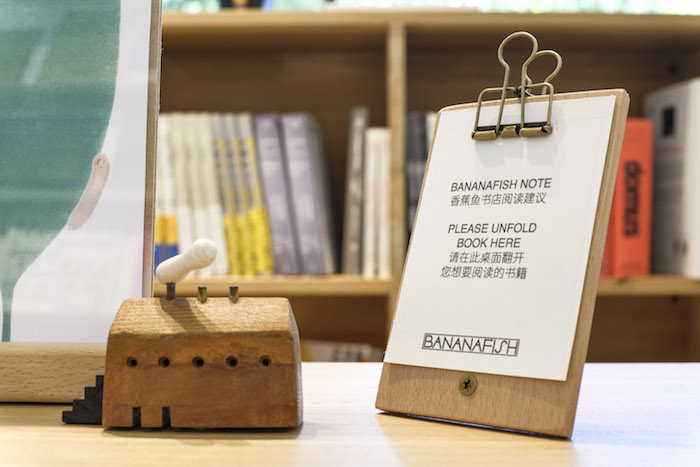

香蕉魚(yú)書(shū)店適合閱讀的書(shū)架

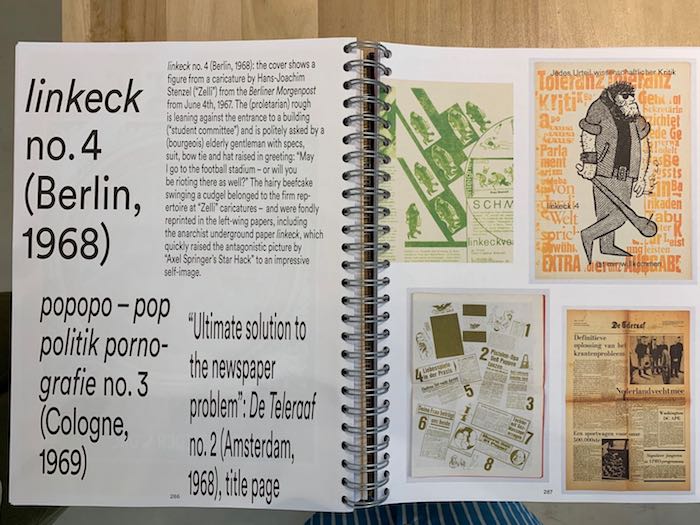

翻閱陳列的外版書(shū),會(huì)發(fā)現(xiàn)其中不少會(huì)附有一張香蕉魚(yú)特別為讀者制作的中文小紙條,上面介紹有關(guān)書(shū)作者的信息,比如,打開(kāi)《Conversations with Filmmakers》“小紙條”提示作者喬納斯-梅卡斯(Jonas Mekas,1922年生人)被譽(yù)為20世紀(jì)60-70年代紐約藝術(shù)界的晴雨表。他在1958年后近20年中為《鄉(xiāng)村之聲》專(zhuān)欄采訪(fǎng)了安迪·沃霍爾等眾多前衛(wèi)藝術(shù)家和電影人,當(dāng)時(shí)專(zhuān)欄精選集結(jié)成了這本《Conversations with Filmmakers》。美國(guó)攝影師和藝術(shù)家Ed Ruscha,他在1963年自費(fèi)出版的《二十六個(gè)加油站》開(kāi)拓了當(dāng)代“藝術(shù)家書(shū)”的現(xiàn)代意義,也使書(shū)成為一種新的藝術(shù)創(chuàng)作媒介。香蕉魚(yú)書(shū)店里的另一本厚厚的書(shū)《Under the Radar》則延續(xù)了那個(gè)時(shí)代的DIY文化,這本曾獲得TDC2018年全場(chǎng)大獎(jiǎng)的書(shū)籍以手寫(xiě)字體、涂鴉圖紙、波普風(fēng)、攝影快照、無(wú)厘頭漫畫(huà)等視覺(jué)元素的隨意組合交織出1965-1975的十年間西德地下文化的風(fēng)貌,目前本書(shū)已經(jīng)是再版出來(lái),依然獲得了全球讀者的關(guān)注。

《Under the Radar》內(nèi)頁(yè)

除了這些在藝術(shù)家書(shū)領(lǐng)域具有里程碑意義的作品外,“香蕉魚(yú)”也有時(shí)下流行藝術(shù)家的小冊(cè)子,比如,當(dāng)紅的日本插畫(huà)家Noritake,在香蕉魚(yú)書(shū)店的書(shū)架上,也有一小格屬于Noritake的插畫(huà)小書(shū)和相關(guān)文創(chuàng)。

香蕉魚(yú)展覽空間中Noritake的插畫(huà)小展

上海當(dāng)代藝術(shù)博物館、北京中間美術(shù)館、上海外灘美術(shù)館、OCAT、上海天線(xiàn)空間、北京星空間、北京Tabula Rasa等美術(shù)館和畫(huà)廊的出版物,也在對(duì)應(yīng)陳列在“香蕉魚(yú)”的書(shū)架格子中,熟悉藝術(shù)書(shū)展的人也應(yīng)該察覺(jué)到,中間美術(shù)館、OCAT等也是書(shū)展的常客。香蕉魚(yú)書(shū)店與美術(shù)館的合作也不僅僅在書(shū),而是以制作手工書(shū)的方式加入美術(shù)館的公共教育。

香蕉魚(yú)書(shū)店中美術(shù)館和畫(huà)廊的出版物陳列

通過(guò)一個(gè)門(mén)洞走入書(shū)店的第二進(jìn),是一個(gè)小小的畫(huà)廊和分享區(qū)域,目前正在進(jìn)行的是張達(dá)的小展覽,“拇指&食指”,展覽展出了張達(dá)小畫(huà),源于這些小畫(huà)的張達(dá)藝術(shù)書(shū)也在書(shū)店同步發(fā)售,有此可見(jiàn)香蕉魚(yú)所倡導(dǎo)的、與Riso機(jī)器、油墨、紙張有關(guān)的文化,這種文化也正逐步拓展為一個(gè)集體驗(yàn)和感受、感知與嘗試的創(chuàng)意制作空間與文創(chuàng)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)工作室,這間工作室也就是書(shū)店的第三進(jìn)。

香蕉魚(yú)書(shū)店展覽空間的張達(dá)小展

設(shè)計(jì)工作室打印的手工藝術(shù)書(shū)

在整個(gè)發(fā)展過(guò)程中,蘇菲也感受到香蕉魚(yú)書(shū)店的位置比較偏,所以在2015至2016年,他們“走出去”,與不同的美術(shù)館、機(jī)構(gòu)合作,想創(chuàng)意、做策劃、共同做工作坊辦展,并與城市中熱愛(ài)手工書(shū)的人走到一起。到了2017年后,香蕉魚(yú)書(shū)店在業(yè)內(nèi)已小有名氣,展覽就來(lái)到店中,從原有書(shū)店空間里開(kāi)辟新的空間通過(guò)小展覽讓更多的人來(lái)到書(shū)店,來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)更深入了解香蕉魚(yú)。

香蕉魚(yú)工作室采用孔板印刷Risograph印制的豆本

在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,實(shí)體書(shū)店普遍受到?jīng)_擊,香蕉魚(yú)的書(shū)店空間尚有盈利,這也從某個(gè)層面反應(yīng)了“藝術(shù)書(shū)”漸漸從“亞文化”走出,受到年輕人的關(guān)注,以至于記者在拜訪(fǎng)香蕉魚(yú)書(shū)店的那天,下著大雨的工作日,依舊有幾位年輕人來(lái)此選書(shū)。往往來(lái)到此處的讀者都停留良久,而且多帶著書(shū)離開(kāi)。

香蕉魚(yú)書(shū)店的讀者

從“香蕉魚(yú)書(shū)店”到“上海藝術(shù)書(shū)展”的超高人氣,讓公眾看到在傳統(tǒng)紙媒與日常生活相去甚遠(yuǎn)的當(dāng)下,依然有很多足夠有創(chuàng)意、有熱情、有行動(dòng)力的創(chuàng)作人在生產(chǎn)有感知力和創(chuàng)造力的紙質(zhì)印刷品;依然有一群對(duì)紙媒閱讀、對(duì)紙張溫度、對(duì)展開(kāi)書(shū)本這一帶有個(gè)人回憶感受的讀者們?cè)谥С种@些藝創(chuàng)作人和新內(nèi)容生產(chǎn)者。

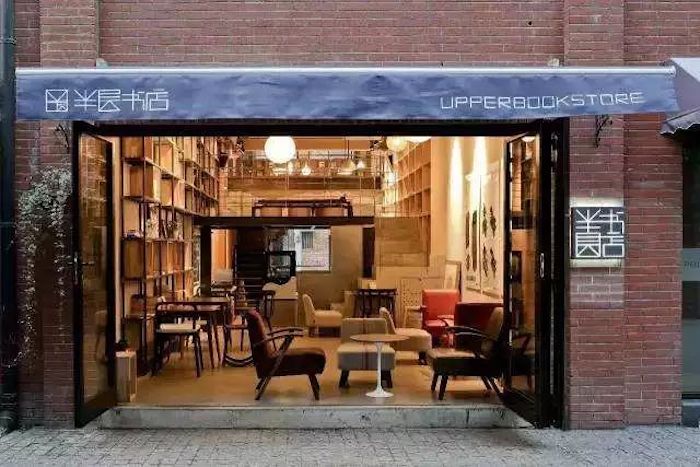

半層書(shū)店:躲在城市一隅的“場(chǎng)所”

位于虹口區(qū)哈爾濱路上半層書(shū)店,在業(yè)內(nèi)頗有名氣,雖然其位置距離外灘不遠(yuǎn),其周邊有1933老場(chǎng)坊、星夢(mèng)劇場(chǎng)等不同圈層的地標(biāo)性建筑,但終未帶動(dòng)文化和商業(yè)業(yè)態(tài)的建立,光顧半層書(shū)店多為慕名而來(lái)。

夜幕下的半層書(shū)店

半層書(shū)店之所以寫(xiě)入“藝術(shù)書(shū)店”系列,很大一部分原因是其創(chuàng)始人趙琦和韓晶,趙琦是復(fù)旦大學(xué)法學(xué)碩士,韓晶是同濟(jì)大學(xué)建筑學(xué)博士。兩人因看書(shū)的興趣結(jié)識(shí),開(kāi)了這家書(shū)店。店內(nèi)的工作人員也帶著些藝術(shù)背景,比如店長(zhǎng)王逸畢業(yè)于中國(guó)畫(huà)專(zhuān)業(yè),畢業(yè)時(shí)正是半層開(kāi)張的那年,便來(lái)此處工作至今。或因?yàn)榻ㄖ囆g(shù)的背景,半層書(shū)店在空間改造上頗具新意,其名“半層”也源于空間的特別,如此特別的空間引來(lái)了不少特意前來(lái)打卡拍照的人,但在店里拍照并不被提倡,而且會(huì)被禮貌地制止。

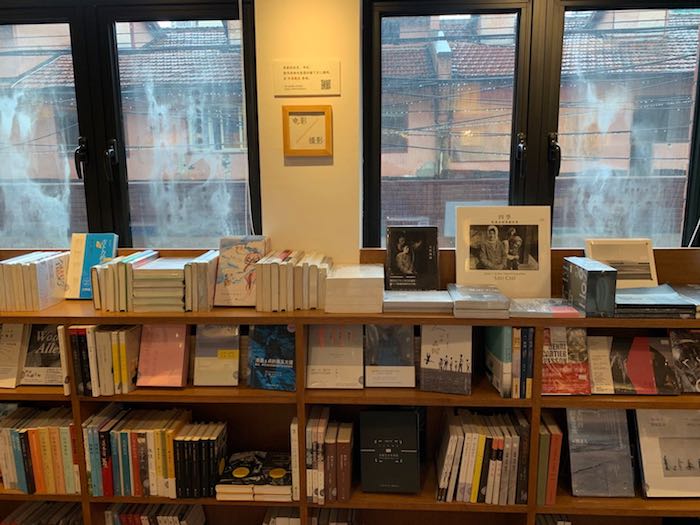

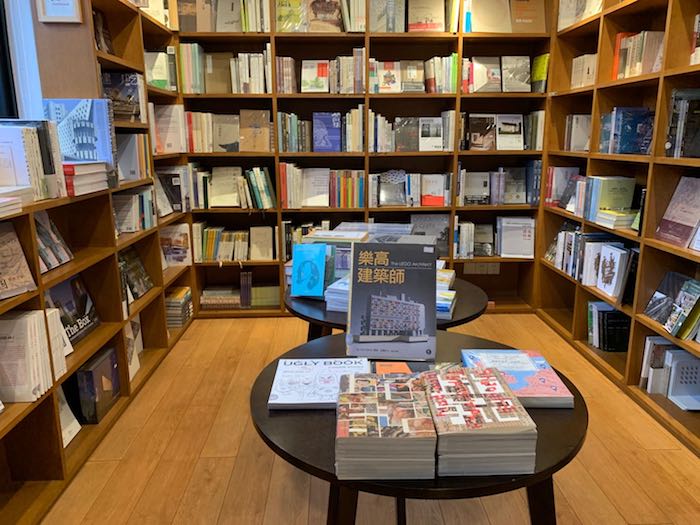

半層書(shū)店內(nèi)部空間

也因?yàn)榻ㄖW(xué)的背景,半層書(shū)店建筑類(lèi)和設(shè)計(jì)類(lèi)的選書(shū)自有特色,不僅包括了中國(guó)大陸出版的建筑師相關(guān)書(shū)籍,繁體版、日本語(yǔ)、英文出版物也占了很大比重。在這些建筑類(lèi)書(shū)籍中,比較特別有兩本,一本是《建筑與哲學(xué)》(讓·鮑德里亞、讓·努維爾 著;周莽 譯),這本書(shū)的裝幀設(shè)計(jì)是趙琦,因?yàn)榻?jīng)營(yíng)書(shū)店,趙琦重新學(xué)習(xí)了設(shè)計(jì),如今除了參與書(shū)店文創(chuàng)設(shè)計(jì)外,也會(huì)在書(shū)籍設(shè)計(jì)上小試身手;另一本是《城市消費(fèi)空間》,這是韓晶的博士畢業(yè)論文,對(duì)于“城市消費(fèi)空間”探討,也成為她后來(lái)經(jīng)營(yíng)書(shū)店的理論基礎(chǔ)。

韓晶的《城市消費(fèi)空間》

書(shū)中講到歷史街區(qū)的改造過(guò)程中,文化消費(fèi)空間如何起到激活作用,書(shū)店作為一個(gè)文化空間,怎樣才能把消費(fèi)者這種多樣性的消費(fèi)需求集合在一個(gè)小小的空間里,給大家提供一個(gè)更好的服務(wù)?

半層書(shū)店所在的地方便在歷史街區(qū)之中,在選址時(shí),兩位創(chuàng)始人就被哈爾濱路一帶的新舊交融、河網(wǎng)密布的位置吸引,2015年“半層書(shū)店”在哈爾濱路上的半島灣時(shí)尚文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園開(kāi)張了,書(shū)店的前身是上海辛克實(shí)驗(yàn)機(jī)廠(chǎng)的廠(chǎng)房,據(jù)考證,建筑建造時(shí)間應(yīng)為1925年,原為美商開(kāi)設(shè)的鋸木公司,1942年以前這一帶因有大量日本人聚居而有“小東京”之稱(chēng),新中國(guó)成立后,政府將其整頓修繕變成“新人習(xí)藝場(chǎng)”,1957年9月,新人習(xí)藝場(chǎng)更名為新力機(jī)器制造廠(chǎng),一年后,新力機(jī)器制造廠(chǎng)的廠(chǎng)房、生產(chǎn)設(shè)備以及全廠(chǎng)人員移交給市機(jī)電工業(yè)局。1991年,上海試驗(yàn)機(jī)廠(chǎng)與德國(guó)企業(yè)合資組建了上海申克試驗(yàn)機(jī)有限公司(2007年,更名為上海辛克試驗(yàn)機(jī)有限公司),廠(chǎng)房后遷至松江區(qū),此處工業(yè)遺產(chǎn)改造為創(chuàng)意園區(qū)。

從半層書(shū)店的窗口可見(jiàn)對(duì)面的街區(qū)

半層書(shū)店的創(chuàng)始人之一趙琦在接受“澎湃新聞”采訪(fǎng)時(shí)說(shuō):“這個(gè)地方像是躲在城中的一隅,好像是一個(gè)微縮的、帶著些許江南景觀(guān)的地方,走幾步就有三條河交錯(cuò),站在老橋上卻能看到對(duì)岸陸家嘴的高樓,我們很喜歡這樣的一種混雜的氛圍。尤其是剛來(lái)的時(shí)候,對(duì)面石庫(kù)門(mén)中還有住戶(hù),還開(kāi)出很多沿街鋪面,有老式的‘煙紙店’,還有賣(mài)魚(yú)的鋪?zhàn)樱谶@里能感受到街上來(lái)來(lái)往往,整條街充滿(mǎn)了煙火氣。然而,如今原有的住戶(hù)遷出,保留下的老房子正在等待新一輪更新,這一片街區(qū)也冷清了不少。今年疫情,讓這一帶文化類(lèi)商業(yè)設(shè)施的經(jīng)營(yíng)更為不易,當(dāng)時(shí)同期入駐的商鋪,目前僅存的只有‘半層書(shū)店’了。”

半層書(shū)店中可見(jiàn)外面冷清的街道

半層書(shū)店之所以還在,很大一部分原因還是情懷,這種情懷放在選書(shū)上是建筑博士韓晶的再三推敲,尤其是主營(yíng)的進(jìn)口書(shū)部分,并不是從進(jìn)口商的書(shū)庫(kù)里選,而是自己列出書(shū)單讓進(jìn)口商進(jìn)口。而選書(shū)的邏輯說(shuō)起來(lái)也簡(jiǎn)單——值得再次閱讀。加之兩人都做設(shè)計(jì),所以對(duì)書(shū)的裝幀比較看重,每一本出現(xiàn)在半層書(shū)店書(shū)架上書(shū),幾乎都經(jīng)歷了形式和內(nèi)容的雙重兩把關(guān)。

半層書(shū)店的建筑類(lèi)圖書(shū)區(qū)域

但相對(duì)于傳統(tǒng)書(shū)店和小眾書(shū)店,趙琦認(rèn)為,“半層”介于兩者之間,所以目前傳統(tǒng)書(shū)店面臨的困局,“半層”也同樣面臨。對(duì)此,半層書(shū)店在今年推出了“讀享卡”,支付199元便可享受一年全店8折優(yōu)惠,而購(gòu)卡費(fèi)用也會(huì)通過(guò)贈(zèng)送等值“盲書(shū)袋”的方式返還。此舉預(yù)計(jì)會(huì)增加顧客的黏性;此外,半層書(shū)店的微信公號(hào)也做了小小的改變,原本“每日書(shū)”的推薦方式,改版為“一周藝文”,通過(guò)近期上海最熱的藝術(shù)展覽、演出或電影,推薦相關(guān)的書(shū)籍。比如針對(duì)外灘1號(hào)正在舉行的浮世繪展,推薦《日本東西名所浮世繪百景》(臺(tái)版)、《怖い浮世絵》(恐怖的浮世繪,日文圖集);針對(duì)上海當(dāng)代藝術(shù)博物館(PSA)的“M/M上海制造”和“歷屆上海雙年展文獻(xiàn)及作品展”,推薦《閱讀設(shè)計(jì)的13個(gè)關(guān)鍵課題》(臺(tái)版)和《策展人工作指南》(臺(tái)版)……雖然此前在采訪(fǎng)PSA中,美術(shù)館商店(電鋪)的負(fù)責(zé)人也表示,“電鋪”也會(huì)根據(jù)展覽選擇外版書(shū),便于參觀(guān)者在看完展覽后直接購(gòu)買(mǎi);與之相比,半層書(shū)店并無(wú)“在地”優(yōu)勢(shì),但是半層書(shū)店的選書(shū)與美術(shù)館商店不同,而且看完推薦直接可以在半層書(shū)店的微店購(gòu)買(mǎi)。

“半層書(shū)店”中一些與當(dāng)下展覽有關(guān)的書(shū)籍,被在微信公號(hào)中重點(diǎn)推薦

這些方式,會(huì)否讓實(shí)體書(shū)店稍稍走出困局,或尚需時(shí)間驗(yàn)證。

實(shí)體書(shū)店:不會(huì)消失,與時(shí)俱進(jìn)

近期,半層書(shū)店的微信公號(hào)以“一周藝文”推薦圖書(shū)的同時(shí),還發(fā)布了一篇以“為何大家都不來(lái)書(shū)店買(mǎi)書(shū)了呢?”為題的推送,標(biāo)題既是問(wèn)題,引發(fā)了不少的書(shū)店同行的討論。

文中坦言,疫情以來(lái),書(shū)店銷(xiāo)售一直未能恢復(fù)到去年同期的狀態(tài)。而國(guó)慶假期對(duì)于半層書(shū)店來(lái)說(shuō),是忙碌的游客接待周,并非銷(xiāo)售黃金周。店主店長(zhǎng)店員苦思對(duì)策,以求生存,思來(lái)想去得出一荒謬悖論——個(gè)體書(shū)店恐無(wú)法靠賣(mài)書(shū)維生。

文中以自述的形式講述了一個(gè)“95后”店員經(jīng)歷的從小學(xué)到大學(xué)畢業(yè)閱讀種類(lèi)和買(mǎi)書(shū)流程的變化,細(xì)數(shù)了自己與書(shū)的緣分,但最終還是無(wú)法解答“為何大家不來(lái)書(shū)店買(mǎi)書(shū)了”的問(wèn)題:

“可能大家沒(méi)有看書(shū)的習(xí)慣吧。或是看書(shū)的人都不去店里看了,評(píng)分排行軟件起來(lái)以后,一如手機(jī)地圖來(lái)了以后,走錯(cuò)路的邂逅不存在一樣,這些軟件,收割了我們憑書(shū)脊和封面購(gòu)買(mǎi)一本書(shū)的機(jī)會(huì),可能也收割了一部分我們對(duì)一位作者文字最初評(píng)價(jià)的機(jī)會(huì)?撞見(jiàn)一本書(shū),買(mǎi)回一本書(shū),閱讀一本書(shū),這樣的美妙圓環(huán),可能被持續(xù)地破壞了。”

“半層書(shū)店”的半層空間

然而,“為何大家都不來(lái)書(shū)店買(mǎi)書(shū)了?”,卻“到書(shū)店拍照了?”

“黃金周”成為了“游客接待周”,就半層書(shū)店而言,顧客只看書(shū)不買(mǎi)書(shū)已習(xí)以為常。但因?yàn)槠浣ㄖ脑熳詭А熬W(wǎng)紅”感,吸引了一些“網(wǎng)紅”帶著裝備專(zhuān)門(mén)來(lái)拍照,對(duì)此趙琦就不太能忍了。“在書(shū)店拍照會(huì)影響別人;即便是沒(méi)有人,如果在書(shū)店以書(shū)為背景拍照,也許與我們想要營(yíng)造的書(shū)店氛圍不相符合,所以索性貼了‘禁止拍照’的牌子,我們還是希望能保留一個(gè)比較純粹的購(gòu)書(shū)環(huán)境。”

半層書(shū)店內(nèi)景

希望為讀者保留純粹的購(gòu)書(shū)環(huán)境是書(shū)店的職責(zé)所在,但半層書(shū)店的“禁止拍照”在網(wǎng)上卻被貼上“高冷”的標(biāo)簽,似乎不給拍照有錯(cuò),究其原因,或許是因?yàn)橛腥缃裼幸恍?shū)店,其空間設(shè)計(jì)就是為“拍照打卡”打造的,比如,書(shū)架從地板到天花版鋪滿(mǎn)整個(gè)墻面,想想這類(lèi)以書(shū)構(gòu)成的墻,對(duì)選書(shū)購(gòu)書(shū)并不友好,卻營(yíng)造了一流的“打卡”環(huán)境,書(shū)店也以合適拍照作為噱頭吸引顧客的到來(lái),而后在“小紅書(shū)”看到定位在書(shū)店,看著風(fēng)景、喝著咖啡、手邊放著書(shū)的照片,此時(shí)書(shū)店產(chǎn)生了流量、熱度,并至少轉(zhuǎn)化為咖啡消費(fèi),照中人看起來(lái)成為了讀書(shū)之人,一切皆大歡喜。

但這就是理想的書(shū)店嗎?書(shū)店就是一個(gè)以書(shū)為風(fēng)景的地方嗎?“書(shū)店作為一個(gè)空間分享地點(diǎn),它不僅是一個(gè)物理性的場(chǎng)所,也是一個(gè)分享話(huà)語(yǔ)權(quán)和心理性的虛擬空間。”趙琦說(shuō),“在書(shū)店的‘場(chǎng)所’,可以讓不同的思想碰撞,包括書(shū)與書(shū)、書(shū)與人,以及人和人之間的,這種碰撞在當(dāng)下社會(huì)是非常必要的。”

半層書(shū)店一些過(guò)往講座的海報(bào)

為何大家都不來(lái)書(shū)店買(mǎi)書(shū)了呢?除了網(wǎng)絡(luò)時(shí)代和消費(fèi)文化的沖擊,是不是還有其他的原因?

上海人民美術(shù)出版社副總編輯徐明松認(rèn)為,閱讀人口是否增長(zhǎng)也是一個(gè)問(wèn)題。據(jù)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì),中國(guó)人均閱讀量大約為一年4至5本,而人均閱讀量排名世界第一的以色列為50至60本;而中國(guó)在閱讀人口沒(méi)有很大增幅的基礎(chǔ)上,閱讀的介質(zhì)和購(gòu)書(shū)的渠道卻增多了,實(shí)體書(shū)店的書(shū)的銷(xiāo)售額相應(yīng)變少。

盡管傳統(tǒng)的實(shí)體書(shū)店看起來(lái)似乎難以為繼,但日本蔦屋書(shū)店為代表的新型書(shū)店卻聲勢(shì)漸起,此類(lèi)書(shū)店還包括誠(chéng)品、西西弗、言幾又、大隱、方所等線(xiàn)下連鎖書(shū)店,他們雖然名為“書(shū)店”,但除售賣(mài)書(shū)籍外,還經(jīng)營(yíng)咖啡、影音、文創(chuàng)、旅游、餐廳等業(yè)態(tài),更像是“生活方式售賣(mài)者”。

這些書(shū)店之所以受歡迎,除了以大空間、強(qiáng)設(shè)計(jì)感,將自身打造為網(wǎng)紅打卡景點(diǎn)實(shí)現(xiàn)引流,并提供附加服務(wù)外,其實(shí)還有一些不易被察覺(jué)的細(xì)節(jié)管理。細(xì)節(jié)管理也是吸引人一來(lái)再來(lái),并帶動(dòng)消費(fèi)的關(guān)鍵。

“在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,實(shí)體書(shū)店還有著讓越來(lái)越疏離的社群關(guān)系回歸的作用,這種回歸不僅是一杯咖啡、一本書(shū)、一場(chǎng)講座,也是一種清新、日常、自然的人際關(guān)系和美學(xué)圖像的感知。”徐明松說(shuō),“但實(shí)體書(shū)店的未來(lái)或會(huì)向集約化發(fā)展,無(wú)論是連鎖書(shū)店還是個(gè)體書(shū)店,都無(wú)需過(guò)度奢華,而是互相找到志趣相投的人。而實(shí)體書(shū)店給予人的將是暖人的信息和服務(wù),這些是線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)無(wú)法體驗(yàn)的。”

半層書(shū)店閱讀區(qū)域

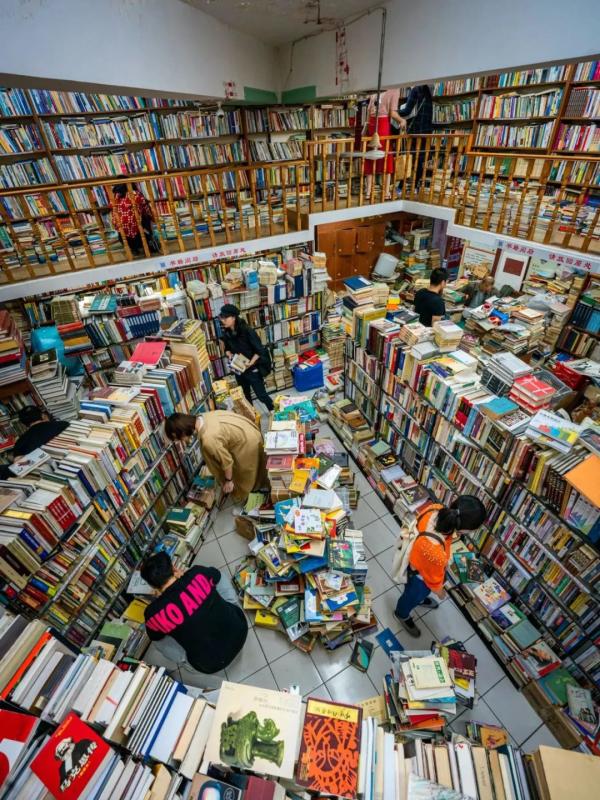

從上海福州路到美術(shù)館,再到散落在城市中的個(gè)體書(shū)店,以及藝術(shù)書(shū)展的現(xiàn)場(chǎng),一個(gè)個(gè)不同形態(tài)的實(shí)體書(shū)店和現(xiàn)場(chǎng),構(gòu)建出一個(gè)個(gè)交流創(chuàng)作和書(shū)寫(xiě)成果的空間,實(shí)體書(shū)店和藝術(shù)書(shū)展也成為城市的文化名片之一,展示著一座城市文化的生機(jī)勃勃。同時(shí)也讓我們回憶起在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的年代,書(shū)與書(shū)店的溫暖,而這種溫暖在政肅路開(kāi)了20多年的“復(fù)旦舊書(shū)店”上依舊可以尋得,在舊書(shū)堆、老式樓梯、吊扇之中也讓人相信實(shí)體書(shū)店不會(huì)離開(kāi),只是會(huì)隨著時(shí)代和生活而變化。

復(fù)旦舊書(shū)店

實(shí)體書(shū)店不會(huì)消失,只是形式會(huì)變化。網(wǎng)絡(luò)上的二手書(shū)交易平臺(tái)“多抓魚(yú)”也將在安福路開(kāi)張實(shí)體店, 它要傳達(dá)的不僅僅是書(shū),而是“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的理念。“多抓魚(yú)”從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來(lái)到線(xiàn)下,也提示著實(shí)體書(shū)店的不可替代。

- 報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司