- +1

瀛寰新譚|百多年前一場跨國遺產糾紛:晚清官員真的怕洋人?

【編者按】

近日,復旦大學中外現代化進程研究中心主編的《近代中外交涉史料叢刊》第一輯(十種)由上海古籍出版社出版。叢書第一輯聚焦晚清時期的中外交涉與交流。澎湃新聞(www.kxwhcb.com)“外交學人”特邀這批史料的幾位整理者,基于史料對晚清外交和中外交流做更深入的解讀和分析,在以更豐富的細節盡可能還原歷史事件的同時,也希望能激發對當下中國外交與中外交流的一些思考。

今日刊出的這篇,講述了晚清對外交涉中一場微不足道的小勝利,但可以為我們提供一幅與我們以往所知的“常識”略為不同的近代外交畫面。而要理解歷史的鮮活與復雜,像這樣看似不起眼的小細節往往是不可或缺的。

關于近代中外關系,蔣廷黻曾有一個比較通俗的說法,就是鴉片戰爭之前是我們不給洋人平等,之后則反之,他們不給我們平等。這個說法盡管細究起來也沒什么道理,但大體可以代表一般民眾對這段歷史的整體印象。如果說有人以一個“寵”字來概括漢代“信-任型君臣關系”(見侯旭東著:《寵:信-任型君臣關系與西漢歷史的展開》,北京師范大學出版社,2018),那么以一個“慫”字形容晚清外交,恐怕會得到相當的認同。

很多“80后”的童年回憶——《漁童》

若說更為直觀的形象,大抵就類似小時候動畫片《漁童》中的官老爺,在洋人面前完全直不起腰桿,幫著傳教士搶奪老漁夫的魚盆。其實,這部動畫片又可以帶出當時另外一則類似的通俗說法,即百姓怕官、官怕洋人、洋人怕百姓。當然,關于這一說法的由來、內涵和所蘊含的深意說來話長,此處便不贅述,不過關于“官怕洋人”一條卻未必盡然。

《外交辯難》中的一場外交勝利

總的說來,鴉片戰爭后,依然不怕洋人,或想讓洋人怕的官大有人在。這其中自然有相當部分是與洋人完全沒有實際接觸下的高談闊論,或者迷信怪力亂神后的莫名自信,卻也有官員是知己知彼,從容應對涉外事件,并讓洋人咄咄稱奇者。

《外交辯難》,蔡鈞撰,張曉川整理,上海古籍出版社,2020年

接下來所談的一場跨國遺產糾紛案便是其中一例,此案被當日的中方談判人員蔡鈞記錄了下來,載于其所著《外交辯難》之中。蔡鈞,江西上猶人,早年在廣東捐官出仕,受到劉坤一賞識,專門處理一些涉外事件。此后,被奏調跟隨鄭藻如出使美國、西班牙和秘魯,由于當日的兼使機制,駐外公使分身乏術,會委派隨行人員常駐其中一國,蔡鈞就長期留駐在西班牙首都馬德里,并與當地官員士紳保持了良好的關系。

中法戰爭期間,蔡鈞稱病回國,隨即被兩江的曾國荃和善慶看中,去北京待了兩年后,又南下在兩江當差。因其善于與西方人打交道,在督撫之中還頗受青睞,時不時被借調往閩浙辦理交涉事務。這一跨國遺產案即是蔡鈞被派往福建所處理的一事。

話說明清兩代,福建人下南洋謀生者甚眾,其中有一個叫葉疇的人,本名林登鐵,后賣入葉家,所以改了姓名。他常年在菲律賓(當時為西班牙殖民地)做生意,在菲又娶了兩女,共生下子女三人。之后葉疇攜資產約3萬多銀元回國,不久在籍病逝,財產遂成遺產。西班牙駐廈門領事濮義剌將遺款全部收繳,欲帶回菲律賓,葉疇族人葉燕滿上控官府要求分得遺產。地方官與濮領事交涉未果,蔡鈞奉命來辦此案。

光緒十四年(1888)十月初七日,兩人甫一見面,濮義剌即明揚暗抑地來了個下馬威,稱本來可以看在蔡鈞情面上妥協辦理案子,因蔡來遲,此案已經上報西班牙駐華公使,故而礙難通融。蔡鈞亦不示弱,表示與公使認識,且公使非常公正,只要照章辦理,無所謂來早來遲。他也明揚實抑地送出高帽子,說本來佩服濮領事公正,不知何以對此案如此偏執。接下來蔡鈞將領事與地方官交涉無果之咎歸于濮氏,抬出“西律”和“萬國公律”,講解只要兩國不失和,總需協同商處各類事件,濮義剌不見地方官是“知法犯法,罪加一等”,一通指摘之后,蔡鈞即以天時已晚為由告辭。

此后直到十月二十五日事情協商解決,其中經歷了數次辯論。蔡鈞一方面堅持葉疇是中國籍,且銀錢資產帶回中國,本已說明問題,且其菲律賓子女不孝。濮義剌將錢款扣留乃是“置公法、西律于度外”,并暗諷領事乃是見錢眼開。

另一方面,蔡鈞在談判中使用各種手段:其一,時時宣揚自己辦理外交十多年,又有游歷各國經歷,每事照章辦理,問題皆迎刃而解,以此凸顯對手之不講理,為十余年所未見,故此簡單之案遷延甚久;其二,常常在談判中擺出撒手不管的姿態,或顧左右而言他,一會暢談外國風景,一會撫琴娛樂,或以事務繁多,不可能在當地久留,若濮義剌繼續堅持,則到時候自己就不管了,以此施加壓力,又或爽約不赴招待晚宴以表達不滿;其三,在遺產金額分配談判時“得寸進尺”,討價還價,從本來可能分文不得,或得四分之一,力爭到一半,又以化零為整之由,將分得的一萬九千余元提至兩萬。最后,還順便懲戒了當地挾洋自重,招搖生事的通事買辦。

濮義剌在談判中,屢屢示弱,稱蔡鈞熟悉西方法律,又擅長說理辯論,且利益上斤斤計較,態度上咄咄逼人,自己招架不住,只能看在情面上予以退讓。蔡鈞亦借此標榜自己是外交熟手,不圖名利等等。

在蔡鈞的敘述中所展現出的情景,乃是西方人一讓再讓,賠笑示好,而中國人趾高氣昂,咄咄逼人,甚至有些蠻橫。先且不論事情本身的是非曲直,但言這種雙方的態度,似乎與通常認識中的晚清中外談判大相徑庭。

從蔡鈞看晚清外交的另一面

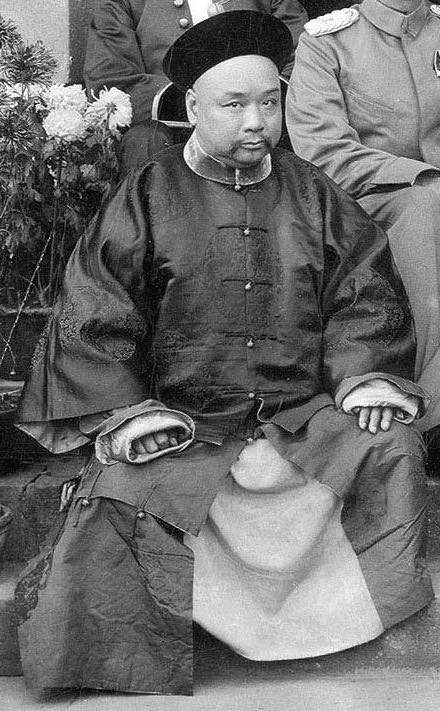

首先來看蔡鈞本人,他在當日西人眼中屬于又現代又強硬的中國官員。一個德國記者曾如此描述作為上海道的蔡鈞,稱其平日里對西方人很和善友好,對誰都口稱朋友,但是——

“可以看得出來,道臺作為外國人的朋友,其情份也是有限制的,一旦他們(外國人)要求從道臺那兒得到什么,道臺就不再是他們的朋友了。蔡先生的歐洲觀念主要引出了這樣一種結果,即他非常清楚,每次對歐洲人要求的滿足,將會給他們帶去多大的價值。因此,他謹慎提防,絕不輕易松口讓步。這位具有進步思想的官員是所有北京政府派往上海的代表中最為固執的,歐洲列強與他的前任們打交道,比跟這個‘外國人的朋友’容易得多。”

西方記者的“惡評”已經很能說明問題,更何況蔡鈞在上海道任上,正是由于不配合西方在上海租界擴張談判而被施壓離職的。所以他在遺產案中熟悉相關律法的專業性和相對強硬的態度,是符合其一貫交涉水準和風格的。

蔡鈞 照片由徐家寧先生提供

其次,再來看蔡鈞的對手和遺產案本身。西班牙在當日西方國家之中,列強屬性稍弱,并沒有太多實力可以威壓中國,且遺產案本身較小,牽涉利益較少,不屬于重要交涉事件。在較為常見的近代外交敘事中,一般得以呈現的自然是中國與英美法俄等大國的關系,牽涉的利益也較為重大。正因為有這兩個前提,“炮艦外交”才得以實施。一方面,只有擁有相當實力的列強才具有兵臨海岸線的實際威懾能力;另一方面,即便強如當時的日不落帝國,也不可能隨便什么事情談判不成,便下旗撤使,斷交開戰。只要吃準了這兩點,不被洋人嚇倒,蔡鈞等晚清外交官自然可在相關談判中比較進退自如(當然也有料定不會動兵,結果現實中翻車的,話長不贅)。更何況蔡鈞因曾駐馬德里,的確與西班牙外交界關系匪淺,一個西班牙駐廈門領事,可能還真不放在他眼里。所以總而言之,蔡鈞盡管時不時有大言夸談之處,但關于此案的敘述,于情于理,基本應該是原貌。

站在今人的角度來看,一百多年前晚清時期的一樁跨國遺產案,似乎遙遠而微不足道。不過對于當日辦理此類事務的官員來說,這便是其較為常見的工作,那種日后被寫入教科書的大事件,反而離他們較為遙遠。既然落實到日常經見的事務,自然有其處理機制和手段,往往不一定與日后因大事件而得到的整體印象相符。就拿本案來說,洋人并沒有怕百姓,百姓甚至在談判中基本失語,而官也不怕洋人。

跨國遺產糾紛,在今日自然有國際私法和協議來規定,而當日并不具備。葉疇遺產案本身是民事糾紛,無談崩開戰之虞,且從情理來說,雙方似也各有道理,這樣的案子,讓交涉官員可以有很大的操作空間。包括中外之間一些影響并不太大的沖突和教案,關于損失的估算和賠償也多類此。那么當事官員處事的懶與勤,態度的“慫”與“杠”,也就往往在個人的“一貫”和一念之間了。

(作者系湖南大學岳麓書院副教授)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司