- +1

陳麥青︱故宮本明拓《天發神讖碑》舊藏者“介侯”考辨

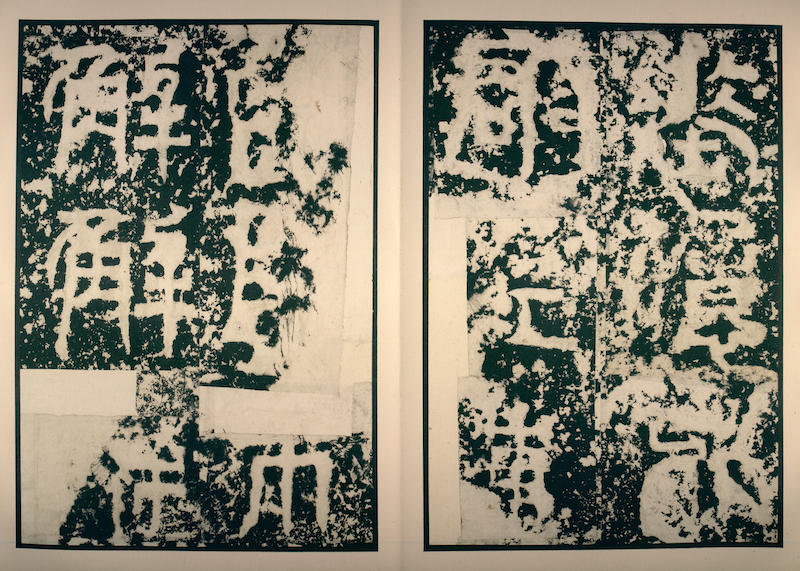

故宮本明拓《天發神讖碑》

上世紀五十年代初,由近世鑒藏名家朱翼盦(文鈞)先生家人捐贈北京故宮博物院的善本碑帖中,有三國吳《天發神讖碑》二種,其一為羅振玉舊藏并題為“海內第一本”的存世最舊拓“載”字未泐本,另一為明拓舊本,都是主人當年以“天璽雙碑館”自署的銘心之品。而朱氏《歐齋石墨題跋》(紫禁城出版社2006年1月)及其諸子所編《歐齋藏碑帖目錄》(收入朱家溍編《蕭山朱氏舊藏目錄》,故宮出版社2014年9月)等題跋著錄中,皆稱那件明拓為“楊介侯舊藏”,然均未及所據為何,故其中誤差及與之相關的史實原委,一直鮮為人說。今試就所見文獻資料,略作考述。

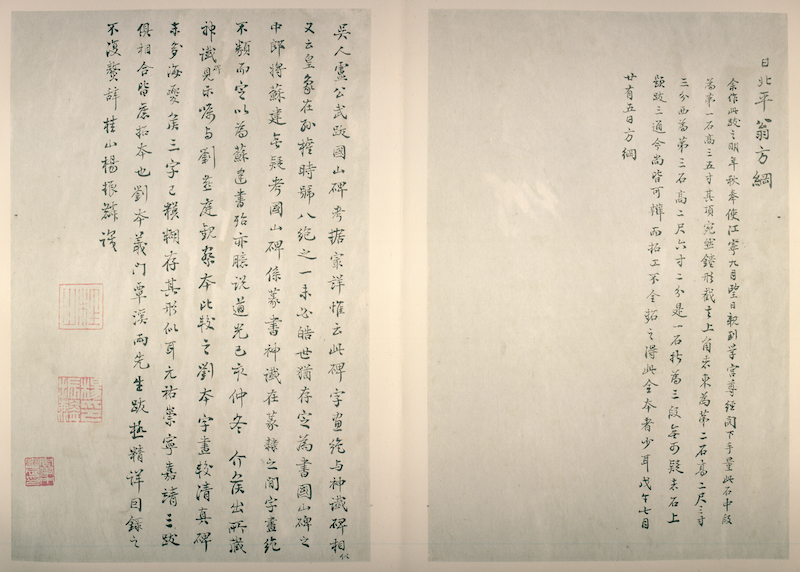

朱氏所稱“楊介侯舊藏”明拓《天發神讖碑》內,有清代楊振麟題跋,其文曰:

吳人盧公武跋《國山碑》,考據最詳,唯云此碑字畫絕與《神讖碑》相似。又云皇象在孫權時號八絕之一,未必皓世猶存,定為書《國山碑》之中郎將蘇建無疑。考《國山碑》系篆書,《神讖》在篆隸之間,字畫絕不類,而定以為蘇建書,殆亦臆說。道光己亥仲冬,介侯出所藏《神讖碑》見示,囑與劉燕庭觀察本比較之。劉本字畫較清真,碑末(多)“海夒侯”三字已模糊,存其形似耳;元佑、崇寧、嘉靖三跋俱相合,皆舊拓本也。劉本義門、覃溪兩先生跋極精詳,因錄之,不復贅辭。桂山楊振麟識。

明拓《天發神讖碑》楊振麟題跋

據清代梁章鉅、朱智《樞垣紀略》卷十八“題名四·漢軍機章京”所載,“楊振麟,字桂山,順天宛平人。嘉慶辛酉拔貢,十六年十月由刑部主事入值,官至陜西布政使”。又據今人錢實甫《清代職官年表》(中華書局1980年7月),楊氏于道光十七年丁酉(1837)五月,由河南按察使遷任陜西布政使,至道光二十年庚子(1840)五月以病免,因知其題跋中所言己亥仲冬,即道光十九年(1839),“介侯出所藏《神讖碑》見示,囑與劉燕庭觀察本比較之”,正是在陜西布政使任內之事。而劉燕庭即當時的金石學名家劉喜海(1793-1853),據清人蔣光煦《東湖叢記》卷三“《西游記》”條引石匏(張開福)道光甲辰(二十四年,1844)六月為該書所作“緣起”中語曰:“歲在丁酉之春,予應汀州太守劉燕庭先生之招,將為閩游。道出紫峽,與同人別,蔣君生沐屬于杭郡振綺堂臧書訪《元邱真人西游記》,曾于汪君又邨所詢及,未有應也。匆匆渡江抵汀。一日,偶言于燕翁,知有臧本留京邸,他日許相假也。明年九月,燕翁赴甘肅鞏秦階道觀察任,偕予往,未至,翁奉諱返斾,小住西安,越歲東還。”丁酉為道光十七年(1837),明年即道光十八年(1838),該年九月,劉喜海升任甘肅鞏秦階道道臺,赴任途中,因逢母喪而“小住西安”,直至“越歲”之己亥(道光十九年,1839),才有“東還”之行。而楊氏跋中所記劉燕庭(喜海)藏《天發神讖碑》,今仍存世,即馬成名先生《海外所見善本碑帖錄》(上海書畫出版社2014年6月)中所記1992年由香港著名碑帖收藏家李啟嚴身后散出、轉歸美國安思遠者。

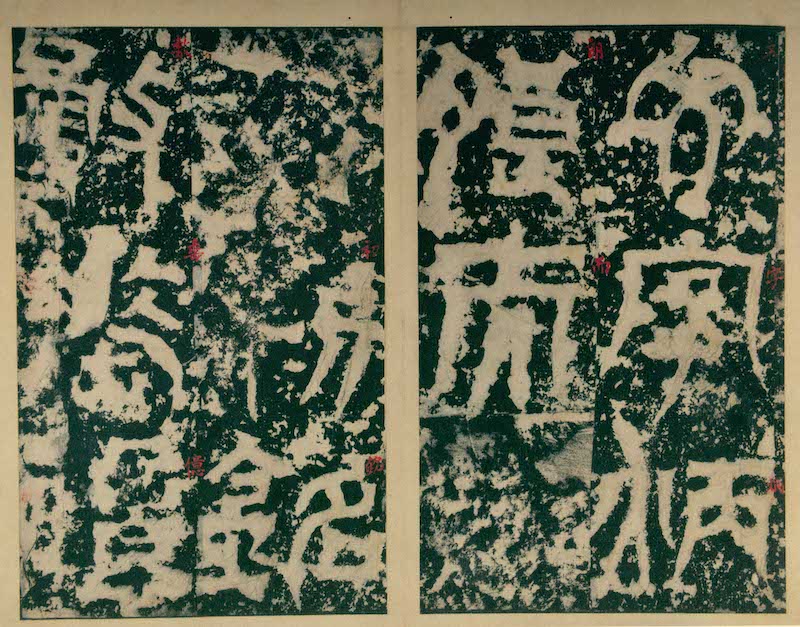

劉喜海舊藏《天發神讖碑》

劉喜海舊藏《天發神讖碑》 楊振麟觀款等

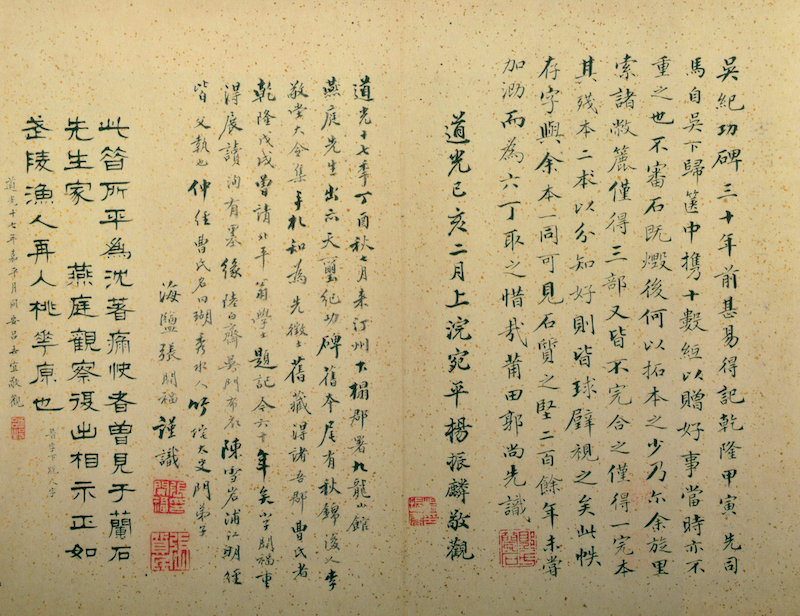

據馬先生著錄,該本先后有何義門、翁方綱、郭尚先、張開福、呂世宜諸家題跋及陸紹曾、楊振麟、趙烈文、翁同龢等觀款,其中張開福跋內,有“道光十七年丁酉秋七月來汀州,下榻郡署九龍山館,燕庭先生出示《天璽紀功碑》舊本”之語;呂世宜跋作于同年稍后幾個月的“道光十七年嘉平月”,略謂:“此昔所平為沈著痛快者,曾見于蘭石先生家。燕庭觀察復出相示,正如武陵漁人再入桃源也(昔字下脫人字)。”張開福字質民,號石匏,金石學家海鹽張燕昌之子,因承家學,亦嗜金石,精鑒賞;呂世宜字合可,號西邨,祖籍福建同安縣,隨祖、父遷居廈門。道光二年(1822)舉人,精于金石文字、音韻訓詁之學,曾執教于廈門玉屏書院。兩人均與劉喜海交好,多有切磋,此二跋即為時在汀州任上的劉氏所題。至楊氏所署“道光己亥二月上浣宛平楊振麟敬觀”,則已是劉氏將其所藏該本隨身攜往西安之事,與楊氏道光十九年己亥(1839)二月初九日為劉氏所藏《西岳華山廟碑》長垣本題跋,當在同時,即劉氏“小住西安”期間。由此可知,楊氏在校“介侯”所藏《天發神讖碑》之前的己亥(1839)二月初,就已先獲觀劉氏藏本;至同年仲冬以兩本互校之后,又為“介侯”藏本題跋,并過錄劉氏藏本中何義門康熙庚子(五十九年,1720)秋為曹仲經所作題跋及翁方綱戊戌(乾隆四十三年,1778)三月、戊午(嘉慶三年,1798)七月二跋。而劉喜海該年離開西安“東還”,也應在仲冬之后的年底歲末。

楊振麟題跋中所記囑其校碑之“介侯”,應該與楊氏有交往。經過查考,楊氏友人中確有一位號“介侯”者,且在楊氏題跋時的道光己亥(1839)也住西安,但非楊姓,而是姓張名澍。張澍(1776-1847),字伯瀹,號介侯、介白,甘肅武威人。乾隆五十九年(1794)舉人,嘉慶四年(1799)進士,選翰林院庶吉士,充實錄館修纂。散館后,歷任貴州玉屏、四川屏山及江西永新、瀘溪等縣知縣,署臨江府通判,后罷歸。通經史,長于考訂、輯佚,尤精姓氏之學,有《說文引經考證》《詩小序翼》《姓氏尋源》《姓氏辯誤》《西夏姓氏錄》《續黔書》《蜀典》及《養素堂詩集》《養素堂文集》等,并輯“二酉堂叢書”。此外,張氏于金石碑版,亦有興趣及研究,其《養素堂詩集》中,即有《遙同岳一山(震川)舍人游褒中石門觀漢碑詩》《書敦煌太守裴岑碑后》《碑林》《宿長武訪昭仁寺碑》等訪碑紀詠,而《養素堂文集》卷十八、十九所收碑版題跋,亦多可讀,故近世于金石碑版收藏及研究頗用心力的秦更年,在其《嬰闇題跋》卷三“《養素堂文集》金石跋尾”一則中,有這樣的評價:“考證詳明,文字簡潔,略無穿鑿附會之習,竹汀、授堂而后,此其嗣響。”

《養素堂詩集》卷二十四“卜居集”,編年從道光乙未(十五年,1835)至壬寅(二十二年,1842),所收皆張氏去官后定居西安時詩作。其中道光十九年己亥(1839)所作《和楊桂山(振麟)方伯雪詩即次原韻》(四首)、《乞蟹于楊桂山方伯》(六首),以及道光二十年庚子(1840)所作《楊桂山(振麟)方伯引疾還里,作此送之》(六首),均可見其當時與楊氏酬答往還之點滴,如《楊桂山(振麟)引疾還里,作此送之》第一首:“四十年來共系懷,宦蹤離合孰安排。青門咸被召棠蔭,白社屢尋陶菊佳。尊酒論文風雨夜,爐香看帖墨林齋。翻然忽作歸山計,正是新蟬噪綠槐。”述兩人論交始末及詩酒雅聚、論文賞帖等,知其交往甚早,趣味亦多相得。第三首:“平生最愛左丘明,姓氏常從世本評。編得五書元亞怒,刊成百卷仲瑗驚(余著姓氏五書,君為刊《尋源》《辯誤》二種)。他年白璧張超集,此日黃花楊寶情。莫謂炎天多酷暑,冰心一片玉壺清。”則記及楊氏為其刊《姓氏尋源》《姓氏辯誤》二書之情。此事在道光十八年戊戌(1838),楊氏有《姓氏尋源序》,敘述稍詳:

予與介侯交三十余年矣,憶在京師時,年俱弱冠,而介侯已通籍,溺苦于學。予嘗就正所疑,必援經據史,辯論精嚴,每至夜分不倦。后介侯改官為黔中宰,而蜀而江右,余亦出守潮陽,不相見者二十余年。道光辛卯春,余赴都北上,遇于張芥航河帥署,傾談竟日,知其著作等身而多未刊行。嗣陳臬中州,介侯遠寄所纂《忠武侯集》《續黔書》《蜀典》并《養素堂文集》,皆宦游時所撰,而博雅宏深,運以精思,不意其政事之余,文章精賅如是。又致書曰,曩撰姓氏五書三百余卷,今欲擇《尋源》《辯誤》二種付梓,其助之貲,余不可辭。會余承乏秦藩,與介侯時相過從,亟索其稿本閱之,誠非林寶、韋述、鄧名世、鄭漁仲諸人所能窺見……戊戌夏日書將刊成,介侯謂余不可無言以弁其首,因不揣固陋而為之序。道光戊戌夏五月下浣,北平楊振麟拜首。

又知兩人交情非淺,故同在西安期間,“時相過從”。再據前引道光庚子(1840)張氏送楊氏引疾歸里之詩第一首中“四十年來共系懷”,第五首中“少小京華斗酒軍”諸句,結合楊氏為張氏作《姓氏尋源》序文中所言,則兩人初交,當在嘉慶六年辛酉(1801)前后的京城,時張氏已經得中進士,為翰林院庶吉士,楊氏亦以拔貢入學國子監,而他們對金石碑版的興趣愛好,又很可能緣于兩人共同的師尊阮蕓臺(元)。阮元(1764-1849)是歷經乾隆、嘉慶、道光三朝的元老高官,也是當年名重學界藝壇的風雅盟主。其于金石碑版,搜羅宏富,考訂詳明,并主持修纂《山左金石志》《兩浙金石志》《積古齋鐘鼎彝器款識》等,當時名家學人,多與其事。張氏亦頗得阮元賞識,《養素堂詩集》卷二“春夢集(辛酉)”中,有《李廣銅印歌少司農阮蕓臺(元)夫子屬作》長篇,據其后所附章甫《讀張介侯庶常李廣銅印歌題贈》詩題及詩中“吉士張作銅印歌”云云,知為張氏在翰林時所作;卷七“南征前集上(乙丑、丙寅)”中的《至揚州謁阮蕓臺(元)撫軍師(時先生丁艱在家)》二首,則是張氏嘉慶十一年丙寅(1806)過揚州時的謁師之作,其第二首“南方學者未能先”句下,有注曰:“師寄那繹堂制軍信,曰張子介侯,經學文詞,南方之學者未能或之先也。”雖有“愧負師言亦赧然”這樣的謙詞緊接其后,但對恩師獎掖之語的念念不忘和引以為豪,還是躍然紙上。《養素堂文集》卷十四《上阮云臺制府師書》中,又提及“頒賜《揅經室全集》暨《宋建寧爨太守碑》拓,再拜秖受”,并于同書卷十八《書宋建寧太守爨君碑后》中,略述緣由:“此碑阮云臺師節制云貴,蒐得于陸涼州。澍時令江西瀘谿縣,師并《揅經堂集》寄賜,為友人借去。分宜楊立之大令赴滇買銅返豫章,以此碑裝潢成帙見贈。”據此及張氏題跋中具體內容,知其所述即額題為“宋故龍驤將軍護鎮蠻校尉寧州刺史邛都縣侯爨使君之碑”的《爨龍顏碑》,張氏稱“宋建寧太守爨君碑”,或其當時未見碑額?而《養素堂文集》卷十五《與楊立之明府書》中,則又謂“蒙貽爨使君碑”,不知究竟何故。至于楊氏,前述其為劉喜海題跋《西岳華山廟碑》長垣本時,也有這樣的回憶:“丁丑夏入都,將之秦,謁蕓臺師于京邸。師謂之曰屬摹華山碑于岳廟,汝往護持之,勿令久臥草莽。余至華陰,囑姜大令移置廟之西偏,并搆亭覆之,隨拓寄數十紙,兼述移碑事。師報曰可。”類此種種,似皆透出其中消息。

《養素堂詩集》中,尚有《錢梅谿(泳)以澹園二十四詠與醉后歌及鐵券金涂塔二圖見示,賦四截句答之》《錢梅谿(泳)貽日本國所刻孝經暨臨摹漢碑蘭亭帖并近作十章,作此酬之》《蔣伯生(因培)明府以岱頂重獲秦石刻字題詠見示,即題四截句于后》諸詩,皆能見其當年與金石同好的往還贈答之事。尤其值得一說的是,該《詩集》卷七“南征前集上(乙丑、丙寅)”中的《題邢佺山(澍)明府桓上草堂圖》一首,以及《留長興縣官署三日,將返吳門,錄別邢佺山(澍)明府》二首,都是張氏嘉慶十一年丙寅(1806)往浙江長興訪晤金石學名家邢澍的詩作,也是兩人學問知交、人生情誼的難得實錄。邢澍(1759—1823),字雨民,號佺山,階州(今甘肅武都)人。乾隆四十四年(1779)舉人,五十五年(1790)進士,先后出為浙江永康、長興二縣知縣,遷署江西饒州知府,再任南安知府。邢氏學問精深,尤以金石文字之學名世,曾與孫星衍共撰《寰宇訪碑錄》,為金石學史上一代名作;又有《金石文字辨異》《關右經籍志》等,無不可觀。而《兩漢希姓錄》之類,更是與張澍治學同趣者,故前述張氏于長興會晤邢氏時所作諸詩中,多見欽羨之情:

邢侯吏越紐,治行今第一。家山縈清夢,畫倩營丘筆……象緯窮甘公,岳瀆核童律。研經宗服虔,染翰邁趙壹。俛卬此人間,樂也實無匹。繄予耽靖冥,誤為塵纓飾。歸來常饑苦,不如鄉有秩。東郊靈淵上,一椽尚未必。倘能卜德鄰,昕夕讀著述。

并有這樣的評贊:“緜羽叫芳春,鴉岡偶踏塵。逢君天下士,數我眼中人。觀象追甘德(佺山著有《十三經釋天》),尋源說庫鈞(又著有《兩漢希姓錄》)。詞流今代盛,意折是經神。”因此,昔日曾有以“隴上二澍”稱其兩人者,允為美譽;而近世著名學者鄧之誠先生,在其《骨董續記》(《骨董瑣記全編》,北京出版社1996年6月)卷三“北方金石之學”條中,更直接把邢、張二氏與當時的金石學大家翁方綱、武億相提并論:“北人為金石之學者,大興之翁,偃師之武,階州之邢雨民,武威之張介白,皆為世推重。”

最后要附說的是,臺北聯經出版公司1976年影印的《明清未刊稿匯編》內,有“張介侯所著書”,其中《養素堂文續集》所收《送楊桂山布政引疾北歸序》,未見于刻本《養素堂文集》,文中記楊氏履歷稍詳,曰:“桂山少年時負才名,由拔貢生考小京官,預軍機,值禁省。旋掇乙科,升主事,典刑曹,歷郎中。出守潮陽,分巡惠潮嘉道。以軍功蒙賞花翎,授兩淮鹽運使。旋以鹽政外補,仍返粵東,補肇羅道,遷河南按察使,擢陜西布政使,可謂顯達矣。”知楊氏一生宦跡,曾兩度至粵。而日人太田孝太郎編撰的《古銅印譜舉隅》(日本昭和九年八月印本)卷四所錄《聽颿樓古銅印彙》鈐印本前,有楊振麟道光十二年(1832)臘月中澣所撰序文,該譜系當時富甲一方的廣東著名收藏家、聽颿樓主人潘正煒據其所藏古銅印章匯輯而成者。又安思遠舊藏《十七帖》文征明硃釋本后,也有楊氏道光癸巳(十三年,1833)五月于“粵東臬署之吾未信齋”為該本收藏者伯臨所作題跋,并憶及“嘉慶甲子,余在都下與伯臨定交,每借橅之”,伯臨名正亨,為潘正煒長兄。此外,近年拍賣市場所見廣東潘氏家族舊藏書畫碑帖中,亦時有楊氏題識者,凡此,皆可窺其當年與當地鑒藏名家的金石之交。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司