- +1

IDF學術·評論 | “游牧”世界(二):巨型動物的回音

原創 周佳鸝、陳俊鵬 西湖國際紀錄片大會

編者按:本文從2018年第二屆西湖國際紀錄片大會“D20提名”評優單元入圍紀錄片中選擇八部作品進行兩兩分組的評述。該屆大會的主題為“世·界”,這八部作品則以各自不同的面向激起了或許特別為當下紀錄片創作所彰顯的“游牧”觀念。游牧與其說是進入世界,不如說是創造世界的一種方式,這首先是因為世界在影像的游牧精神中重新創作著它自己。本文分為三期連載,本期為第二部分。

周佳鸝

(西湖國際紀錄片大會學術委員會副主任、中國美術學院副教授)

陳俊鵬

(影評人、西湖國際紀錄片大會特約作者)

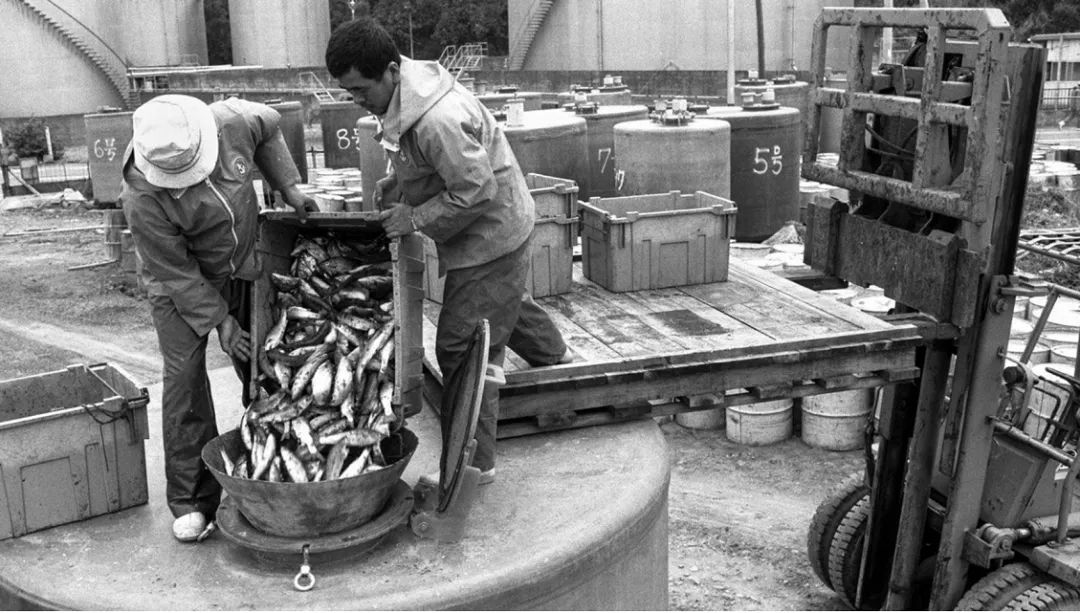

巨型動物的回音:《孤寂的聲音》與《日本國 VS 泉南石棉村》

墨西哥知識分子與權力的聯系源遠流長。他可以是政府的積極捍衛者,也可以是批判者。政府不在乎!政府養活知識分子,暗中注意著知識分子的動向。知識分子這里所說的舞臺只是前臺,幕后有個巨大的管道,它有點像巨型礦山的入口。知識分子的工作說到底,只是聆聽從礦洞深處傳來的雜音進行解讀,或者再創作。其著述花言巧語,讓人感覺是一場暴風驟雨;高談闊論,讓人感覺十分震怒;寫作中嚴格遵守規范,里面只有沉默,既不振聾也不發聵。知識分子說些“啾啾、喵喵、汪汪”,因為巨型動物或說巨型動物的缺席,他們沒法想象。

——摘錄自羅貝托·波拉尼奧《2666》

在1986年出版的《風險社會》中,烏爾里希·貝克夫婦梳理了“風險”這一概念在西方政治學中從自然到人為的轉變。同一年發生的切爾諾貝利事件,引發了學術界對“風險”概念的全方面討論。在現代社會中,風險從何而來,風險的現代性,其傳播與公眾認知范式為何?早在霍布斯的《利維坦》中,人們就可以通過“利維坦”的政治設計擺脫人與人開戰的自然狀態,在此共同體中,自然的風險得以被利維坦控制,而一切的不確定性由此集中于利維坦的首領之上。之后民主政治的一切發展都直接來自于如何管控和改善作為風險之源的政府。“現代風險”作為工業革命的歷史產物,伴隨著科學認知水平的提高以及生產力的不斷提升,其后果越來越不可預測和估量,最為惡劣的風險因子首先是那些完全逃脫人類日常感知的放射性物質、毒物和污染物:《水俁日記》中的水俁病,《日本國 VS 泉南石棉村》中的石棉病,《悲兮魔獸》中的塵肺以及《孤寂的聲音》中的輻射癥狀皆屬此列。現代風險作為一種知識形式,只能由精英階層加以揭示,其危險性由此無限向下層積聚,最終風險由那些無法建立完整認知、無法判斷風險本質與程度的普通人承擔。社會學家吉登斯說:“在許多情況下,渾然一體的風險和機會是如此之復雜,以至于對個人來說,在什么情況下應該信任特定的系統或體系,在什么情況下應中止這種信任,是極為困難的事情。”此時,紀錄片作為現代科學話語傳播、大眾教育的重要媒介,不得不主動擔負起追逐風險的社會責任。

原一男從小川紳介、土本典昭、今村昌平這些前輩那里繼承的,不僅僅是為絕對弱者申訴的堅定立場,更是將國家和政府作為公民必須盡力看管的“洪水猛獸”進行常年累月叩問的決心。早在1987年的《前進,神軍!》中,原一男所拍攝的奧崎謙三就將天皇統治下的國家機器當作不詳而暴戾的惡獸,費盡心思想讓它吐露吃人的證據。奧崎謙三將自身的“暴力”視為舍生取義的手段:國家表面上維護和平的假象,實則將暴力加諸每一個人的頭上,讓眾多個體遭受“天譴”式無可言說的災難。奧崎崇拜遵守“神的法律”的軍隊,而泉南的石棉村村民只能通過“人的法律”堅韌地對抗國家的傲慢。

溫斯頓認為傳統的格里爾遜式紀錄片聲稱自己擁有社會改良的力量,手握監督權力的法棍,實則格里爾遜和他的團隊采用“問題時刻” (problem moment)結構,即以“過去是美好的,現在暫時遇到了困難,但未來仍然會是美好的”的表達來代替現實主義文本中深刻的社會分析和評論。原一男避免了此類結構,《日本國 VS 泉南石棉村》最為可貴的是放棄了審判的時間觀念而引入了生死的無常——記錄并非終結于無可非議的勝訴,而是在不斷的延擱中重新開始。作為事件中心的幾次庭審都直接給出了勝訴的結果,原一男在此有意忽略了被關鍵時刻和時機串聯的紀錄片形式,而在判決下達的延擱中一次次重新開始記錄,最終結束于無可挽回的亡者群像,如同在古希臘哲人所論述的兩種時間觀念Kairos(時機)與Chronos(時序)之間作出抉擇,圣保羅的“天國將近”象征著一種質的時間:Kairos,是最后審判到來前世界深深的呼吸,而Chronos則是每一個個體都必須經受的終將失去的量的時間。

正如片中出現的許多人物在正義的判決下達之前就溘然長逝,成為了片尾眾多死者肖像墻上的一角,這是非典型化、散點式剪輯對戲劇性結構的駁斥,也是紀錄片所展現出的“非如此不可”的強音。這種強音切斷了格里爾遜式紀錄片所建構的完美話語體系,轉而呈現出在不了了之與無可奈何的事實面前人的吶喊。

在波拉尼奧眼中,這個時代最深沉的秘密即是一個礦洞中巨型動物的聲音,知識分子被權力收買,囿于行動的無能只能徘徊在巨型礦山的入口,對著洞內的雜音解釋一番。趙亮想必對這個隱喻并不陌生,在前作《悲兮魔獸》中他將內蒙古的一個礦場譽為《約伯記》中的巨獸悲兮魔斯(Behemoth),運用搬演、配樂、切分畫幅等手法,同時摘錄《神曲》片段作為畫外音使用,將紀錄片中被攝對象的言語全程讓位于礦山的呼吼造就的樂章。

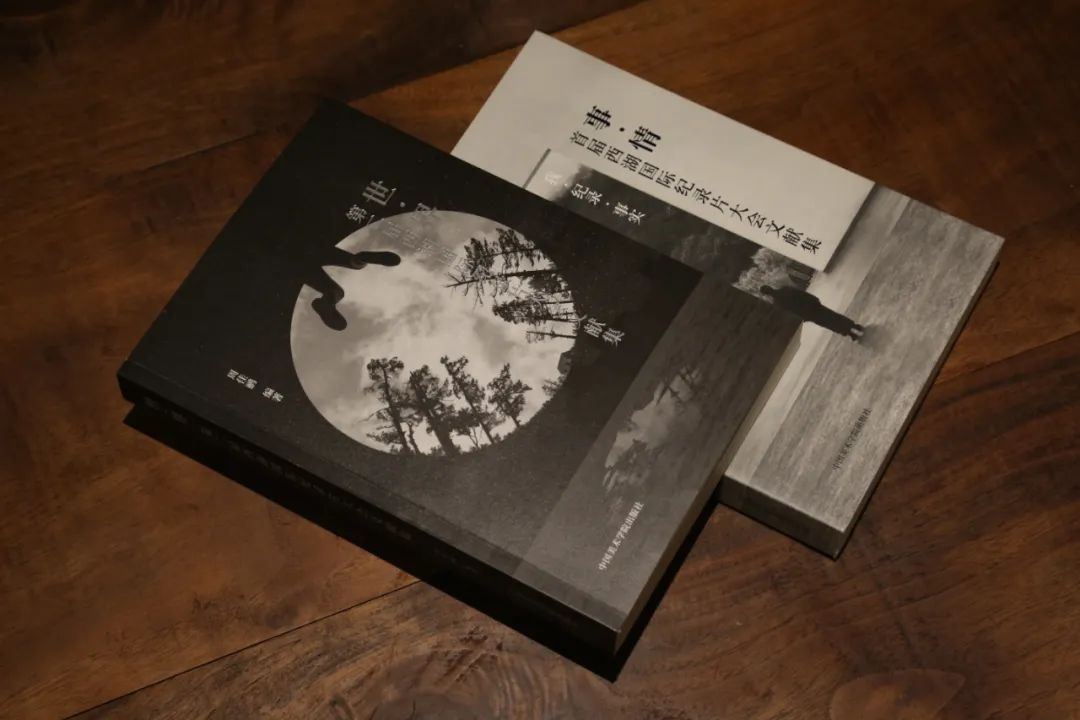

《孤寂的聲音》也延續了這一作者性策略,這次他將目光移向切爾諾貝利的核事故,后者作為20世紀最典型的生化浩劫,為眾多紀錄影像提供了后啟示錄狀況下的人文景觀。趙亮有意識地揀選具有動情力和象征意味的空間,記錄乏味和重復中屬于當下的生成,但這一次切爾諾貝利自身卻陷入了失語和冬眠的境遇中。相比趙亮的前作,地點轉移至切爾諾貝利的一個村莊,文本也轉換為阿列克謝耶維奇的《切爾諾貝利的悲鳴》,但言說的主體卻從巨獸悲兮魔斯(Behemoth)變為一個孤獨的人類聲音(A Solitary Human Voice)。趙亮將《切爾諾貝利的悲鳴》一書中所出現的眾多人物訪談捏合在一個主體身上,使得原書豐富的“復調書寫”被整合為一段冗余的創傷獨白以字幕的形式游離于敘事之外,作為創傷主體被呈現的瑪利亞(Maria)與導演也并非平等,她的回憶和形象完全陷于導演的虛構之中。

虎子與家犬:《如父如子》與《遠方的狗吠聲》

巨獸與小獸的區別,如同埃德蒙·伯克所說崇高與美的區別。《如父如子》的導演塔拉勒·德爾基回到故鄉敘利亞的前線,以支持同情“圣戰”為由博得一名恐怖分子及其家庭的信任,在幾年中記錄了父親為“圣戰”的準備和親子互動的日常。《遠方的狗吠聲》則選取了烏克蘭東部炮火紛飛的居民區中孩子與祖母相依為命的一年時光。同樣是聚焦戰爭中長大的孩童,兩部紀錄片展現出了截然不同的質感。

奧列格的祖母慣于用烏克蘭當地特有的方言和隱喻理解自身的生活,諸如“戰爭使生命陷入靜止,我們像動物一樣尋找遮蔽”,“每一條狗在自己家就是獅子”,“狼群里的陌生人”......與《浮士德》一樣,混沌黑暗的情境下我們無法辨明人與犬的差別,這樣一種意志一方面通過旁白上升為影片整體的構思,另一方面祖母對于符號的偏好也影響了成長中的奧列格。

奧列格雖然身處戰區旁,卻只能通過蛛絲馬跡來推斷戰爭正在發生,遠方傳來的豐富卻又殘破的能指在日常體驗中時常落入空無而不得兌現。他最直接的對戰爭的體驗是通過電腦屏幕所了解的世界的表象,對他而言這并不比父母曾經存在這一事實更好理解。在一些夜晚,奧列格閉緊雙耳,如同維科筆下的原始人一樣為屋外的雷霆巨響瑟瑟發抖,但又不可否認被“遠方的狗吠聲”吸引而進入到一種詩意的模擬——亞歷克將夏日的遠雷聽作槍炮的轟鳴,奧列格為了克服自身的恐懼躍入池塘。在紀錄片的最后,奧列格對祖母說:“Everything is so big,Grandma,so much space here......”(所有事都很大,祖母,還有很大的空間......)這不僅指向風雨欲來之際寬廣的河谷,也是一個頓悟的時刻:在經歷了腳受傷、槍殺青蛙的心理波折和外祖母的訓導后,奧列格的此岸(所指)與彼岸(能指)不再是兩條無交集的直線——戰爭并非只存在于一個地點上,而是因人心的欲望而無處不在。因此細小的事物也是巨大反響的起因——這段時光的意義對于奧列格開始顯明,導演不僅借奧列格的成長書寫了當下的“伊萬的童年”,也隱隱喚回了紀錄片中闕如的信仰元素。

如果說《遠方的狗吠聲》所呈現的世界是所去已遠,是關于在一條不穩定的邊界上發生的幽靈般的戰爭和一段難以磨滅的童年印象,那么《如父如子》的孩童則總是以切近的視角體驗世間,盡管出于諸多考量,許多直白的暴力鏡頭不能被呈現,紀錄片仍然彰顯了戰地攝影師的真諦:“如果你拍的不夠好,那是因為你離得不夠近。”

兩部紀錄片不約而同地捕捉到了孩童殺生的段落——奧列格被慫恿用手槍殺死一只青蛙,祖母對孩子說:“一個人不應該在手上拿著武器。”而卡塔殺鳥所展示的是一個捕食者的世界,父親對孩子解釋說:“殺戮也是神的榮耀,這是安拉創造出來作為我們的食物。”在后者的世界中,全能的安拉就近保持著事物與符號之間的親緣性,每一件造物的意義都是被內在地決定的:萬物不曾遭受進化論的洗禮。奧薩馬和他的兄弟由此不需要如同奧列格一樣經歷蜿蜒和曲折的心理歷程去尋找遠方,而是在一頓毒打、一次理發或是一次玩耍中將那些父輩的經驗烙印在身體上,更何況對于他們而言,現實中大洋彼岸的遠方并不是理解的對象而是殲滅的對象。

和孤獨的奧列格相對,《如父如子》中的孩子們拿石頭砸老師的車、制作炸藥是一種集體性質的暴力,不明事理的好奇心經由集體行動的引導和放大,能夠輕松地躍過禁忌的藩籬,蓋過個體尚未成熟的反思。事實上這些孩童總是處于群體之中,我們無法從恐怖分子的眾多孩子中區分出一個主角,即使是長子奧薩馬,他首先也是作為兄長被呈現的,如同一匹狼混跡于狼群之中;另一方面,每一個孩子的肉體都為另一個而存在,孩子們自行裝配為一個遠比個體更堅韌的“大群”,支撐彼此,也消化彼此。

伊斯蘭教并不承認基督教的原罪和肉體的墮落,《古蘭經》中的阿丹與哈娃已經得到了真主的寬恕,這讓伊斯蘭文明擁有了“榮耀的身體”的可能——《古蘭經》將清洗身體視為日常生活中的圣禮,正如父親嚴肅地教授孩子們先知穆罕默德洗手的禮節,孩子們在狹小的泳池中嬉樂。

因此紀錄片中一切精神性的外延和表達都通過這個家庭日常肢體的接觸和使用顯露出來,無論是親昵的互動或毫不掩飾的暴力,這種極近距離下的手足之情讓我們感同身受,也使得絕對他者的邊界得以軟化:如果我們不是堅決地站定在恐怖主義的對立面,我們定會將其視為一種群居而虔敬的食肉動物文化。

在紀錄片的中心段落,父親被地雷奪去了一只腳的災禍是如此突然,不由得在信徒已鎖死的解釋域中豁開一條缺口——為何珍愛手足骨肉之人注定失去手足?安拉是否有意讓此發生?本雅明所論述的“神的暴力”(Divine Violence)是意義的匱乏,而父親卻將此變故當作隱藏的恩惠接受下來,如同他相信《古蘭經》中亞伯拉罕決定為上帝獻祭自己的兒子,天使必定會出手阻攔以羊償子。在紀錄片的結尾,父親走上了先祖亞伯拉罕的道路,兒子也步了父親的后塵奔赴戰場——“恐怖”的延續已然存在,紀錄片所展現的“恐怖”背后深入骨髓的運作系統卻真正令人不寒而栗。

(觀點僅代表作者本人,不代表本平臺立場)

原標題:《IDF學術·評論 | “游牧”世界(二):巨型動物的回音》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司