- +1

她被侵犯兩次,一次被混蛋,一次被輿論丨強暴迷思

歐小宅|編輯

那么就讓我來吧”

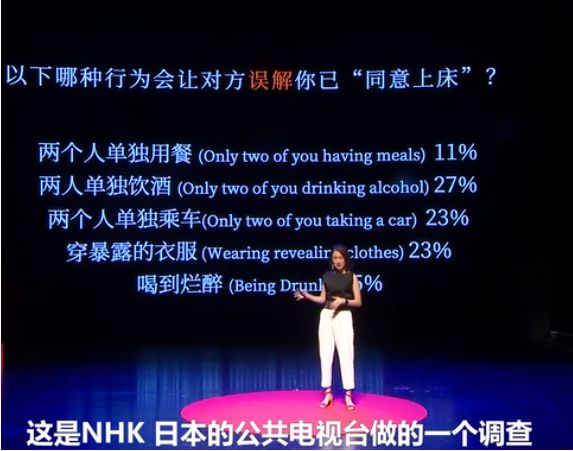

以下哪種行為,會讓對方誤解,你已經“同意跟他上床?”

你敢信嗎?

認為兩個人單獨用餐就是同意的人,有11%。

27%的人認為是:兩個人單獨飲酒。

兩個人單獨坐車、衣著暴露這兩個選項,分別有23%人選擇;

35%的人認為,喝醉酒就是默認可以上床。

但這就是事實。

更可怕的是,即便你明確拒絕,對方還會理解為欲拒還迎。

那晚,她留學時認識的日本媒體界大佬,山口敬之,說剛好招人,約她出去吃飯聊。

結果,山口一直向詩織灌酒,顧左右而言他,就是不說工作。

直到詩織邊暈邊吐時,山口本性畢露,生拉硬拽把詩織塞進車里。

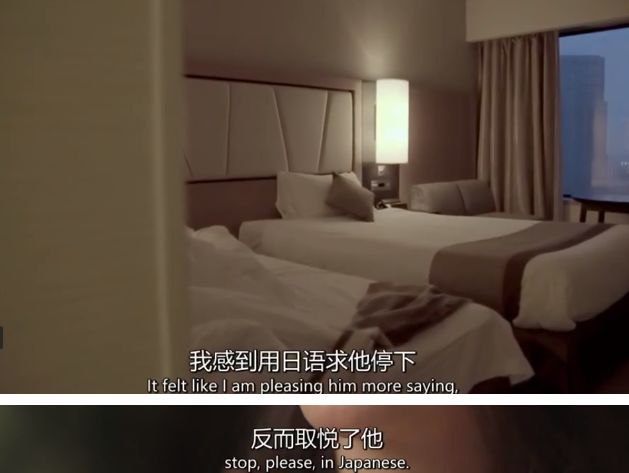

詩織在完全醉倒前,一再強調送到車站就可以,她可以自己坐車回去,但山口直接讓司機開去酒店。

等詩織清醒時,已經赤身裸體,無法呼吸,山口正在重重地壓著她。

強奸完她后,山口甚至笑著對她說:“你合格了。”

受到精神創傷的詩織,慌亂之下逃離了酒店,回到家拼命洗澡......

而這個決定,反而直接讓她成為了全日本的恥辱。

首先,山口敬之,不是什么中年油膩男。他是業界巨頭,曾經給日本首相安倍晉三寫傳記,在行業里人脈極廣的老油條。

只要一個電話,警視廳就可以告知詩織:他們不會再追查此案。

從此,她被眾多人指指點點,指責她連累了山口敬之的大好前程。

多么魔幻的現實。

BBC紀錄片《日本之恥》,豆瓣9.1分,真人真事改編,將這件強奸案里的黑暗內幕,赤裸裸地展露在每個人的眼前。

越看,越覺得,何止日本之恥。

她被輿論又強奸了一次

面對性暴力,最惡心的事情,是伴隨而來的二次強奸。

被侵犯后,伊藤詩織第一反應,就是找強奸危機中心,想知道這種情況應該做什么措施。

可是,對方冷冰冰地說:必須到現場面談,否則什么都不會告訴她。

而這個時候的詩織,實在沒有體力獨自去兩小時車程以外的中心面談。

沒人肯告訴她要去哪個醫院,做什么檢查,錯過了最佳的取證時機。

5天后,她才在朋友的鼓勵下去報警。

因為羞恥感,她希望有女警能來處理這件事,對方也答應了。

她花了兩小時傾訴了當晚的遭遇后,情緒激動,泣不成聲,沒想到女警說:“對不起,我是交通科的,無法跟進刑事案件。”

無奈之下,她只能跟兩個男警員,又重復一遍,她是怎么被灌醉的,怎么被強奸的,怎么逃出那個房間的......

接著,他們把詩織帶走,讓她仰躺在藍色墊子上,拿來了一個真人大小的人偶在她身上擺弄。

像AV拍攝現場一樣。

甚至有人問她:“是這種感覺嗎”、“你是處女嗎?”

這,根本就是二次強奸。

更讓詩織創傷的是,這種照片都被拍了,過幾天他們居然回復說:“這種事太常見了,很難立案。”

言下之意,是勸她放棄。

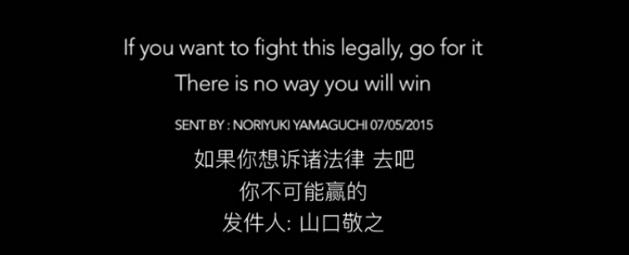

而同時,沒有受到任何調查和影響的山口,則這樣跟她說:

“你想告我?盡管去吧,你不可能贏的。”

他說得對。

在詩織的多次強硬要求之下,警方終于答應立案調查。DNA證據、監控證據都拿到了,但就在警方準備逮捕山口的當日,一通神秘電話打了進來。

行動停止,逮捕令撤銷,相關警員全部被調離。

2017年,她召開記者發布會,以真實身份公開了這一切,希望能夠引起社會的重視。

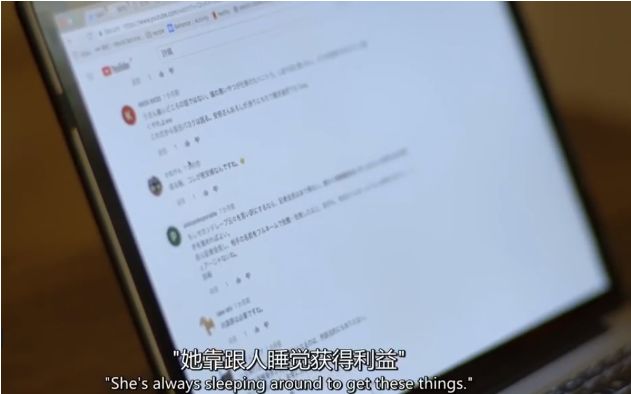

但自從她開完發布會后,針對她的全民暴力開始了。

“好女生怎么會和男人去喝酒,她肯定是想靠睡覺上位。”

“你看她衣服的第一顆扣子沒扣,很可疑。”

“她就是個婊子,妓女,滾去韓國!”

網上鋪天蓋地的評論,給她潑了一身臟水。

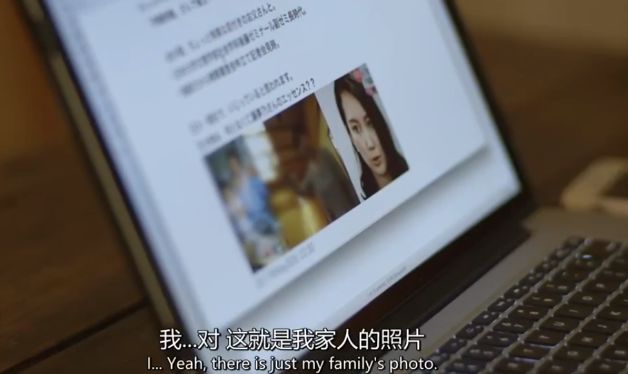

山口看輿論對自己有利,立馬也開始利用上節目的機會攻擊詩織。

他還暗示說,“不得不說,伊藤這個女孩子,很能喝。”

看著這些人的嘴臉,我只想吐。

被性侵已經夠慘的了,可她鼓起勇氣為自己辯護時,還要被輿論活生生再強奸一次。

都2019年了,為什么還有那么多的“受害者有罪論”?

這背后反映出來的殘酷現實是:最需要性教育的,反而是成年人。

日本作為一個以色情產業聞名的國家,大街小巷都能堂而皇之掛著露骨的黃色商品,性暴力事件里女性的輿論地位,可想而知。

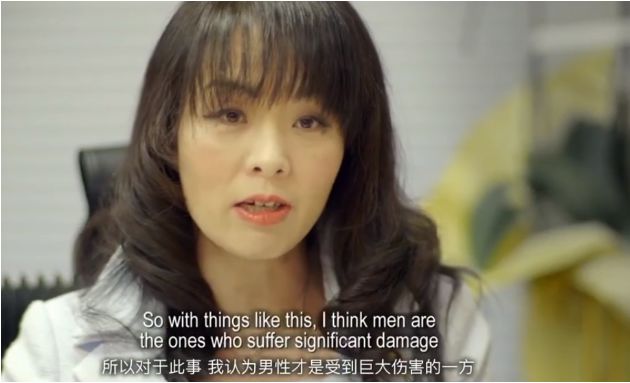

一名女性議員,直接說伊藤詩織懷疑日本司法體系,就是在侮辱他們。

更何況她做錯在先,她居然在男人面前喝酒,還喝那么多,作為社會上打拼的女性,應該學會拒絕。

“正是因為伊藤詩織的行為,讓山口先生飽受惡意來電困擾,我認為男性才是最大的受害方。”

接著,記者還問了她一個問題:那你有遇到過類似的性騷擾事件嗎?

她笑得很開心地說,當然有,但我們都應該學會習慣不是嗎?

這就是心理學上非常常見的,完美受害者觀念。他們一個根深蒂固的想法,那就是世界是公平的,如果你沒做錯事,災難就不會找上你。

看到她被性侵了,這些人就會想到如果自己也被無差別傷害,太可怕了。

她們無法面對自己內心的脆弱和無力,所以才會指責那些受害者穿著暴露、去酒吧、是個不檢點的女孩,這樣,她們才會覺得自己只要哪里都不去,就會很安全。

真的嗎?

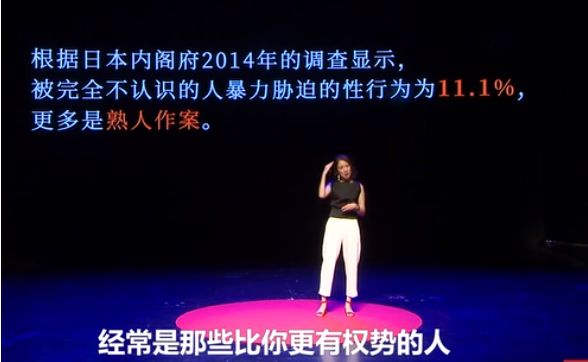

研究調查表明,在所有的性侵(強奸)案件中, 70%的施暴者,其實是你的熟人、朋友、約會對象、上司......

75%的女性,從未意識到自己經歷的是強奸,因為主觀上她們不能承受這樣的真相。[1]

無論怎么罵受害者不夠完美,殘酷現實都避無可避。

把這樣的反常當作正常的,遠遠不止她一個人。

詩織去采訪女高中生的時候,得到的是類似的答復。

“什么?被摸一下就生氣?你就這么點容忍度?這很正常吧。”

性暴力太常見了,以至于女高生每天進教室的話題經常都是:今天又有人掀我的短裙了、今天又有人對著我打飛機了......

而男同學說,有時候看到女同學被摸了,在眾人沉默的環境里,他也不敢出面去制止。

因為從眾,也是一種壓力。

大家都沒把這個當回事,大家都是視而不見,所以你一個人反抗,就顯得很奇怪。

如果說,這只是社會大眾的性觀念還很落后,很不公,那么詩織可能還會勝訴。

但很可惜。

日本法庭判強奸案的時候,是要受害者來證明的。

所以喝醉酒那種無意識無反抗的,不算。

所以女性在驚懼情況下的應激反應(詳見“”),不算。

詩織說過一個案件:19歲女孩,從小被父親強奸,長達數年。

但是法官說,她每天還是正常上學,又不反抗,不能證明這是強奸。

太震驚了。

而日本,只有1.1件,排名73位。

你以為日本更安全?不是的,是因為在日本,沒有人敢報案,報了可能也不計立案。

性暴力的加害者,通常都是比你有權有勢的人。

可能是你的老師,你的父親,你的上司,如果你指責他們,他們反過來會說你不要臉。

輿論的二次傷害、見怪不怪的習以為常、與權威有關的性侵行為......這一切,讓她們寸步難行。

所以,詩織強調:“我們需要教育,不光是教育孩子,還有那些手中握有權力的成年人。”

都2019年了,當我們在說性侵的時候,說的都是什么玩意?

“不可以”,就是“不可以”,不代表欲拒還迎。只有“可以”,才能代表“可以”。

被強奸了不是受害者的錯,就算你們覺得她有錯,那施暴者就可以被摘出去嗎?

有些成年人,是需要重新接受性教育了。

才是這個時代最大的悲哀

根據伊藤詩織真實經歷拍攝的紀錄片《日本之恥》播出后,產生了很大的輿論力量。

有過類似經歷的女孩,找到伊藤詩織說,她只想忘記過去,而詩織卻勇敢公開,為大家發聲。那時她就想,詩織能夠改變日本。

“一滴水改變不了什么,但聚集起來,它能形成海嘯。”

詩織的確做到了。

時隔110年,日本第一次修訂了強奸犯罪法,將最低刑期從3年增加到5年。

如今,提起那時候的經歷,詩織仍然會覺得十分痛苦。

山口并沒有輕易地放過她,今年7月,他把詩織告上法庭,想讓她為自己的“無知”,付出巨額賠償。

但是,越來越多的人開始支持詩織,她從日本之恥,到入選感動日本100人。

她不需要像過街老鼠一樣,出門都要喬裝打扮,就連路上的老太太,都主動上前打招呼:

“我一直在關注你的事情,一定要加油啊!”

就比如,前不久,有條新聞。

臥鋪火車上,一位男乘客偷摸一位女乘客。女乘客向列車員求助,而列車員則質問那個乘客:

“你認識她嗎?”

“她說了你可以摸她嗎?”

“你覺得可以摸就可以摸嗎?”

這種明確的教育,比任何關于性侵的正能量口號都要有用。

面對性暴力行為,沉默比什么都壞,而打破沉默,比什么都有用。

怎樣是被身邊有可能潛在犯罪的人?[2、3]

自戀、以自我為中心,做事情只考慮自己的需求和利益,不在意他人的感受;

社交能力較差,嚴重壓抑自我、封閉自我;

有“強暴迷思”,認為女性說“不要”實際上是“要”;

敵視女性,例如經常說一些侮辱女性的話;

存在“性壓力”,可能是沒有正常的性生活;

當發現對方擁有以上任何一項的特征時,我們就要更加留心和注意了。(僅供參考,并不能因此給別人貼上“潛在犯罪者”的標簽。)

去參加聚會、飯局,即便是熟人,也要在對方上下其手的時候嚴詞拒絕或離開,隨時告知朋友你的動向。

離開過視線范圍的飲料、食物盡量不碰,一個人在外盡量避免喝醉或告知朋友來接。

最重要的是,而當你覺得,自己和一個人在一起,不想信任他、或者感覺到不安全的時候,第一時間就要找機會離開。

不要害怕傷害別人的感情,或者害怕他們用權威、工作之類的條件來恐嚇你,相信自己的感受,遠離那些想要控制你的人。

那真的不是你的的錯,你要及時告知親近的人,不要被羞恥感綁架,甚至可以尋求心理咨詢。

希望每個女孩男孩,都能遠離危險和創傷。

世界和我愛著你。

參考資料:

[1] Harned, M. S. (2005). Understanding women's labeling of unwanted sexual experiences with dating partners: A qualitative analysis. Violence Against Women, 11(3), 374-413.

[7] Heather Murphy. (2017).What Experts Know About Men Who Rape.

[8] Lonsway, K. A., & Fitzgerald, L. F. (1994). Rape myths. In review. Psychology of Women Quarterly, 18, 133-164through engaging college men. Journal of College Student Development, 48(5), 585-594.

[9] Rape, Abuse & Incest National Network. (2016). Safety & Prevention.

- The End -

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司