- +1

“文中有畫意,畫里蘊文心”——“汪曾祺百年書畫展”讀后

一代文學大家汪曾祺第一次真正的書畫展“嶺上多白云——汪曾祺百年誕辰書畫展”上月底已在浙江美術館落幕,然而,這一展覽引發的中國文人與書畫的話題卻一直在持續。

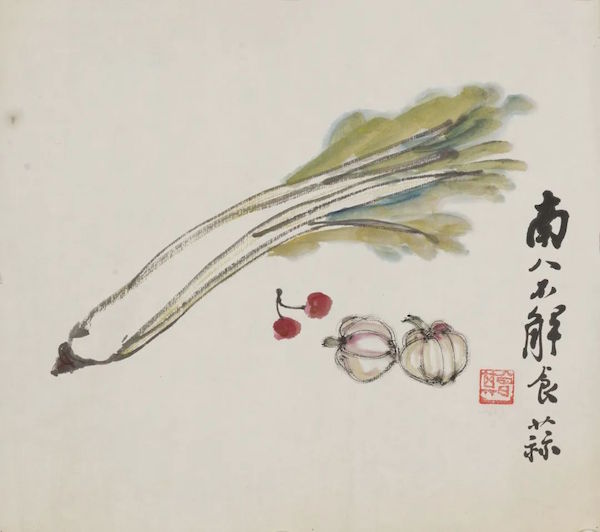

汪曾祺的字畫,與他的散文和小說,是息息相通、互為表里的。汪曾祺的文字,純正,干凈。他自小習畫,天份又高。他的畫,從筆墨到線條到構圖,都達到很高的水平。更難得的是,他的畫作和他的文學作品一樣,天然、通透、溫暖、自在,充滿著對人世間、對一草一木一蔬一花的溫情。這是汪曾祺最動人的地方,也是尋常畫家最缺失的。

浙江美術館“汪曾祺書畫展”現場

雨絲細密,空氣濕重,連日的陰雨,讓庚子年的秋日,直如梅雨季。

陰雨是煩人的,口里,則說著“晴湖不如雨湖”,仿佛喜歡這雨。那天一早,與顧村言、石建邦二兄,由上海虹橋登車,去西湖邊。其實,我們要去看的,不是雨湖,是汪曾祺。

十多年前,顧村言曾寫了兩本汪味十足的書,喚作《人間有味》《人間優游》。有趣的是,這次汪曾祺書畫展,分三個板塊,曰“人間草木”“人間至味”“人間有戲”,可算巧合。十年前,汪曾祺九十誕辰時,顧村言在《東方早報》上撰寫了萬字長文,我讀了,激賞,自說自話發了短信給他說好。這是我們訂交之始。現在,他的文字早就有了自己的風格面貌,但對汪曾祺的喜愛,是不會變的。汪展開幕日,村言兄就在,還與策展人陳緯一起組織了“汪曾祺文與畫”座談會。我和建邦兄本來就要到杭州與出版社談事,便在朋友圈里約著一起看展。村言兄看到,說要陪我們再看一次。這個待遇,不可不記也。

西湖之畔,與柳浪聞鶯,隔著一條南山路,坐著浙江美術館。這是很讓上海人羨慕的。原先的上海美術館,不但退出了核心地段,連“上海美術館”這五個字,也沒了。這樣也好,我們就多了不少奔到周邊看展的理由。

要講汪曾祺的書畫,還是先從他的文字說起。汪曾祺的文字,好在什么地方。我以為,是純正。白話文寫作,始于“五四”。從魯迅到徐志摩等等,無論左右,皆受翻譯腔影響深重,而且有的往往還要政治正確。自覺地游離于這二者之外,做得最出色的,是汪曾祺的老師沈從文。1950年代以后,運動頻仍,口號震天,這樣的政治氛圍,對寫作者的影響幾乎深入骨髓。所以,當八十年代初,汪曾祺冒出文壇,每一個讀者都眼睛一亮:中文原來還可這么寫!雖然汪曾祺總是說自己“非主流”“上不了雜志頭條”,但他的意義,恰恰在此。汪曾祺告訴我們,用沒有政治烙印,甚至沒有時代痕跡的文字來寫作,是可行的。也正因此,汪曾祺的讀者,是穿越時代的,他不僅對六七十年出生的這一代人影響巨大,在九零后,甚至零零后中,也知音不少。

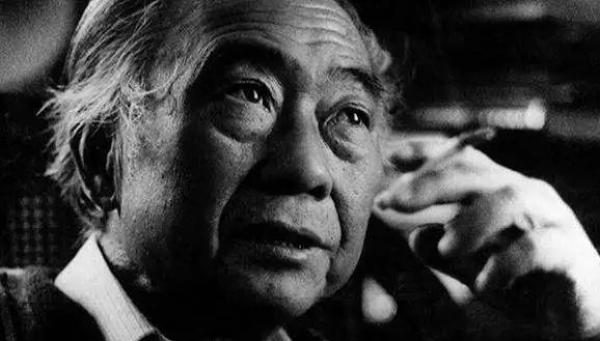

汪曾祺(1920-1997)

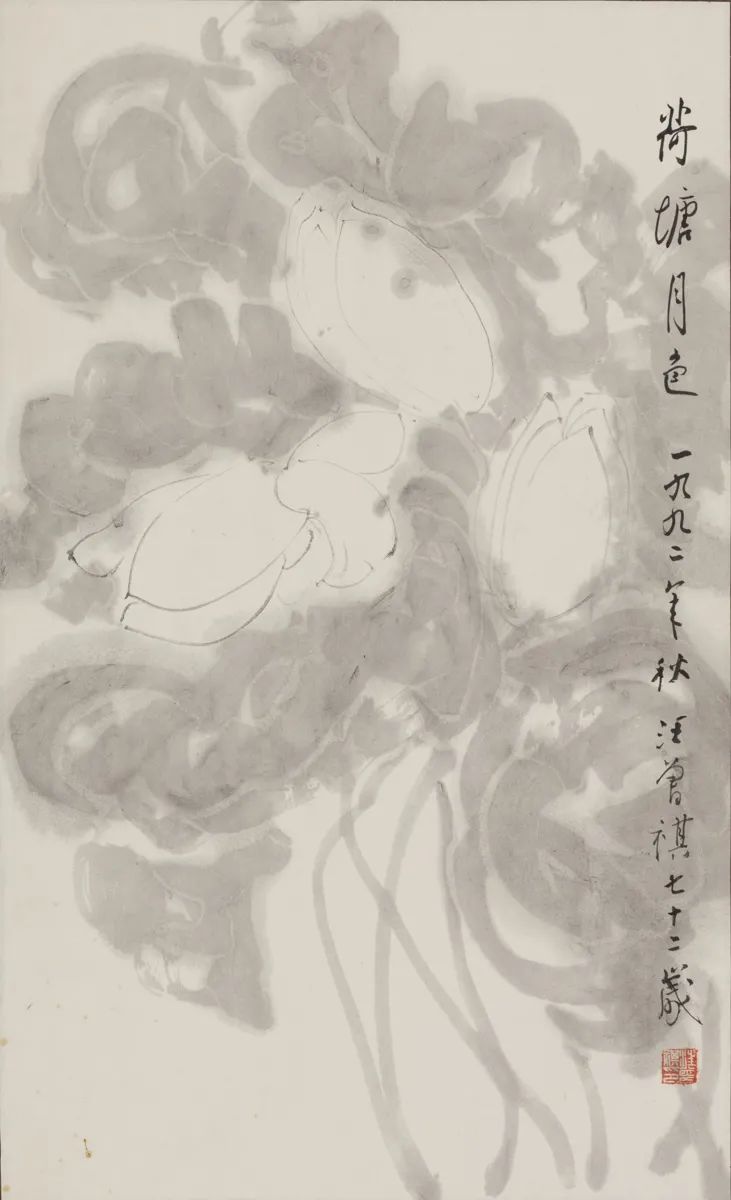

汪曾祺,《荷塘月色》

為這樣一位文學大家辦畫展,自然要觀照他的文字。展覽的策劃者之一、汪曾祺的外孫女齊方為每一幅畫配上了一段汪曾祺的文字。于是,看畫變成了名副其實的“讀畫”。文畫對讀,這是只有汪曾祺才能帶給我們的奇妙體驗——所謂“文中有畫意,畫里蘊文心”,再不只是一個空靈的概念,而是實實在在的享受。這個享受奇妙到什么程度,讓我舉兩個關于花的例子。

例一,《紫藤》。文章摘錄是:“葉三大都能一句話說出好在何處。季匋民畫了一幅紫藤,問葉三。葉三說:‘紫藤里有風。’‘唔!你怎么知道?’‘花是亂的。’‘對極了!’”于是,愚笨如我,也看到了汪曾祺畫的紫藤里有風。

汪曾祺,《紫薇花對紫薇郎》,紙本設色,1988年

例二,《紫薇花對紫薇郎》。文章摘錄是:“對于年輕的讀者,需要做一點解釋,‘紫薇花對紫薇郎’是什么意思。紫薇花亦作紫薇郎,唐代官名。白居易曾為中書侍郎,故自稱紫薇郎。……‘紫薇花對紫薇郎’使人覺得有一點羅曼蒂克的聯想,也可以。石濤和尚畫過一幅紫薇花,題的就是白居易的這首詩。紫薇顏色很嬌,畫面很美,更易使人產生這是一首情詩的錯覺。”于是,遲鈍如我,也不由得把汪曾祺的這幅畫當作一首情詩來讀呢。

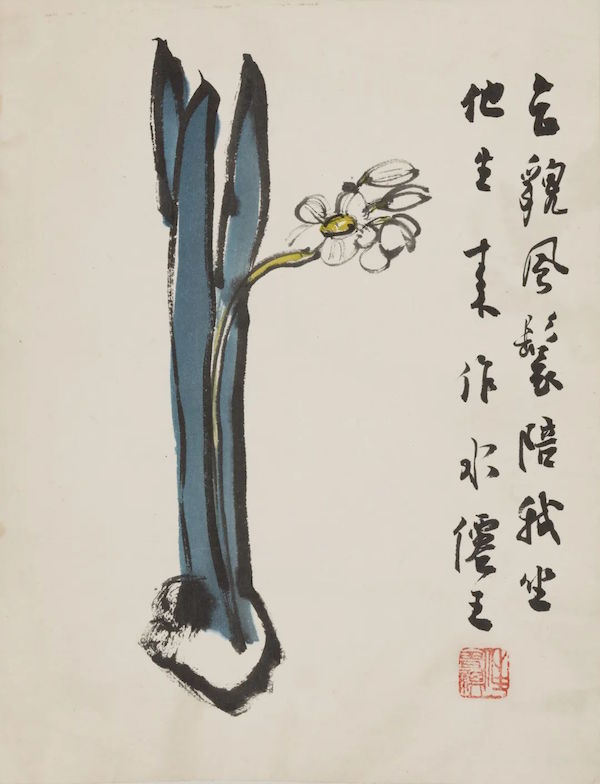

汪曾祺,《水仙》,紙本設色

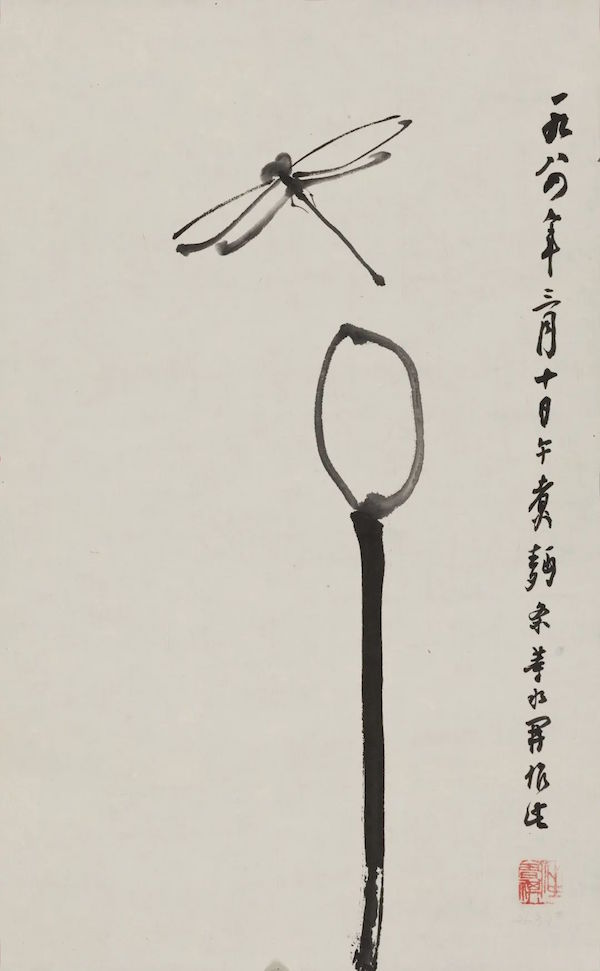

如果說,為畫配文,再精再妙,總也是出自齊方的主觀感受。那么,不妨讓我們再收攏眼光,來看一看汪曾祺自己題在畫上的字句。身為一個作家,汪曾祺在寫作時,自然會字斟句酌,而他在“只可自怡悅,不堪持贈君”的畫作上寫字,要隨性、自在得多。題得最多的,是寫記憶中的花花草草,且容我多抄幾則:“后園有紫藤一架,無人管理。任其恣意攀盤,而極旺茂。花盛時,仰臥架下使人醺然有醉意。”“昔在伊犁見伊犁河邊長蓼花,甚喜。喜伊犁亦有蓼花,喜伊犁有水也。我到伊犁在一九八二年,距今十年矣。”“盈江縣委招待所有香樟樹,熱帶蘭多寄生于枝杈之間,虎頭蘭乃最常見者。一年之后,汪曾祺憶寫于北京。”“故園有金銀花一株,自我記事從不開花,小時不知此為何種植物。一年夏,忽開繁花無數,令人驚駭,亦不見其主何災祥。此后每年開花,但花稍稀少耳。一九八四年六月偶憶往事,提筆寫此。”“昆明楊梅色如熾炭,名火炭梅,味極甜濃,雨季常有。苗族女孩叫賣聲音嬌柔。”除了汪曾祺,還有誰會這樣題畫?最著名的,是那幅只有聊聊幾筆的《晴蜓荷花》,題“一九八四年三月十日午,煮面條,等水開,作此。”連署名也沒有。最好玩的,是《種菊不安籬,任它姿意長》,題完詩后,署日期,竟是“一九八二年十一月不是七日就是八日”,簽罷“汪曾祺”后,意猶未盡,還加了一句“時女兒汪明在旁瞎出主意。”汪明在座談會上回憶說:“其實在家里,他沒有地位,他的畫在家里也從來沒有地位。”也是因為“從來沒有地位”,才會有這份隨意到極點的自在。當然,一派安祥、溫和的汪曾祺,內心里也是有著狂狷意氣的。兩幅不多見的人物畫題字令我們看得一凜。一幅質問:“甚么?”一幅則干脆痛罵:“狗矢!”請注意,前面引的那些花鳥畫上的句子的標點,是策展人加的。而這兩幅上的問號和驚嘆號,則是汪曾祺親自按在畫上的。對此,汪曾祺的女兒汪朝回憶道,這些畫在什么情形之下畫的,不太清楚。他肯定有憤憤不平的時候。他不高興喝了酒,拿起電話就跟好朋友林斤瀾又說又罵。

汪曾祺,《蜻蜓荷花》,1984年

汪曾祺畫作

摘了這么多題畫字句,想表明,汪曾祺的字畫,與他的散文和小說,是息息相通、互為表里的。汪曾祺自小習畫,天分又高。他的畫,從筆墨到線條到構圖,都達到很高的水平。更難得的是,他的畫作和他的文學作品一樣,天然、通透、溫暖、自在,充滿著對人世間、對一草一木一蔬一花的溫情。這是汪曾祺最動人的地方,也是尋常畫家最缺失的。

浙江美術館三樓,“秋蕊香——齊白石黃賓虹花鳥畫展”現場

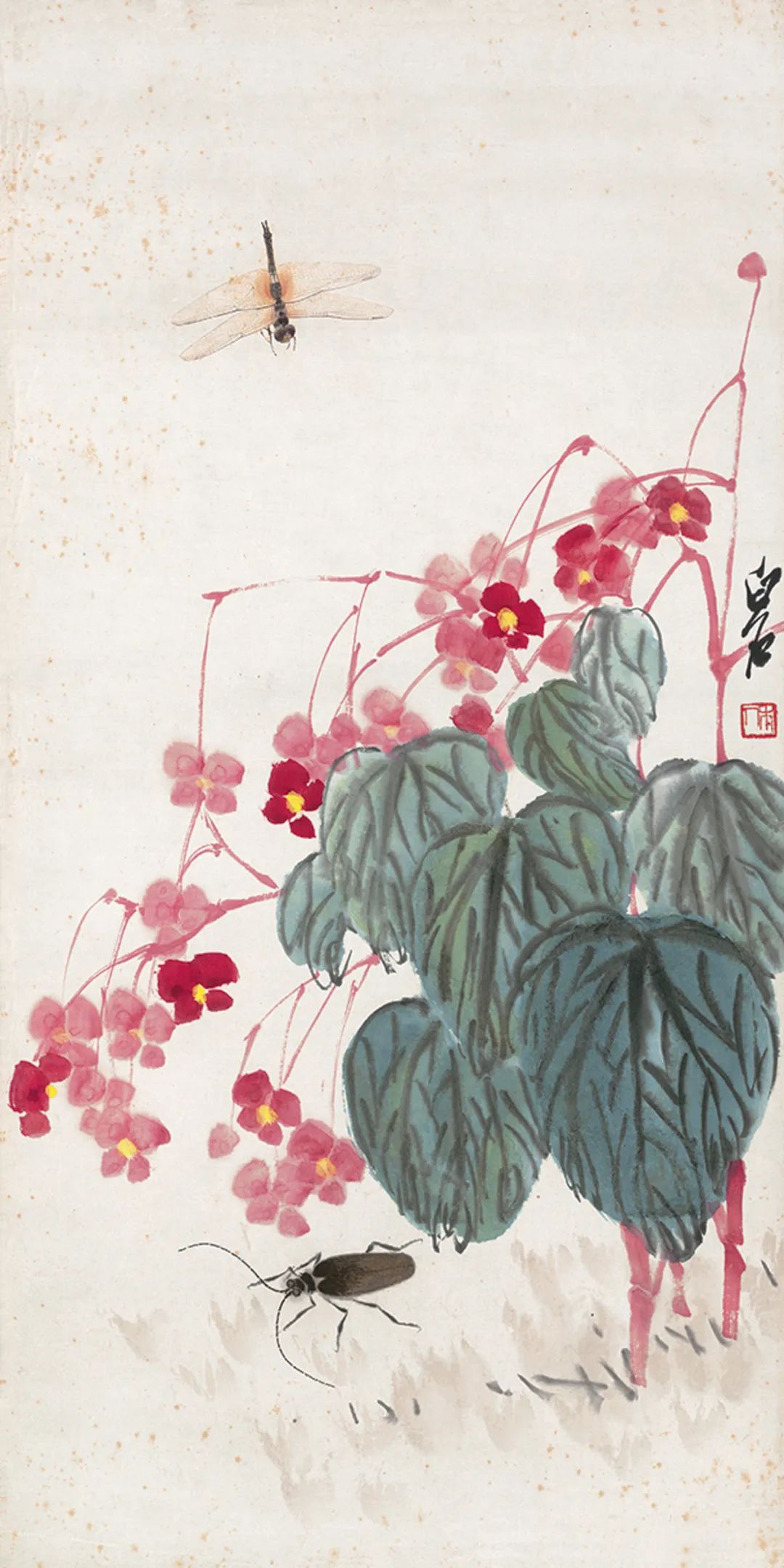

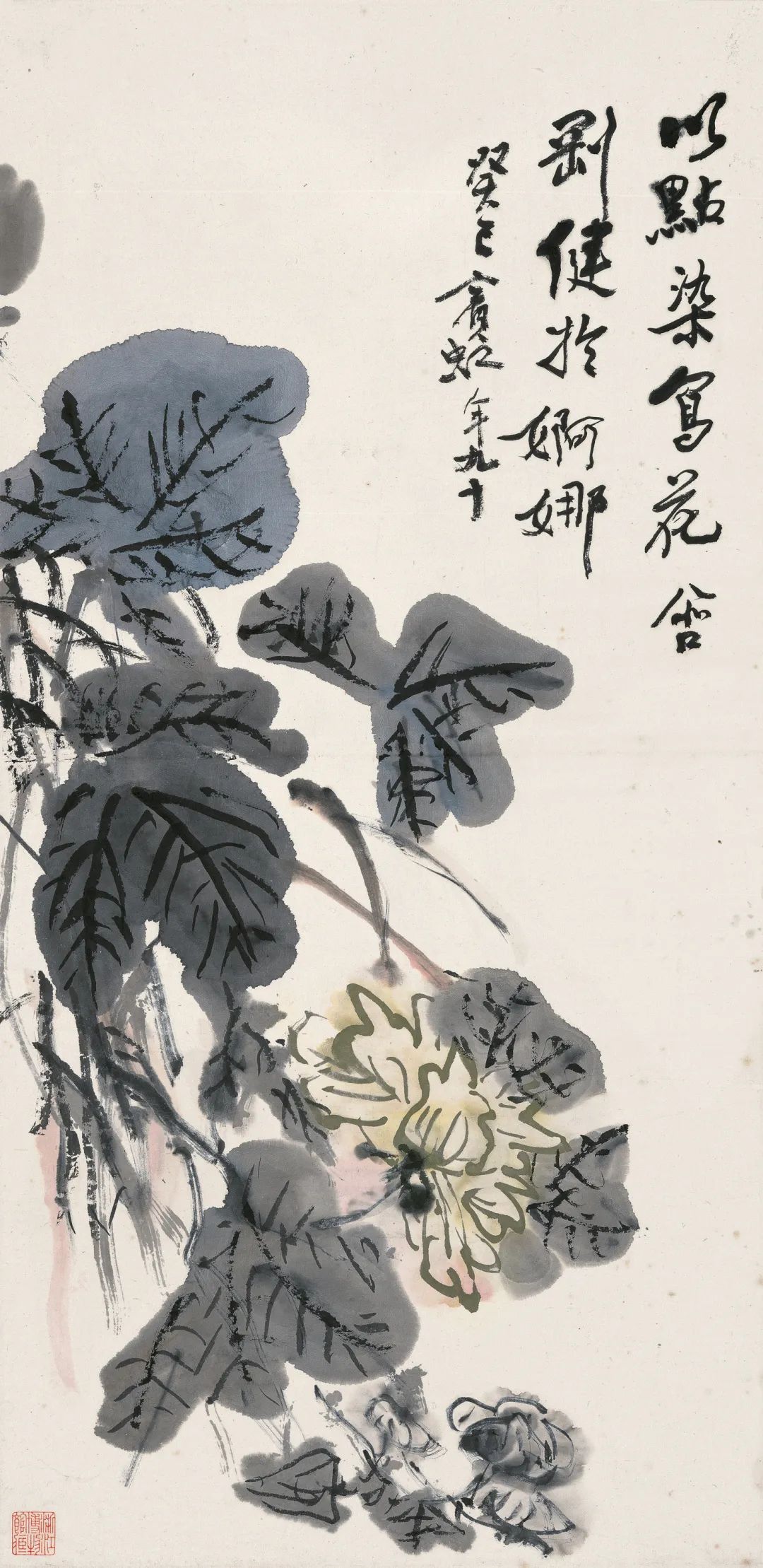

在汪曾祺展的樓下,同時辦著《秋蕊香——齊白石黃賓虹花鳥畫展》,看了汪畫看齊黃,這種觀展體驗,真是百年一遇。我在朋友圈的這樣一句感慨,被村言兄拿去作了文章題目。與汪曾祺相比,齊黃的畫,是尋常可見的。但這個展中白石老人的課徒稿和賓翁不落款的花鳥畫,都極難得一見。齊黃對展,更是天才的想法。美術館應該怎樣辦展?我想,道理與藝術創作是一樣的:自己要有想象力,還要給觀者留足思考和想象的空間。如果只是把畫掛在墻上,那與拍賣會有什么兩樣?浙江美術館的“樓上讀汪,樓下齊黃”,堪稱范本。

齊白石《草蟲秋海棠》,68×33.5cm,北京畫院藏.

黃賓虹,《芙蓉》,68.5×33.2cm,1953年,浙江省博物館藏

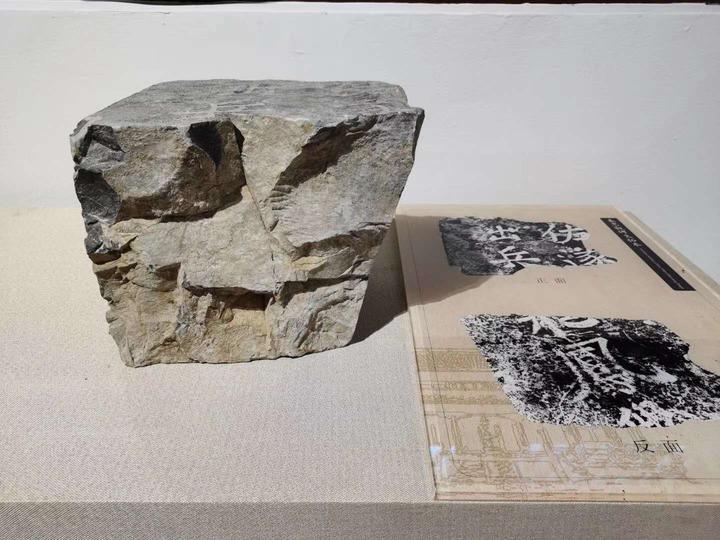

走出美術館,建邦兄帶我走過南山路,來到錢王祠,這里有蘇東坡的《表忠觀碑》石刻。此為明嘉靖年刻,四石八面,現存其三。我來西湖幾十次,竟不知有此碑,自然佩服建邦兄見識多廣。現場有幾塊殘石,這是今年錢王祠整修時發現的,經考證這正是來自此碑佚失的那一塊,建邦兄也未曾見過。對他而言,也是意外收獲。看著蘇字,我們自然聊到正在北京故宮舉辦的蘇東坡大展。一南一北,從蘇到汪,同時展陳,意味深長。古代文人中,若是拿文章、詩詞、書法、繪畫分別打分,總分最高的,是東坡無疑了;當代文人中,若是拿散文、小說、書法、繪畫分別打分,總分最高的,大抵是汪曾祺罷?從蘇東坡到汪曾祺,文人畫的千年歷程,這個話題太值得回味了。

《表忠觀碑》石刻

錢王祠邊的西湖 顧村言 圖

出錢王祠,信步走到湖邊,來看一眼比晴湖好的雨湖。庚子多艱,湖山依然。那天,杭州的桂花今秋第一次開放,秋雨秋風,又把新綻的花擊落泰半,原本馥郁襲人的桂香,變得清淡而悠遠,如汪曾祺一般。

2020年9月28日

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司