- +1

沿蘇州河而行|沒有圍墻的公園·開篇

2020年9月26日,《公·園》在上海多倫現代美術館開幕,“沒有圍墻的公園”展區位于三樓。上海多倫現代美術館 圖

除了傳統意義上的園林型公園,在城市中散布著各種有著綠色植被和基礎設施的公共空間,如河濱步道、公共綠地、社區花園,甚至沿蘇州河的橋上和橋下,人群甚至其他生物自然而然地在這些空間享受屬于自己的時光。

在這樣的空間,存在著可見/不可見、可聞/不可聞的各種交流,從某種程度上說,城市似乎成為一座大型的、沒有圍墻的公園,而又被人們的行為分割為一個個散落的小公園。對于這些公園的使用、觀察、思考也成為一件理所當然的事情。

“沒有圍墻的公園”是從澎湃新聞·城市漫步欄目的年度項目“沿蘇州河而行”項目中生發的,這個板塊參與了現在正在上海多倫現代美術館展出的《公·園》展覽。通過影像、聲音、文本等各種媒介,我們試圖從個體的視角出發,勾勒出一個“沒有圍墻的公園”。

本組參展人為“沿蘇州河而行”項目策劃及志愿者。對于參展的作品,他們各自的闡述都表現出對城市中“公園”的思考,其中既有對于聲音的搜集并由此折射出蘇州河畔的日常生活,也有上班族對自己午休空間的視覺記錄;同時,他們對于公園的記述,并不局限于人類的視角,動物的叫聲、植物的種類、城市公園的生物多樣性,通過他們的作品得以展示一隅。當然,作為個體的人,無疑是城市公園的使用者,是這樣一種公共空間的參與者,同時也是公園時空的承載者。通過對他人活動的觀察,這些作品試圖探討的是空間與人的關系。

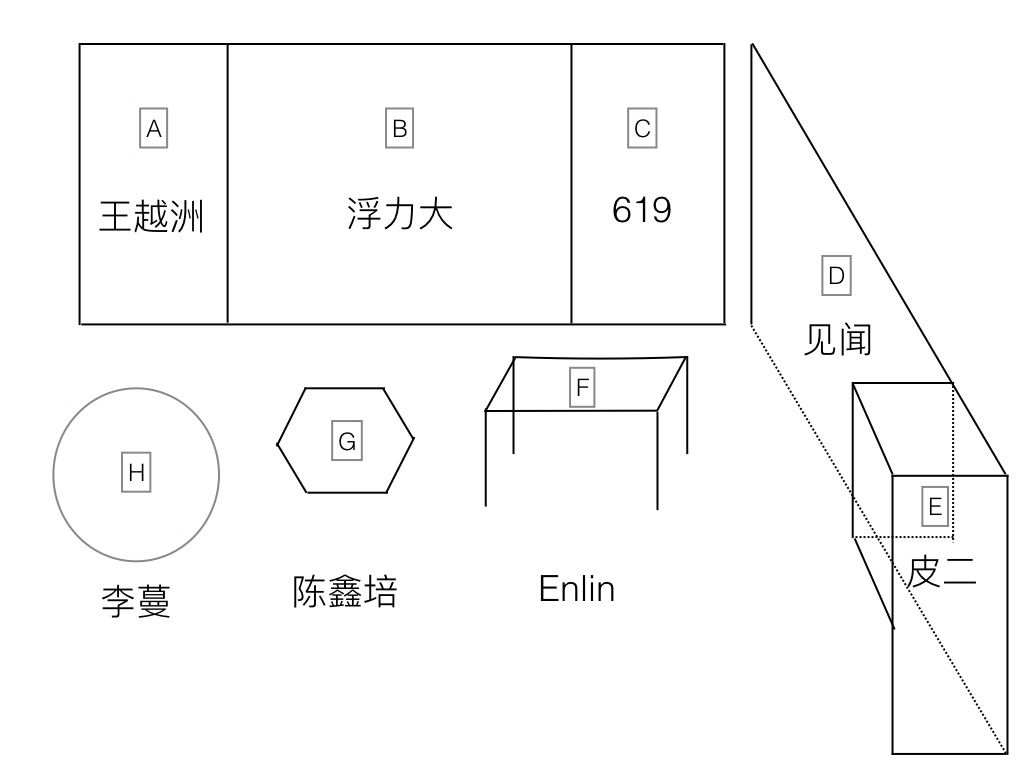

“沒有圍墻的公園”展區示意圖 制圖:袁璟

以下對照展區示意圖,按順時針方向簡單“導覽”本項目。

A 《蘇州河奏鳴曲》/ 王越洲

這是一段從蘇州河長寧段瀘定路橋,到蘇州河黃浦段乍浦路橋的聲音旅程。今年5月到8月間,借“沿蘇州河而行”項目機會,我幾次來到蘇州河沿岸,錄下了這些聲音。

00:00 蘇州河水聲

00:08 瀘定路橋對面綠地薩克斯聲音

00:34 強家角橋上行人和非機動車的聲音

00:50 凱旋路橋上汽車和輕軌的聲音

01:07 隆德路地鐵站光復西路蘇州河沿岸,因為疫情無法進公園遛鳥的老人們

01:19 武寧路橋下,因疫情無法進公園唱歌的老人

01:40 光復西路原東新村拆遷空地,晚上放夜風箏的年輕人

01:56 寶成橋推非機動車下橋的下橋聲音

02:09 膠州路蘇州河沿岸,突如其來的大雨,散步的居民的沿街店鋪下避雨

02:29 鎮坪路橋下廣場舞

02:41 西康路橋上賣菜小販,白天他是一個快遞員

02:55 玉佛寺法事音樂

03:06 不夜城綠地流動理發攤

03:40 蝴蝶灣公園籃球、足球場

03:58 乍浦路橋拍戲

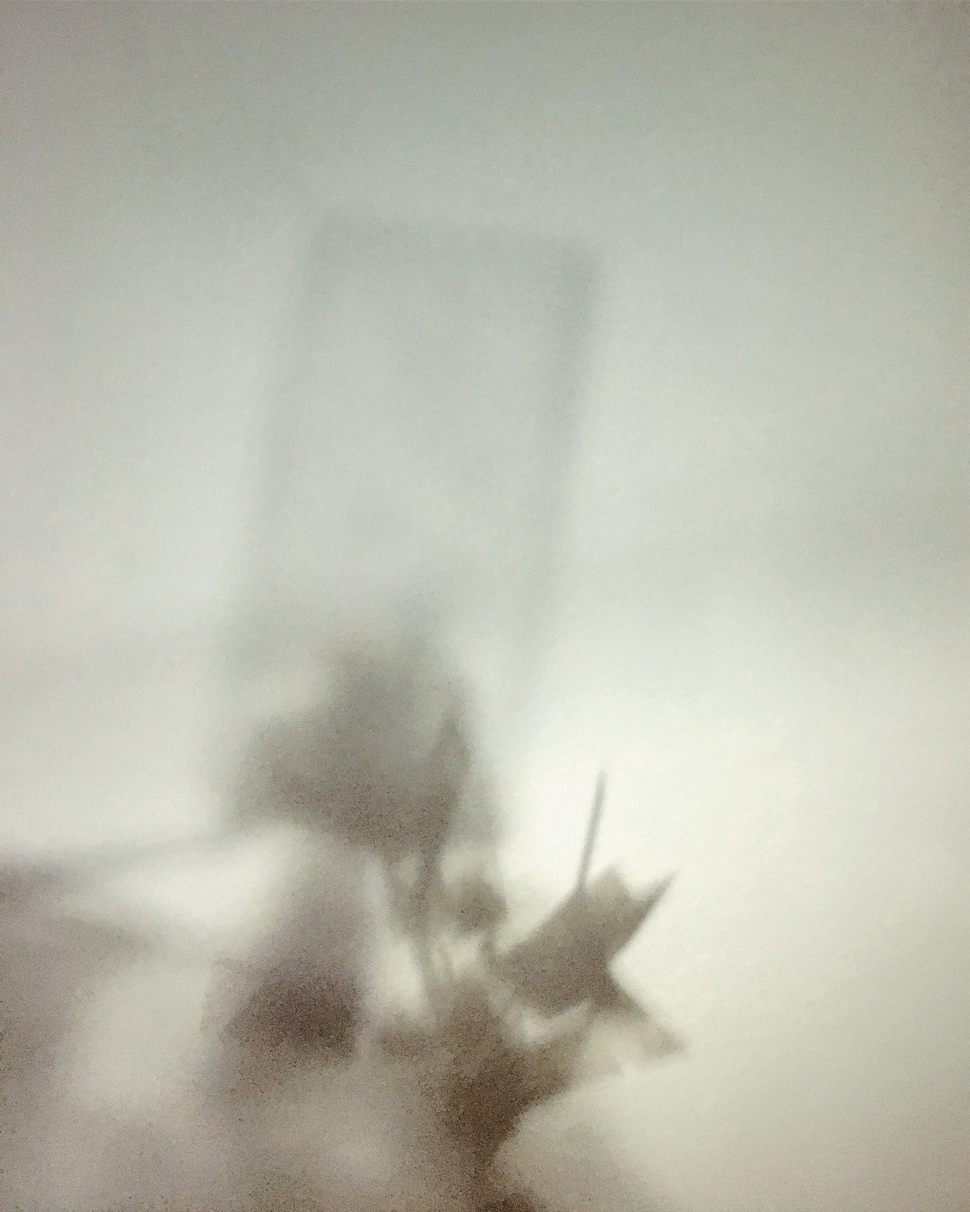

B 《蝴蝶灣午休:一個上班族的秘密》 / 浮力大

蝴蝶灣是今年比較喜歡的午休去處。

這是個氣質混雜的公共綠地,位于恒豐路橋和昌化路橋間的蘇州河南岸,既有大型噴泉水池、工業遺跡,也有濱河棧道、公共體育場,空間布局錯落有致。日落時分,在這兒遛娃、跳廣場舞、散步、運動的人絡繹不絕。還有許多流浪貓,在竹林樹叢里睡覺、躺在路中、或蹲在石板上任人撫摸,很是安逸。

不過中午的蝴蝶灣就安靜了許多。帶上耳機聽著爵士,步伐輕快起來。只有真正漫步時,我才能放松拍照。夏日正午的陽光,直接而強烈。通常讓人困擾的頂光,此刻反而是迷人的,黑白就正好。

拍照時,總會想起陸元敏。很多年前,在每天上下班途中,他順手拍下了蘇州河。如今我則在工作午休時,聽從直覺按下快門,一樣的“簡單而快樂”。

也會看到其他來此地午休透氣的人,聽耳機、背書、運動、午睡、瑜伽、發呆……他們在這里放下內心的圍墻,回歸屬于自我的難得時光。

蝴蝶灣午休,是我這個上班族的秘密,又好像是每個來這里的人共同的秘密。

C 《Re·Public 公園》/ 619

從何時起,擁有一整塊綠地成為了一種奢侈。

向公眾開放的園子里有兒童、有老人,唯獨少了忙碌的中年人。

他們消失了嗎?他們會在何時,以怎樣特殊的方式進入這些城市的公共空間呢?

這組照片記錄的是我今年夏日的一次夜游經歷。途中新奇的遭遇,讓我重新認識了城市包容的環境下人物生活方式、社會角色的多樣性……

機緣巧合,我誤打誤撞地加入了一次由平臺組織的植物園親子活動。雖然忙碌的家長們在白天扮演的角色各不相同,但在植物園,他們都有一個共同的身份——“爸爸”和“媽媽”。

在新奇的植物和小動物面前,每個人都是一樣的,瘦瘦小小的藍帽子小朋友也可以勇敢地和青蛙做朋友,西裝革履戴金色眼鏡的嚴肅爸爸也會對叫不出名子的植物說“wow”。這種父母與子女之間的親密關系,大同地把不同的人聚集到一起,大同地讓原本因忙碌生活遠離自然的中年人重新“flow”進公園。我認為這是一種對共生關系的重塑,是一種Re·Public(回歸-公眾)。

D 《和彭爺爺的兩次相遇》/ 見聞

2020 年 7 月 8 日,星期三的下午,晴。我“踩點”至夢清園,園內兜了一圈后走到昌化路橋準備回家。只見一個老爺爺準備放風箏——“蜜蜂”,全程觀摩并拍攝后,得知他姓彭。彭爺爺不僅和我科普了在上海放風箏的注意事項,比如要等刮東風的天,還無私地分享了他的健康理念——“笑的哲學”。

2020 年 8 月 28 日,星期五的下午,雨。氣象預報似乎沒有臺風預警,但雨越下越大,彭爺爺沒有來。在作家周嘉寧用手機拍下的照片里,我看到了另一只我沒見到的風箏——“老鷹”。

2020 年 8 月 30 日,星期日的下午,晴。我在昌化路上參加一個公益活動,沒等活動結束就想來昌化路橋碰碰運氣。行至橋下,工人在路邊小區里如火如荼地施工,說要把這里的馬路(車行道)拓寬(小區里的交通面積會同時縮小)。機器的噠噠聲中,我以為彭爺爺不會來了,便又去夢清園兜了一圈。出園竟看到他在樹蔭下和路人聊著。這一次,當得知我住在江灣鎮的時候,他回憶了自己三四十年前在江灣鎮的日子。

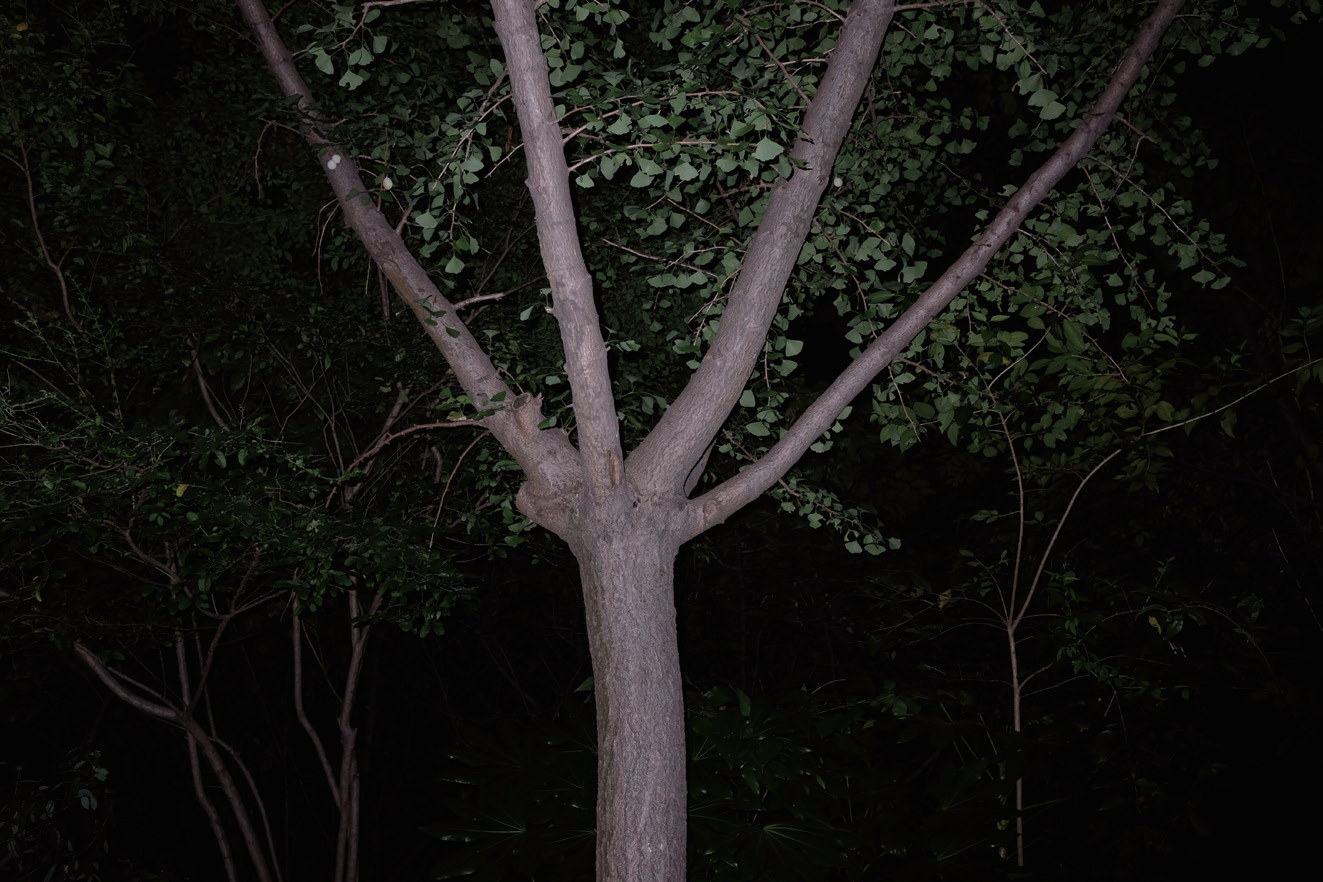

E 《狩獵一無所獲的驚喜》/ 皮二

時間地點說明

2020.8.20 23:00-24:00

中遠兩灣城

“箭頭與箭羽的微妙平衡始終沒能調整得使他滿意,你看他一連幾個小時把弓桿架在石頭脊上讓它擺動以便確定重心。事實上,為了配箭羽,他采取的方法已經超出情理的限度,一會兒用美洲鸚鵡的羽毛,一會兒又用棕櫚樹葉子,他在羊肩胛骨上剪下尾翼形的三角形骨片,很清楚,那是為了由此弄清楚特征,不是要用它有力而準確射中捕獲物,而是要它們起飛,在空中飛翔得盡可能遠、盡可能時間長久。”(米歇爾·圖爾涅《禮拜五——太平洋上的靈簿獄》)

F 《看·公園》/ Enlin

在都市空間里的公園,其最初的形成是一個自然的過程,即人們需要一個與自然接觸,可以聚集在一起休閑的場所。給這樣的場所筑起圍墻,可以說是違背其本質的行為,同時也阻礙其產生功效的做法。出于城市景觀形成的考量,以及地震多發等實際狀況,日本提倡撤除公園圍墻,并力圖讓公園融于城市基建等其他空間,使其成為城市景觀的重要組成部分。隨著這些景觀的形成,以及網絡傳播的發展,對于公園的觀看或公園自身的視覺傳達都發生了多樣的變化。這本小冊子匯集了一系列網上搜集的視覺題材,以遠距離的形式“逛了逛”日本的公園,試圖對這種現狀做一個補充說明。

我們現在生活的小區叫復元坊,是一個比較大的老小區,有1160戶、3602位居民。我們是今年五月份搬到這里的,與以往住過的小區不同,這個小區的結構比較復雜,除了有大量的住宅樓外,還有一個幼兒園、一個小型公園以及其他一些設施。小公園位于小區的中心位置,從我們家廚房正好能夠俯瞰這個小公園,平時做飯的時候,我時不時就會看看公園里的情況,人們在里面走動、鍛煉、陪孩子玩耍、聚在一起聊天等等。這個小公園不僅像一個舞臺讓人們在上面做一些自己喜歡的活動,也是一種特殊的催化劑,無形中促使人們相互接觸、相互交流,然后形成一個新的關系。漸漸地,觀看這個公園成為了我日常生活中的一種小樂趣,每次在廚房,不論做什么,我都會不由自主地探望一下,或者默默地看著公園里的人們,不帶任何的判斷和分析,甚至沒有什么感情,純粹只是平靜的凝視,這種感覺就像是在咀嚼一口白米飯,有著某種難以言說的甜味。

G 《在公園中,浮生一夢》/ 陳鑫培

當我把鏡頭對向蘇州河邊不夜城綠地里的居民時,我發現這是一個沒有圍墻的公園。作為一個公共空間,它極其包容地承載了所有年齡段的日常生活。有嬰兒、垂髫,也有青年中年和老年。

我們固然可以用攝影的手法去記錄他們在公園里的狀態。但是,這樣的信息量多少會比較單薄。既然無法在視覺上進行諸多田野考察式的敘事,我們也可以用攝影之外的其他視覺手法,添加在畫面上,做一些相對更深入的補充,或者說是有趣的暗喻。

我選取了六位人物,分別是嬰兒車里的孩子、玩游戲的小朋友、終年工作的園林工、遛狗的中年大叔、扶著輪椅踱步的阿爾茲海默癥老人和拄著拐杖的長者。他們幾乎代表了一個完整的生命周期,從出生、成長、奮斗,到養老,再到面對最終的死亡。無論何種狀態,都共同出現在了不夜城綠地里。

我在對圖片做后期處理時把對比度和自然飽和度拉低,形成一個統一的灰調子。再用不同的橘黃,不同的筆觸,把我交流后得出的他們個人的信息符號繪制在照片上。這樣就把他們的底色統一,都是生活在這個大時代下,這一片土地上的人。如果把他們串起來,從左到右看,我希望能夠提供給觀眾有一定張力的敘事,一種生生不息的歲月感和輪回性。希望會讓他們有自己去公園漫步,去接觸個體生命的想法和沖動。

H 《沒有圍墻的邊界》(李蔓)

公園邊界的圍墻,作為物理空間的界定和使用權限的劃分,將城市綠地“園”的屬性呈現出來,而“公”的屬性則加以限定。公園只由內部使用者享受,而作為獨立地塊與城市環境及市民相隔離。近年來,隨著政府“拆圍透綠”項目大力推廣,各地開始將部分城市公園的圍墻拆除,使公園景色向城市敞開。同時,隨著城市綠化不斷深入,各種形式的開放綠地空間也紛紛出現,河濱綠道、街頭綠地、口袋花園等等。在這些拆除圍墻或沒有圍墻的開放性公園里,空間四周的景物將作為新的邊界出現。它們是如何界定空間的,人們又是如何感知到這些邊界,想要進入空間內活動的呢?我制作了一個裝置,通過拆解圍墻硬質形態,利用其構成要素來重新塑造邊界景物,引起人們對于公園新邊界狀態的關注,探索,思考。

項目合作者簡介

王越洲,公司職員,業余在做一檔關于城市的播客節目。

浮力大,影像愛好者,附近上班族。

619,喜歡射擊樹莓的二三線小歌手。勵志在愛好、工作與生活中找到平衡,保持對世界的好奇心與探索欲。

見聞,新聞網站編輯,熱愛便攜式攝影。

皮二,無業游民

Enlin,無業游民

陳鑫培:上海大學上海美術學院版畫系畢業。澎湃新聞城市漫步欄目志愿者。關注藝術治療、社會創新、性別平權等。

李蔓,景觀設計者。通過行走來閱讀城市或郊野,探索世間奇妙萬物,也因此與澎湃市政廳“城市漫步”結緣。

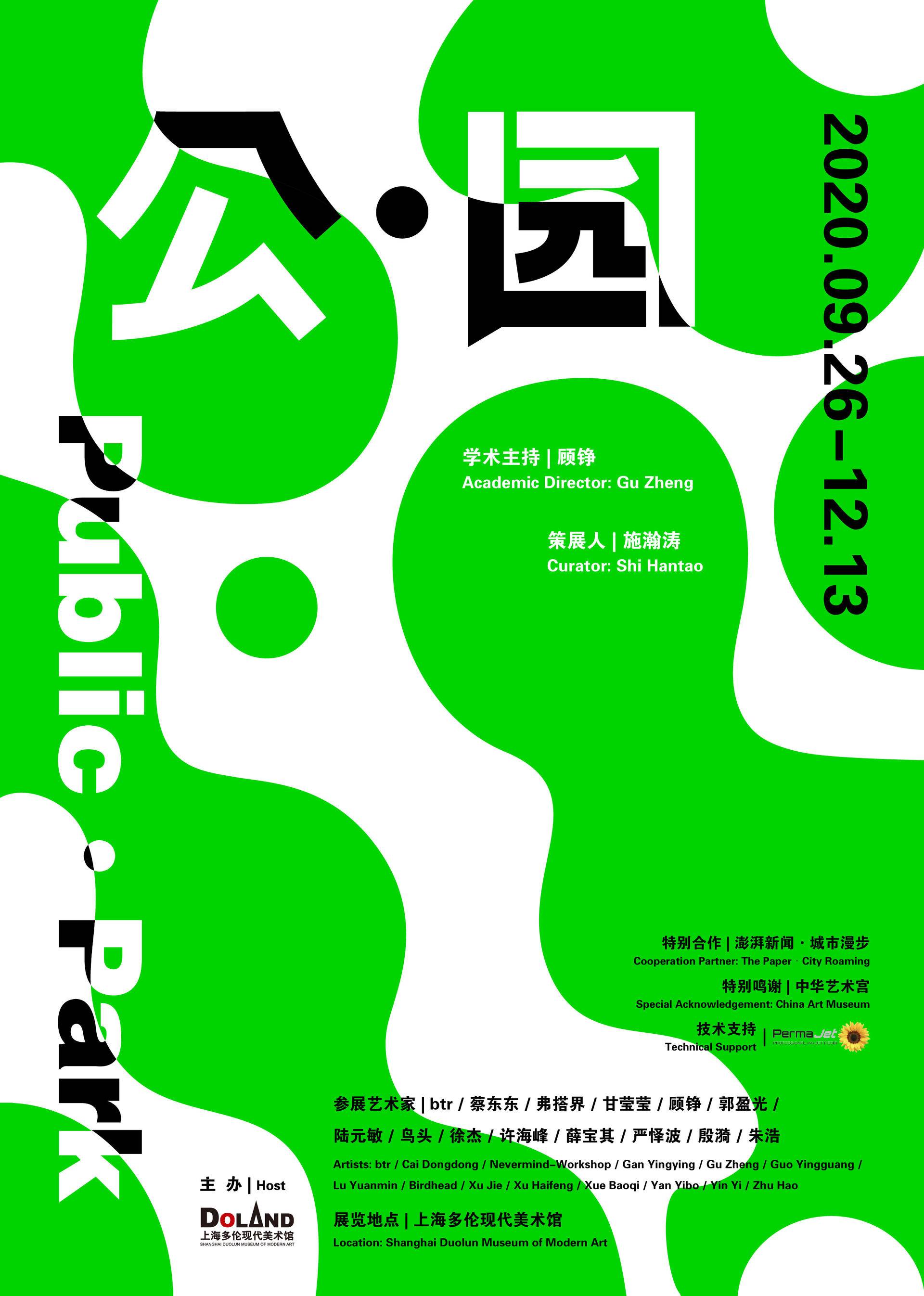

請移步上海多倫現代美術館參觀本次展覽,具體信息如下。

《公園》

學術主持:顧錚

策展人:施瀚濤

參展藝術家:btr、蔡東東、弗搭界小組、甘瑩瑩、顧錚、郭盈光、陸元敏、鳥頭小組、徐杰、許海峰、薛寶其、嚴懌波、殷漪、朱浩

特別合作:澎湃新聞·城市漫步

特別鳴謝:中華藝術宮

技術支持:英國PermaJet藝術紙

主 辦:上海多倫現代美術館

展覽時間:2020年9月26日—12月13日

展覽地點:上海多倫現代美術館(虹口區多倫路27號)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司