- +1

信息時代,怎么當好一個記者?

來源:南方傳媒書院

作者:陳安慶

醫生是給人治病的,記者是給社會治病的。

娛樂至死的后真相時代,真人秀會興旺,但是好奇心、充滿活力的研究、敏銳的分析和雅致的文風是絕不會過時。

做記者,要對得起自己的飯碗。

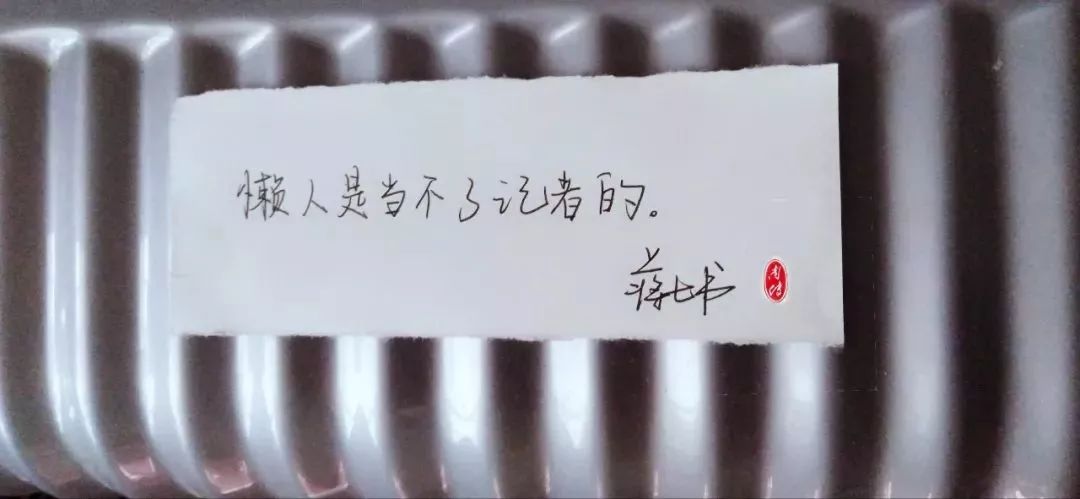

一個好新聞記者需要有一批高質量的大稿、特稿、調查報道來確定你的—“江湖地位”。新聞不是一個高收益低風險的行業。想升官發財、想偷奸耍滑,不肯吃苦者,不適合做記者。

不動腦子想問題不行,不找好角度切入不行,選題不典型不行,稿件不生動不行,現場感不強不行,采寫沒有細節不行,稿件沒有感情不行。

怎樣讓新聞稿有風格,有大局、嚴謹細致,有可讀性、有社會性、有特色?新聞是與事實打交道的學問,所以新聞學是事學、也是人學。

準確把握事實,及時地捕捉新聞,有其自身的規律,要講辯證法和方法論。

# 媒體人之根 #

“奇妙”的職業病

對事實有著潔癖般的苛求,對數據有著追溯出處的本能,對觀點不輕易相信而是力求辯證,對現場總有第一時間親去見證的沖動,甚至拍個風景照也極力講究構圖嚴謹。

政治家辦報

在中國國情下辦媒體——堅持政治家辦報就是是生死大事。向讀者負責,就是要把差錯消滅在出版的每個環節,消滅在出報前。

記者寫稿→編輯改稿→出大樣→一校→二校→責任編輯校樣、值班總編審校→檢查→責任編輯審樣、值班總編審核清樣→總編輯簽字。記者對稿件負責,編輯對大樣負責,校對對校樣負責,必須本著對內容質量安全負責的態度,守住差錯的最后一道防線,確保奉獻給讀者的,是一張無差錯的精品內容優質產品。

打開燈光

曾幾何時,在中國大地上曾經有一群人堅持為民說話,這個群體的名字叫中國調查記者。捍衛公眾利益或公民權利,揭露黑幕,獨立調查。媒體人的責任:打開燈光。這個世界有很多黑暗的角落,媒體人的任務就是努力的打開燈光。是的,打開燈光,只有打開燈光,這個世界,才會因為光明才美好!

自媒體弊端

自媒體時代尷尬——情緒大爆發vs 尖叫分貝比拼!憤青用他們憤怒的吼聲和偏執的話語,吸引著大眾的眼球,當社交網絡把數字人類,帶一個個彼此隔絕的線上群體中,我們的分辨能力與理解力也在日漸衰退。

# 調查記者 #

新聞專業主義在新媒體環境下,愈發迷失與彷徨,新聞報道作為引導社會輿論化的最重要的方式,如何回歸專業精神,理性恪守陣地,令人憂慮。

調查記者

如果你選擇做新聞,愿你成為叱咤風云的牛逼調查記者!敢于說真話的記者容易讓人敬佩,受人尊敬。但是,前提是得有保障,讓他們能好好說話!多說真話,敢于說真話!對待世事常有驚世駭俗之舉,對待強權暴力傲骨錚錚,可愛、可敬、可歌、可嘆……

光與知情權

光,更是對常識性真理的維護,知情權是公民在信息人人共享方面的表現,是對真相的澄清,也是對內幕的曝實現知情權,就是要反對信息的絕對壟斷。保證信息公開,不僅是尊重人民群眾,而且是穩定社會、消除社會負面效應的良方。

被天神懲罰的西西弗斯

當一名職業記者,就像被天神懲罰的西西弗斯一樣,他每天把巨石從山腳推到山頂,接著巨石滾下來,然后又開始推,周而復始,永無窮盡。記者無力則國無力,若批評不自由,則贊美無意義。

不為良醫便為真記者

醫生是給人治病的,記者是給社會治病的…… 輿論監督要警惕公權力與資本的合謀與圍獵,記者與媒體,請別淪為權利和資本的復讀機。

記者的職業之所以受到公眾景仰,媒體的存在之所以受到社會尊重,關鍵正在于它們是社會的守望者、看門人,為社會預警,給民眾希望,并在蕪雜繁復的亂象中抽絲剝繭,高揚理想主義旗幟。記者的初心,正在于此。在這個信息爆炸,亂相叢生的時代,我們慶幸的是仍有媒體,講常識、致良知、樹風氣,仍有記者不屈從與壓力和金錢,記錄時代。

記者的軟技能

新媒體環境下,觀念模式要有改進、提升新聞業的“雄心壯志”,而不僅僅滿足于從事簡單的重復勞動。具備超越現有新聞行業的愿望和動機,需要意識、自信、想象力和能力的有機結合,成為創業家型的記者。在任何技術領域中,每個記者都應當嘗試以革新為目標的探索,而不僅僅是忍耐。

專家型記者

傳統意義上,記者是雜家,知識結構中除了新聞專業知識外,對其他領域僅略知一二。在媒介市場細分越來越精確的情況下,記者的報道要脫穎而出,得到讀者認可,就需要做出更專業的報道,以內行人的視角闡釋新聞事件而非外行。因此,記者應當成為一名專家型記者。

新聞快餐化

“新聞生產模式由不充分競爭、壟斷式生產變成全民狂歡。新聞行業200多年逐漸形成的成熟寫作和敘述形態發生蛻變:從客觀轉向主觀,從理性轉向感性,從故事敘述轉向游戲敘述,從全面呈現轉向碎片吸引。新聞變得情緒化,甚至為了增加傳播分貝變得歇斯底里,這是需要警惕的。

特稿寫作

高超的特稿作者,不寫不懂的東西,不矯飾,不故作高深,不用不確切的詞,他們懂得將減法做到頭,把一切不需要的東西都去掉,剩下來的就是合格的文章。羅丹也說過類似的話,雕刻不是去雕什么,而是把不要的東西去掉。

講故事的能力

新聞最終是講故事的藝術,講故事是記者工作的基石,我們較少談及這一方面是因為不希望這些基本功有所變化。但是當大量內容是由公眾生產時,意味著記者在利用這些素材講故事時,要注意了解信息源和驗證不同來源的素材。

# 如何與官員打交道 #

遵循官場的規律,注意三點:

一是談他們感興趣的東西,如世界政局,官場新動態,以及能活躍氣氛,增加信任度的話題。二是“吃飯喝酒都要可以”,總的來說,要用他們的方式。三是與官員相處時要與之保持距離,謹守道德底線,心中時刻銘記自己的采訪主題、采訪目的。

突破官員

沒有人會無緣無故的接受你的采訪,尤其在采訪負面新聞的時候,一定要把握兩個方面。要想清楚采訪的突破口在哪里。如何去突破官員,我總結了兩句話:“第一句是告訴他,你接受我的采訪能獲得啥好處,這其實就是誘惑他。第二就是,你不接受我的采訪,會失去什么,你會有什么壞處。”

白描文本

從寫作上來說,我們推崇一種近似白描的客觀呈現的文本模式,關注人物命運,從細節入手,借鑒社會學和人類學、心理學、倫理學等多學科的滲透和解構。一篇報道中不觸及一個社會問題,我們認為就不能稱之為深度報道。必須有個矛盾沖突,這個爆發點的觸動,正是記者采訪的落腳點。

婀娜的文本

優美的句子和段落像少女的婀娜身材,臃腫的句子和段落要擯棄。我的想法是文章中段落、句子表達要準確,也要顧及閱讀順暢和音樂節奏感,更要顧及文章呈現在版面上的外在排列形態。

# 深度 #

就事論事,是淺層次的認識。

任何一個新聞事件,都不是孤立的。作為一個好記者,應該關注的是事件背后的社會問題。問題是一個群體一個階層的聲音和寫照。

句子與裹腳布

長段落與長句子一樣使讀者迷茫,這好比舊時代的裹腳布,又臭又長的段落和句子,讓人難以忍受。

核實再核實

不要忘記新聞學的根本。采訪是對人性的測試。記者在和采訪對象打交道的時候,考驗記者對人性的洞察力,新聞是事學也是人學。事實必須要核實兩三遍,寫作需要敏銳、生動、到位,新聞故事必須遵從倫理實踐。

精心準備,事半功倍

一個記者在采訪前必須做足功課,熟悉和研究已發生事件、采訪對象的基本情況。查閱相關資料和專業知識,掌握采訪對象所涉行業基本態勢。判斷采訪對象的利益格局與可能心態,尋找可能的介入角度和突破口。然后有針對性地提出采訪請求,有針對性地設計采訪提綱。

帶著激情采訪

記者不能沒有激情,采訪不能少了熱情。一定要以飽滿的情緒、良好的心理狀態進行采訪,與采訪對象交談時,不管對方是什么身份,都必須真誠、謙虛,才能贏得采訪對象的信任和尊重,把心里話掏給你。對周圍事物不聞不問,對采訪對象不冷不熱,怎么可能撬開對方金口、讓人家拉開話匣子呢?

被拒絕怎么辦

如遇拒絕,如何盡可能接近采訪對象, 判斷拒絕的原因,幫助其分析所處利益格局,說明接受采訪“說”的好處,甚至可以承諾保護消息源,寫稿子的時候不透露真實姓名,如果信任不夠要找朋友或熟人介紹,從外圍了解相關事實,直到慢慢接觸核心事實。

切忌不懂裝懂

記者在提問時不要不懂裝懂,應該謙虛,沒有弄懂的地方和細節,一定要補充求證,提問的問題不要很長,如果你的提問包含了太多層次的意思,可能會讓問題顯得沒有重點,所以最好問題一個個問。

采訪中,如果會出現停頓和沉默,記者需要很快結束這種局面,有時則應該利用這種局面,誘導被采訪對象繼續回答,總之一定要隨機應變,要會察言觀色,情商要在線。

情商要在線

記者要順勢誘導,才能讓采訪變得酣暢淋漓起來。采訪,其實就是對人性的測試,判斷對方的性格、行事風格、脾氣秉性,針對不同性格,采訪策略要有所不同,只有氣場投合,才能打開對方心墻,取得信任。

好新聞是跑出來的 好記者是苦出來的

要多跑、多問、多想。腳板底下出新聞,汗水永遠是寫作的墨汁。打電話、聊微信絕對替代不了身入新聞一線,細節、感情是坐在辦公室里編不出來的。我們要有榮譽感,對得起自己的飯碗。

不走心不帶腦子做新聞不行

不動腦子想問題不行,不找好角度切入不行,選題不典型不行,稿件不生動不行,現場感不強不行,采寫沒有細節不行,稿件沒有感情不行!

坐得住冷板凳

只有勤于學習、鉆研、思考、總結、筆耕,摒棄浮躁、功利、淺薄,才能安心甘坐冷板凳,靜心寫出像樣文章。

好記者是社會活動家

好記者培養構建龐大的人際網絡,高情商、筆頭硬、口齒伶俐,知識面寬、才華橫溢、知識淵博,吃苦耐勞、有民本思想、有理想情懷。

南傳創始人陳安慶·好記者的標準

◎ 好記者視整個世界為構思的倉庫。

◎好記者更愿意自己找到新聞線索。

◎好記者熱衷于收集信息。他們總是瘋狂地記筆記。他們更關心的是信息的質量而不是浮華的文體。

◎好記者談論的是“將自己完全沉浸在”新聞報道里。

◎好記者都是流血者而不是超速者。并不急功近利地追求數量,他們看重的是質量。

◎好記者把組織材料這一機械的工作稱為“單調乏味的苦差事”,但優秀的記者深知這是寫作的一個重要部分。

◎好記者不斷地修改作品,追求完美,盡管新聞工作總是遺憾的藝術,他們追求新聞要素的精準把握、文字表達的嚴謹精妙,乃至標點符號的準確無誤。

◎好記者培養構建龐大的人際網絡,高情商、筆頭硬、口齒伶俐,知識面寬、才華橫溢、知識淵博,吃苦耐勞、有民本思想、有理想情懷。

◎新聞是與事實打交道的學問,所以新聞學是事學、人學。準確把握事實,及時地捕捉新聞,有其自身的規律,要講辯證法和方法論。

◎ 看待一個事實,如果持孤立靜止的態度,往往就只能看到其一,看不到其二。看到其表,看不到其里,這樣勢必誤判。

◎ 如果持聯系與發展的態度,就能既看到它積極的一面,又看到它消極的一面,視角全面。

每一個鮮活的生命,不管是著名的還是無名的,都包含基本的感情。他們的愛與恨,雄心與懶惰,愉快與失望,歡笑或淚水,都值得我們需要深入挖掘并予以記錄表達。

◎讀者思維:在我呈現以前,一切似乎從未發生,直至被我描繪。

◎全面的認知:反映社會的思維方式是衡量記者是否優秀的基本標準。

◎挖掘新聞的深度、厚度和力度是優秀記者應擁有的能力。這一能力與記者的思維高下有密切關聯。

◎求異思維、多角度詮釋、事實和文本呈現多樣化。

◎新媒體時代,好新聞的要求是——更權威、更有深度、更有品質、更有溫度、更有創新。

◎蒼白的內容、冷漠的文字、膚淺的表達,縱有再好的渠道與資金,也不會有好的市場。

◎深入現場采訪,掌握大量第一手材料與細節,在采訪與寫作中見諸獨立思考、獨立探究真相。

◎ 小切口反映大主題。

◎娛樂至死的后真相時代,真人秀會興旺,但是好奇心、充滿活力的研究、敏銳的分析和雅致的文風是絕不會過時的。

《南傳深度 · 記者思維萬能報道公式》

1.觀照——就是用全面、客觀的方法,觀察、記錄和反映新聞事實變化的全貌。

◎采訪中不能單一的、孤立的看待新聞事件的表象,而應放大觀察的目光和視覺范圍,以獲取全貌和變化全過程。

◎在采訪時,觀察到的是新聞事物的一個時點或時段的面貌或變化,并非是事物的全貌,難免有失偏頗。

◎記者需要全面掌握情況,才能不為事物的表象所迷惑,使新聞報道更加客觀、全面、準確。

2.前瞻——就是對報道的新聞事件潛在的發展動態和方向要有科學的預見性。

◎呈現在記者面前的新聞事實相對來說是靜止的,進行發散思維的記者能從中發現端倪,預見事物發展的走勢,在報道中予以關注,啟迪和引導受眾。

3.展開——就是以當前事件為基點和依托,進行縱向或橫向的思辨和探究,以此把握事件的后果以及與其他人和事的關聯。

◎通過“展開”,去探求新聞事件的本質和規律,由表及里、由此及彼、由淺入深,全方位解剖、分析。

4.質疑——就是對已發生或已報道的新聞事件進行質疑和反證,以發現其中的疑惑或破綻。

◎記者的思維不要迷信和盲從,特別是對不合情理或不正常的新聞事件,不妨設疑,并努力追尋,或許有新的發現和收獲。

5.比較——就是將要報道的新聞事件置于同類事件中,進行權衡、比較和鑒別,以發現事物之間的優劣異同,從而遴選和凸現所要報道的新聞事件新、活、特等新聞特性。

◎當新聞事件呈現在面前時,記者必須把握住“閃光點”,把握其中最具新聞特性的事實,進行重點挖掘和突現。

6.聯想——就是創設事物的多種形態,由新聞事件為關聯點,充分展開思維的翅膀,聯想到與此相關的人和事所作出的相應的反應,產生聯動效應。

◎報道一事或一人時,還要兼顧與此相關的人和事的聯系和反應,不能聽一面之辭,作孤立的評判,同時要聯想到另外的當事人的反應,進行全方位的采訪,這樣才能做到全面、公正、客觀。

◎有的事物在不同的時間或環境里,表現出不同的特性和形態,記者的思維應散發開來,進行聯想、預測和正確把握。

7.求異——就是用獨特的視角,奇異的目光,敏銳的思維,求異的精神,敢于對公眾的認知和判斷進行反向的思辨,尋求新的發現。

◎記者運用求異思維的主要方法和途徑是:熱(冷)中求冷(熱),靜(動)中察動(靜),是(非)中尋非(是),小(大)中見大(小)等。

8.辯證——就是把握事物內在規律和相互的邏輯關系,辯證地觀察事物、反映事物、評判事物。

南傳全媒體 · 新聞能級金字塔

◎新聞判斷:新聞快速感知、深度洞察、新聞靈感、發現力、新聞選題、受眾分析、痛點、熱點、焦點、傳播原理分析、傳播效果預估。

◎新聞報道及求證能力:事實核查和核實,采訪策略制定、高強度壓力下的心理對抗、清晰熟練的新聞采寫,新聞編輯,公共服務報告分析,計算機輔助報道,科學方法,歷史檔案查證,數據庫檢索、計量方法應用。

◎講故事的能力:文學基礎,詩歌,敘事、文案、修辭、主題提煉、剪輯、影視特技。

◎分析和解釋:推導創意、調查研究、事實挖掘、多角度詮釋、新聞追蹤力、發現陷阱和排雷、科學史,社會學、心理學,哲學、歷史、社會學 、經濟學、法學,物理學,藝術鑒賞、科技與社會等課程有助于培養這一能力。

◎計算能力:概率論與數理統計,建模、思維導圖、高數、大數據分析、算法、計量經濟學,調查分析等。

◎技術能力:視頻、音頻技術、網頁制作、編程,微博、微信運營、數據分析、可視化、無人機報道等。

◎視頻音頻藝術審美能力:中外美學,后現代藝術,攝影,多媒體報道和編輯,音樂鑒賞、美術、戲劇等。

◎時政國情洞悉:國情、民情、傳統文化、中國歷史、官方治理、世界史,民主理論,公共關系、政府關系研究等。

◎文化能力:人類學,文化學、性別研究,社會學、社會階層及權力,中西方比較文化與文學等。

◎使命感和報道目的:堅定信仰新聞專業主義、新聞敬業精神、新聞理想、家國情懷、社會擔當、新聞史,媒體及新聞倫理,應用倫理學,正義論,公民意識等。

注:本文系南方傳媒書院稿件,未經授權,不得轉載,否則將依法追究法律責任。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司