- +1

復旦通識·東西交流|徐靜波:文明大交匯下近代日本飲食嬗變

【編者按】全球化的時代,中西文明以更為緊迫的姿態將相互間的理解提上議事日程,文明將因對話而更加精彩。復旦大學通識教育中心組織“中西關系與文明對話”系列,邀請校內外不同學科的學者,從不同視角闡釋如何立足本土文化又兼顧全球意識和世界眼光,共同探討不同文明彼此溝通、相互體認的可能途徑。以下是復旦大學日本研究中心徐靜波教授的文章,原題為《東西文明大交匯下的近代日本飲食的嬗變》。

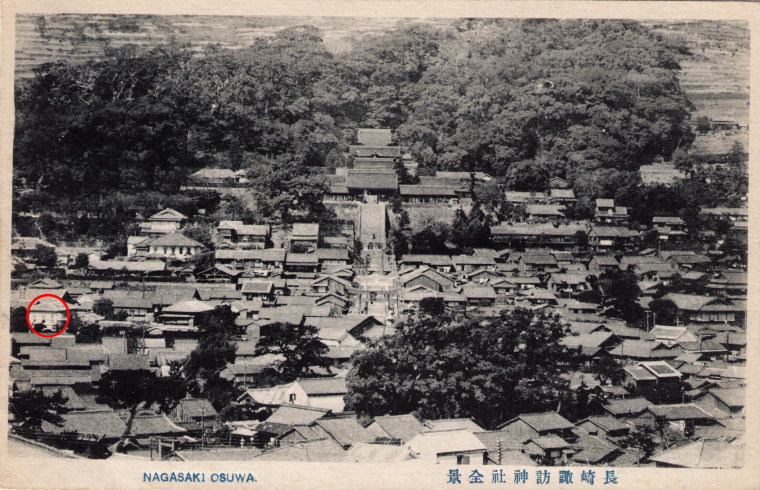

日本長崎舊影。紅圈處為1863年開設于日本的第一家西洋餐飲的專營店“良林亭”(后改名“自由亭”)的位置。

一、東西文明大交匯前的傳統和食樣態

飲食本身是人類為維持自己的生存而進行的一種非常形而下的日常行為,然而飲食又構成了一種豐富的文化,選用什么樣的食物或食材,用什么樣的方式進行烹制,如何進食,以及餐桌上的禮儀規矩,其實都包含著形而上的內蘊,諸如價值觀和審美意識等。某一地域飲食文化的形成,一定與這一地域的自然風土及生活于這一地域內的民族或族群的文明進程相關,如果說在短期內這一民族或族群的飲食樣態發生了較為劇烈的變化,一般而言,一定是某種域外文明的強勢介入導致的結果。

大約2300年前,發祥于長江中下游流域的稻作文明經江南沿海和朝鮮半島南部兩個途徑傳入日本列島,開啟了列島的農耕時代,并在長期的歷史演進中,大致形成了“稻米加魚類”的基本食物構造。

日本飲食文化的歷史,當然也是源遠流長,但室町時代(約14-16世紀)以前的食物和飲食作法大都沒有沿承下來。今天人們所理解的傳統的日本飲食文化,其實遲至江戶時代的中期(18世紀前后)才最后完成。室町時期的中期,上層武家在汲取了奈良平安時代的“式三獻”部分內容的基礎上,形成了“本膳料理”這一頗為繁復的料理樣式,標志著日本料理格局的初步誕生。但稍加考究就可發現,在內容上,后人所熟悉的刺身、壽司、天婦羅等尚無蹤影,最具日本風味的調味品如醬油等也未登場。且“本膳料理”只是出現于上層階級宴飲酬酢的場合,與中下層民眾的實際生活幾乎沒有關聯,雖具有日本特色,但在日后日本人的飲食生活中,其大部分元素則遭到了后人的消解,并不足以標示日本飲食文化的成立。

人們所了解的傳統和食之所以在江戶時代的中期才臻于成熟,其緣由當然可以舉出很多,比如室町末期豆腐等中國大陸的精進料理和由域外傳來的南蠻料理相繼傳入日本,豐富了日本飲食的內涵;醬油的誕生和普及;與茶道密切相關的懷石料理樣式的傳開等,但我認為最主要的原因是在整個社會相對安定的前提下城市的真正誕生以及由此產生的大量具有飲食消費能力和需求的市民階級。日本歷史上第一次出現了真正的街邊食攤和料理屋,用醬油作蘸料的刺身、“握壽司”、“天婦羅”、烤河鰻、蕎麥面和烏冬面等漸次風靡于江戶等大城市,并向地方城市和鄉村廣泛傳開,同時出現了數量眾多的各色料理書,標志著今天人們所理解的傳統日本飲食文化的正式完成(據原田信男『江戸の料理史』、中央公論社、1989年;渡辺善次郎『巨大都市江戸が和食を作った』、農山漁村文化協會1988年)。

傳統的和食雖然具有日本列島獨特的內涵,但與后來相繼傳入的西洋和中國飲食相比較,其兩個單一性也顯現出了它的不足和缺陷。

其一是食物內容的單一。令人有些不解的是,稻作文明傳入日本后,家畜的養殖業卻并未在列島同時發展起來,除了狩獵和捕撈所獲得的途徑之外,禽肉類一直是比較缺乏的。佛教傳入日本后,居“五戒”之首的不殺生思想首先贏得了朝廷的共鳴,再加之日本本土的“穢”的思想,于是在676年,曾一度出家為僧的天武天皇頒布了肉食禁制令,以后篤信佛教的圣武天皇也在737年、743年、747年數度下詔,禁止肉食。由此直至近代以前,除了偶爾出現的山雞(根據皇室的理解,飛禽不在肉食之列)外,肉類食品已經從王公貴族的食譜中消失了。當然,京畿之外,尤其是居住在山林地帶的民眾,未必都嚴格遵守皇家的禁令,時時還會在山林中獵捕野豬和山鹿等野生動物,但只是在民間偷偷食用。在長達千余年的歲月里,肉食原則上在日本人的飲食中消失了。

其二是烹飪手法的單一。四條流的第41代傳人四條隆彥申言:“日本料理有一條原則,即其美味不能超過材料原有的滋味。”具體而言,就是“止于該材料所具有的滋味的最高點,禁止對此進行進一步的加工。”(四條隆彥『日本料理作法』、小學館1988年、82頁)另一位烹調專家奧村彪生也認為:“日本料理當體現出材料所具有的真味,盡可能不用火工。”(奧村彪生「料理美學の東西比較論」、『日本の食事文化』、味の素食文化センター1999年、314頁)這既體現出了日本飲食文化的精義,同時也顯露出了它在現代生活中的局限性,尤其是在營養和衛生學方面的缺陷。

二、西洋文明的沖擊導致了傳統和食的變異

可是,和食的體系在18世紀中期剛剛完備不久,一百年后,整個日本社會就受到了來自海外文明的強烈沖擊,1854年美國東印度艦隊司令佩里將軍率領7艘軍艦,迫使日本打開了國門,西洋文明隨之蜂擁而入。之后,少數日本知識先進的歐美游歷和西洋人在日本的登場,使日本人看到了一個迥然不同的世界,早期的啟蒙思想者服膺西洋文明在物質和精神上的先進性,并試圖導入西洋文明來改造既有的日本社會。于是,成立不久的和食體系開始出現了危機。

佩里將軍在他當時紀錄的《日本遠征日記》和回國后撰寫的《日本遠征記》中詳細記述了1854年3月27日他在旗艦上宴請幕府當局參與外交談判的官員的情形,“我的巴黎出身的廚師長,經過一個禮拜的晝夜辛勞,制作出了連紐約的Delmonico見了也要大聲夸獎的點綴漂亮的菜肴。我早就在材料上作了充分的準備,一旦當談判轉向了有利的方向隨時都可舉行酒宴。因此,我預先準備好了一頭活的去勢的牛、一頭羊以及各種家禽,這些肉與火腿、牛舌、許多腌制的魚、蔬菜、水果一起擺上了餐桌。……當然還拿出了許多香檳和其他葡萄酒,還有大量的果子露。”(佩里M·C·Perry《日本遠征日記》,金井圓日譯,東京雄松堂,1989年,第365頁)書中還記錄了當時赴宴的日本人對這些食物的反應:“對于他們而言,食物之美也毫不遜于酒類。餐桌上堆積如山的食物快速消失的場景,連美國人中最能吃的人也感到極為驚訝。日本人猶如猛虎撲食,也顧不得選擇盤碟和飲食的順序,將魚、牛羊肉、雞肉、湯和果子露、水果和燉魚、蒸的肉和煮的肉、鹽漬物和甜食拼命地往嘴里塞,顯得十分粗魯無禮。”(『ペリー提督の日本遠征記』土屋喬雄等日譯,東京巖波書店1948年。此處引自児玉定子『日本の食事樣式』,東京中央公論社,1980年,第103頁)這樣的描述也許多少有些夸張,也許帶有些自以為是文明的國家對尚未完全開化的國家的些許鄙視的態度,但卻比較有價值地記錄了開國當初日本中上層人士接觸到西洋飲食時的情景,從一個側面顯露了既有的日本飲食因內容和烹制手法的單一性而導致的缺陷。

1860年代出版的福澤諭吉的《西洋事情》,里面有詳細介紹西洋餐食的內容。

福澤諭吉是最先從文明演進的視角注意到了日本傳統飲食上述缺陷的重要思想家。作為日本最早具有西洋經歷的人士之一,他的《西洋衣食住》是日本最早介紹西方飲食生活的書刊。以他自己的實際經歷,他認為西洋諸國是日本仿效的楷模,而西洋諸國之所以強大,其原因之一是西洋人種高大,而西洋人種高大,乃在于他們吃肉和喝牛奶。恰好,明治三年(1870年),他患了一場腸菌痢,身體迅速消瘦,后來東京筑地的一家牛馬公司向他提供牛奶,不久即恢復了健康,由此他更加痛感西洋飲食的合理性,于是發表了著名的《肉食之說》。文章從營養的角度慷慨激昂地論述了日本人肉食的必要性,并駁斥了以往的認為屠殺牛馬殘忍的說法,文章指出:“而今我日本國民缺乏肉食,乃是不養生的做法,因此而力量虛弱者亦不在少數。此乃一國之損亡。既然已經知曉其損亡,如今又知曉了彌補之法,為何不施用?”(「肉食之説」,『福沢諭吉全集』第20卷,巖波書店1970年,第38~39頁)此外,他又寫了一篇《應該吃肉》,他在文中進一步論述道,歐美人和日本人在體格大小上有明顯的差異,“其原因的大部分乃在于日本人和歐美人食物的差異。歐美人食用人類最重要的滋養品禽獸之肉,而日本人則吃滋養不足的草實菜根,不喜好肉類。因此,即便在血氣充沛的壯年,在勞動身心時也不如歐美人那么勁頭十足,不僅如此,稍微上了年紀,便體力大減,頓顯老態,而歐美人即便滿頭白發,卻依然臉色紅潤,年屆七十而不必借助拐杖,其差異真是何止天壤之別!”(「肉食せざるべからず」,『福沢諭吉全集』第8卷,巖波書店1970年,第453頁)

福澤諭吉對于以肉食和乳制品為主的西洋飲食的推崇,其主要的原因也許并不在于它的美味,而在于它合理的營養價值。當然,“肉食”的行為,其本身并不含蘊任何近代文明的意義。除去茹毛飲血的時代,以烹煮炙烤的方式食用肉類在人類大概也有近萬年的歷史了。不過在這里,福澤諭吉主要是把包括肉食在內的營養結構合理(當時所用的詞語是“衛生”)的西洋飲食當做西洋先進文明的一部分來看待的。出于他自身在海外游歷的經驗和對西洋文明的研究,他覺得西洋人的健壯偉大以及精力充沛,乃是由于肉食的長期培育的結果,文明的先進,國家的強大,與人種的健壯高大有著內在的關聯。而日本的羸弱,文明水準的低下,與日本人體格的瘦弱矮小有關,而這又緣于日本人長期的“菜食”習慣,而日本人“菜食”習慣的養成,則又緣于佛教的慈悲思想和民間的“污穢”觀念。福澤諭吉的本意,也許并非在于改造日本飲食文化本身,但正是由于他的竭力鼓吹以及時代潮流的影響,傳統的日本飲食開始從肉食的開禁邁出了它在近代嬗變的第一步。

福澤諭吉等從營養學的角度和文明進化的意義對日本飲食的反省,是日本飲食文化發生嬗變的一個重要的內在動因,而開國不久伴隨著西洋人在日本居住人數的逐年增加而陸續出現的提供肉食的西餐館,以及此后漸次出現的畜牧場,可說是日本飲食文化發生嬗變的一個主要的外部契機。根據1858年簽署的《日美修好通商條約》,翌年辟長崎、神奈川(即后來的橫濱)和函館為對外通商港口,1863年第一家西洋餐飲的專營店“良林亭”(后改名“自由亭”)在長崎誕生。根據1858年江戶幕府與主要西方國家簽署的一系列通商條約,橫濱等被辟為開放港口,形成了一個外國人居留地,“開陽亭”等西餐館陸續開出,不久,東京一帶也漸次出現了西餐館的蹤影,最有名的大概要推最初于1873年開業的“精養軒”(這家餐館至今依然留存,成了最富有明治時代印記的老牌西餐館)。

“精養軒”(舊館)

但是,上述這些西餐館主要還是面向外國人,由于上千年的禁令,一般社會對于肉類以及乳制品等的食用還是頗為抵觸的。經福澤諭吉等人的大聲疾呼之后,政府上層也意識到了改變飲食的重要性。1872年1月24日,在明治政府官員的鼓動和安排下,時年20歲的明治天皇為了獎勵肉食,自己對負責宮廷膳食的膳宰下令,這一天試食牛肉,并通過《新聞雜志》等媒體向全國報道此事,通過天皇親的率先示范,向全國昭示自天武天皇開始實行的肉食禁止令正式撤消,民眾從此可以自由吃肉,禁忌已不復存在。與此同時,各地的地方政府也以各種形式頒布公文,鼓勵民眾拋棄污穢的老概念,為了文明開化,應該多多食用牛肉。據1907年東京市編的《東京指南》一書的統計,截至1887年4月,東京市內共有西餐館35家(據大塚力『「食」の近代史』,教育社1979年)。現在成了日本料理代表品種之一的“壽喜燒”,就是日本人在19世紀末期根據早期的“牛鍋”改良形成的。

肉食的材料一開始主要是牛肉,以后豬肉以及禽類的使用也開始廣泛起來。同時,西洋的面包、牛奶等乳制品、咖啡、洋酒等也成了都市人經常眷顧的對象,另外,為了加深人們對于西洋飲食的了解,《西洋料理指南》、《西洋料理通》等書刊也如雨后春筍般地出現,到了明治末年的1912年時,各種有關西洋料理的書刊已經多達130種,大部分日本人對西洋料理都已經是相當熟識了(據小菅桂子『近代日本食文化年表』,雄山閣2002年)

西洋文明在飲食上對近代日本最大的沖擊,就是中斷了日本持續了一千多年禁止肉食的歷史,使和食在內涵上發生了根本性的變化,調味和烹制上也有了極大的拓展。

本文作者在復建的據說是日本第一家西洋料理店“自由亭”前。

三、東亞文明的互動促進了近代日本飲食的多元化

必須指出的是,促使日本飲食發生嬗變的不僅只是西洋元素,鄰近的東亞國家的飲食也極大地豐富了日本飲食的內涵和并擴展了它的外延。中國和朝鮮半島的飲食對日本的影響,可謂源遠流長,醬的制作和豆腐等食材的傳入,已經構成了傳統日本飲食的重要元素,但由于對肉食的禁絕,使得平安時代以后的日本飲食,呈現出了與東亞大陸迥然不同的格局。明治初年,日本朝野主要矚目于先進的西洋文明,對國勢日益疲敝的中國等鄰國的文明(包括飲食)并無特別的關注。

以后,隨著肉食的解禁、中日之間人員的大幅度往來以及中國人在日本定居人數的逐年增加,最重要的是中國飲食本身在體系上的悠久性、合理性、完整性和內涵上的豐富性、成熟性,逐漸消解了日本人的歧見,其傳入的步伐雖較歐美為遲緩,但至明治末年至大正期間,中國飲食以其美味贏得了大部分日本人的喜愛。明治十二年(1879年)1月,在東京筑地入船町開出了一家中國餐館“永和”,這也許是日本第一家正式的中國菜館。1883年,東京又開出了兩家中餐館“偕樂園”和“陶陶亭”。關于“偕樂園”,日本名小說家谷崎潤一郎在一篇《支那的料理》的隨筆中回憶道:“我從小就一直喜愛中國菜。說起來,是因為我與現時東京有名的中國菜館偕樂園的老板自幼即是同窗,常去他家玩,也常受到款待,就深深記住了那兒中國菜的滋味。我懂得日本菜的真味,還在這以后,和西洋菜比起來,中國菜要好吃得多。”(「支那の料理」,『谷崎潤一郎全集』第22卷,中央公論社1989年,第78頁)不過在明治年間,與西洋餐館的數量相比,真正的中國餐館還是寥若晨星。大正年代(1912~1926)是中國菜在日本真正興起的時期。1923年關東大地震可以看作是中國飲食在日本規模性傳播的一個契機。這場大地震毀壞了東京及周邊地區的大部分建筑,在震后迅速著手的重建工程中,餐飲業是最早復蘇的領域,重建后的餐館,多改為桌椅式的構造,更適合中國餐館的經營。據1925年出版的木下謙次郎著的《美味求真》一書的統計,東京市區并包括附近的鄉鎮,共有日本料理店近2萬家,西洋菜館5千家,中國料理千余家,兼營西洋料理的1500家。這個統計未必準確,但大致可以看出一個概貌。與此同時,各式介紹中國飲食的書刊也陸續問世,剛開播不久的廣播節目也有中國菜肴制作的介紹。1928年時,曾長期在當時中國的滿洲地區工作生活、對中國飲食很有研究的山田政平寫了一本《四季的中國料理》,該書在以后的8年中印刷了60次,印數達到50萬冊,成了料理書中絕對的暢銷書。

有近140年歷史的老牌中國餐館“聘珍樓”。

二戰以后,有數百萬從中國撤離回來的舊軍人和僑民,為了營生,有一部分人利用自己的中國期間學會的中餐烹飪技藝和當時相對比較容易獲得面粉,開設了各種供應餃子、餛飩和湯面的小吃店,中國的大眾飲食進一步普及,同時又有一批從中國大陸撤離至香港臺灣再轉道至日本的原先高官富豪家的廚師,帶來了精致典雅的高級中式菜肴,1960年代以后,隨著日本經濟的高速增長和物質生活的迅速富裕,各種不同層次的中國飲食店可謂遍布日本城鄉,在“和洋中”的格局中成鼎足之一。

戰后,尤其是1965年日韓關系恢復以后,原先被鄙視的半島的飲食開始被日本人另眼相看,在戰后韓國人社會的廢墟中出現的豬牛的內臟燒烤逐漸被上品的牛肉所替代,泡菜和韓國拌飯也迅速受到了年輕一代的喜愛,乃至于如今日本的街頭已經充溢了以烤肉為主的各色韓國或朝鮮菜館,甚至有一些日本年輕人都誤以為烤肉和泡菜是日本原本就有的傳統料理。

四、東西文明融合的多元的現代日本飲食

明治時代以及爾后的大正和昭和時代在日本人的飲食生活中所造成的變化,不是局部的、表層的、孤立的現象,而是整體的、根本性的、在某種程度上甚至是帶有革命性的嬗變。這一嬗變主要體現在如下幾個方面。第一,飲食內容的變化。其中最大的變化便是將肉類、尤其是以前完全禁絕的牛肉、豬肉、雞肉等全面導入了日本人的飲食中。其他諸如奶制品、面包、葡萄酒、啤酒以及各種新型的蔬菜也陸續進入了一般日本人的生活中。后期則有來自中國的饅頭、拉面、餃子和炒飯陸續登上了日本人的餐桌;第二,烹飪方式的變化。原本日本所沒有的煎、炒、燉和西洋式的用烤箱進行的烤,以及大量來自西洋和中國的炊具,拓開和改變了日本人的傳統的烹調方式;第三,飲食方式的變化。日本人早先的“銘銘膳”的獨自分立、席地而坐沒有桌椅的用餐方式,逐漸改變為使用桌椅或是小矮桌的方式,在食用西餐(這在現代日本則是非常普遍的現象)時,使用西洋式的刀叉;第四,調味料上的變化。食用油、辣椒、咖喱、奶酪、花椒、砂糖等以前使用不多或從不使用的調味料的普遍、大量的使用。日本人大約花了一百年的時間,將江戶時期最后完成的“和食”,改造成了目前多元交雜融合的新型日本飲食。

事實上,“和洋中”在今天的日本絕對不是一個彼此截然分離、各自獨樹一幟的格局。在更多的場合,這三種元素或更為多元的因子已經互相疊合交融,在一個世紀的歷史過程中演變成為一種新型的日本飲食文化,就像日本文化的整體一樣,它在近代全球化的大勢和劇烈的社會轉型中,主動汲取了各種外來的因子來充實原本的內涵,拓展既有的外延,從而得到了新的更生發展。

在談到日本文化的基本性格時,加藤周一曾使用了“雜種性”這樣一個詞語。他說:“倘若將英法的文化看作是純種文化的典型的話,那么日本的文化就是雜種文化的典型吧。”而且這種雜種“是根本性的雜種,而非枝葉性的現象。”(「日本文化の雑種性」,收錄于『加藤周一コレクション』(第5卷),平凡社2001年,第41~42頁)雜種性的文化,從根本上來說是一個呈開放性體系的文化。就像早期的日本人種本身在一定程度上就曾是本土的繩紋人和外來的彌生人互相混血融合的結果一樣,相對本土的繩紋文化與相對外來(主要來自東亞大陸和朝鮮半島)的彌生文化一起構成了日本文化的最基本的框架,最初主要經由半島傳入的儒學和佛學與本土的神道思想一起進一步組成了日本文化的基本內涵。但這并不是一種機械的簡單的組合,而是在原本的歷史土壤和獨特的列島地理環境中的一種再生或曰更生,因此在指出這一雜種性的時候,絕不能否定在歷史的長河中逐漸積淀培育起來的日本文化的獨特性。以此來考察日本飲食文化在近代的嬗變,也可從中獲得有力的印證。

本專欄內容由復旦大學通識教育中心組稿。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司