- +1

刺死霸凌者

陳泗翰出獄那天,是8月25日,日頭很烈。

二十幾個(gè)家屬在貴州未管所門口等了三個(gè)小時(shí)。母親李榮惠不肯到陰涼處坐著,她站在正對(duì)大門的地方,好第一時(shí)間看到兒子出來。這三個(gè)小時(shí)似乎比過去的2269天都要難熬。

8月25日,家屬們在未管所門口等陳泗翰出來。

陸續(xù)走出來50個(gè)刑滿釋放人員,陳泗翰是最后一個(gè)。剛出大門,他就被帶去一側(cè)的司法車上。父親陳善坤急了,不顧阻攔地跑過去問,才得知兒子作為假釋人員要先到福泉司法所辦理手續(xù)。

這是陳泗翰第一次近距離看到父親發(fā)白的雙鬢,他心疼又愧疚,主動(dòng)去拉父親的手。陳善坤一驚,怎么孩子的手是冰涼的?車上座位不夠,只能讓妻子陪同,陳善坤還沒來得及跟兒子說上兩句話,車就要開了。被落下的他眼巴巴望著,追著車小跑了一段。

想象中的團(tuán)聚畫面沒有出現(xiàn),親屬們只好各自返回車?yán)铮飞嫌腥梭@魂未定地說,剛剛那幾名便衣站在旁邊,她以為是李家請來報(bào)仇的打手,“我都嚇?biāo)懒耍 ?/p>

李家指的是李小東家。2014年4月30日,李小東等人在校毆打陳泗翰兩次,放學(xué)后又將其強(qiáng)行拉到校外“單殺”,結(jié)果一死一傷。幸存下來的陳泗翰以故意傷害罪被判刑8年。

這個(gè)罪名讓陳善坤夫婦無法接受。他們始終認(rèn)為兒子是“正當(dāng)防衛(wèi)”,并打定主意要申訴到底,還孩子一個(gè)公道。

而陳泗翰的自責(zé)從未停止過。走出未管所的那一刻,他沒有開心的感覺,只感到一種“解脫”。他很想忘掉過去,卻不知該如何重啟人生。

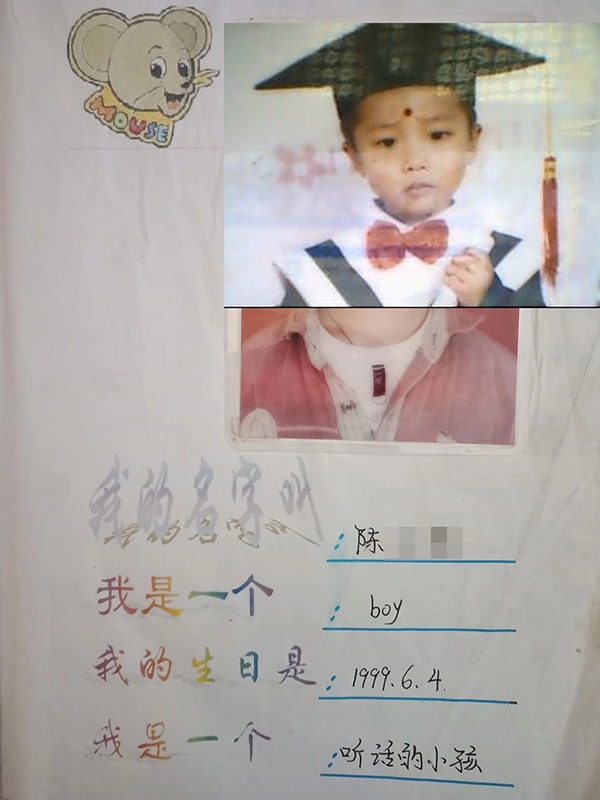

小時(shí)候的陳泗翰。

霸凌

案發(fā)當(dāng)時(shí),陳泗翰是貴州甕安四中的一名初三學(xué)生,成績優(yōu)良,常考進(jìn)班級(jí)前十。在50多公里外的福泉縣工作的父母對(duì)他寄予厚望,初一時(shí)將他送去甕安讀書,寄宿在他二伯家,因?yàn)槟沁叺摹敖逃|(zhì)量更好一些”。

陳泗翰的獎(jiǎng)狀。

事后陳泗翰總是想,那天如果能早點(diǎn)起床,在外面買早餐,可能什么事也沒有。遲到了要被記名,那天他一路飛奔到學(xué)校,然后去食堂排隊(duì)打粉。麻煩就在這一刻找上他。

排在他前面的男生連踩了他幾腳,他并不認(rèn)識(shí)這個(gè)人,不明白對(duì)方為何找他茬,后來才知道此人叫李小東,常同金威那幫人一起玩。金威是留級(jí)生,“家里有錢”,是本校有名的“校霸”。

陳泗翰的同學(xué)曾向新京報(bào)回憶, “校霸”們經(jīng)常隨機(jī)打人,以此樹立“權(quán)威”, 陳泗翰只是被選中的一個(gè)。

他問李小東“為什么踩我”,李說“我喜歡踩”。他就把李推開,李一拳打過來,旁邊排隊(duì)的七八個(gè)人也圍上來一起打他,將他打倒在第一排的桌子上。食堂阿姨斥聲阻止,他們才散開。

陳泗翰繼續(xù)排隊(duì),李小東又過來,叫他放學(xué)后等著。當(dāng)他坐下來吃粉時(shí),金威走過來,朝他頭上敲了一拳,再次放話威脅。陳泗翰不敢說話,甚至沒留意到碗里被吐了一口唾沫。

他們沒有等到放學(xué)。第二節(jié)課后,陳泗翰站在教室門口透氣,李小東和金威帶了一二十人找上門。李小東拿出一把卡子刀(管制刀具)威脅他,沒說幾句就開始動(dòng)手,一群人在走廊里拳腳并用,對(duì)他邊推邊打,一直打到廁所。金威從廁所里拿出一把掃帚準(zhǔn)備打他,被陳泗翰的同班同學(xué)何冬華制止。毆打持續(xù)了十幾分鐘,其間李小東問陳泗翰服不服,他沒回答。

中午放學(xué)后,李小東、金威等人把陳泗翰拉到學(xué)校附近的花竹園小區(qū),李小東又問他服不服,不服就單殺。金威叫他們一人拿一把刀對(duì)殺,“不是你死就是他死”。臨走前,李小東說下午還要打他。

陳泗翰回家晚了,進(jìn)門時(shí)沒有像往常一樣打招呼。二伯和二伯母見他低著頭不說話,以為是考試沒考好。他們急著趕班車去親戚家吃酒,沒留意到他臉上的淤青和額眉上的傷口。

等大人走后,表哥蔣宏、表姐蔣莉問了兩三次,他才肯講。蔣宏問他被打了為什么不找老師,他說找老師會(huì)被欺負(fù)得更慘,并一再強(qiáng)調(diào)下午他們還會(huì)來找他麻煩。他們仨本計(jì)劃放學(xué)后一起回福泉過五一,蔣宏就說下午來接他,讓他不要出校門。

“我第一反應(yīng)就覺得學(xué)校肯定是安全的,如果他們真的在學(xué)校動(dòng)手,可以去找老師或者門衛(wèi)。”蔣宏說。

蔣家兄妹屬于專注學(xué)習(xí)的那類“好學(xué)生”,從小到大沒經(jīng)歷過這種事,以為只是同學(xué)之間的小矛盾。事后蔣宏特別懊悔,如果當(dāng)時(shí)把問題想得嚴(yán)重一點(diǎn),多一句嘴告訴大人,可能就不會(huì)出事。

但陳泗翰不想告訴父母,怕他們擔(dān)心。告訴老師或許能暫時(shí)躲過一劫,卻又怕對(duì)方受到懲罰后會(huì)變本加厲地報(bào)復(fù),老師也不能保證他每天的安全。況且馬上要中考了,他不想把事情鬧大。對(duì)他來說,順利考完試才是最重要的。

下午,陳泗翰故意等到打鈴了才進(jìn)教室。聽同學(xué)說,李小東們剛剛又來找他了。上完第一節(jié)課,他打電話問蔣宏幾時(shí)過來,蔣宏說還有一節(jié)課。后來蔣宏回想這個(gè)細(xì)節(jié)才意識(shí)到,那個(gè)下午甚至那一整天陳泗翰都在恐懼中度過。

沒想到四中提前放學(xué)了,在一中讀高三的蔣宏還在上課。陳泗瀚不敢出教室,幾個(gè)同學(xué)陪著他等。五點(diǎn)左右,金威強(qiáng)行把他從教室里拉出來,從五樓拉到一樓,與李小東等十幾人會(huì)合,然后把他帶到附近的虎鷹扎啤店。

甕安四中新校門。

那是一段300多米的路,途經(jīng)許多商鋪。陳泗翰沒想過求助,“誰能幫你?”也不敢逃跑,怕被逮住。在當(dāng)時(shí)有限的思考里,他只能預(yù)想到自己會(huì)被打一頓,而他能想到的唯一脫身辦法,就是表哥快點(diǎn)過來接他。他輪番給表哥、表姐和二伯家座機(jī)打電話,但都沒人接。陳泗翰的同學(xué)們遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟在后面,沒人敢上前勸阻。

金威、李小東等人將書包和校服放在虎鷹扎啤店里。上一屆的“校霸”阿龍?jiān)谶@家店打工,這是他們聚會(huì)和敲詐欺凌學(xué)生的“地盤”,旁邊有一條進(jìn)入花竹園小區(qū)的巷道,兩面高墻,沒有監(jiān)控。

當(dāng)年沒有監(jiān)控和門禁的花竹園小區(qū),如今也裝上了大門,設(shè)置了門衛(wèi)崗?fù)ぃ馊瞬荒茈S意進(jìn)出。

等到五點(diǎn)半,蔣宏還沒來。李小東拽著陳泗翰的衣領(lǐng)往花竹園巷道走。陳泗翰不愿意走,李小東說:“你再不走的話,我過10秒就踢你一腳。”并叫人計(jì)時(shí)。

被打之前,他還聽到阿龍對(duì)李小東說了一句:“你不把他殺到,不要來見我。”

“互殺”

沒有人看清楚,陳泗翰和李小東究竟是怎么“殺”起來的。也沒有人看見,陳泗翰被拽入巷道前一刻,同年級(jí)的賀翔偷偷遞了一把刀給他。

賀翔對(duì)警方稱,他與何冬華關(guān)系要好,當(dāng)天何冬華叫他去現(xiàn)場幫陳泗翰,所以他把刀遞給陳防身。

一審判決書對(duì)遞刀細(xì)節(jié)的描述是:賀翔趁機(jī)將身上的一把卡子刀遞給陳泗翰,陳泗翰左手接過卡子刀后將其放在衣服口袋里。

而陳泗翰的供述略有不同:賀翔拉著我的左手,我感覺他放了什么東西在我左邊的校服口袋里,放完后還拍了一下,叫我注意一點(diǎn)。

當(dāng)時(shí)他的右手還拿著手機(jī)給表哥打電話。蔣宏回憶,放學(xué)后他在路上接到陳泗翰的電話,得知他已被拖到了校外某地,便叫他不要掛電話,但很快那邊就沒人說話了,只聽到一些奇怪的雜音。

陳泗翰一直沒掛電話,他稱自己左手摸口袋,摸出一把刀,當(dāng)時(shí)刀是半開著的,他沒用過這種刀,不知道怎么合上,甚至不知道它叫什么。怕被對(duì)方看見,他慌忙把刀背在屁股后面,左手還因此劃傷了。

隨即,李小東沖上來,揮著右拳跳起來打他的頭,他下意識(shí)用手去擋,不知怎么的,李小東右側(cè)鎖骨下方被他左手上的刀戳到了。尸檢報(bào)告顯示,此創(chuàng)口未傷及胸腔臟器。

兩人各退一步,李小東指著流血的傷口說“這是要哪樣”,并用右手從口袋里摸出一把卡子刀,沖他殺來。他用拿刀的左手壓制對(duì)方的右手,拿手機(jī)的右手則壓制對(duì)方的左手,近身搏斗間,忽然感覺左后背一涼,情急之下他用力甩開對(duì)方,并刺到了對(duì)方的胸口,然后轉(zhuǎn)身逃跑。

他不知道,身后的李小東持刀追出幾十米后,倒在了地上。

蔣宏記得,電話那頭的雜音持續(xù)了一兩分鐘,就聽到陳泗瀚說:“哥,我被殺了。”約四五分鐘后,他在一個(gè)路口遇到了受傷的陳泗翰。

陳泗翰用右手捂著左背上的傷口,往二伯家方向狂奔了七八百米,見到表哥后,他像是卸下一口氣,一頭靠在表哥身上,癱軟在地。蔣宏看他后背流了大片的血,讓他趕緊報(bào)警。但他當(dāng)時(shí)呼吸困難,說不了話,蔣宏便把他扶到附近的治安崗?fù)?bào)警。這個(gè)行為被一審法院認(rèn)定為求助而非自首。

一審法院也沒有采信過失致人死亡的辯護(hù)意見,理由是:陳泗翰明知與李小東打架會(huì)發(fā)生傷害的后果,在李小東等人邀約之下,還準(zhǔn)備了一把卡子刀放在身上。當(dāng)李小東用拳腳毆打陳泗翰時(shí),陳泗翰最先掏出卡子刀刺傷李小東。

陳泗翰記得,一審?fù)彆r(shí),審判長先后念了賀翔、何冬華的證詞。賀翔的證詞提到陳泗翰主動(dòng)問他要刀,他當(dāng)庭提出異議,辯稱從未跟任何人要過刀。

李榮惠夫婦懷疑賀翔的證詞作假。他們稱,事發(fā)后不久去學(xué)校找過賀翔,問他為什么遞刀,賀翔怕被錄音,把他們倆的手機(jī)放到遠(yuǎn)處,才說:“嬢嬢,我是看陳泗瀚被打得太可憐了,我才遞刀給他。”

關(guān)于校門口的細(xì)節(jié),陳泗翰回憶的版本是這樣的:金威等人挾他出校門后,他在下坡處站著不愿走,他們就在旁邊守著他,這時(shí)賀翔主動(dòng)走過來,問他有沒有刀,他說沒有,賀翔二話不說就跑了。

六年來,陳泗瀚一直糾結(jié)這個(gè)問題。不申訴也無妨,但他必須澄清這一點(diǎn),“我沒有跟任何人要過刀。”他重復(fù)了幾遍。

2018年與律師林麗鴻第一次會(huì)見時(shí),他特別提到了此事。林麗鴻去甕安縣人民法院要求查看庭審錄像,被告知沒有錄音錄像。而庭審筆錄是在看守所里簽的字,沒有監(jiān)護(hù)人在場,程序不合法。

所謂的“邀約”打架,陳泗翰也無法認(rèn)同。

判決書上三次提到同一個(gè)細(xì)節(jié):李小東等人問他服不服,他說不服。前兩次出現(xiàn)于檢察院的指控和法院的認(rèn)定,時(shí)間是下午放學(xué)后,第三次是他本人的供述,時(shí)間是中午放學(xué)后。何冬華的證詞則提到,中午放學(xué)后,李小東問陳泗翰到底想怎樣搞,他說要么單挑,不單挑下午再說。

對(duì)此陳泗瀚否認(rèn)稱,李小東等人確實(shí)多次問他服不服,但他始終沒有搭腔。中午放學(xué)后也是對(duì)方提出單殺(與金威證詞一致),他一直不同意。

林麗鴻歷經(jīng)波折調(diào)閱卷宗后發(fā)現(xiàn),賀翔等證人證言三次都不一樣;陳泗翰的三次供述也不一樣,部分事實(shí)不清。一審辯護(hù)律師王雯征也提到,關(guān)于誰先捅刀的細(xì)節(jié),只有陳泗瀚本人的供述,沒有其他佐證。

陳泗瀚告訴澎湃新聞,第一次審訊是案發(fā)第二天在醫(yī)院進(jìn)行的,當(dāng)時(shí)他術(shù)后剛剛蘇醒,眼睛還睜不開,戴著氧氣瓶,說話很困難。第二次是一周后媽媽背著他去公安局做的口供,他身體尚未痊愈,只穿了一件睡衣,審訊室里“特別冷”,從早上8點(diǎn)持續(xù)到下午2點(diǎn),早飯午飯都沒吃,他想著“快點(diǎn)擺脫”,可能沒有仔細(xì)核對(duì)筆錄就簽了字。

尤其在“互殺”細(xì)節(jié)上,他的記憶比較混沌。第一刀究竟是怎么刺到對(duì)方的,他也搞不清楚,他對(duì)警察說是對(duì)方跳起來打他時(shí)自己戳到的,警察并不相信,反問:“你不殺他,他會(huì)殺你?”

這是陳泗瀚不愿申訴的原因之一,因?yàn)槟貌怀鲎C據(jù),所有辯解都是無力的。“哪怕我是對(duì)的,我沒說謊,都沒用。我不知道怎么去改變。”

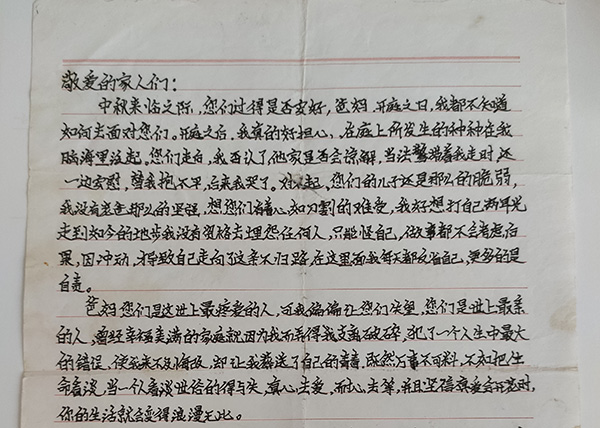

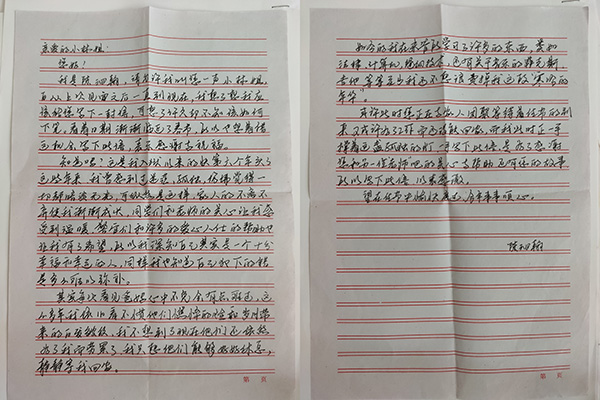

一審后,陳泗翰在看守所里寫給家人的信。

失控

案發(fā)當(dāng)天,李榮惠早早把飯做好,等孩子們回來。一直等到五點(diǎn)多,噩耗降臨。

趕往甕安的路上,他們接到醫(yī)院打來的電話,說再不做手術(shù),你兒子就等不到你們了,“最多20分鐘”。李榮惠腦袋一嗡,陳善坤也蒙了。四姐搶過手機(jī)說馬上做手術(shù),到了再補(bǔ)簽字。

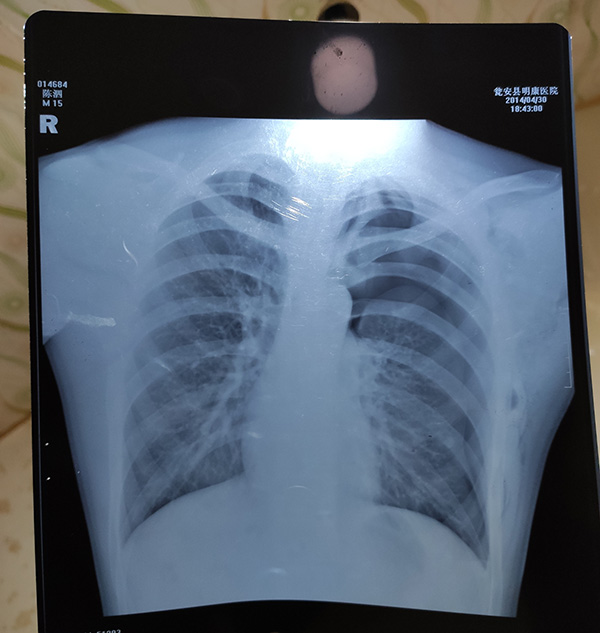

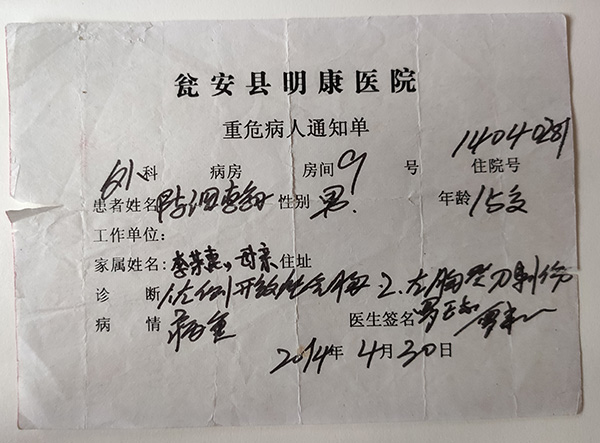

趕到時(shí)手術(shù)已結(jié)束,人還在昏迷中,醫(yī)生下了病危通知書。當(dāng)晚的胸片報(bào)告顯示左肺被壓縮約75%,經(jīng)縣公安局法醫(yī)鑒定為重傷二級(jí)。

案發(fā)當(dāng)晚,陳泗翰的胸片。

案發(fā)當(dāng)晚,醫(yī)院下了病危通知書。

但兩個(gè)多月后,縣檢察院委托貴陽醫(yī)學(xué)院法醫(yī)司法鑒定中心再次鑒定,結(jié)果改為:左肺壓縮約50%,屬輕傷一級(jí)。

李榮惠給兒子擦身時(shí)發(fā)現(xiàn),他周身都是淤青,醫(yī)院的檢查報(bào)告稱其“全身多處軟組織損傷”。最讓她心疼的,是兒子醒來后說的第一句話:“媽媽,我不知道是怎么跑出來的。”

在醫(yī)院取保候?qū)彽年愩艉玻孕男哪钅顐淇肌W≡浩陂g,同學(xué)們幾乎每天去醫(yī)院把復(fù)習(xí)資料帶給他。身體好轉(zhuǎn)后,他提出想上學(xué)。警察同意了。

第二天,他扒著媽媽的肩膀去了學(xué)校。下午,李榮惠來到學(xué)校門口等他放學(xué),其間跟一個(gè)炸洋芋的阿姨聊天,阿姨說她兒子也曾在四中讀書,被同學(xué)欺負(fù)得輟學(xué)了。

接到陳泗翰后,李榮惠看到幾個(gè)黃頭發(fā)的少年在馬路對(duì)面,心里隱隱不安。 “媽媽,金威就在馬路對(duì)面。”兒子突然開口。她一看,那人直直盯著陳泗翰,兇狠的眼神帶著恨。她察覺到,兒子扒著她肩膀的手在顫抖。回到醫(yī)院后,她把情況告訴警察,警察說安全起見,以后還是不要去了。

2014年5月中旬,警方安排雙方家屬調(diào)解,在陳善坤的印象中,這次見面很平和,“過后就大變樣了”。

6月9日,剛過完15歲生日的陳泗翰接到逮捕通知。李榮惠稱,警察當(dāng)時(shí)安撫他們說“先關(guān)著”,因?yàn)椤八勒呒音[得很兇”。

蔣宏去公安局做筆錄,聽警察討論此案時(shí)提起了“6.28”事件。2008年,甕安一名初二女生與同學(xué)外出時(shí)溺水身亡,家屬對(duì)鑒定結(jié)果不滿,坊間也出現(xiàn)各種傳言。6月28日,死者家屬拉橫幅上街游行,最終演變?yōu)橐黄疳槍?duì)黨政公安機(jī)關(guān)打砸搶燒的惡性群體性事件。六年過去,“6.28”的陰影仍未褪散。

四中學(xué)生說,李小東和金威曾因打架被學(xué)校處分過,開會(huì)時(shí)還在臺(tái)上亮過相,金威的口供也證實(shí)他和李小東、阿龍一起打過幾次架。

陳善坤很納悶,學(xué)校為什么要給李小東開一個(gè)“在校表現(xiàn)良好”的證明?當(dāng)天陳泗瀚在學(xué)校被打了兩次,為什么沒有老師發(fā)現(xiàn)?事后他們找了學(xué)校至少10次,始終沒有見到校長,也找過教育局兩次,無功而返。

7月份第二次調(diào)解,陳家人下跪求情,李家不同意,在公安局里鬧。

李榮惠回憶,一審時(shí),陳泗瀚最后陳述時(shí)向死者家屬道歉悔過,對(duì)方開始鬧場,像要沖下來打陳泗瀚,庭審不得不匆忙收場。辯護(hù)律師王雯征也記得,庭審時(shí)李小東的父親情緒很激動(dòng),不過庭審還是按程序走完了,并沒有倉促結(jié)束。

李榮惠以為還會(huì)開庭,等了一個(gè)多月,天天去法院門口守,有一次終于守到了法官,李榮惠追著他問多久開庭,他沒回答,只說別人家的人死了,她說別人死了也有個(gè)前因后果,假設(shè)我家孩子沒搶救過來,我去找誰?對(duì)方不說話了。

他們也私下聯(lián)系過李家,希望求一份諒解書,這關(guān)系到陳泗瀚的量刑。但李家不肯見面。數(shù)月后領(lǐng)到判決書,一看,8年。李榮惠在家哭了一天。

一審法院同時(shí)認(rèn)定,本案的發(fā)生,系被害人主動(dòng)挑起事端,被害人有明顯過錯(cuò)。

民事訴訟時(shí),李家起訴了陳家和賀翔家。陳泗瀚擔(dān)心班主任會(huì)受牽連,讓父母不要起訴學(xué)校,所以陳家只申請追加了金威等人為被告,共同承擔(dān)民事賠償責(zé)任。最后判決金家、賀家分別賠償8.7萬,陳家賠償15.2萬,其中11萬在事發(fā)當(dāng)晚就給了李家。

宣判后,金家不服要上訴,李榮惠指著金父說:“你還好意思上訴,你家金威有什么權(quán)利打我兒子?”

她心里有冤氣,不愿再拿錢,也拿不出錢。家里本就沒什么積蓄,之前給的11萬里有6萬是政府補(bǔ)償,5萬是跟親戚借的。那段時(shí)間孩子住院治療、請律師等,花了不少錢,不得不抵押房子貸款。出事后她一直請假,沒多久就被工廠解雇了,僅靠丈夫一人工作,維持生活。

2017年未管所打來電話,說如果不交完賠償余款,陳泗瀚就無法減刑。他們又東借西湊,籌到四萬多。

在法院執(zhí)行庭辦公室里交完錢后,李榮惠與陳善坤妹妹跪在李小東父母面前,求他們寫一份諒解書。其實(shí)案子已結(jié)束,諒解書也不能改變什么,他們只是想給孩子 “一點(diǎn)希望”。但無論怎么哭怎么道歉,對(duì)方都無動(dòng)于衷。

李小東的父親至今恨意難消。今年7月,澎湃新聞聯(lián)系到他,他拒絕了采訪,并放話說要報(bào)復(fù)陳泗瀚。李小東的母親則通過伯母向記者轉(zhuǎn)達(dá),她心情不好,不想見人。伯母說,電話里她一直在哭。

伯母對(duì)李小東的印象基本停留在初中以前:李小東和姐姐從小很乖,干活勤快,成績也不錯(cuò)。鎮(zhèn)上沒有中學(xué),姐弟倆初中去了縣城讀書,因?yàn)殡x家遠(yuǎn),父母給他們在縣里租了個(gè)房子,有空會(huì)去看他們。

出事時(shí),李小東的父親在煤場拉煤。兒子離開村莊去縣城上學(xué),經(jīng)歷了什么,父子倆也許并沒有太多溝通。“我也不知道他那天為什么欺負(fù)別人,出了家門我就管不著了,一定是學(xué)校沒有教育好。”在“谷雨”的采訪中,他表示,從前他都是嚴(yán)加管教,有一次打兒子把棍子都打斷了。他也不認(rèn)可“正當(dāng)防衛(wèi)”,因?yàn)榈谝坏妒顷愩翦葰⒌摹?/p>

李小東老家。

民事法庭上,李榮惠是自己辯護(hù)的。她說,在座的都是為人父母,都有兒女在外面讀書,如果說陳泗瀚犯了多大的錯(cuò),要判8年,還要賠這么多錢,那換作你們自己的孩子,一天被打了那么多次,你們作何感想?說完庭上很安靜。唯獨(dú)李小東父親頭一歪,回了句:“反正我家的死了。”

那一刻,她的憤恨無以復(fù)加,但胸腔卻像被死死堵住一般,什么也吐不出來。

申訴

一審后,陳善坤夫婦找了一個(gè)更有名的本地律師,對(duì)方信誓旦旦地說肯定會(huì)改判,改成防衛(wèi)過當(dāng),頂多判5年。兩人都聽蒙了。

上訴時(shí),他們提交了陳泗瀚的醫(yī)院檢查報(bào)告、全身是傷的照片,以及四中學(xué)生請求法院輕判陳泗瀚的聯(lián)名信。

這封聯(lián)名信是一審判決后陳泗瀚的同學(xué)自發(fā)寫的,共有56名學(xué)生簽字按手印。信上說:“他不是真正意義上的殺人犯,他曾經(jīng)是一名品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生,也是一名積極向上的同學(xué),更是這起事件中的一個(gè)受害者,一個(gè)需要你們保護(hù)的受害者。”

二審沒有開庭,維持原判。

此后兩年,沒有工作的李榮惠背著包到處遞申訴材料。材料是300元請人寫的,復(fù)印一張兩毛,這幾年光復(fù)印就花了上千元。

陳善坤則一天到晚盯著判決書看,逐字逐句反復(fù)琢磨,那幾頁紙都快被他翻爛了。“那時(shí)候我們什么都不懂,理解能力和判斷能力有限,哪怕差一個(gè)字,意思都不同。”

李榮惠跑了幾十家律師事務(wù)所,都說判重了,但沒人愿意接。她也知道本地律師的局限性,只是求一個(gè)心理安慰,走到哪兒都想問問,懂法的人對(duì)這個(gè)案子的判斷,跟他們想的有多大區(qū)別。既然區(qū)別不大,就要堅(jiān)持下去。

堅(jiān)持并不容易。材料要么遞不上去,要么沒有音訊,唯一有回音的是州檢察院——打電話叫她把材料拿回去。她走了很遠(yuǎn)的路,拿到材料后,雙腳突然沒了力氣,蹲在地上哭了一場。

頭兩年,母親和姐姐們擔(dān)心她抑郁,每天輪流守著她,走到哪兒跟到哪兒。很多時(shí)候,她要不停地暗示自己“我的小孩還在,只要他活著就好”,內(nèi)心才能獲得短暫的平靜。后來為了轉(zhuǎn)移注意力,她打了兩份工,每天忙得很累,晚上好睡一點(diǎn)。

陳善坤的狀態(tài)更差一些。他原來是一個(gè)能說會(huì)道、善于張羅的人,孩子出事后,他的嘴變笨了,記憶力退化了,“像變了一個(gè)人”。他的身體也不如從前,經(jīng)常頭暈頭痛,有時(shí)痛到心慌、嘔吐,醫(yī)院檢查為腦供血不足。李榮惠覺得他是想太多了,休息不好。有時(shí)候他半夜起來,走來走去,把她吵醒,最后兩個(gè)人都睡不著。

每月一次的探視機(jī)會(huì),每次半小時(shí)的會(huì)見時(shí)間,來回要趕90多公里路,他們從來沒有缺席過。每次進(jìn)未管所,他們會(huì)先看墻上的公告,表現(xiàn)好的名單里經(jīng)常有陳泗瀚,但減刑名單里總是看不到他。

有一次,他們參加未管所的幫教活動(dòng),可與孩子面對(duì)面地吃一頓飯。走的時(shí)候,李榮惠回頭看,發(fā)現(xiàn)兒子正沿著二樓窗邊跟著他們走。那一幕讓她無比心痛。

陳善坤一直覺得對(duì)不起孩子,身為父親,沒有教過孩子如何保護(hù)自己,出了這樣的事,又因?yàn)樽约旱臒o知,沒有給孩子爭取到好的結(jié)果。

“故意傷害”這四個(gè)字,就像一把刀,扎在他們心上。

2018年,他們看到昆山反殺案的報(bào)道,決定無論如何要找一個(gè)好律師申訴。李榮惠在網(wǎng)上咨詢了一些北京的律師,把起訴書和判決書發(fā)過去,仍只得到口頭安慰。直到林麗鴻對(duì)她說:“我接了。”簡單的三個(gè)字,差點(diǎn)讓她眼淚掉下來。

今年9月3日,最高法發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于依法適用正當(dāng)防衛(wèi)制度的指導(dǎo)意見》,意見指出:“雙方因瑣事發(fā)生沖突,沖突結(jié)束后,一方又實(shí)施不法侵害,對(duì)方還擊,包括使用工具還擊的,一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為防衛(wèi)行為。不能僅因行為人事先進(jìn)行防衛(wèi)準(zhǔn)備,就影響對(duì)其防衛(wèi)意圖的認(rèn)定。”

林麗鴻告訴澎湃新聞,她接這個(gè)案子,不僅因?yàn)樗堑湫偷恼?dāng)防衛(wèi)案,更因?yàn)樗尸F(xiàn)了校園暴力最悲慘的一種結(jié)局。“這是一個(gè)非常負(fù)面的例子,我不惜一切代價(jià)給他翻案,就是因?yàn)樗硖嗳肆恕!?/p>

出事后,陳善坤的手機(jī)里存了很多校園暴力的視頻,有些畫面極其殘忍。李榮惠不敢看那些視頻。她曾經(jīng)目睹過一次校園暴力。一審后的某一天,她去二中附近的二伯家拿聯(lián)名信,在樓下看到一群初中生在打架,二三十個(gè)人打一個(gè),有個(gè)人手里拿著一把約三十公分的西瓜刀,表情兇狠。被打的那個(gè)孩子被一腳踢到她面前,口鼻都在流血,眼神無助地看著她。她趕緊開門上樓報(bào)警,警察很快趕到現(xiàn)場。

“要是陳泗翰被打的時(shí)候,有一個(gè)人報(bào)警,可能他們都會(huì)得救。”李榮惠說。

林麗鴻能夠理解陳泗瀚當(dāng)時(shí)不敢告訴大人的心理,因?yàn)榇笕送ǔV桓嬖V小孩要好好學(xué)習(xí)、遵守紀(jì)律,卻沒有告訴他遇到這種情況應(yīng)該怎么辦。“我們都是成年人了,但我們曾經(jīng)也是孩子。”

幸存者

入獄后的很長一段時(shí)間,陳泗翰非常消沉。

事發(fā)第二天,他在病床上蘇醒過來,聽到李小東死亡的消息后,哭了。他說不清那是什么感受,很復(fù)雜,難過、害怕、內(nèi)疚都有,唯獨(dú)沒有怨恨。

一夜之間,命運(yùn)將他變成一個(gè)“手上沾血”的人,他除了接受,別無選擇。“沒辦法。”他總是說。

他在看守所里待了9個(gè)月,心里一直是慌的,見誰都怕。父母透過電視機(jī)一樣的視頻窗口,看到他又黑又瘦,卻不敢流淚。

有段時(shí)間,他懷疑自己得了抑郁癥,偶爾閃現(xiàn)過輕生念頭。他能做的只有轉(zhuǎn)移注意力,看書、彈吉他、發(fā)呆。

他經(jīng)常發(fā)呆看天,看云朵緩慢地移動(dòng)。天空以廣闊給了他些許安慰,他希望安慰到同樣痛苦的家人,在信中他寫道:“想我的時(shí)候多看看天,也許我也在看。”

陳泗翰在看守所里寫給父母的信。

他努力想要忘記李小東以及那天發(fā)生的一切,實(shí)際上根本做不到。其實(shí)他并不記得李小東的樣子,那天他幾乎沒有正眼看過對(duì)方,一直在躲避對(duì)視。有時(shí)夢到自己被打,那些人的臉都是模糊的。

相比父母的郁憤不平,他更多的是自責(zé)。他始終覺得,即便是對(duì)方挑起的事端,即便有被霸凌的情節(jié),自己的過錯(cuò)也無可推卸。

他反省,如果當(dāng)時(shí)自己“圓滑”一點(diǎn),回一句 “服了”,或者冷靜一點(diǎn),找個(gè)機(jī)會(huì)逃跑,可能也沒多大事。而且刀是他捅的,人是他殺的,即便申訴能在法律上改判他無罪,但在道德上,他覺得自己并不無辜。

他也被坐過牢的罪恥感包裹,不太敢面對(duì)親戚和同學(xué)。出獄當(dāng)晚,他跟昔日最好的同學(xué)之一視頻通話,感受到彼此的差距,沒聊多久就掛了。在此之前,他基本每個(gè)月都會(huì)收到一封同學(xué)的信,他們跟他分享高中的生活、大學(xué)的煩惱,但他在獄中卻沒什么可分享的,不知道寫什么。

看守所時(shí)期,同學(xué)們給陳泗翰寫的信。

8月25日,陳泗翰出獄后,親屬們在甕安老家為他接風(fēng)洗塵。

他今年21歲,如無意外,本該跟同學(xué)一樣上大學(xué)。他在未管所里考取了法律專業(yè)的大專文憑,曾有過重新讀書的想法,他寫信給林麗鴻說,“至少我還不想浪費(fèi)掉這寒冷的年華。”

出來后,他才發(fā)現(xiàn)讀書的想法不太現(xiàn)實(shí),雖然親戚和律師都愿意幫他謀出路,但提起未來,他仍然感到迷茫。

“一張白紙上面有一個(gè)黑點(diǎn),大家注意的還是白紙上的黑點(diǎn),不可能去注意其他白的地方。”陳泗瀚談?wù)撟约簳r(shí)異常冷靜,并習(xí)慣性禮貌地微笑,帶著一絲不易察覺的苦澀。

今年春節(jié)前,陳泗翰寫給林律師的信。

(除陳泗瀚、李榮惠、陳善坤、林麗鴻外,文中人物均為化名)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司