- +1

雨天探訪雨兒胡同,老北京怎樣留住老街坊“鄉(xiāng)愁”

站在北京東城地安門東大街,由南端進入南鑼鼓巷,路過西側(cè)第三條胡同口,若細(xì)心留意,便會發(fā)現(xiàn)灰墻上懸掛著一個紅底白字的標(biāo)識牌——雨兒胡同。

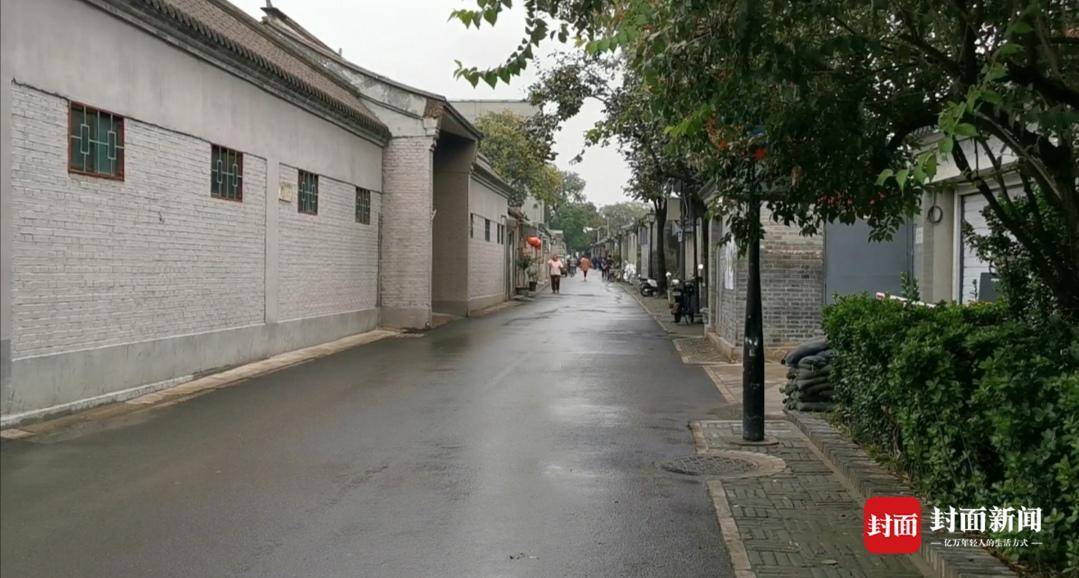

9月23日,北京剛經(jīng)歷一場秋雨,被雨水浸染的雨兒胡同路面,若隱若現(xiàn)倒映著路邊的蒼翠綠植,街坊老者坐在門檐下,將雨后的空氣混在茶水里一同品鑒,穿著校服的騎車少年從齊白石舊居紀(jì)念館路過,門口那對石獅仿佛提醒著這條小巷過往的點滴……

雨兒胡同 攝影:封面新聞記者滕晗

不同于幾百米外的“網(wǎng)紅打卡地”南鑼鼓巷小街,熱鬧,似乎從這個胡同口開始就被按下了靜音,時空也仿佛被切割,沿著胡同一路走下去,只留下寧靜。

眼前的這一切,得益于北京市東城區(qū)近年來的種種努力——通過“架空線入地”、“胡同不停車”、“共生院”等措施,讓“水穿街巷、庭院人家”的胡同景觀重現(xiàn),雨兒胡同也留住了那份老北京街坊的鄉(xiāng)愁。

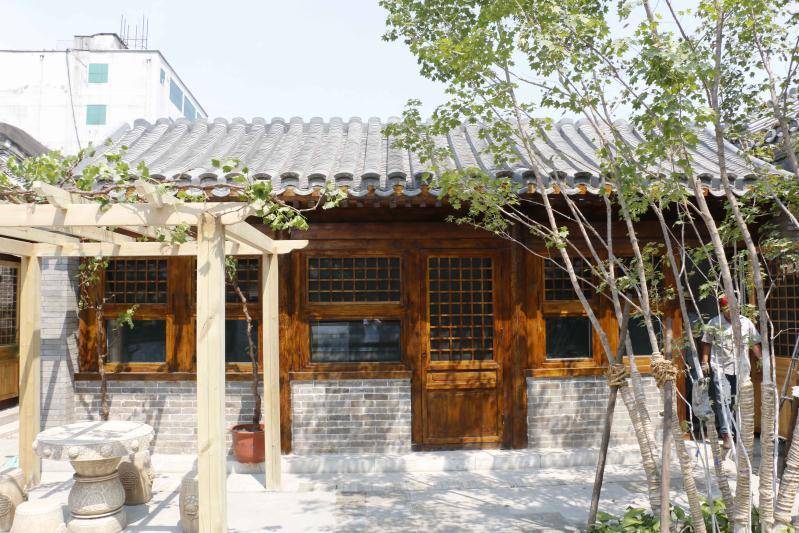

齊白石舊居紀(jì)念館 攝影:封面新聞記者滕晗

通過“申請式改善” 胡同居民過上現(xiàn)代生活

東城區(qū)是首都功能核心區(qū),管轄17個街道辦事處、3個地區(qū)。轄區(qū)內(nèi)14個街道的504條胡同均位于老城內(nèi)。這里,是很多老北京人的記憶所在。

已當(dāng)了多年“網(wǎng)紅”的南鑼鼓巷是北京老城區(qū)中整體格局完整的傳統(tǒng)街區(qū)之一,而其中的雨兒胡同,明代屬靖恭坊,稱“雨籠胡同”,清代屬鑲黃旗駐地,史稱“雨兒胡同”。

這條全長343米的胡同身處人口密集區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施相對薄弱。“以前一下大雨,院里就積水,沒有廁所,出門幾百米才是公廁,再遇上雨雪天氣,就更不方便了。”胡同居民吳先生向封面新聞記者回憶。

雨兒胡同 攝影:封面新聞記者滕晗

改善胡同居民的居住條件,成了留住“鄉(xiāng)愁”的第一步。封面新聞記者從東城區(qū)委宣傳部了解到,2015年起,東城區(qū)以南鑼鼓巷地區(qū)的雨兒、帽兒、蓑衣、福祥四條胡同為試點,通過“申請式騰退”創(chuàng)新政策,把選擇權(quán)交給胡同居民,居民自愿選擇“去或留”,外遷可改善一部分居民的生活,而留住的居民生活也能同步提升。

作為探索首都老城歷史文化街區(qū)更新改造的試點項目,胡同的修繕整治工作,其實沒有現(xiàn)行經(jīng)驗可借鑒,這也是雨兒胡同曾遭遇的難題。

“政策是談出來的”,雨兒胡同修繕整治工作全程都貫穿著這個理念。在邊調(diào)研論證、邊開展群眾工作的基礎(chǔ)上,雨兒胡同創(chuàng)新推出全市首個“申請式改善”政策體系,也為其他三條胡同修繕整治工作提供了政策保障。

隨著“申請式改善”政策體系層層推進,雨兒胡同還探索、打造了建筑共生、居民共生、文化共生的“共生院”。記者在探訪中了解到,如今的雨兒胡同居民通過騰退外遷改善,戶均住房面積由原來的不足25平方米變?yōu)閼艟?10平方米,如廁難、洗浴難等問題也隨之解決,滿足了“儲、廚、衛(wèi)、浴、光、亮、停、綠”的生活需求,在恢復(fù)院落傳統(tǒng)風(fēng)貌的同時,過上了現(xiàn)代生活。

雨兒胡同四合院 來源:資料圖

老城更新 不是“平地起高樓”

記者從北京市東城區(qū)了解到,留住鄉(xiāng)愁和文化,整個更新過程不是“平地起高樓”,而是恢復(fù)院落傳統(tǒng)規(guī)制格局,改善居民生活條件。

據(jù)了解,在規(guī)劃先行階段,8支優(yōu)秀團隊組成的設(shè)計工作營和顧問專家組深入研究考證了每個院落自清乾隆以來不同年代的演變過程,堅持“一院一方案、一戶一設(shè)計”的原則,完成了雨兒胡同24個院落設(shè)計方案、雨兒胡同公共空間精細(xì)化提升方案和排水排污設(shè)計方案。

此后,3支具備古建修繕資質(zhì)的專業(yè)隊伍,按照北京市老城房屋保護和修繕相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則,加強老構(gòu)件、老物件的妥善保護和整理利用,做到了修舊如舊,讓胡同、居民留住記憶。

“燕子壘窩”的恒心、“螞蟻啃骨”的毅力——這是東城區(qū)在雨兒胡同修繕整治提升過程中的堅持。截至目前,雨兒胡同拆除違法建設(shè)160間,亮出了院落公共空間,還原了院落規(guī)制格局。

雨兒胡同 來源:資料圖

“天棚魚缸石榴樹”景致回歸

“天棚魚缸石榴樹,先生肥狗胖丫頭”,這句話描述的是老北京四合院悠然自得的生活景象,在經(jīng)歷老城保護更新后,雨兒胡同重現(xiàn)了這一景致。在雨兒胡同住了大半輩子的70歲老人崇寶財感嘆,“這兩年,我家生活翻天覆地!”

崇寶財所居住的雨兒胡同30號院早年是清朝值年旗衙門的雜物房,共有南中北三排房,后來這里成了“公房院”。這里騰退簽,總面積約三百平方米,居民多達14戶。記者初算了一下,平均每戶的面積不到22平方米。

雨兒胡同四合院 來源:資料圖

正是五年前,東城區(qū)通過“申請式騰退”政策開始對這座院落進行改造,居民自定去留。因喜愛四合院,崇寶財?shù)葍蓱艟用窳袅讼聛怼P拊贰⒉疬`建,留下老物件也留下古老的記憶。最終,這座“公房院”變?yōu)榱斯沤窆采⑿吕贤娴摹肮采骸保杭t門灰墻、影壁過道、落地青磚、雅致窗欞……這是“古韻”。墻上的黑板報、攝影展,“槐香客廳”“議商暖閣”“值年小站”“文馨書館”“琢玉學(xué)堂”五大服務(wù)功能等,則是“今韻”。街坊們在此讀書、議事,其樂融融。

雨兒胡同 來源:資料圖

而古今共生,在崇寶財現(xiàn)在的家也能得到鑒證——外觀是四合院風(fēng)貌,室內(nèi)卻是一應(yīng)俱全的現(xiàn)代設(shè)施,包括現(xiàn)代化的廚房和衛(wèi)生間。

“問需居民,留住胡同、四合院肌理及老城居民的生活方式,并通過引入新型業(yè)態(tài),實現(xiàn)建筑共生、居民共生、文化共生,正是30號院修繕整治、打造‘共生院’的重要思路。”北京市建筑設(shè)計研究院總建筑師、負(fù)責(zé)30號院改造的建筑師吳晨回憶說。

初秋的雨后,雨兒胡同的院落里再也沒有了往年的積水,“架空線入地”,亮出了胡同天際線,沿街的雨棚被窗罩、花箱取代,昔日亂停的車輛也不見了,老胡同煥發(fā)新活力,傳承的是文脈,保障的是民生,留住的是“鄉(xiāng)愁”。

(原題為:《百城千縣萬村調(diào)研行|雨天探訪雨兒胡同 老北京怎樣留住老街坊“鄉(xiāng)愁”》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司