- +1

雪莉紀錄片引爭議,前男友無辜被罵丨自殺幸存者所承受的悲痛

原創 簡單心理APP 簡單心理

當雪莉走后,全世界都開始愛她了嗎?我覺得沒有(不是惋惜兩句就叫愛)。

人們只是無法攻擊一個死去的人,而“這個人”可以是任何其他人。

顯然,在最近MBC電視臺放出的紀錄片《雪莉哪里讓你感到不舒服》中,這個人是雪莉的母親、好朋友、前男友。

他們因出鏡時沒有流淚而遭遇網暴——雪莉死了,加害者還活著,“他們本來可以做點什么的”。

這個消息像一枚輿論炸彈,在當時引發了鋪天蓋地的報道、悲傷、紛爭和緬懷,也出現了許多有關韓國娛樂工業、心理健康問題和女權主義的反思。

9月10日,韓國MBC電視臺公開了為她制作的紀錄片《雪莉哪里讓你感到不舒服》,它用幾個雪莉最受爭議的話題開頭,試圖進行更深刻的追問:

在紀錄片中,雪莉的母親金秀晶、好友和幾位記者、評論員出鏡,粗略呈現了雪莉短暫而有爭議的一生。

但是,僅僅過了5天,MBC就宣布全面關閉“回看”功能。理由是“為了避免二次傷害”

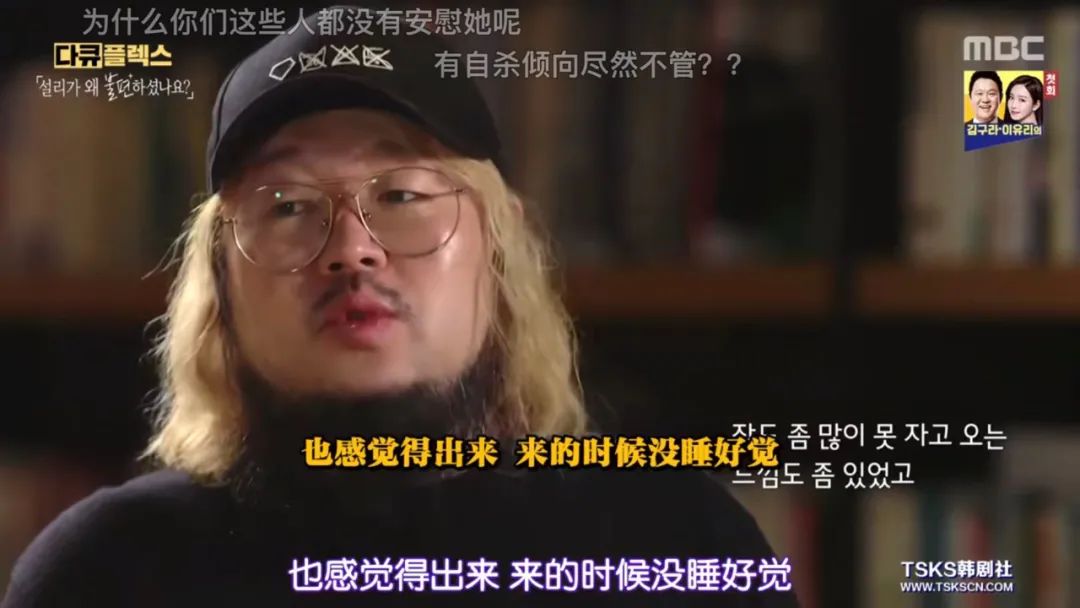

——因為出現在紀錄片中的雪莉相關人士,幾乎全部遭遇了網絡攻擊,尤其是曾與雪莉交往的、大她14歲的rapper崔子。

“阿姨,檢討一下自己”

“這些朋友都在裝傻脫身”

“為什么你們這些人都沒有安慰她呢”

紀錄片中,母親首次透露因反對女兒和崔子的戀愛,導致母女關系破裂。

崔子的ins遭遇圍攻,此post評論區被關閉:

雪莉哪里讓你覺得不舒服?

彈幕:雪莉的親朋好友讓我不舒服

雪莉不是一般好看的姑娘。

由于自小驚為天人的美貌,所屬社SM對她的預期曾是“公司的下一個招牌藝人。比金喜善更多,比文根英更多”。

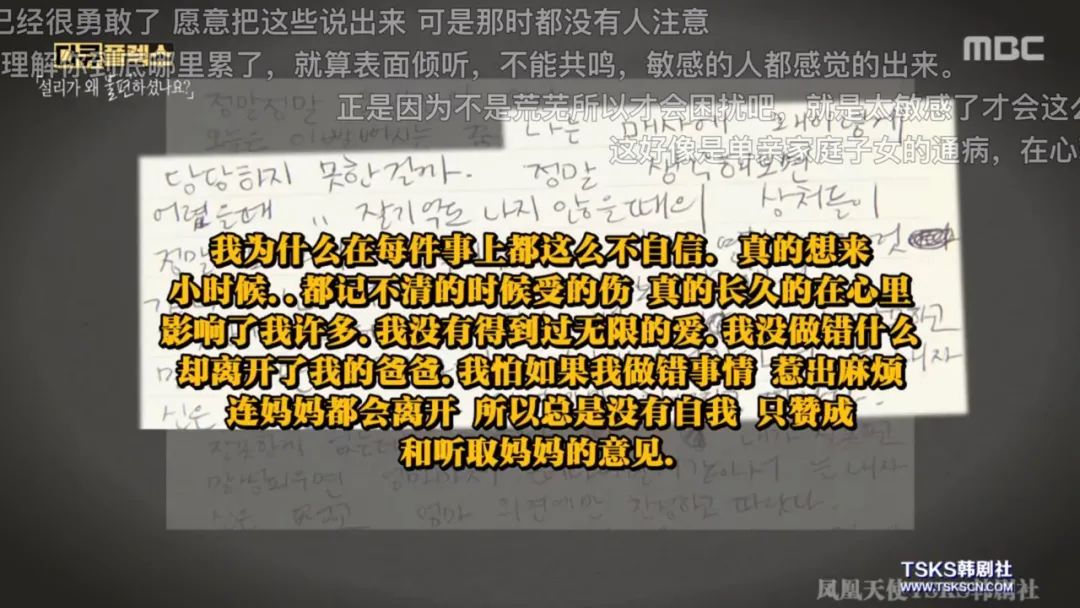

“小時候的傷痛似乎真的影響很大。我沒有得到過無條件的愛。

什么都沒做錯,父親卻離開了我;害怕說錯什么話連母親也要離開,于是一直掩藏自我,事事遵從母親的意見。”

這里有2個背景:一是在當時的韓娛圈,愛豆戀愛是紅線。不僅危害自己,也會連累團隊成員;二是崔子的年齡過大,兩人發布的親密照引發“不倫聯想”攻擊。

情緒的雪崩似乎就是從此時開始的。

2014年,雪莉因“持續性的惡意評論和不實謠言而身心疲憊”宣布退團。

2017年3月二人分手。雪莉嘗試割腕自殺,但被公司及時發現,沒有生命危險。

之后的雪莉似乎越來越“放飛自我”。

比如在SNS上發布看似“淫亂、玩得很開”的照片,并且她在這些照片中也常常以“no bra”出現;

她也一度因直播中“精神狀態不穩定”頻上熱搜,比如酒后失態跳舞、突然恐慌障礙發作等,屬于“完全打破愛豆行為準則”的那個人。

母親在回憶這些往事時非常心痛:

“SM的工作人員以前跟我說,雪莉做練習生的時候不知道怎么洗頭,頭上發臭。原來我連教她洗頭的時間都錯過了。”

雪莉的朋友詩木(作曲家,當時參與派對)解釋那些看起來不正常的照片:

曾是雪莉舍友的少女時代成員Tiffany后悔自己沒能多做一點:

我對沒能在她身邊,和她多聊聊而感到抱歉。”

但是,許多人對此完全不買帳,還攻擊這些自責和后悔是“鱷魚的眼淚”:

“為什么現在才站出來解釋?”

“媽媽完全把女兒當作搖錢樹”

“這個男的毀了她”

“有自殺傾向都不管,你還算朋友嗎?”

崔子的SNS上出現大量圍攻帖:

“拜托你,我們很多練習生還都是未成年人,請你就算有欲望也節制點。”

崔子的朋友Gaeko發聲,認為節目組進行了惡意剪輯:“如果這是為了獲得最佳收視率,那么我既失望又憤怒”。

不單是網友,韓網還出現了一名自稱是“雪莉15年的朋友”,發長文指責雪莉的家人只把她當做賺錢工具。當雪莉辛苦工作、承受網暴時,你們在哪里?

雪莉親哥隨后回擊這名“朋友”:你真的是雪莉的朋友嗎?真正的朋友,會在她走錯路時就指出來(之后他又為這段話道了歉)。

雖然PD表示,紀錄片的制作初衷是“為了還原一個真實的雪莉”,但二次網暴的傷害還是徹底不可控地發生了。

有網友評論說,“悲劇剝開一層后還是悲劇,悲劇后還是一模一樣的悲劇。”

他們也是“自殺幸存者”。

我們在彈幕中看到,大多數的網暴,源自對“自殺”的誤解。

這些誤解認為,自殺是一個“做出的選擇”,并將其結果歸咎于家庭成員。

“是原生家庭的問題”

“要是XXX她就不會死”

但如果不是網絡暴力的圍剿,他們實際上應該被叫做“自殺幸存者(suicide survivors)”。

據CDC估計,每一個死于自殺的人都會留下6個或更多的“自殺幸存者”——當有1人死于自殺時,至少會有6個人遭受嚴重的創傷。

直接受影響的人包括親屬、鄰居、朋友、同學、同事、目擊者等。由于90%死于自殺的人有心理障礙,名單里可能還包括自殺者的心理咨詢師。

自殺幸存者所承受的悲痛,特殊在哪里?

1)對回憶的質疑。

當家人因病痛或意外離世,你依然可以回憶起曾經快樂的日子。

但ta自殺后,你會開始質疑這些回憶:也許ta在照片里已經不開心了?我怎么什么都沒發現呢?

2)內疚、困惑、情緒混亂。

如果是兇手案,幸存者可以將憤怒直接指向犯罪者。但在自殺中,受害者就是犯罪者。這一行為可能看起來像是對那些幸存者的攻擊或拒絕。

一些人在親友自殺后,會陷入長達數十年的緘默期。他們拒絕面對,拒絕提及。

3)他們找不到傳統死亡中可以得到的支持。

孤獨、困惑和恥辱,這種情況可能會持續數年甚至幾代人。此外,如果親屬之間互相指責——認為可能是特定的行為或不作為促成了自殺——這會極大地削弱一個家庭提供相互支持的能力。

正如雪莉的朋友和親哥的爭執,他們互相指責對方“沒有對雪莉盡到真正的義務”。他們不斷提出的,正是自殺幸存者創傷中最殘忍的問題和最糟糕的錯誤,“你認為ta為什么做出這樣的選擇?”、“是你的XX導致了ta的自殺”。

這些問題無法回答。我們已經永遠不可能對雪莉的自殺動機進行精確破譯了。

自殺發生之前,大多存在一個“催化劑事件”。比如工作丟了、關系破裂或得知某個壞消息。但這些孤立的事件不完全是自殺的原因,更像是“壓倒駱駝的最后一根稻草”。許多自殺者有多年的情緒困擾,這些“狀況”可能包括:

情緒疾病。高達70%死于自殺的人有精神疾病,比如抑郁癥/雙相情感障礙;

曾有過自殺嘗試;

經常談論死亡,確信自己未來的命運一定是黑暗的;

對痛苦高敏。自殺者對問題和困難的情緒反應,常常超出自己的承受度;

對控制的長期需要。許多自殺者擁有一種強烈的控制欲,這迫使他們在自己的世界里做精心安排,并缺乏應對痛苦和不幸的能力。

自殺者所經歷的,通常是一種不同經驗下的“累積的痛苦(The Accumulation of Pain)”。他們會持續地從不同挫折中帶走創傷、損失、不幸、挫折,并對世界有一種扭曲的看法。

當痛苦被放大到極致,他們可能會覺得,自殺是一種臨時問題的永久解決方案。他們的首要目標不是結束生命,而是結束痛苦。

“如果我當時發現了她在告別、如果父母做得更好、如果我能更關心她”……這類簡單的歸因并不能完全解釋極端的痛苦。

一個人必須能夠克制自己的判斷,明白自殺不是個人的弱點或某人的“錯”,并認識到自殺往往是心理健康和環境變量的產物,而我們并沒有完全理解自殺。

如果身邊出現了有自殺征兆的朋友,我們也可以提供力所能及的支持和警惕:

雪莉的去世是有公共意義的,但既然二次傷害已經發生,我希望她的親朋好友也沒有白白露面。

任何能讓網絡暴力更少一點的努力,對自殺征兆者更多一點的聆聽,都值得一點一點地去做。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司