- +1

何偉回憶學中文:身份語言學——涪陵中文與后革命阿拉伯文

本文節選自由周質平教授主編的《洋人漢話:中文改變的十七段西方人生》。在書中作者們講述了通過中文與中國相遇的故事,在不同向度親歷中國數十年來的劇烈變化,為時代和歷史留下了不可替代的獨家記錄。

《紐約客》記者何偉(Peter Hessler)的“中國三部曲”,就為轉型時的中國留下了獨特而生動的記錄。與《洋人漢話》中的其他作者不同,何偉的中文基本上是自學的,而且在一般人以為太遲的二十七歲才開始。他以一貫生動幽默的筆觸和對日常生活深刻敏銳的觀察,分享了他在四川初識中文的經歷。本文原由香港中文大學出版社官方賬號“不激不隨”分兩期推送,此處為方便讀者閱讀合為一期。

01.

在1990年代中期,我剛學中文的時候,我把詞匯單寫在兩本便宜的筆記本里。當時我住在涪陵,長江邊上的一個小城。我是和平隊(Peace Corps)的志愿者,在當地大學里教英文。學中文是工作之余我自己干的事兒,跟工作無關,也不是和平隊的要求。志愿者在工作地要學當地語言得自己設法,所以我找了課本和家教,還在涪陵到處亂逛,跟人閑聊,觀看城里各處的文字。要是一個標語有趣,我就把它抄在筆記本里,加上英文解釋:

提倡晚婚晚育,優生優育—Promote late marriage and late childbirth, have a good pregnancy and sound child-rearing

一對夫婦生育一個孩子—One child for one husband and wife

認真學習貫徹十五大精神—Diligently study and carry out the 15th Party Congress spirit

獨生子女光榮—A girl only-child is glorious

后來我的中文進步點兒了,我就瀏覽《重慶晚報》,特別注意有關涪陵的新聞。有一年,報上的一篇報導說,本地一處考古遺址將要被下游興建的三峽大壩淹沒了。我就把一些關鍵詞抄在筆記本里:

價值—value

遺跡—historical remains,traces

永遠—always,forever

淹沒—to flood,drown

第一本筆記本封面上有只鳥,用英文標注“Felican”(譯注:應為Pelican,鵜鶘),是重慶第三印刷廠出的。這個本子記滿了以后,我用了另一本,封面上有張毛澤東坐在竹椅上的照片,是一個學生給我的,我當時并沒多想。但是二十年后看到本子上微笑的毛主席,打開本子又看見里頭記著如下的字眼,總覺得有點兒怪:

貶值—to devalue

風險—risk,hazard

尖端技術—advanced technology

破產—bankruptcy;to go bankrupt

利息—interest

預測—to predict

個人主義—individualism

這兩本便宜的筆記本里記滿了有關錢的字眼。我住在涪陵的時候,這里是一片窮鄉僻壤,沒有高速路也沒有鐵路。在城里,穿著制服的高中生或大學生俯首乞討,向人要錢來付學費是很常見的。我認識的人沒有一個有汽車,手機還是個新鮮玩意兒,叫作“大哥大”,來自香港幫派電影對黑幫大哥的稱呼。整所大學只有兩支大哥大:一支是黨部最高領導的,另一支是美術老師及早下海賺了錢以后買的。

在那段時間,中國經濟的蓬勃發展在沿海地區已經展開,但這個變化來到涪陵還是好幾年以后的事。不過涪陵人的話語已經變了。變化就是這么開始的:語詞先到,然后錢到。錢還沒到手,可是老百姓早就談錢了:

股票—stock

國債—national debt

利息—interest

我還貸款—I pay back a loan

抵押—mortgage

貨幣貶值—currency devaluation

風險—risk

破產—go bankrupt

有時候我不免懷疑:他們要這些詞兒干什么?當時雖然我不明白,可是這些詞兒老在談話中和文章里出現,所以我就把它們加在詞匯單里:

競爭—competition

進取心—enterprising spirit

人均收入—per capita income

我的筆記本里也有些過去不久的遺跡:

走資派—Capitalist Roader

臭老九—Old Stinking Ninth

間諜—spy

我在涪陵學到的語言是地方性的、別具一格的,它給了我一種獨特的時間感,成了我很愛學習的原因之一。我是個外國人,在這個城里的生活完全只是當下:我在這兒沒有過去,而我的工作至多只有兩年。可是這兒的語言是豐富的,既回響過去又預示將來;而且時時提醒我,對住在這兒的人來說,時間像手風琴一樣,過去與現在是可重疊的。福克納曾經說過,過去并沒有真正過去——仍然在一串串的語句中顯露出來。我的中文課本介紹被動式的時候,有個練習要學生把英語句子翻成中文。到底是過去的什么事讓語法老師想出這樣的例句?

1. He was struck by a bicycle in the street.(他在街上被自行車撞了。)

2. My dictionary was borrowed by Xiao Wang.(我的字典被小王借走了。)

3. That factory was destroyed by the enemies.(那家工廠被敵人破壞了。)

4. That cruel and ferocious ruler was killed by the people.(殘暴的統治者被人民殺了。)

5. That factory was destroyed.(工廠被破壞了。)

6. That cruel and ferocious ruler was killed.(殘暴的統治者被殺了。)

* * *

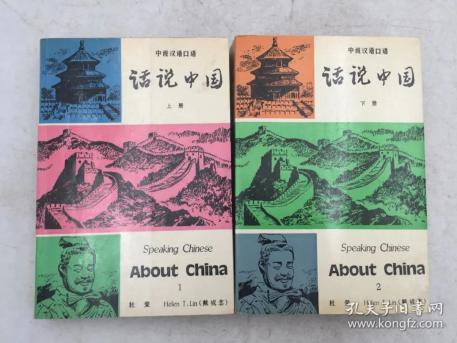

這本教材叫《話說中國》(Speaking Chinese about China),1995 年由北京外文出版社出版。兩位編者都是母語為中文的人,在中國和美國的單位都教過書。導言中說這本書是為在美國的學生編寫的,但是內容顯然經中國當局的詳細審查。頭幾課介紹地理、古代歷史,然后是政治,有幾個主要概念重復多次,加以強調。第二課里出現的一個例句(臺灣自古以來就是中國的一部分),在第八課里以較復雜的語法結構再次出現(中國人民盡最大的努力爭取早日實現祖國的和平統一)。這是課本里最有用的一課:我發現,我們可以用表面復雜的結構,不斷提高層次,重復地表達一個相同的簡單概念。語法起了香料的功能——就像傳統的中國烹調,用很重的香味使含肉量很少的菜變成美味佳肴。

在《話說中國》里沒提到過錢。沒有貸款、沒有股票、沒有抵押、沒有收入——我筆記本里的東西這兒都沒有,也沒有任何內容反映經濟變化中的個別狀況。這本教科書是國營出版社的產品,提供了官方規定的討論改革的視角。第三課里的一個例句(他提出了一個很好的發展生產的建議),在第四課里變得比較復雜(人人都拼命干活兒,結果產量翻了一番)。在第五課里牽強空泛到了極點(我們都了解只有發展生產才能提高人民的生活水平)。人民是誰、他們生產什么、為什么拼命干活等等,都從來沒清楚地說明過。他們都由未提名道姓而同樣刻苦勤奮的政治人物領導(第三課:中國的領導干部真的參與體力勞動嗎?)。

要不是在書頁中居然處處潛藏著一股暴力暗流,這本教材可真是枯燥得要死。像這樣的句子不定什么時候會突然蹦出來:“秦朝被農民起義推翻,說明人民的力量是強大的。”在《話說中國》這本書里,農民、殘暴的統治者、造反不斷出現;然而,這些主題跟產量翻了一番、現代全球化社會的發展同時存在。不過最有趣的還是這本書完全缺乏連貫性。翻譯練習把學生從日常小事帶到恐怖驚悚,然后又回到平凡瑣碎:

18. to move one’s family to China(全家搬到中國去。)

19. Sure enough, the enemy brought their soldiers. (果然, 敵人把兵都帶來了。)

20. In the end all were killed. (最后所有人都被殺了。)

1. Tomorrow the school is going to organize a sightseeing trip to the Great Wall for us. (明天學校要為我們組織一個參觀長城的旅游活動。)

2. Only when the people are organized can a guerilla warfare be carried out. (只有人民組織起來才能打游擊戰。)

3. A Japanese sports organization is coming to visit. (一個日本體育團體要來參觀。)

和平隊的工作結束后,我在北京當記者的幾年里,說中文的實用價值很明顯:我能跟人們直接互動。不過在涪陵我就已經發現,學習中文遠不只是為了理解。語言是溝通工具,但也是一種人為文物——時代與地方的具體記錄。我在筆記本上記錄詞匯的時候,我是在學習中文,但也是在記錄涪陵在那段時間里的某些狀態。這許許多多的清單——筆記本里成串的詞匯、課本中成排的練習——現在都可以看作一種敘事。隨著時間的推移,這些故事的意義也逐漸加深,因為我們可據以認識那個時代的多重特質。發展、歷史、希望、悲劇——故事在同一時刻向著好幾個不同方向開展:

35. 參與筑路工程的工人

36. 中國歷史上的皇帝

37. 造反的貴族

38. 因而餓死

39. 坐船去比坐火車去好。

40. 起義的農民

41. 沒人知道他是怎么死的。

42. 多民族國家的文化是怎么形成的?

43. 農民的生活一天比一天好。

44. 最后他們都病了。

45. 其他民族的老百姓也來此地居住,多民族區因而形成。

香港中文大學出版社 2020.07

02.

談到學習語言的價值時,我們往往著重其結果。學習的行為著眼于將來:今日一個學生投入時間與精力,預期明日——將來——他會獲得溝通流暢的種種利益。但是對中國和平隊的志愿者來說,至少在1990年代中期,卻很少有明日的意識。我們為什么要學中文始終不很清楚,事實上多數人并不學。我自己努力學習的原因很多,但基本動機純粹是學習的過程。對于我,學中文的行為具有很高價值,因為我不止學到了語法和詞匯,也學到了許多有關涪陵、中國、甚至和平隊的知識。當時,和平隊在中國還是個新鮮事兒,對中國這樣政治與語言上這么復雜的國家,和平隊的經驗也很少。在世界其他各地,志愿者一般學語言的速度很快——其實這是我報名和平隊的原因之一。我在密蘇里中部長大,從來沒在學校上過很好的語言課,高中和大學時期也沒機會出國。我覺得缺乏國際經驗是我教育過程中的一個缺陷,而且我相信和平隊是彌補這個缺陷最有趣、最有效也最便宜的辦法。

在大部分國家,和平隊志愿者與當地人密切接觸,多半很快就學會工作所需的混雜語(trade language),非洲許多地區甚至沒有什么文字。對我來說,這是一條“未擇之路”。1991年我第一次申請和平隊的時候,還沒有中國項目,第一輪的幾次面談以后,他們決定送我去非洲。可是我得了牛津大學的獎學金,就撤回了和平隊的申請。四年以后我再次申請,中國項目已經成立,我就被送到中國。

早期到中國去的志愿者,會中國話或具備中國知識背景的很少。我的這一隊由十四個人組成,沒有一個在去中國之前學過中文。我沒上過中國歷史、政治或社會課,讀過的有關中國的書也是屈指可數。我知道中文難學,以為主要的挑戰是在語言上。事實上,政治才是學習中文最大的障礙。1990年代,中國對外國人仍然極度謹慎戒懼,尤其對美國和平隊更具戒心。1960與70年代中國曾經有過激烈的反和平隊宣傳,把這個組織描繪成美國政府將發展中國家推向資本主義的工具。

不過這個描繪倒是比我們多數人愿意承認的更接近事實。幾十年來,和平隊志愿者已經發展出很強的特立獨行的工作文化,但這個組織在1961年冷戰巔峰期間創立的時候,是用來反制蘇聯的基層發展工作的一種愛國措施。中國人對這段歷史當然知之甚詳。所以和平隊早期團隊都很小:在未經試驗的情況下,中國是不會讓大批美國政府資助的工作人員進入鄉土中國的,并且中國拒絕把我們稱為“和平隊”——這是Peace Corps的正確譯名,而把我們稱為“美中友好志愿者”(U.S.-China Friendship Volunteers)。

這就是我的中文第一課:要是一個詞有負面含義,可以用另一個說法。我們被“正名”之后,就得了恰當的住房。在世界其他地區,和平隊受訓者都住在當地家庭里:每個準志愿者分配到一個當地家庭中,在語言和文化上都與之密切接觸。在中國,和平隊起初也想說服政府,強調住進當地家庭對志愿者多么重要,但是這個交涉很快就夭折了。1990年代中國官員怎么會讓由政府派來的美國人住在中國人家里,滲入當地社區呢!因此在訓練時期,我們每天學英語教學法,上四小時中文課,而晚上就被鎖在“外辦”——外事辦公室。“鎖”這個詞不是比喻。我們住在成都四川師范大學的校園里,熄燈以后,大樓大門就用粗鐵鏈和掛鎖鎖住。

即便是和平隊本身對學習中文也有不同的看法。當時的中國總主任史威廉(William Speidel)是一位漢學家,過去負責過南京大學—約翰霍普金斯大學中美文化研究中心。和平隊的全國總主任通常有公共機構的工作背景,但是中國太特別、太復雜,因此和平隊決定請一位專家擔任領導。史威廉極力鼓勵志愿者學中國語言。他指派一位語言學家特地為四川的志愿者編寫了一本入門課本,其中有一章專講四川方言。他也說服了和平隊在志愿者分派到工作地以后,為他們支付私人課程的學費,而這在其他國家并非常規。史威廉甚至指令和平隊付學費,讓志愿者在教英文兩年之間的暑假在中國的大學上課,這在世界其他各地從無先例,因此一直有人反對史威廉的做法。果不其然,他們在我同期隊友在中國的服務結束后不久,就取消了暑期語言資助。至少有一次,史威廉自己掏錢支付了一位志愿者暑期的學費。

然而,最令人吃驚的是,這項資助——北京、西安、昆明各地大學暑期中文課程的全部學費,遭大多數志愿者拒絕。在我的隊里,十四名志愿者中只有五名申請,上一批志愿者之中只有兩名上課。中文的意義——不是這個詞的意義,而是這個語言本身的意義——在當時與今日是大不相同的。最近我與馬夸特(Christopher Marquardt)聯系,他是早期志愿者中中文學得非常好的一位。他是和平隊的第四批,在1997年到了中國。我問他學中文的動機是什么,他回答道:中國當時不那么“熱”,為個人利益而學中文的誘因不如現在強。在我個人來說,我是受文化的吸引而去中國的。我估計在其后的團體中,動機可能轉移到商業方面,或者為商業機會而學習語言。

現在許多美國學校里都有雙語項目,父母提到孩子學漢語成了地位和抱負的標記,很難相信僅僅不到二十年前,看法竟有這么大的不同。在1990年代多數人看來,中國繁榮發達似乎是不可能的,生活在四川偏遠城市的外國人尤其這樣想。但是與多數和平隊的隊友不同,我卻有個模糊的奇想,覺得學中文對我的事業可能有所助益——我想將來當作家,當時我對小說比新聞工作更感興趣。我相信學一個困難的外語對以寫作為業的人肯定是有利的。可是我從來沒想過學中文會有什么金錢上的好處,雖然我的詞匯單里有不少關于錢的字眼,我倒是從來沒預料到中國會變成許多富豪和成功企業的基地。盡管我在毛澤東筆記本里把那些詞兒羅列成行,但我還看不出字里行間的意思:

他對錢垂涎三尺—he drools over money

貪心、貪婪—greedy

貪污—to embezzle

他崇拜金錢—he worships money

在我那一批團隊之前,有另外兩批和平隊去過中國。這些團隊共有近三十名志愿者,但只有一個在停留四川期間中文達到了高水平。其他人也進步到流利的程度,不過是在離開和平隊之后。這個情況反映了動機與信心的重要性——要學好一個語言,必須相信這是可能的,必須相信這是值得的,而早期到中國的志愿者在這兩點上都持否定態度。我從沒見過第一批團隊中文說得極好的那個人,他可是個傳奇人物。和平隊的中方人員提起他總是肅然起敬,認為他能把這個絕無可能學會的語言學好,肯定是個奇才。

另一方面,美方人員對他的評價則有點兒欠佳。這個志愿者顯然不太容易相處。美方人員感覺他沒盡全力教英文,跟其他志愿者的互動也不好;他幾乎整天沉迷在學習中文上。除了史威廉以外,其他美國人員的中文都不行,而這些不說中文的對這位年輕志愿者的表現特別不滿。不過,美方的批評也好,中方的贊美也罷,當中所傳達的訊息都一樣:學中文是個不正常的行徑。

* * *

然而,在第三、四、五批和平隊志愿者時期,這種態度開始轉變。每一個團隊都有不少人中文學得挺好,而且其后幾年越來越普遍。這個現象反映和平隊逐年成熟,也反映了四川和重慶政治與文化上氛圍的變化。我參加后不到十年,中國政府終于同意讓受訓者住進當地家庭,現在已成為所有志愿者的標準居住方式。同時,對中國語言的價值也有了更高的認知,因此后繼的幾批志愿者更熱誠地學習也就不足為奇了。

不過考察早期團隊的情況是很有指導意義的。我們發現,預先學習中文與志愿服務時期的習得結果是沒有關聯的——事實上,所有達到高水平的人事先都沒學過中文。有幾個志愿者在抵達中國之前已經有了扎實的中文基礎,或是在課室學會或是住過臺灣,但受到四川方言的干擾而進步很慢。他們對中文已有定見,發覺現實與預期不符的時候就很難調整(當年普通話在四川和重慶遠不如今日普及)。過去接觸過外語或國際化環境似乎也不重要。有一位成績極佳的年輕人在明尼蘇達貧困的拖車社區長大,上的是當地的小州立大學,加入和平隊之前從來沒出過國。

天賦肯定起一定作用。絕大多數志愿者都從零起點開始,誰天生抓得住竅門立刻顯現,這些起跑特快的兩年之后也都多半是說話好手。不過這個情況不是絕對的。有些訓練期間表現特佳,到了工作地以后并不積極努力。也有的最初幾個星期苦苦掙扎,可是兩年之后卻達到了極高的語言水平,就因為他們受到激勵,全力以赴。

學好中文對女性似乎比對男性要艱難得多。這很奇怪,因為一般來說,女性比男性更長于語言,訓練期間女性志愿者的中文成績也往往比男性好。但到了工作地,女性在語言上幾乎從來沒有精彩表現。最初的五批團隊里,女性占了多數,可是在十余位中文達到高水平的人當中,只有一位是女性。回想起來,這也不足為奇。我當初學中文和跟人聊天的地點——茶館、飯店、公園,都是男人的天下。當時四川的女人是很少有公開的社交活動的,男人一塊兒干的事兒——喝酒、抽煙——對女人都是禁忌。結果男性志愿者被邀參與社交活動的機會就多得多。

我最近跟馬夸特聯系,他跟一位女性志愿者一起工作過,談到她對這類狀況的反應,“我記得待遇不同真的惹惱了她,”他說:“受到差別待遇讓她受到很重的打擊。”在那個時期,街頭騷擾幾乎是外國人的日常遭遇。多半的騷擾基本上沒有惡意——無論到哪兒都有人圍觀,對老外喊Hello!可是這類行為讓我們疲于應付,有時惹人惱怒,也偶爾讓人害怕。作為一個志愿者,要么就學會對付騷擾,要么就老老實實待在教書的校園里。這是我們習得中文的一個關鍵因素。中文學得很好的,無一例外都是學會了應付街頭壓力和無端注目的那些人。我在涪陵足足過了六個月才培養出足夠的耐心和鎮定來對付人群的目光,而過了這一關以后,我的中文就顯著地突飛猛進。

女性志愿者要突破這個難關顯然困難得多。原因之一,就是她們受到的騷擾比男性更強烈更嚴重。我在涪陵的一位女同事甚至有人對她扔石頭,我和男性隊友亞當·邁爾(Adam Meier)就從來沒遇到過。來中國之前,她在美國見識過方式不同的街頭騷擾,可是這些經驗并不能緩解她的壓力,只是讓她更敏感、更明白潛在的危險而已。

不過就像中國生活的各個方面一樣,這個現象很快就改變了,而且比預期的快得多。過去幾年來,我回四川和涪陵好幾次,發覺對外國人的街頭騷擾已不常見。當地婦女似乎很自在地過著比我記憶中活躍得多的社會生活。這個轉變可能比我們意識到的還要意義重大——在一個經歷過大規模實際變動的國家里,我們經常忽略了比較微妙的社會變化。我也見過不少后幾批和平隊的志愿者,性別的區分似乎已經消失——近幾年來,有許多女性志愿者的中文學到了很高水平。

過去用來描繪婦女的一些詞兒早就廢棄不用了。我還記得1999年我搬到北京,對服務員大聲叫“小姐!”,換來了一副不悅的臉色,可從前四川人都這么叫。我的筆記本里有“臭三八”這個詞兒,字面意思是:臭3月8 號,譏諷3月8日國際婦女節,基本上意思就是“賤貨”(有一次亞當看見兩個四川女人吵架,一個尖叫:“你臭三八!”另一個回罵:“你才臭三八!”)。我筆記本里的詞條,像本地香煙公司“宏聲”的廣告底下那一串,說明有個故事當年我沒怎么搞清楚:

一握宏聲手永遠是朋友—To have a Hongsheng in your hand is to have a friend forever

娼妓—prostitute

允許—permit

賣淫—to prostitute oneself

私娼—unlicensed prostitute

……

原標題:《何偉回憶學中文:身份語言學——涪陵中文與后革命阿拉伯文》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司