- +1

現場|莫奈《日出·印象》終于來了,印象派開山之作首次來華

印象派是西方繪畫史上具有劃時代意義的藝術流派,而法國藝術家莫奈的《日出·印象》則作為印象主義繪畫的開山之作,在藝術史上有著特殊的意義。

今天,展覽“日出·光明——莫奈《日出·印象》”特展在上海中山東一路1號Bund One Art Museum三樓開幕,將展出47件印象派和當代作品,其中包括法國巴黎馬摩丹莫奈博物館鎮館之寶《日出·印象》等9件莫奈畫作。澎湃新聞獲悉,這也是《日出·印象》首次來華展出。

展覽現場 莫奈《日出·印象》

法國巴黎馬摩丹莫奈博物館是全世界收藏莫奈作品最多的博物館,其莫奈藏品絕大部分來自于莫奈兒子米歇爾的捐贈,他向該博物館捐贈了超過100幅作品以及莫奈的故居和吉維尼花園。

《日出·印象》這幅虛幻風景是畫家在1872年創作的絕無僅有的畫作,觸碰了學院派的界限,使人們的審美觀念發生了轉變,推動了美術觀念和繪畫技法的革新,以其多重的意義成為西方藝術史上劃時代的巨作。

巴黎馬摩丹莫奈博物館外觀

澎湃新聞了解到,此次展覽以《日出·印象》為主題,展出了47件作品,其中有9幅借展于法國巴黎馬摩丹莫奈博物館館藏的莫奈油畫作品。9件莫奈的作品中,除了馬摩丹莫奈博物館的鎮館之寶——現代藝術的開山之作《日出·印象》之外,還有《倫敦查靈十字橋,霧中煙云印象》、《帆船,夜晚印象》、《特魯維爾海濱》、《海灘上的卡米耶》等莫奈經典力作。同時,展覽還將呈現抽象畫派藝術家維琪·科隆貝特(Vicky Colombet)和具象畫派畫家熱拉爾·弗朗格(Gérard Fromanger)的作品,這些精選的畫作是當代藝術與印象派共鳴的見證。

展覽開幕式現場

開幕式現場,此次展覽的策展方天協文化負責人謝定偉表示,“展覽在6年前,2014年舉辦莫奈展覽時,我就希望《日出·印象》來到中國展出。今天,這個夢想終于實現了。”此次展覽總策劃,馬摩丹莫奈博物館常務副館長,典藏與展覽部主任,瑪麗安娜·馬蒂厄(Marianne Mathiue)表示,此次展覽代表了雙方的意愿和文化交流。我們也希望分享文化,莫奈的《日出·印象》也代表了日出東方的普世性。同時,展覽展出的當代藝術作品呈現了我們共同創造當下的意愿。

展覽現場

展覽現場

展覽現場

對于此次展覽的牽線,此前謝定偉曾告訴澎湃新聞,“原先我們計劃于2020年3月舉辦一場名為’莫奈與印象派大師’的展覽,由于疫情而推遲了。疫情期間,由于法國巴黎馬摩丹莫奈博物館因疫情而閉館,館方便向我們提出同意外借鎮館之寶《日出·印象》。因此,我們便策劃了這場以《日出·印象》為主題的展覽。”

印象派是西方繪畫史上具有劃時代意義的藝術流派,它興起于19世紀六七十年代,得名于1874年的一次畫展。19世紀中后葉是它的絢爛時期,其影響遍及歐美各地。

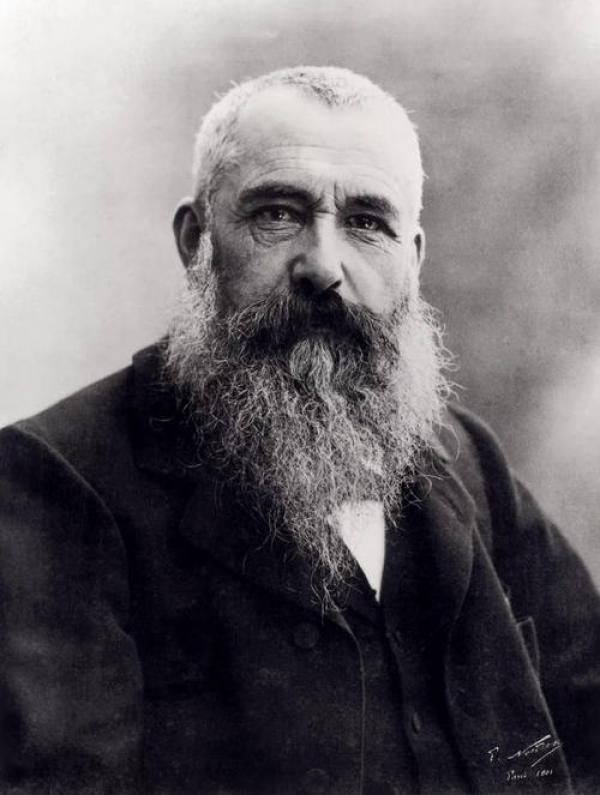

克勞德·莫奈

19世紀六十年代的巴黎畫壇,一群反對古典學院派的年輕藝術家探索出了一種新的畫風。他們主張走出畫室,描繪自然景物,以迅速的手法把握光與色的瞬間印象,使畫面呈現出新鮮生動的感覺。這個大膽的舉動,卻與當時巴黎權利極大卻又官僚保守的法蘭西藝術學院產生了沖突。學院期望藝術家以神話、宗教形象、歷史或者古典風俗習俗為基礎,用一種把主題理想化的風格來創作作品。他們認為藝術是關于精準的東西。是在調色板上將泥土般的各色顏料調制在一起,而后以精準的筆畫施于畫布上,經過許多小時和許多天的工作,這些筆畫可以被研磨到難以察覺的程度。通過光影的變化,最終制作出一幅具有三維實感的繪畫。他們這種摒棄傳統的畫風,在當時的學院派看來是要受到抨擊的,絕不能入選官方藝術沙龍展。

1874年4月15日,這批青年藝術家借用攝影家納達的工作室,舉辦了一場自發性的民間展覽“無名畫家展覽協會”畫展,首次向世人展示了他們的繪畫理念。莫奈送去了八幅畫,其中一幅便是命名為《日出·印象》的海景畫。

克勞德·莫奈,《日出·印象》,1872

克勞德·莫奈,《日出·印象》局部圖

克勞德·莫奈,《日出·印象》局部圖

展覽在當時引起了較大的爭議,一位觀念保守的記者和評論家嘲諷莫奈的《日出·印象》筆觸凌亂,猶如草圖。甚至還用略帶貶義的“印象”一詞揶揄莫奈畫風的離經叛道,“印象派”之名不脛而走。后來,也就約定俗成地把這種繪畫風格稱為是“印象主義”。這也是莫奈及其朋友所組成的團體的名稱。《日出·印象》則為其中的象征。因此,莫奈的《日出·印象》被稱為印象派的奠基之作,也是世界上最著名的畫作之一。

莫奈一生留下了眾多的作品,有500件素描,2000多幅油畫及2700封信件,其足跡由巴黎大街到地中海岸,從法國到倫敦、威尼斯、挪威……

莫奈16歲時期的漫畫

莫奈 5 歲時,父親加入了妹夫蒸蒸日上的雜貨批發生意,舉家搬遷至勒阿弗爾。莫奈熱愛海邊的生活,但他發現在學校里認真聽講不是一件容易事兒:“我在練習冊上畫滿了嘲諷老師的畫像——有正臉像,也有側面像,要多扭曲就有多扭曲。”當時,莫奈就已憑借此類漫畫而小有名氣。

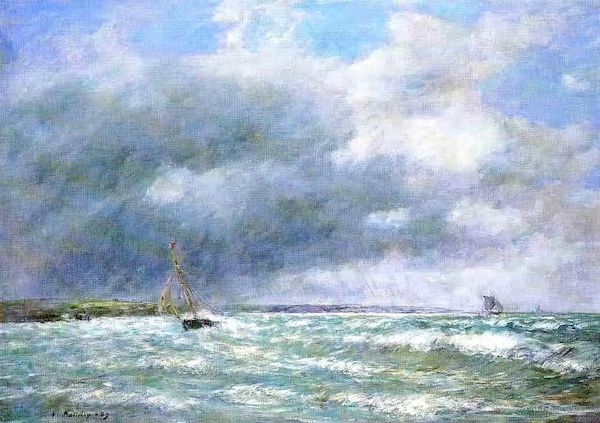

歐仁·布丹筆下的海景

15歲的莫奈和歐仁·布丹(法國19世紀風景畫家)初次相見時,看到墻上掛著布丹的小幅海景畫,充滿新奇。布丹告訴莫奈畫漫畫完全是在浪費他的天分,并激勵他試著畫畫當地的海景。布丹還對莫奈分享起了自己的繪畫心得:“當場直接畫下來的任何東西,往往有一種你不可能再在畫室里找到的力量和用筆的生動性。”這短短幾句話點醒了莫奈,讓他找到了新的創作方向,也為而后創作《日出·印象》埋下伏筆。

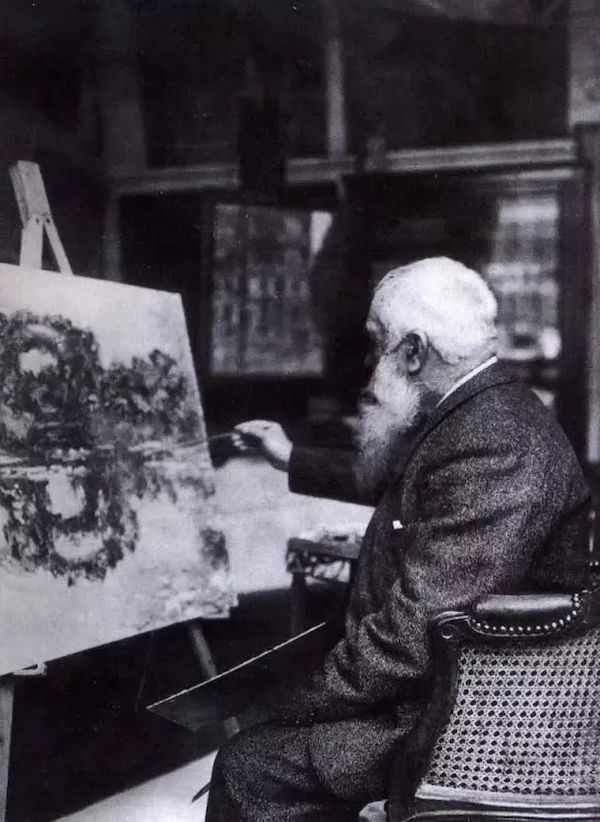

正在畫布前作畫的莫奈

《日出·印象》描繪了法國勒阿弗爾港的日出時的海景,一輪紅日從布滿濃霧的水面上冉冉升起,晨光照射著海面,動蕩的海水泛起粼粼波光。早起的船兒在逆光的水波中蕩漾,遠處的海港在水霧交織中模糊不清,一切都處在朦朧和縹緲的變化中。這幅風景作品觸碰了具象繪畫的界限,使人們的審美觀念發生了轉變,推動了美術技法的革新。

這是莫奈于1872年在勒阿弗爾港口的一次紀錄。他在港口邊架起畫架,從黑夜的盡頭開始等待黎明和破曉,等待從黑暗中一點點亮起的微光,并大膽地運用了隨性的筆觸,用留白的畫布空間表現高光,并如實記錄了冒著濃煙的現代工廠和發亮的橙色太陽。那是黎明日出之光,也是工業革命初期期待全新美學革命的青年畫家的興奮、好奇與狂喜。

克勞德·莫奈,《翁費勒爾港的船只》,1917

莫奈純粹的一生,都在追求那道觸摸不到的光。他用著最動人的色彩,創作了很多經典作品。在展廳中,《倫敦查靈十字橋,霧中煙云印象》、《亞蒙岬口,清晨印象》、《翁費勒爾港的船只》 等作品皆能折射出莫奈對于光影的運用。

克勞德·莫奈,《倫敦查靈十字橋,霧中煙云印象》,1902

克勞德·莫奈,《帆船,夜晚印象》,1885

值得一提的是,在莫奈的繪畫作品中,時常出現的女子是他的妻子卡美伊。1865年,年僅25歲的莫奈在巴黎郊外寫生時,遇到了18歲的卡米耶,于是便邀請她做自己當時正在籌劃的一幅巨型油畫《草地上的午餐》中的模特。1870年,即莫奈30歲那年與卡米耶成婚,他們在特魯維爾度過了自己的蜜月。蜜月期間,在特魯維爾的沙灘上,莫奈完成了一系列以卡米耶為描繪對象的人物風景畫。而此次展覽中的《特魯維爾海灘》就是其中之一。

克勞德·莫奈,《特魯維爾海濱》,1870

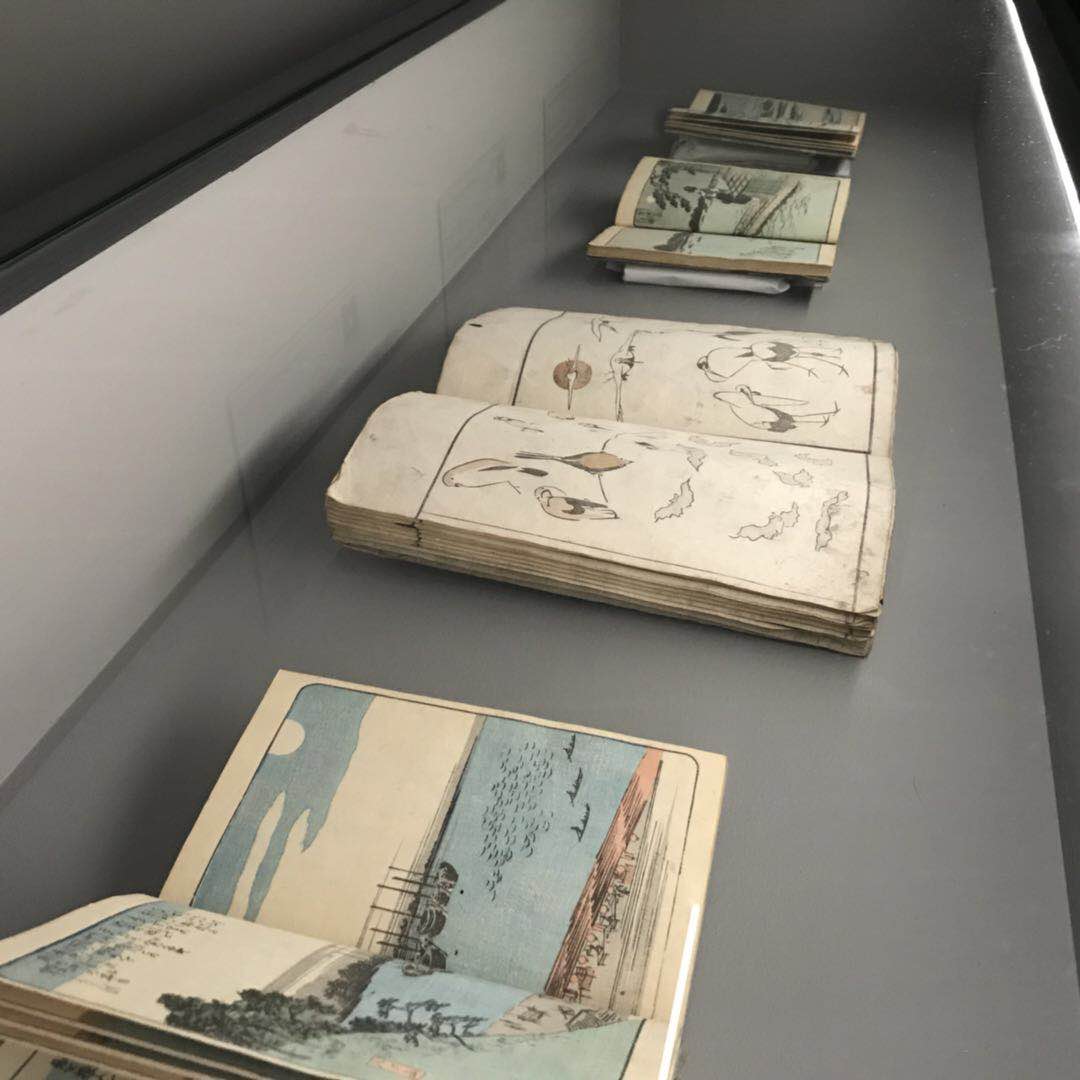

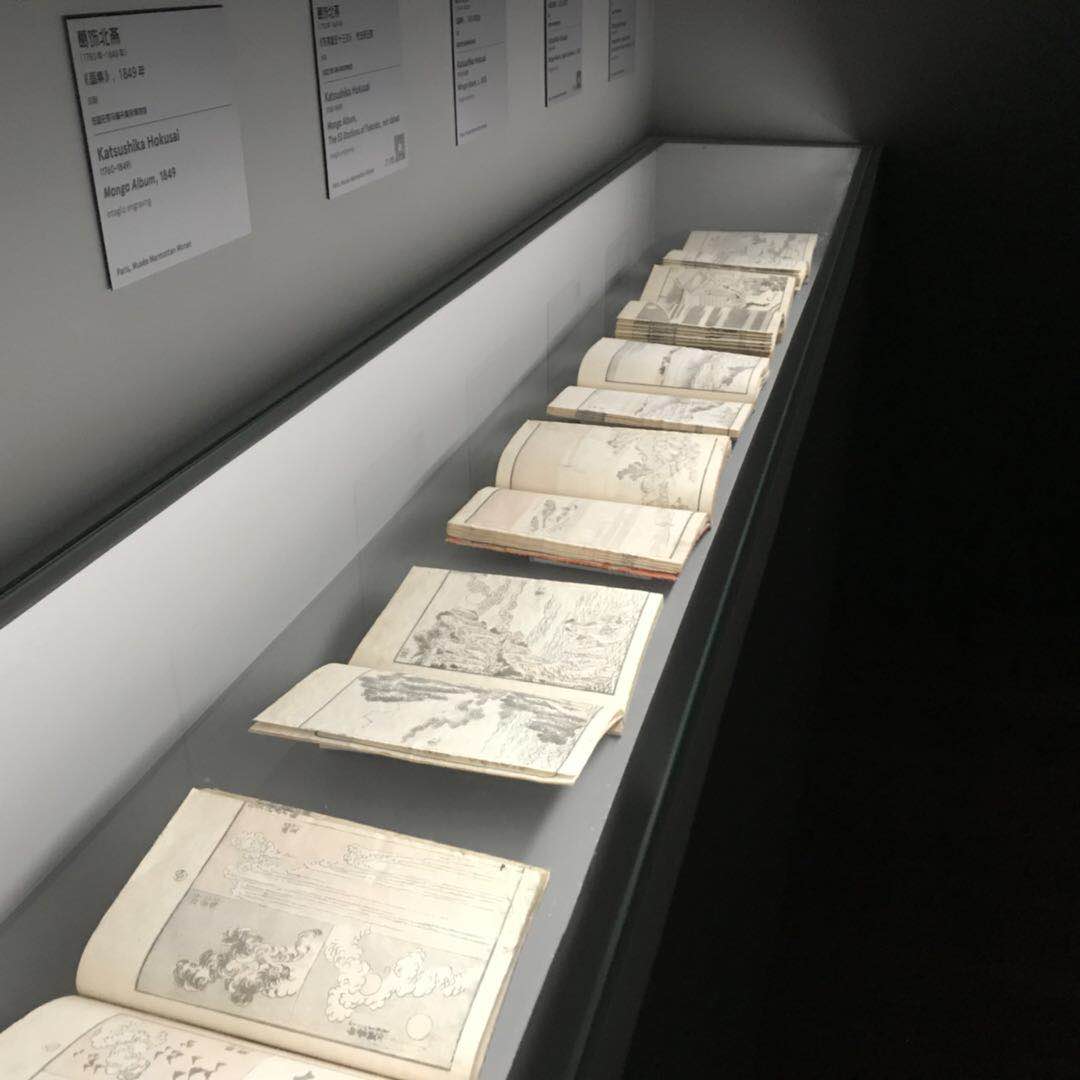

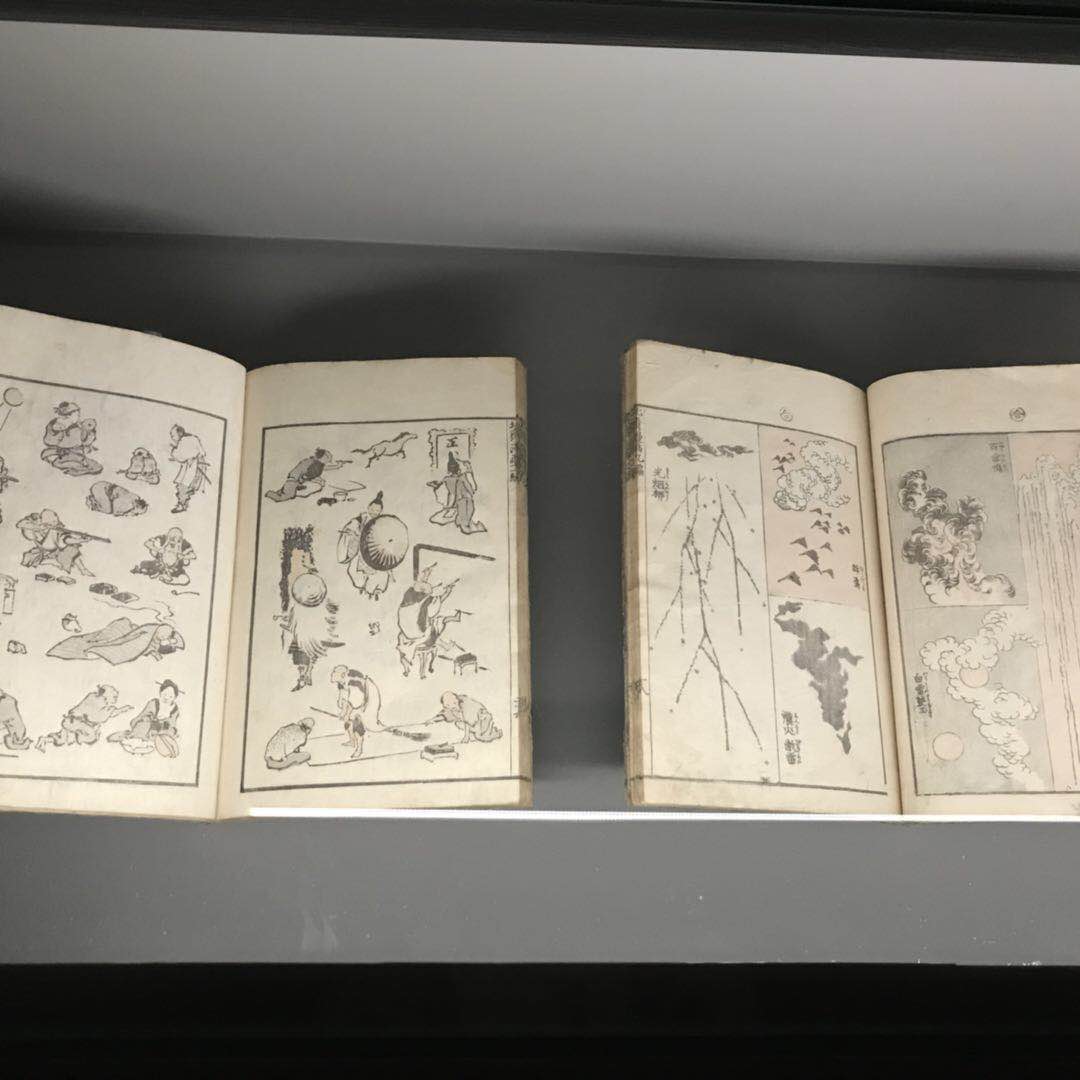

記者在現場看到,展覽還展示了莫奈收藏的日本浮世繪畫家的木刻版畫作品,以此展示莫奈是如何受浮世繪作品的影響的。

展覽現場 莫奈收藏的日本浮世繪畫家的木刻版畫作品

莫奈收藏的日本浮世繪畫家的木刻版畫作品

莫奈收藏的日本浮世繪畫家的木刻版畫作品 葛飾北齋《畫集》

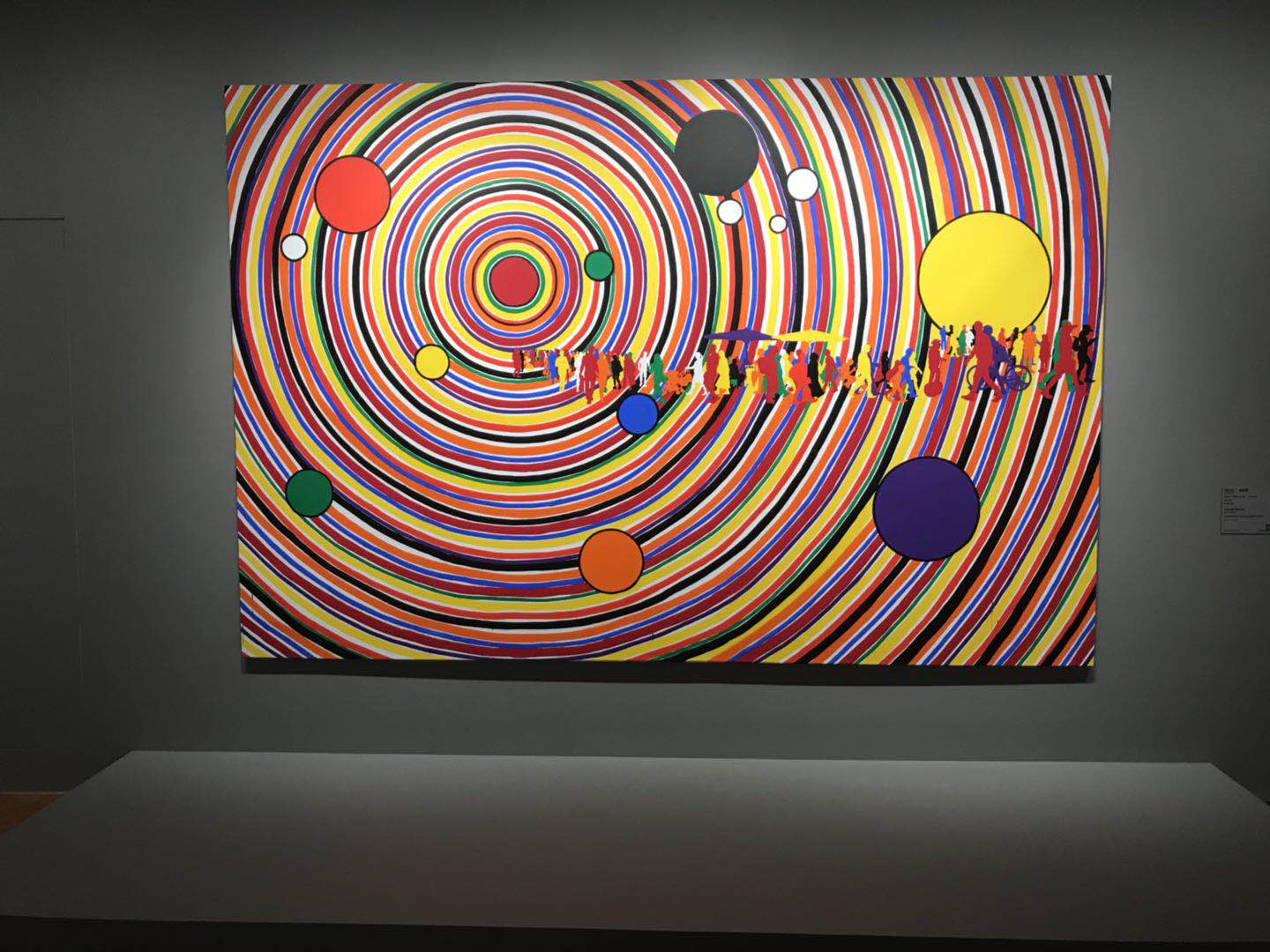

同時,此次展覽是莫奈和當代藝術的結合,展示了24件法國當代藝術家的作品。謝定偉表示,這樣的展示是為了呈現當代藝術家是如何從莫奈的作品中得到啟發的,反映莫奈與當下的關系。”瑪麗安娜·馬蒂厄(Marianne Mathiue)則表示,這呈現了我們希望分享當下的意愿,從展廳開頭的抽象畫、到沉浸式體驗等,這些都呈現了我們共同創造當下的意愿。

展廳開端的維琪·科隆貝特抽象作品

展廳尾端的當代藝術畫作 作者:拉熱爾·弗朗格

展廳尾端的當代藝術畫作 作者:拉熱爾·弗朗格

展廳尾端的當代藝術畫作 作者:拉熱爾·弗朗格

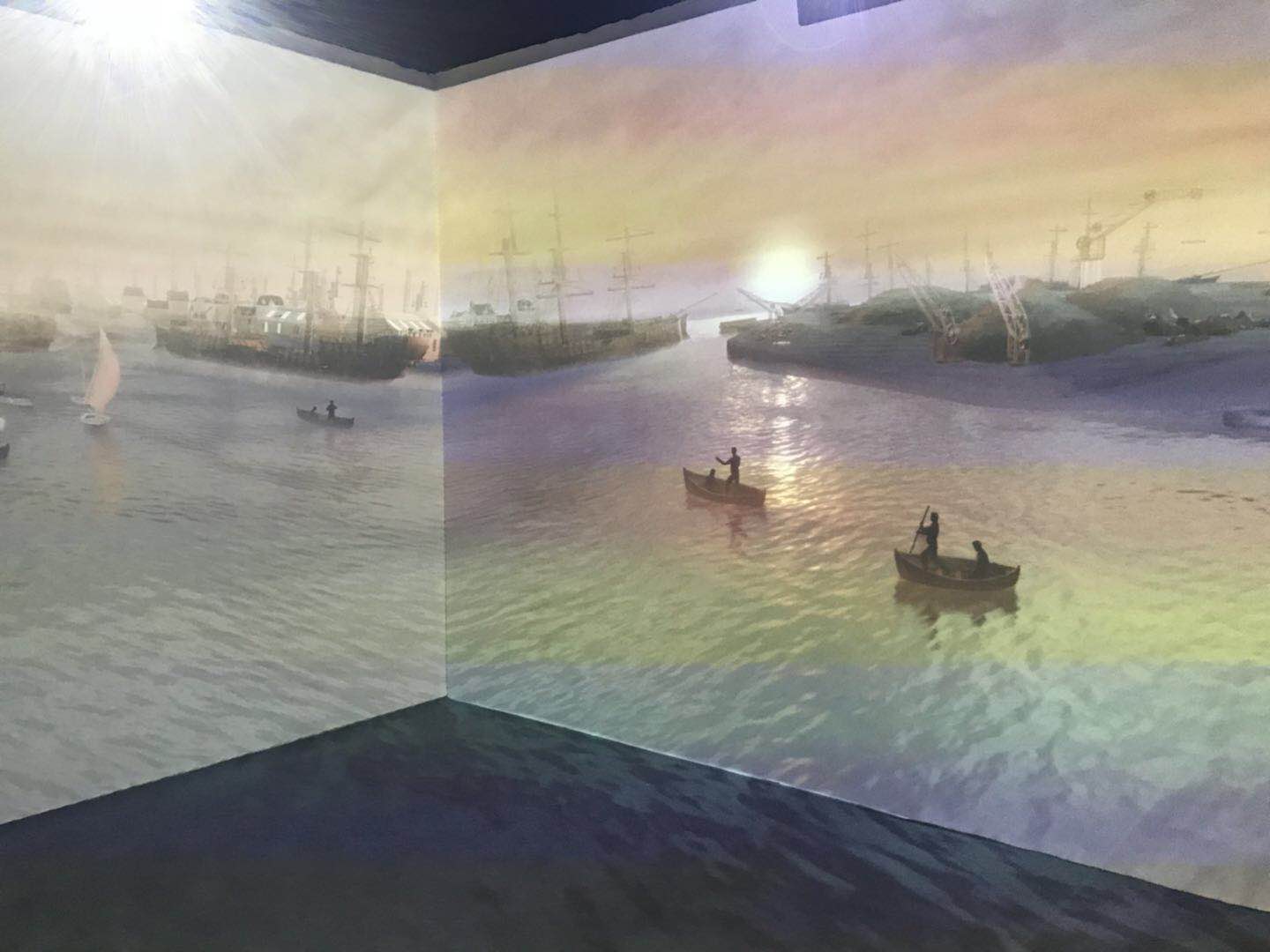

在展陳上,策展方突破了常規畫展的表現形式,采用了投影方式打造的光影互動體驗展區,試圖從視覺、聽覺以及空間體驗感等方面重現《日出·印象》這幅杰作背后的創作故事。沉浸式展區會隨著時間的推移不斷地變換空間,化為一望無垠的海港、乘風破浪的船只、亦或是冉冉升起的紅日,世間的一切都處在朦朧和飄渺的變化中。

展廳內沉浸式體驗展區

由TEAM WANG和“日出·光明——莫奈《日出·印象》”特展跨界合作的藝術概念空間“TEAM WANG×MONET”將會在9月17日現身Bund One Art Museum三樓,這也是“日出·光明——莫奈《日出·印象》”特展的首次藝術跨界。此外,展覽圖錄也將限量發行。

“莫奈《日出·印象》”展由上海新華發行集團和上海天協文化共同主辦,將展至2021年1月3日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司