- +1

中緬邊境往事③︱叢林里的語言學家

一個經商的和尚,一個征稅的傳教士,一個久遠的彌賽亞傳說,一個中緬邊界的宗教政權,以及一個延續近百年、富庶強悍的土司家族,然后被一個隱姓埋名十余年的語言學天才逐一擊破的故事。

流亡者

1930年代初,永家事業逐漸走上頂峰,一個中心位于瀾滄南部的宗教政權露出雛形,而占據了瀾滄北部的石氏土司也憑借鴉片生意成為滇南土司首富。兩大力量不可避免地相沖突時,同樣在瀾滄縣,一個青年開始了他近20年改名換姓的逃亡生涯。這個無依無靠的年輕人名叫李曉村,他將給永、石兩家帶來致命一擊。

1909年,李曉村出生于寧洱縣勐先鄉,這里四面環山,土地貧瘠,最適合的種植物就是煙,曬煙房和煙草地隨處可見。父親李錦秀是一個工匠,但交游廣泛,任俠尚義,在勐先做過鄉約(類似于村長),還是當地幫派組織“哥老會“的三哥。李曉村從小成績優異,15歲時考入云南省立第四師范學校,在當時算是為人尊重的知識分子,但一次家庭劇變讓他走向激進與革命的道路。

今天的勐先小學,李曉村老家就在對面小街子上

李曉村16歲時,父親李錦秀向地主借了130元,還了100元后得到一張收條,但李母文盲把收條作鞋樣用了。這事被地主知道后便抵賴說沒還錢,霸占了李家賴以生存的田地,李母氣得嘔血而死。恰在此時,李的叔叔因為欠債被逼死,債主逼李錦秀還,最后把他毒打一頓關了起來。

這時五卅運動剛爆發,李曉村正在學校組織讀書會,閱讀《新青年》等進步刊物。他極為憤怒卻無力復仇,只能咬破手指在衣襟內和門上用血寫下“報仇雪恥”四字。之后,要想生存就得推翻舊社會的念頭便扎根心底。

1927年,國民黨“清黨”,屠殺共產黨員,白色恐怖籠罩全國。1928年,李曉村在普洱縣城附近的一片樹林里,加入共青團,次年入黨。1930年,考入云南陸軍講武學堂,編入龍云軍士教導隊。

講武學堂黃色的建筑遺址,保留至今成為重要文物。

這座位于云南市中心、翠湖邊上的學堂,是云南歷史最悠久、成就最卓著的軍官學校,朱德、葉劍英等開國功勛出身于此。

從1909到1945年,講武學堂一共為國共雙方培養了軍官、軍士約9000人,包括朱德和葉劍英兩位元帥、二十幾位上將、數百名將軍,其中還有韓國的首任總理兼國防部長、越南的臨時政府主席等等。

可惜,李曉村不在其列。1930年12月,因有“赤化嫌疑”,成績全隊第二的李曉村被龍云開除學籍,驅逐出校。在白色恐怖時期,和“赤化”掛上鉤,哪怕僅僅是“嫌疑”二字就足以人頭落地。這一年,云南共產黨地下黨組織遭破壞,省委領導人被槍斃,黨組織決定放手一搏,發動暴動。暴動當天,同學告訴李曉村:滿街都站著憲兵,許多同志被殺害,“凡穿了學校學生服,一律抓到孔廟去殺頭”。李躲過盤查逃回家鄉,在家里,他被自己的親表哥兼鄉團保局中隊長認出并誘捕,立刻被五花大綁押送上路。表哥得到的命令是,“押至坡頭樹密處,借口犯人逃跑就地正法砍頭報功”。

決心大義滅親的表哥不會想到,大義滅親可以是一種家族品質。在押解李曉村的途中,他被自己的親舅舅李錦秀追上。

李錦秀指著兒子問:“他是哪樣事情?”

表哥回答說:“我也是有命在身,我不抓他我就得死,沒辦法的事。”說話間把命令遞給李錦秀看,上面寫著:“著該中隊長即便著拿,若有疏逸,唯該中隊長是問。”還遞了水煙筒讓他吸,李錦秀吸了三筒黃煙,禮貌地把煙筒遞還給表哥。

就在表哥接煙筒時,李錦秀從背后抽出一把斧頭,猛地砍到他頭部,當場劈死。目睹一切的李曉村和其他押送者驚呆在原地,李錦秀踹了李曉村一腳,讓他趕緊逃。父子倆跑出一段路后,這時李曉村腳上還拴著鐵鏈,在田間他們遇到農民,農民幫忙砍斷鐵鏈,還給了他們一頂笠帽。從此,父子倆開始了中緬老邊境線上、數千里的逃亡生涯。

父子倆的攔截和逃亡得到了李錦秀幫派朋友的協助。上路前,幫派朋友對李曉村說:“孩子,以前你像顆繡花針,別在哪兒沒人知道。如今你像頭大象,什么人見了都想打一槍。”

父子逃亡的第一站是江城縣李的姑媽家,也是他到昆明上學的資助人。但通緝令已經下達到各縣,姑媽給了父子一點錢,讓他們逃到老撾的勐烏山區避風頭。在老撾深山里,李曉村患上瘧疾,無奈,李父只得買了頭牛又把他馱回國內治病。治病期間,李曉村依然躲在一片大山里,每天鍛煉,背著槍從地腳跑到地頭,吃些老農民的草藥。

1932年,父子倆在中緬邊境輾轉來回,勐海、景棟、孟連、瀾滄,幾乎正是30年前永家的傳教路線。一路上,李曉村靠教書養活自己和父親。

最大的困難發生在傣族村寨。當李曉村從緬甸回到中國邊境的孟連后,在某個村寨尋找食宿時,當地傣族頭人問他:“你是哪里人?”李曉村說自己是勐海人。

“你懂傣話嗎?”

“不懂。”

“家住勐海卻不會傣話,不是好人,是漢人賊。”頭人說,“不準你們住村子,去大路邊薩喇房(行人煮飯吃的房子)歇。”

無論李曉村說多少好話,頭人都不信,他只好乖乖買了一筒米和菜去薩喇房煮,房子緊挨著傣族人埋死人的黑森林。趁天未黑,李曉村找了一大堆柴,整夜燒大火以防野獸來犯,同時翻出在勐海記錄的傣話,通宵死記硬背。

第二天上路,他邊走邊背,見人就用傣話打招呼:“大哥,蘇由的賴(你家在哪里)?嘎的耐(去哪里)?六的耐馬(從何處來)但上馬(挑著什么)?”像瘋人似地不停地用傣語和傣族人對話。

等到第四天到達勐片想找地方歇,又一個頭人盤問他:“你是哪里人?去哪里?”這時,李曉村已經可以用傣話對答如流了。

李曉村1930年在云南講武學堂

就這樣,這個從小成績優異、文武雙全的準軍官,發現了自己一生中最大的天賦:語言。生存不一定是比興趣更好的老師,但一定是最高效的。之后,出于隱蔽和求生的需要,李曉村又學會哈尼語、拉祜語、佤語甚至還有英語。這些語言的共通之處很少。等到中華人民共和國成立以后,他的天賦一經展露,便技驚四座:1950年國慶節云南邊境少數民族進京觀禮,他說服民族代表進京,并擔任多語翻譯;中央訪問團到邊境宣傳,他同時用三種語言講解;瀾滄第一次各族各界代表會議,他把中央政策現場翻譯成四種語言,舉座皆驚。

1932年5月,父子抵達位于中緬邊境的瀾滄。解放前,瀾滄只有山間小道,唯一的交通工具是騾馬和牛,山路崎嶇難行,一遇雨季,牛馬也不能通行。自從銅金和尚身亡后,瀾滄便成了土司的天下,冒險家的樂園。

瀾滄縣教育局長傅曉樓是李的遠房親戚。一見到李,傅曉樓就急了,說:“通緝你父子的懸賞令去年就發到縣里來了!你是要害我還是要整我?”他趕緊讓李曉村改名換姓,暫且去阿佤山調查戶口、李曉村冒著被獵頭的風險查完了戶口,還結交了不少佤族朋友。但瀾滄縣城始終是離普洱太近,來往官商很多,不能久留。一年后,傅曉樓又想出一計。

“我給你安排到糯福,你一步就可以跨到對面。要是有人來逮你,我就通知你跑,要不然你就呆著那兒。“傅曉樓想了想,說,“糯福那有教堂,里面有個教會學校。”

潛伏

為了保命,李曉村加入過國民黨,搞過游擊隊,給惡霸當過軍師,甚至在教堂受洗過。他的偽裝是如此完美,以至于建國后關于他究竟是“被迫脫黨”,還是壓根他就不是共產黨員的爭論持續了30多年。

糯福教會學校的學生全是拉祜族,一句漢語都不會講,而李曉村對拉祜語一竅不通。前三周,他要靠一個名叫彭光榮的撒拉(老師)幫助翻譯。三周后,他別出心裁地想到了雙向語言學習法。他把學生分為兩類:學過拉祜文字的,沒學過拉祜文字的。他教前者學漢字,讓學生們用拉祜文給漢字注音,然后他用漢語講課文的意思,讓彭光榮翻譯為拉祜語;之后他再教后者漢語。這樣,他在教漢語的同時學習了拉祜語,兩個月后,他已經可以像個拉祜人一樣講話了。再后來,他又從永家那兒學會了英語。

從此,這個早已失去黨組織聯系的共產黨員,如同一顆釘子,插在這個神秘而龐大的宗教政權的心臟邊,隱而不發。

但對永家來說,自從“李老師”來后,他們的“國中國”莫名地動蕩起來。

在李曉村來糯福的前一年,因為浸信會每7年一次的輪休,加上永亨樂霸占、強奸婦女的訴訟,永偉里被浸信會退休,瀾滄縣也請他早日奉調回國。1932年,被退休的永偉里回到了祖國。

回家的感覺并不美好,在東南亞待了40年后,永偉里對美國的一切都已經不習慣,況且云南還有他熱愛的事業,在美國小住后,“思鄉”心切的永偉里再次經緬甸“偷渡”到糯福,但接下來發生的事將他徹底驅逐出這片土地。

與熱心傳教的父親、弟弟不同,永亨樂并不滿足于做一個傳教士,他在政治和軍事上有自己的追求,后來他做過英國在緬甸的地方行政長官、CIA的特工,永遠在山溝里給山民傳教不能滿足他的野心。隨著緬英當局向云南擴張,永亨樂自然而然地和英國殖民者勾結起來。

1933年,中緬邊境的阿佤山有數個儲量豐富的大銀礦,以前一向是孟連土司的重大財源。覬覦這幾座銀礦的英緬當局讓永亨樂去探明銀礦的儲量,永亨樂出高價派人到西盟銀礦,背了兩背簍的銀礦石到仰光化驗。當英國人發現含銀量很高時,起了占有之心。

李曉村從撒拉彭光榮處打聽到這件事,他說服彭一起上報給瀾滄縣政府和傅曉樓。照會美方后,永偉里、永亨樂二人被永久驅逐出境,只有二兒子永文生被允許留在中國境內繼續主持教務。不久,李曉村、彭光榮得知英軍將入侵班洪,又向政府報告。

由于李曉村兩次報告傳教士的非法活動,1936年,傅曉樓向縣長建議把李調到縣城鄉村師范學校當教導主任。9月,李曉村被教育局任命為督學,在十多年時間里他走遍了瀾滄縣100多個學校,和佤族十幾個王子打交道,為他們寫小傳。

就在這一年,為上帝服務了大半輩子的永偉里終于到了該見上帝的時候了。他的身體情況急劇惡化,不得不回到美國休養。1936年,永偉里在加利福尼亞州去世,和自己的兄弟埋在了一起。這個麥田里長大的農民兒子,去世時已變成了一只危險、狡詐、實用主義的老狐貍。

剛到緬甸時,他眼睜睜地看著家人被綁匪劫持,自己只能任人宰割;當他離開時,他已經成了這個邊境宗教政權的締造者和統治者。永偉里每次出巡,都是由小撒拉們騎馬護衛,聲勢浩大。他的權力之大超出想象,每次全教大會,只要他一紙令下,成千上萬的教徒便應聲而至。在瀾滄縣長在給永家的信中這樣道:“貴牧師每出外傳教,事先不知會敝縣,帶領隨從數十人馬,持槍荷刀,聲勢洶洶有若出征。”

永家之前的傳教極其成功,或者說過分成功了,蜂擁而至的山民迫使他們擴建在雙江的勐勐教堂。但接替父親職務的永文生沒有想到,當初以壓制和賴皮方式取得土地的父親,也給他留下了隱患。

永偉里在1925年修建勐勐教堂,土地獲得方式和糯福教堂如出一轍,都是向當地傣族土司租得。和孟連土司不同的是,1925年勐勐土司已經被廢,法理上說無權出讓土地,而后永家更是長期沒有繳納“地租“。所以,此時的勐勐教堂已經屬于非法占地的違章建筑。

1930年,也就是永偉里第一次被趕出糯福那一年,勐勐教堂拓建,新的教堂結實堅固、寬敞明亮,更引發了雙江士紳的不滿。傳言中,永家還參與了中緬勘界,以至于有人驚呼:中國土地不失于英國的洋槍大炮,而失于永家教會。

這座永家成功的標志還將不斷給永家帶來新的麻煩。父親和哥哥被永久驅逐后,永文生在糯福獨支大梁,和雙江縣的交涉工作由最先投靠永家的李老二代理,但沒有地契,哪怕是請求美國領事館施加壓力也是枉然。分身乏術的永文生長期未到雙江,雙江的教務衰頹,擴建的房屋短短幾年內就由于疏于維護屢次梁傾棟折。

1936年,忍無可忍的雙江士紳發起了收回勐勐教堂運動,幾個月間把這塊地的來龍去脈、交易情況、存檔文件、歷年變化翻了個底朝天。結果很清晰,永家占用土地本就不合法理,又長期欠租,竟然還非法擴建,美國領事館對永家也愛莫能助。教堂土地被收回改作師范學校用地。

可是屋漏偏逢連夜雨,瀾滄縣的地方官員在禁種鴉片時和山民發生矛盾,一行十多人都被山民殺死。由于當事山民信教,永文生被懷疑是幕后黑手,不得不去緬甸暫避風頭。

此時,瀾滄最大勢力當屬石氏土司,他們是當年鎮壓銅金和尚軍功最高、出力最大的家族,因此有三人被封為土司,統治瀾滄。從清至民國,石家也一直是政府維護邊境穩定的有力武器,瀾滄叛亂頻仍,1920年以前幾乎天天打仗,石家則參與始終。1918年,拉祜族包圍縣政府,石家成功平叛。有民謠唱:“風一層層雨一層,邊民造反謙糯城。石家土司來解救,打死多少造反人。”

到第三代時,石家由武功轉文治,統治逐漸穩定。石玉清青少年時到昆明師范專科接受現代教育,娶了富商蕭百萬之女蕭二娣為妻,石家走上興盛。著名學者方國瑜在《倮黑山旅行記》中寫道:石玉清是忠厚長者,深受愛戴,每戶僅收門戶錢5角,禁止高利貸和土地兼并。1934年中英勘界,石玉清擔任中方顧問。他召集村民,對勘界中立委員施加影響,在國境線確立時爭取了國家利益,被譽為“邊防三老”之一(還有一位就是把永偉里趕出雙江的彭錕)。

他的妻子蕭二娣善于理財,她來到石家時,土司衙門還只是一個土階茅屋,連一塊水田都沒。蕭二娣大力招募漢族農民到瀾滄,教拉祜族開墾水田。盡管清朝后期銀礦枯竭,但礦區里仍有數百萬噸的礦渣,含有鉛、鋅,挖掘、販賣可帶來數萬銀元的收入。

不過石家暴富最重要的產物是“煙土”,即鴉片。瀾滄縣境內海拔2000米以上的山有150座,平地面積不到2%,不適合種糧食,卻天然適合種植罌粟,且倚靠佤族聚集的阿佤山,有特許種植鴉片之權,全縣的拉祜族幾乎沒有不種植罌粟的。石家大辦煙會,每年鴉片收獲季節,全國各地的商人云集瀾滄買賣鴉片,為期一個月。石家主持售貨,也因此成為滇南土司的首富。

蕭二娣為石玉清生下五男五女,體會到現代教育優勢的石玉清給下一代男丁的安排堪比“肯尼迪家族”,五子都到內地求學,專業各不相同:老大石炳鈞到復旦大學讀政治系,回來繼承土司職位;老二石炳麟到南京陸軍軍官學校,好勇善戰,之后掌握石家武裝;老三石炳鑫到重慶陸軍軍官學校學情報,加入軍統;老四讀書時染病身亡;老五石炳銘在云南大學讀文史系,師從方國瑜。

在上海復旦,石炳鈞過著紙醉金迷、一擲千金的奢侈生活。他出手闊綽,皮膚微黑,被同鄉稱作“老石頭“,也吸引了杭州美術師范專科學校的學生楊藝。兩人結婚,準備去日本留學,但盧溝橋事變打破了這一計劃。石玉清去世后,石炳鈞回家繼承土司職位,把未婚妻也騙了回去。后來成為著名散文家的馬子華和石交好,做同學時,馬才華橫溢,揮霍無度,經常找石借錢,石有求必應,慷慨解囊。40年代,馬子華作為云南禁煙督察去瀾滄拜訪了他,此時的石土司和他在上海的同學“老石頭”儼然不同了。馬子華這樣形容自己的老同學:“他是承襲著土宣慰使的爵位,領土方圓百余里,人民總數約四萬五千人。他是皇帝,他是至高的主宰,他是一切……”

剛啟程去瀾滄時,出身大家閨秀的上海人楊藝還抱著“度蜜月”的心態,她的行李箱中有旗袍、高跟鞋等等時髦裝飾。她把去邊疆視作采風畫畫的好機會,石炳鈞還買了電影放映機等想在鄉親們面前展示。他們乘海輪離開上海到河內,再坐滇越鐵路到昆明。出了昆明城,夫妻倆就遇到從瀾滄來接他們的馬幫,馬幫一天只能走60里,懷孕了的楊藝在馬背上顛簸了30天,到了石家看到的是瀾滄募乃的小村寨土司衙門,這和她想象中的異域風情完全不同。更絕望的是,到了石家她才發現石炳鈞早有夫人,她心如死灰,茶飯不思,每日以淚洗面。后來,石炳鈞開辦學校,自己擔任校長,讓楊藝教美術。

石炳鈞不僅是土司繼承人,還當了區長、縣參議員,憑著姻親關系和軍事經濟實力,石家幾乎把半個瀾滄都劃入勢力范圍。他們堅決抵制永家來自己的地盤傳教,永文生曾到募乃建立教堂,石玉清得知后,馬上將其驅趕并拆毀教堂。

石家也注意到了李曉村,石炳麟認為李是個危險人物,幾次要動手殺害,但都被李曉村的結拜大哥張石庵勸阻。

失去黨組織聯系的李曉村兩手空空,但他不是一無所有。依靠人格魅力、勇氣和語言天賦,他迅速結交了大批朋友。在瀾滄,他與西盟區長張石庵、東朗區長龔國清、同事教員尹溯濤等五人結拜,他排行第五;去少數民族頭人家作客,他第二天就能和頭人喝雞血酒,結拜為兄弟;在瀾滄鄉村師范任教員時,他經常邀請要好的同事和家庭貧苦、學習上進的同學散步閑談,講社會發展史、紅軍長征和個人遭遇,其中不少人后來都加入了革命武裝;率領游擊隊時,因為他去拜會各族的朋友,好幾次部隊都耽誤了出發時間,但他也會策馬奔馳到下游,把行軍途中不慎落水的戰士從洪水中救回。

值得一提的是,在阿佤山組織抗日游擊隊時,李曉村在小學里接觸到一個名叫李光華的拉祜青年,并用自己的革命思想逐漸感染了他。

而李光華,正是三佛祖的第五代繼承人。1947年哥哥病故,16歲的李光華繼任土司兼保長,接過了象征權力的鑄銅大印和世代傳襲的紅鞘銀把指揮刀。有了這兩樣東西,整個阿佤山的人都得聽他的指揮調遣。后來李光華在解放瀾滄和平叛斗爭中都做出貢獻,成為民族團結的模范代表,擔任瀾滄縣長長達34年。

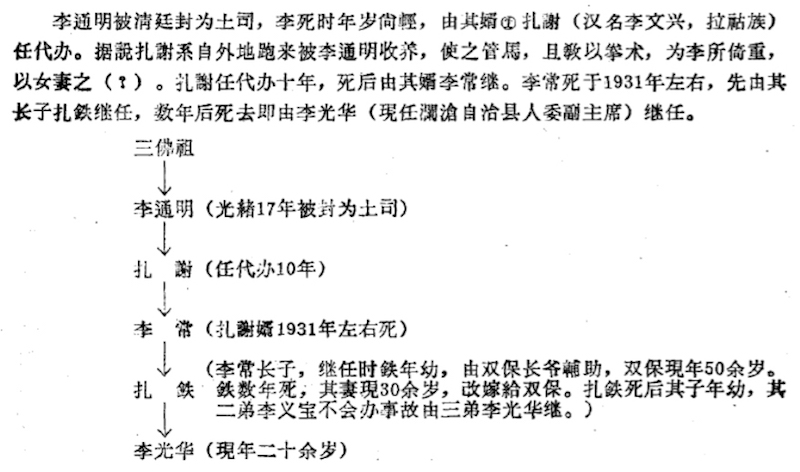

三佛祖的家譜

在邊境,除了日寇,李曉村幾乎和任何人交好。他甚至給當地惡霸做過軍師,他自稱一來可以爭取對方抗日,“二是至少可以控制劉少殺害幾個人”。

在糯福,他與永家關系和睦。他和妻子都在糯福受洗,儼然是“忠實信徒”、“友愛教胞”。永文生比李曉村大6歲,他把李當弟弟一樣對待。當李曉村在緬甸被困,危及性命時,永文生前往景棟解救并接回了他。李曉村的妻子生下大兒子后重病不愈,永從國外找醫生藥物救活。盡管李曉村時不時消失,也不透露行蹤,永家也從沒懷疑過他。

但絕大多數時候,李曉村隱藏了自己的政治立場。只有一次,一位朋友看他全套軍裝,一副國民黨軍官打扮,便問他:“哪個時候升的官?”

李回答說:“不這樣做就難得保命。”

1942年,與黨組織接上聯系的機會短暫地出現了。共產黨員、新華社記者江枕石來瀾滄,考察佤山作為抗日根據地。但是,江枕石口音可疑,寄出的信件被郵政代辦所所長楊永清拆閱檢查,并向公安局長譚家齊告發。1943年的正月十五,江枕石被殺害,時年34歲。在獄中,他給李曉村寫信說:“保持一個清醒的頭腦,給敵人當作練功的靶子……相信勝利必定屬于人民。”由于“勾結奸匪,密謀作亂,破壞國防”,李曉村被縣長懸賞五百銀元通緝捉緝拿。這是李曉村第五次被通緝,他依然成功逃脫,但是,回歸黨組織的希望再次破滅。“我痛苦極了。”李曉村自述說。

1947年,國共內戰愈演愈烈,戰爭波及到瀾滄只是時間問題。有一次,作為督學視察學校時,李曉村對同樣訂閱《新華日報》的小學校長說:“十幾年來所掛的職務都是幌子,是為了生存。”然后他告訴校長,自己要組建武裝了。

收官

1948年秋,共產黨組織終于來到瀾滄,“歸國黨組”成員王松清楚地記得,他第一次去李曉村家拜訪的情景:“空敞的家中,除了一條長桌外,只有地上擺了三個草墊,連一條凳都沒有”。當時由于瀾滄沒有黨組織,所以共產黨把泰國等地的共產黨員,以教師的名義派到瀾滄,組織革命活動。

“你是怎么過日子的呀?”王松問。

“窮慣了,不談這些吧。”李曉村說。事實上,這樣的生活條件對他來說已經算好的了。剛到教會時,他和妻兒就住在一個荒無人煙的草棚子里,泥巴糊的墻,天黑前必須進屋,不然就會被老虎等野獸吃掉。李曉村把話題一轉,說:“我等你們多少年,終于等到了。”

歸國黨組很快把石家定為主要敵人,傅曉樓是要爭取的對象。可石家擁有私人武裝近千人,配有美造新式步槍600多支,機槍30挺,馬克沁輪盤式重機槍3挺,六零炮2門,其配備的精良和人員的配套趕得上國民黨一個團,而瀾滄黨組織沒槍沒部隊。這時,李曉村承諾,他能在一個星期里搞到兩個大隊、千余人的武裝。

臨走時,李曉村給了王松一把美造老式沖鋒槍和一發子彈,說:“槍不好,已經過時了,有,總比沒有好。”邊境地區,社會動蕩,瀾滄全縣漢族的武裝槍支約四五千條,僅1949年大小械斗發生131次。地主、富農、商人幾乎無一家沒有槍,較大的地主有幾十支手槍、步槍和幾挺輕機槍。李曉村也隨身帶著兩支手槍,左輪上全裝達姆彈頭。他心想:“誰要我的命,就要用鮮血來拼,打死一個是本,打死兩個就有一個利息了。橫豎下了一條死的決心,我思想上就舒坦多了。”

李曉村和歸國黨組一邊舉辦干部培訓班,培養革命力量;一邊動員各地農民反抗地主,開展減租減息運動,強迫地主富農借出槍支彈藥,部分地主還被公審槍斃。同時策動農民把田賣給地主,去阿佤山換槍支武器。1948年春的煙會,李曉村本人賒購了一挺重機槍,幾支步槍。

1948年12月,李曉村、傅曉樓和王松等人在電臺里聽到了解放軍淮海戰役勝利的消息,他們認定,在瀾滄發動武裝起義的時機已經來臨。

精于情報工作的石家也洞察到來者不善。石炳鈞首先請求瀾滄縣長閻旭把“歸國黨組”都送出國或者交給石家處理。縣長閻旭是一個虔誠的佛教徒,不問世事,成天閉門禮佛,對政務毫無興趣。他把眷屬和財物潛送回昆明,權力則全部交給“心腹”傅曉樓,后者此時已經是瀾滄縣參議會副議長、瀾滄民眾自衛大隊大隊長,掌握了大部分武裝。閻旭壓根不相信有人敢造反,還責備石炳鈞危言聳聽,嚴禁石家先發制人。

迷信軍事的石炳麟則構筑防御工事,揚言進攻,還寫親筆信派人暗殺傅曉樓,傅在當地人望極高,這封信被轉交到了他的手上。農民起義,殺死地主,全縣形勢緊張,驚惶不安的閻旭多次寫信給傅曉樓要求處理,但傅每次都把信向黨組公開。

相比于王松第一次見到的李曉村勇猛、直率,在舊政權內如魚得水的傅曉樓性格則大相徑庭。歸國后王松在謙糯傅曉樓家中住過三天,他形容傅曉樓是個子矮小、文質彬彬的書生。“那時他的煙癮還沒有戒,所以,幾乎日夜都在他的煙床度過。因此,他的身體不好,眼睛還常常流淚。開始時,我幾乎日夜都跟老傅‘泡’在他的煙床上,許多重要事情都是在煙床上決定的。”當時吸鴉片的嗜好在云南極其普遍,煙約等于一種硬通貨。部隊沒有薪餉,每個干部戰士會吸煙的每月發三兩黃煙,不會吸煙的發五角銀元。

傅曉樓為人圓滑,深藏不露,對國民黨和石炳鈞不理不睬,國民黨委任他做謙糯、孟連鄉鄉長,推薦為國大代表到南京參加國大會,都被他拒絕。他從不到縣政府辦公,官員們,包括縣長有事,都要去謙糯找他。相反,同樣畢業于師范學校的他非常看重李曉村等人,形影不離。他辛苦辦學十多年,卻發現入學的只是少數土司頭人的子弟,勞苦大眾的子女被拒之門外,優秀教師如李曉村、尹溯濤被視為赤色分子加以迫害。1939年有段時間,他曾辭去一切政府職務,前往緬甸、泰國經商,并在當地書店博覽馬列、毛澤東著作,思想震動極大。

早在1948年年初,云南省政府下令各縣成立民眾自衛隊,縣長兼總隊長閻旭聘請傅曉樓為副總隊長,傅曉樓借此安插了一批親信擔任中隊長,從而掌握了縣武裝。此時,全瀾滄除了石家以外的武裝力量都被傅、李控制在手了。

閻旭的倚仗是,在思普專區有二千多人的正規軍保安團,團長是他侄子,以1949年瀾滄縣全部大煙課為酬勞,馳援鎮壓易如反掌。然而,他寫給保安團的信被截獲,各鄉武裝也被傅掌握,不愿執行他的命令。當時的瀾滄縣參議會議長是黃道能,名義上他擁有調動全縣武裝的權力。他原本是石家的姻親,但兩家正在鬧矛盾,十分激烈。蕭二娣預見了局勢的嚴重性,她和石炳鈞、石炳麟去勸說黃:“親家爹,我們是侄親(黃的兒媳是石的二妹),即使有點滴小意見也可說明,所謂話明氣散,萬萬不能同室操戈,給共產黨利用,共產黨來了不整我們這些人還去整誰呀?你是聰明絕頂的人,千萬不能給人家當作炮筒來放呀!”

但家小業小的黃道能審時度勢,他相信,跟著老謀深算的傅曉樓干,打倒首富親家,未來瀾滄政權肯定有他的位置。一時間,石家暗殺黃道能的消息風聲鶴唳,李曉村順勢讓自己的一位校長在一個天陰下雨的黃昏時分,悄悄走到黃的后門,推了幾下,又敲了幾下。馬上,村中就傳出了石炳麟派人暗殺黃道能的謠言,之后,黃更加堅決地投靠革命。

經過講武堂的洗禮和抗戰游擊隊的磨煉,李曉村已經成長為一個合格的軍事將領。1949年1月24日,李曉村帶著兩個分隊、200多人向瀾滄縣城進發。 黃道能以國民政府縣議會的名義,發出“剿匪令”,調集全縣所有武裝進攻石家。就在李到達前一天,傅曉樓派了一個中隊強行運走了縣政府的2萬發子彈。26日清晨,李曉村出其不意地包圍瀾滄縣城,縣政府投降,瀾滄解放。

28日,李曉村北上石家老巢募乃。李臨時組建起來的部隊還保留著打洋財、搶奪戰利品的習慣,他們焚毀石家土司衙門,掘地三尺,搜尋財富。衙門被夷為平地,石家人四散逃命。被俘的蕭二娣先是被“軟禁”看守,后來被拉祜勇士解救,帶領舊部繼續叛亂。

閻旭和石炳鈞去昆明搬救兵,就在半路上,上級官員攔截住閻旭并當面訓斥,出示了省主席盧漢的軍令:棄城潛逃者,按軍法處置,命令他一個月內平息起義。閻旭無力也無意愿承擔責任,當晚服毒自殺。石炳麟逃往緬甸,籌劃反攻。石炳鈞繼續前往昆明求援,正當他購買武器,準備打回瀾滄,和李曉村決一死戰時,1949年12月,云南省主席盧漢宣布起義,云南和平解放。石炳鈞成為云南省軍政委員會第一個在昆明被統戰的邊疆土司。

在革命即將勝利的形勢下,永家和當初敵對的石家走到了一起。永文生很清楚,共產黨不可能允許他這樣一個擁有私人武裝的傳教士存在。

他所能依靠的仍然是信教的山民。永文生在教會學校的教科書里寫例句:“漢人來了,我怕!”但是他的教堂護衛隊不可能是革命軍的對手,他和石炳麟等人組織了“瀾滄剿共軍”,里應外合,發動大規模的叛亂,企圖反撲瀾滄。

1949年10月1日,中華人民共和國成立,經永文生同意,李曉村率領部隊在糯福教堂召開了慶祝大會和聯歡晚會。

11月,瀾滄境內叛亂四起。石炳麟率兵反攻瀾滄,與母親會合,石家兩股勢力合計有了三四千人的兵力。永文生看到了一線希望,急忙和石炳麟聯系,贈與他3000緬甸盧比、機槍和手榴彈,同時讓自己潛伏在革命軍隊中的教徒伺機而動。

除了經商務農上的天賦,蕭二娣在政治上也長袖善舞,極為精明。1950年2月中旬,石炳麟第三次進犯瀾滄,殺回募乃老巢,人數多達3000多。蕭二娣再度召喚中課頭人,她用800元半開,并剽了兩頭水牛為約,拉攏了中課佤族大頭人巖頂、巖腔,承諾打下田壩、東主后,任其搶掠財物和獵取人頭。這時,瀾滄北有李希哲,東有寧江周,南有石炳麟,西有蕭二娣,形勢險惡,而革命軍只有六七百人。但石家不會想到,這次他們將輸得血本無歸。

李曉村邊打邊談,團結一切力量孤立石家,石家在瀾滄勢力根深蒂固,關系盤根錯節,利用革命即將勝利的大好形勢,李曉村近20年建立的關系網開始收攏、合圍。

石炳麟的“剿共指揮部”副總指揮吳應祥是龔國清的侄女婿,龔國清、張石庵都是李曉村的結拜大哥。開戰前,李曉村讓龔說服吳起義,吳帶著170多人槍,沖出了石炳麟的封鎖圈,加入李曉村,雙方力量此消彼長。

接著,他勸降投靠石家的少數民族頭人。頭人回話:“老爺(石土司)有大炮,你們炮都沒有,不投降。”李曉村就用槍榴彈連發七八發,頭人以為是炮彈,這才同意投降。按民族風俗習慣,李曉村和頭人喝了咒水(雞血酒),然后繼續進剿石部。

喝咒水

3月3日晚,石炳麟在迫擊炮、重機槍的掩護下進攻李曉村部隊的陣地,此時,盧漢起義部隊、一年前被石家視作救命稻草的保安九團趕來增援,帶來重型迫擊炮。李曉村用八二炮轟擊石的指揮部,當石炳麟有生之年第一次聽到重型迫擊炮的轟炸聲時,他知道,傳說中的橫掃數百萬中央軍的“解放大軍”真的來了,他連夜逃入中課大寨。

在追擊石家、陳兵中課大寨前,指揮部開了個會,李曉村認為中課易守難攻,強攻代價極高。中課佤人歷來剽悍,能征善戰,1915年,唐繼堯派一個日式裝備的步兵營到瀾滄討伐佤族,結果六七千人被中課、班箐部落全殲,營長、指揮官戰死。1917年,沈兆肖司令率兵查鏟罌粟苗,遭中課反抗,沈前往鎮壓,結果傷官兵數十人,沈死于戰亂。直到1955年底,中課大寨都不同意解放軍進駐,連測繪隊都進不去。修建從瀾滄到西盟的公路,也因為頭人反對,被迫改道。

恰在此時,巖頂、巖腔主動派使者給李曉村送來雞毛木刻信和一顆步槍子彈,木刻上綁著一片甘蔗和一個芭蕉。雞毛木刻信表示緊急,甘蔗和芭蕉表示友好,佤族要求發給子彈,以消滅石炳麟的隊伍。

傅曉樓等人認為佤族反復無常,難以信任,但李曉村想起多年前的兩件事,說服了眾人。1939年煙會,巖頂、巖腔在集市上偷走了數十頭騾馬,負責維持煙會秩序的石炳麟率數人直闖中課大本營,一番屠殺后,缺乏現代軍火裝備的佤族答應歸還牲畜;1945年,石炳麟當阿佤山墾殖團團長,又因為爭奪銀礦,兩次武力攻打中課,仇恨未消。

李曉村分析,雖然巖頂、巖腔目前與石家母子合作,但他們是認不清形勢,主要目的是搶掠財物。此外,石家母子帶著九百多人進去,僅糧食就無法解決,到處搶吃,勢必沖突,完全可以分化、利用。

經傅等人同意,李曉村取了1000發步槍子彈,并用木刻信包上甘蔗、鹽巴,請使者帶回,約定我軍在南本煙山堵截石家,佤族在中課反戈一擊。

血色筵席

1950年3月初,當石炳鈞正在昆明接受統戰時,他的一家老小,都隨著一千多號人的隊伍,住進了中課大寨,其中包括他的兒子石安達。

3月5日,石家殘部逃入中課,第一天還能買米煮飯,第二天就無米可買,人心騷動。石炳麟對巖頂、巖腔說:你們守住中課這道大門,頂住民主(指我軍),我去占領阿佤山,等我弟弟石炳鑫帶兵回來,共同反攻瀾滄。巖頂知道他要轉嫁戰禍,馬上叫其他佤族部落沿路伏擊,并私下派人聯系了李曉村,準備第二天就倒戈。

當晚,佤族舉行了盛大的剽牛儀式歡迎石炳麟,晚會上唱歌跳舞,好不熱鬧。年幼的石安達看到,中課大寨的四周挖有深溝,溝邊插著尖木椿,寨子中心還立著幾棵高聳的木頭,上面裝著人頭,茅屋前則堆著許多水牛頭,頭人搭的牛骨架高聳入云。

中課、班菁佤族大寨入口兩旁的數百個水牛頭。圖源:《云南文獻》第46期,石安達攝

7日一早,石家開始往阿佤山方向逃跑。冬春季節的阿佤山氣候干燥,路邊枯黃的茅草比人還高,石家隊伍走到一個青松毛扎的牌坊下,突然間,槍聲大作。

巖頂、巖腔出現,向石炳麟發出最后通牒:放下武器,全軍投降。石堅決反對,他深知佤族性格反復,繳械必死無疑。但他的兩個手下動搖了,帶領300多人繳械,石炳麟則率領剩下的500人立即進入緊急備戰狀態。當成堆的槍彈剛被搬走,佤族就揮著刀沖上前來大肆屠殺,收割人頭,血流成河。石炳麟率領剩下的人拼命抵抗,保護家眷。晝夜激戰,九百多人的隊伍只剩幾十個,彈盡糧絕,依然沒能沖出佤族的重圍。

槍聲一響,石安達的坐騎受驚,逸道狂奔,不知跑了多久他跌落馬下,暈倒過去。幸好一個衛兵救了他,把他帶到高處。清醒過來的石安達看到山下成千上萬的佤族勇士,扎了紅包頭,揮著長刀,正在舉著火把放火燒山,讓石家殘部在密林中無路可逃。佤族依然熱衷于獵頭,到處可見石炳麟的士兵被剝光了衣服,無頭的尸體枕藉,嘶喊聲、慘叫聲、木鼓聲不絕于耳。“槍聲、野火焚山的霹靂聲響徹山野,刀山、火海,大地已成煉獄。”正在云南大學讀大一的石家老五石炳銘,后來在回憶錄《云起云落》里記錄了當時的情況。

石炳麟的寵妾背著孩子騎在大騾子上,她看見另一個孩子被佤族一槍打傷,大聲叫喚時,自己也被槍打中從騾背上滾下來,轉眼間被佤族拖在大木頭上,用刀砍了首級。除了死人被割頭,還有許多人是活活地被捆去砍了腦袋,石家不少婦女、女孩都被抓去做老婆。石炳麟的兒子被俘虜,1951年才由瀾滄縣人民政府用兩頭大水牛贖回來,交還給石家。

據戰士說,那些四散逃逸、餓了幾天的殘匪,見到佤族就把槍舉起來交出,槍口對著自己,只是請求給一碗飯吃,佤族也沒有再砍他們的頭——因為這一次砍的人頭實在太多,不需要了。

蕭二娣和石炳麟僥幸逃脫,走到一片無人的草地,這里是原先石家煙會的據點之一。在這兒,蕭二娣決定,石炳麟和隊長們分頭突圍,自己率殘部,步行前往五、六公里外的共產黨軍隊陣地投降。

8日晚上6點,蕭二娣領著三四百人來繳槍投降。她帶著保姆7-8個月的孩子,左手按著肚子,右手拉著李曉村的手哀求說:“老師,可憐一些。”蕭二娣并沒有被為難,相反,解放軍把騾馬讓給她騎,她安全抵達昆明,成為統戰對象,住在國民政府原空軍上校的別墅內,生活上享受團級待遇。

至此,歷時五個多月的剿匪平叛斗爭取得全勝,瀾滄革命政權成功保衛。

對文永生而言,回糯福的希望徹底破滅,于是他在1949年的平安夜重新回到了自己的出生地和父輩的發跡處——緬甸景棟。

在景棟,永文生發現浸信會又派了劉易斯夫婦來傳教。劉易斯夫婦畢業于神學院,受過良好的高等教育,對永家那一套因地制宜的土法傳教鄙夷不已,甚至覺得永家設計的拉祜文和佤文不科學,要另起爐灶重新設計。雙方完全無法合作。不久,劉易斯夫婦搬離景棟城,在城外另設教堂,和永文生夫婦唱對臺戲。暗地里,劉易斯夫婦一直在和浸信會通信,舉報永文生的種種不當行為。尤其敏感的是,當時身為英緬官員的哥哥永亨樂不時造訪景棟,與弟弟密談。

此時永文生已經十四年沒有回過美國,早已超過浸信會傳教士的服役期限。浸信會通知永文生夫婦回國休息并接受培訓,永文生不疑有他,按期回國。然而他的休假卻遲遲不結束,直到浸信會告訴他,他為上帝的服務到頭了。浸信會認為在二戰中當過軍官,又和永亨樂有兄弟關系的永文生已經不適合充當上帝在海外傳教的忠仆。永文生怒不可遏卻無計可施,他申請改去泰國也被拒絕。顯然,浸信會已經拋棄了永家。最終,永文生只得留在美國,依靠浸信會發放的退休金生活,碌碌無為地度過了后半生。他囑咐兒子學醫,要以醫生的身份重返東南亞傳教。

他依然沒有放棄永家在中國的傳教事業。在景棟時,他不斷給瀾滄送藥、捎話,說美國人和國民黨會從緬甸打回瀾滄,屆時自己也會歸來,請大家不要忘了永牧師。永文生原本在拉祜教徒中地位極高,剛出逃時懷念他的人也很多,但是時間一久,這樣的聯系終究不足。當他寄出一封信給撒拉彭光榮,請求他好好保管多年來糯福教堂費盡千辛萬苦收藏的一千多本書時,彭光榮把信扔到一邊置之不理。旁人說彭撒拉不信教了,彭光榮非常鄭重地回答:

“我不是不信教,我是不信永文生。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司