- +1

濱下武志談華僑、僑匯與亞洲經濟圈

2020年8月25日,由上海交通大學學生社團“交大史學社”與致遠學院“珠三角歸僑的歷史與發展觀察”社會實踐團聯合舉辦了濱下武志教授的訪談會。活動由歷史系蔣勤副教授主持,張志云教授參與指導,與會學生主要有交大史學社社長黃一彪、歸僑觀察實踐團組長陳杰奇,以及20余位史學社、實踐團和歷史系的同學。本文系訪談整理稿(經濱下武志教授審閱)。

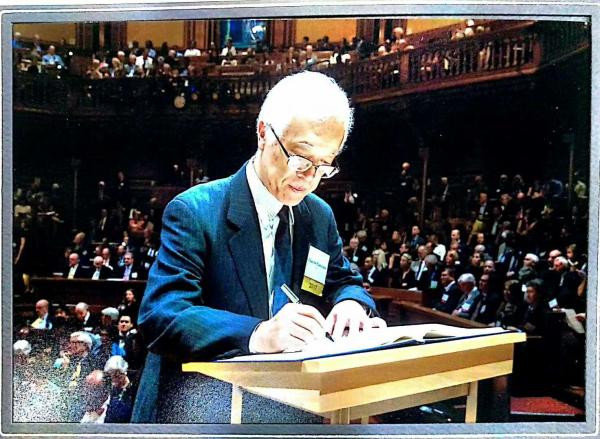

濱下武志,日本著名歷史學家,曾任日本東京大學、京都大學和龍谷大學等大學教授,中山大學亞太研究院前院長,現任中山大學歷史學系教授、上海交通大學歷史系訪問教授。2017年,當選為美國人文與科學院外籍院士。主要研究領域為中國社會經濟史、東亞經濟史及東南亞華僑華人史等。

濱下武志教授當選美國人文與科學院外籍院士

張志云:濱下武志師從田中正俊教授,打下了堅實的社會經濟史基礎,后加入東洋文庫(那時稱為莫理循文庫),接觸海關史,最終成長為亞洲派學者。他最想理解的便是亞洲之所以成為亞洲,是否有特殊的社會經濟網絡在其中起作用,華僑與港埠之間的金融傳播到底是怎么展開的?在此之下,濱下老師花了大量時間理解何為僑批與僑匯,前往香港與東南亞數百次,始得逐步將研究成果組合成為整體。

濱下武志:我在閱讀匯豐銀行檔案時,注意到其中間雜著大量僑批資料,東南亞各地或者歐美各銀行及分行之間存在支票來往,僑批在金融方面的研究很值得關注。當時,日本亞洲派學者也強調雖然華僑華人主要前往東南亞與歐美地區,但這些人群對日本明末以后特別明治維新后的近代化過程也具有重要影響,認為他們的活動對神戶、橫濱地區的近代化起到了較大的推動作用。

黃一彪:您的研究中常有“網絡”一詞的出現,該詞在您的研究中是否有特殊的含義?地方的、區域間的網絡與貿易組成了亞洲經濟圈,那么近代華僑的經濟活動體現了亞洲經濟圈的哪些特征?

濱下武志:網絡一詞的概念來自社會學中的擴大的家族或宗族的互相關系,或者市場跟組織的中間關系。“緣”代表了社會結合的網絡關系,三緣由血緣、地緣與業緣構成,而最近使用的五緣還包括文緣與善緣。文緣代表文化性的關系,如共同的語言、生活習慣或社會中的文化活動;善緣則為共同參與慈善、善事,做好事的活動關系。華僑、華人與華裔之間的時代關系也被叫做網絡,第一代被稱作華僑,第二代為華人,第三代則為華裔。如第一代從福建移民至新加坡,在新加坡出生叫為華人,而從新加坡移民至澳大利亞,第三代就被叫作華裔。移民的發生主要有“推”、“拉”及“來往”三方面的動因。福建多山地,耕地資源有限,謀生需求推動他們向外移民。東南亞的自然資源比福建沿海更為豐富,因而東南亞有著明顯的拉力與吸引作用。他們的活動范圍由此固定,人的來往移動就形成一種網絡。華僑華人的生活區域從中國東南沿海的農村轉移至東南亞的城市,在此之下,他們能將家鄉社會的習慣與風俗移植到移民區域,但也可能需要改變舊有的生活習慣與生活形態,以適應當地環境,或者面對新的生活環境時,他們甚至會逐漸產生新的生活方式。因而,“維持”“改變”與“新開”三部分是我們理解他們網絡的重要內容。從構成來看,人、物、錢及信息的流動構成了華僑華人的移民網絡,這也可以視為他們在亞洲的經濟活動范圍。我們討論的亞洲經濟圈不一定是國家之間的范圍,即由一個個國家經濟圈加起來的總和。這個圈可以是海洋貿易的范圍,也可以是城市里一位華商經營的活動網絡。以華僑華人商業網絡為代表的貿易圈或移民圈或文化生活圈均可被稱為亞洲經濟圈。

黃一彪:您提到華僑依托亞洲經濟圈來進行僑匯流動,僑匯也加強了近代東亞金融體系的完善。請問在您看來,在華僑、僑匯影響下的金融體系是否牢靠、穩固,是否帶有社會人情的封閉與保守特征?

濱下武志:一般認為僑批在家鄉與海外華僑之間具有固定、傳統的特征。但我們在東南亞做調查時,發現那里曾存在金融機構,即僑批局或匯兌局。資金通過這些機構流轉,錢一旦從海外華僑手中離開,其流動就變得非常自由,外國銀行也參與其中的活動。這里,我推薦Frank H. H. King的The Hongkong Bank in Late Imperial China,1864-1902,書中提到匯豐銀行分行在亞洲、歐洲或美國等地的變遷即可反映華僑華人聚集的歷史變化。我的研究選擇馬六甲的匯豐銀行分行,相對來說,現存有關東南亞檔案中的僑批,除了最多的新加坡之外,不少出自馬六甲。我去當地訪問的內容與匯豐銀行分行相關,也主要咨詢曾任僑批局、匯兌局的老板,發現華僑華人的錢不一定從海外直接寄匯至家鄉,眾多金融機構都參與了中間環節。僑批的錢被用于投資亞洲經濟貿易圈中的商品,涉及資源包括錫、橡膠、大米等,如很多來自泰國的大米被運送至廣州、香港。僑批的錢已然不單是僑批本身的錢,所涉及的商業與金融活動也由此逐漸擴大。所以,我認為多層性是理解亞洲經濟圈的重要特征,最底層為僑批的海外華僑跟他們家鄉之間的雙方關系,上層則有批局與商貿關系,而再上面有包括外國銀行的國際金融關系。最底層為傳統和固定,但是在上層有非常活躍和國際性的金融活動。我們也許可以說僑匯經驗上已經得到了現在的衍生金融的因素。

《華僑、華人與中華網:移民、交易、僑匯網絡的結構及其展開》,東京:巖波書店,2013年。

黃一彪:遠赴歐美的華僑相較于身居亞洲的華僑,在經濟行為與活動上有哪些區別嗎?

濱下武志:我剛剛提到了“維持”“改變”與“新開”三種方式。中國人旅居東南亞的歷史比較悠久,活動頻繁,來往密切,所以他們去東南亞能維持較多共同的生活習慣,新馬華僑在這方面具有典型意義,他們的活動時間長久。美國在19世紀后半期開始大規模建設鐵路,不少華人前往打工。歐洲方面則稍微不同,像浙江省溫州、青田等地居民主要通過印尼、越南與馬來西亞等地的殖民地網絡集中前往法國或荷蘭,而并非由家鄉本地直接出發。區域性的特色是比較難說的,新華僑與老華僑之間也未必有明顯區別。但他們的行為活動又與自身的歷史過程、移民背景、移民地的政治情況、歐美雙方的關系等均有關聯,像菲律賓馬尼拉的華僑華人在19世紀之前與西班牙有關系,反而在20世紀以后與美國的關系就比較密切。

黃一彪:您強調中國的商業化程度很高,其中合股模式也比較常見,這種經營模式對華僑群體有什么特殊意義或影響嗎?

濱下武志:學界對海外華僑華人的企業經營模式有很多討論。他們經營模式中的投資關系與國內傳統經營的投資關系相類似。不過,我們難以明顯概括或確定潮汕、廣州或者中山華僑華人商人固定的經營模式。但從他們的歷史過程來看,像香山華僑華人開設的企業及其相關活動具有開放性與社會性的特征,前往澳大利亞經商,回來后又在香港、上海等地開設百貨公司。廈門、福建的商業網絡非常密切與親密,而潮州商人主要從事大米貿易,有潮州自身的國際網絡,呈現了相對集中的表現。非公司企業的做法,一直到現在國內的非公司企業或者說民間、私人企業或個體戶的運作,都不一定是古老的,也不一定能說是非正式的。各個地方與國家的中小規模企業經營有自身特色,所以我們現在看重非公司企業中的經營方式部分。雖然華僑華人企業的經營規模不算大,但小規模經營使得他們能夠快捷地建立網絡,合股也以比較方便的方式進行。面對外部較大的變化時,他們也容易改變經營與運作方式。當然,這也帶來了一些經營上的弱點,但我比較看重這種方式的優點。

黃一彪:相比多數社會經濟史研究依賴的史料,如會館征信錄、商業賬簿及族譜等,華僑、僑批等問題的研究在這些民間資料上的使用是否有很大的不同?

濱下武志:這個問題很重要,也值得更多的研究。所以我簡單介紹,汕頭大學圖書館與潮州僑批館合作的僑批數字化資料庫,我也參與其中。從八十年代起,我開始整理并研究僑批資料。如今被發現的僑批資料大量涌現,數量逐漸達30萬件、60萬件,廈門、潮州及廣州等地發現并收藏的量越來越多。僑批封面貼有郵票,這也直接引發了收集郵票的收藏家與文物商販的興趣。海外來的郵票在市場上的價格越來越貴,僑批資料的市場價也水漲船高。雖然零散的僑批大量涌現,但我們難以系統、總體地了解僑批運作,對還原歷史情境造成了很大的困擾。所以我們還需書信、賬簿、家譜或者其他生活留下的史料等綜合性資料來理解。通過多次閱讀,我們可讀懂與了解一片一片單獨書信上的內容,但僅靠這樣的釋讀是不夠理解歷史脈絡的。另外,五邑大學張國雄、劉進老師通過書信研究來分析華僑懷念故鄉的心理動態問題,而比較研究也有討論移民至美國的意大利人懷念故鄉的心理。不過,這已涉及心理學問題,超越社會經濟史的探討范圍了。

陳杰奇:您的研究覆蓋了近代以來的華僑活動,華僑群體與中國近代化之間有何關系?新中國成立后華人、華僑的經濟活動相較于之前有哪些變化?

濱下武志:現在,我比較注意中國海關醫生的歷史背景,晚清民國的一些留學生歸國回到廣州后,開始推動改變廣州的醫療技術、設施與體系。從企業角度,華僑華人企業在東南亞的投資活動,對華南地區在經濟、政治及文化方面產生了重要作用。任何一個在外游歷的人都屬于家族或宗族的部分,即使外出也仍在家族或宗族網絡之中。海外華僑的生意、生活是總的宗族活動的一部分。他們送回不只是金錢,實際上促進這些金融來往的網絡體系也漸漸將外部的各種知識和習慣引入。梅縣華僑博物館魏館長和我說,如果一開始離開家鄉外出做生意、生活,在大概30年左右的期間內,除了維持自己生活以外,會將剩余部分寄給家鄉支持家里的家計。然后可以退休或回來,外出與否對這些家庭成員來說沒有很大的差別。所以我所說血緣、業緣與地緣是三位一體的,他們都利用了這三個因素而維持和加強宗族、生意、家鄉的紐帶。新中國成立之后,國內法律的變化引起了華僑華人生活的重大改變,如在家庭分財與婚姻關系等方面。在很大變化過程當中,僑批可以用來表示自己仍歸屬家庭成員,被用來表達家族分產的權利。

陳杰奇:您認為當今東亞地區的經濟體系與近代東亞經濟圈有什么異同之處?中國新世紀移民潮對中國,乃至世界的經濟、政治秩序有什么直接影響?

濱下武志:這個問題非常重要,涉及內容也比較廣。改革開放四十年對經濟、政治、文化以及學術界均有影響。我早期做調查時,是比較難于訪問華南的僑鄉,所以先去了東南亞調查寄匯僑批的那群人。八十年代后半期起,我開始集中關注浙江、福建、江蘇、廣東等沿海一帶地方鄉鎮企業的模式,并前往這些地方調研。當時就通過上海社科院聯絡,前往溫州調查,因為溫州改革開放的特色運作吸引了我的注意。改革開放帶來的變化也推動了新移民,比較來說,老移民不一定全面參與了新的經濟活動,新移民在亞洲里的活動范圍與影響力越來越大。這里,我再介紹賈海濤、石滄金所著的《海 外印度人與海外華人國際影響力比較研究》一書,國內有些學者注意到印度移民在國際上的變化,他們也從國際比較研究來分析印僑與華僑在數量、活動與地方性影響等的異同。雖然我們可以集中討論中國移民的影響力,但同時要注意到他們處在國際性的網絡中,與他人兼具合作與競爭,因而從比較研究來看新世紀中國移民潮的影響會更有意思。此外,學界開始使用“融入”一詞來討論華僑華人的影響力,分析移民在當地社會地位的深化過程。

《海外印度人與海外華人國際影響力比較研究》

張志云:您剛剛說融入,但我們提及Western imperialism時,常用penetrate來解釋,而當我們理解overseas Chinese的融入現象時,會不會選用immerse?這兩者的活動是非常相似的,有沒有人將 informal empires penetration與the overseas Chinese immerse作比較研究?

濱下武志:很值得做,但現在研究海外華人的學者集中討論這些群體的活動過程及變化,不一定直接在結果上討論。對融入的英文詞匯翻譯也是有爭論的。

蔣勤:社會學、人口學比較常用assimilation,和志云講的有蠻大差別的。

濱下武志:同化很值得我們討論,蔣老師提到的assimilation與當地政府的移民政策相關。施堅雅(G. William Skinner)就在討論泰國華人的同化現象,反而印尼華人在這方面就不是很突出。所以同化一方面是當地政策的問題,同時也是華人與當地社會之間的關系問題。

張志云:我稍微補充濱下老師對同化的解釋,assimilation在相當程度上是側重國家自上而下的政策,但融入則強調local group localization,即移民本身主動想要走進社會。我剛剛講到penetration這件事,有趣的是,融入常用在當地那些不太強勢,或者在文化、科技等方面不見得有優勢的族群。

濱下武志:融入主要在歐洲文化層面使用的比較多。

張志云:我再問個問題,你從海關派開始做起,你了解中國海關檔案、HSBC檔案、橫濱正金檔案及華僑檔案等,但我發現你似乎沒有常提及滿鐵檔案。這是因為在你的時代,大家都在做這方面的研究而不想介入呢,還是你有什么樣的傾向才不去碰滿鐵資料?

濱下武志:我也看滿鐵資料,如他們的人事資料。我就在關注國內和海外公司的人事移動的規律與特點,以及滿鐵與橫濱正金銀行、朝鮮銀行及南洋拓殖公司之間的競爭與對立關系。雖然我還未介入滿鐵本身的研究,但正著手逐步搜集他們上海分公司的活動,特別在南方的歷史活動的資料。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司