- +1

直腸變彎后,我每天帶著朝圣般的虔誠拉粑粑

原創 王小兔 果殼病人

終于輪到我了,我捏著病歷本走進醫生的辦公室,準備“直面慘淡的人生和淋漓的鮮血”。問診后,醫生迅速反鎖辦公室的門,把簾子拉起來,讓我脫掉褲子,跪臥在觸診臺上。

“放松,別緊張。我先觸診看看情況。”

……

“好了,起來吧。”

初次就診:你的直腸上有個小袋子

觸診完后,只見醫生有點疑惑地看著我,掃了一眼病歷本封面上的年齡——21歲。

“你應該還沒生過孩子吧?”

“我還在讀書,還沒結婚呢。”我心里打著鼓,緊張地看著醫生小聲說著。

“是這樣的,通過指診,結合你的主訴,推斷應該是直腸前突,別太擔心,不是很嚴重。直腸前突是一種解剖學的改變,不涉及器質性病變,一般多見于中老年女性,尤其是多次順產、常年便秘的人,這種情況更容易出現。”

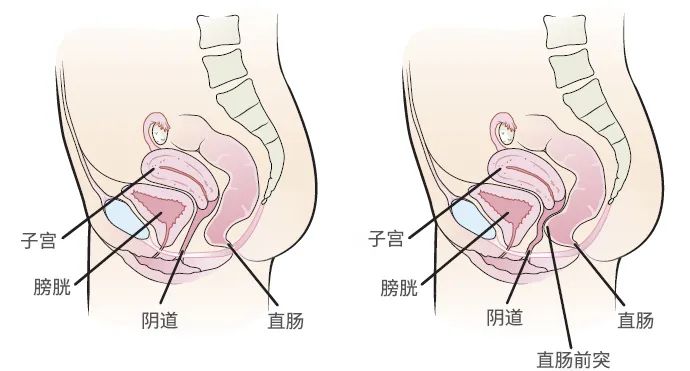

看著我一臉疑惑的樣子,醫生又豎起自己的食指和我比劃:“現在直立著的手指就是正常的直腸,直腸前突呢,就是你的直腸有了一定弧度的彎曲,可以前彎也可以后彎。”醫生把手指頭彎曲了一下,示意我什么叫“前突”或者“后突”。你可以腦補直直的直腸因為外力的牽拉,變彎了,掉出個小袋子。

聽到這里,我松了一大口氣,感覺沒有自己原本想象的嚴重。但是覺得很奇怪,我既不是中老年婦女,也沒有順產過,更沒有習慣性便秘。

“可以手術治療,但不保證根治,且有復發的可能。可以通過多吃蔬菜水果、多喝水、定期上廁所這樣的方式去調節。最重要的是調整好自己的心態,你越在意,癥狀越嚴重,到最后很可能就變成一種心理疾病了。”

我已經在用一種迷妹花癡臉看著眼前這位醫生了。

“不用開什么藥,蹲馬桶的時候如果的確排不出來,也不要太過于使勁,否則會加重病情。”說著,醫生把病歷本遞給了我。

我就這么“沒有慘淡也沒有鮮血”地走出了辦公室。

回到學校后,我開始在網上展開大面積撒網式的搜索,腦子里冒出個疑惑:沒有做相關的化驗和進一步的檢查,萬一誤診了呢?但是又轉念一想,應該沒什么問題,去的是三甲大醫院,醫生的履歷也很厲害。

當時的心情只能用魯迅的一本書名來形容——《彷徨》。再加上癥狀沒有減輕——明明很想去洗手間“快意恩仇”,但每次就是“擠牙膏”式排便——每天上課我心不在焉,浮想聯翩,可謂是“坐地但大腦日行十萬八千里”。

終于,我還是坐不住了,打破自己報喜不報憂的傳統,和爸媽攤牌。

二次就診:姑娘,你需要補補氣

“哎呦,這不是很難受嘛,乖乖要不請個假,回來好好做個檢查。爸媽陪著你,這邊也有熟悉的醫生,可以多問問。”

被老媽這么一說,頓覺自己好可憐,迅速走完請假的所有流程,帶著醫生寫的病歷,回了老家,直奔肛腸專科醫院,一頓問詢后被抓去做排糞造影。

過程和爆菊一樣有點酸爽……

我還沒男朋友,就要直接越過屎尿屁,當著一個年輕男醫生的面拉粑粑,他還可以在機器上清晰地看到剛剛灌到大腸里的液體的流向。感覺自己真正變成了個“小透明”,從里到外被看了個底朝天。

造影結果顯示“直腸前突2度”。這一趟算是確實查出點小毛病,借助儀器檢查,也算掃除了我內心的一些困惑。做完造影,全家人“浩浩蕩蕩”進了醫生的辦公室,等候“發落”。

“直腸前突往往伴隨著直腸粘膜脫垂,從中醫的角度來看,小姑娘你需要補補氣。”于是一口氣開了三大盒藥丸。

正值勞動節假期,在家邊吃藥邊關注身體的狀況,自認為癥狀沒有任何改善——依舊有拉不盡的感覺,如果使勁會發現拉出的粑粑很細很細,要么就是拉出的粑粑上面有一條溝壑。

我告訴自己要穩住心態,不能操之過急。沒過幾天,總感覺腦袋隱約作痛,真是屋漏偏逢連陰雨。老媽帶我去了家門口的診所,因為小時候每次感冒都光臨,老媽和診所的醫生非常熟悉,去了直接就和醫生說我前兩天剛“爆菊”,做了造影,吃了補氣的藥,這幾天頭痛吧啦吧啦。醫生直接說,這個藥趕緊停了,孩子頭痛就是這個藥勁太大了。然后我滿臉怨氣看著老媽,沒好氣地回家了。

停藥后,果然頭痛的癥狀很快就消失了。折騰了一通,我又回學校繼續上課了。

拉粑粑是我每一天的宴會

算是確診了,雖然一直很困惑為什么自己會碰到這種病,但自從生病后,我比原來更自律地吃飯、睡覺、上廁所。

我遵從醫生的建議,多吃蔬菜水果、多喝水、多運動。對自己好點,如果蹲馬桶就是拉不出來,不要太使勁,也別在馬桶上呆太久,慢慢養成定時定點蹲馬桶的習慣。

每天都盼望可以拉肚子,這樣會很輕快,我甚至嘗試用瀉藥,但是經常這么吃瀉藥,身體也受不了,于是吃了幾天就慫了,不敢再碰了。

我還嘗試空腹吃冰西瓜,這樣可以刺激腸胃蠕動,讓自己拉肚子,但經常這么作,腸胃真的會抗議的,到時候可能就不僅僅是“解剖學病變”這么簡單了。

因為排便不順利,我吃得比原來少,但有時候看著自己鼓鼓的肚子,總感覺“滿腹經綸”排不出去,有變胖的錯覺。

吃喝拉撒算是每天必做的大事,如果出現便秘或者拉不盡的情況,一天的心情都會受影響,而我可能要和這樣的問題相伴一生,要做好帶著這種不舒服感一直到老的心理準備。那段時間經常一個人掉眼淚,沮喪又無助。

上大四后,學校沒有什么課,我每天躲在圖書館看一些很“沉重”的書。史鐵生說“死是一個必然會降臨的節日”,對我而言,拉粑粑是我每一天的宴會,我會帶著朝圣般的虔誠去完成這個常人覺得普通得不能再普通的事情。

這個“病”好像已經走了,

但留下很多東西

大四畢業后來到另一個城市讀書,新的環境、新的生活轉移了我的注意力。讀研期間,雖然偶有不適,但不舒適的頻率好像越來越低。

現在,這種不舒適的感覺幾乎沒有了,可能是稀里糊涂地好了。這個“病”似乎已經走了,但是留下些什么呢?

首先,最明顯的,是體重。在這四年時間內,我的體重從原來的96斤變成了現在的90斤,然后一直穩定在這個數字。

其次,是生活習慣。按時吃飯,多吃蔬菜和水果,每天早晨按時“有效果地蹲馬桶”,同事說我的生活習慣和飲食口味像個老年人。

然后,最重要的,是心態似乎有變化。我似乎可以對一些不太完美的東西有更大的包容心,學會了接受。有人說,年輕的時候人生是不斷做加法的,那我應該屬于在身體健康方面加了點不太好的東西的“幸運兒”。

在整個求醫過程中,我曾經感覺很無力,因為找不到病因,醫生給出的建議絕大多數都是保守治療,但不舒適的癥狀又確實存在。也曾經感覺很難為情,被反復“爆菊”,甚至“當眾拉粑粑”,盡管我已經提前做好了心理建設,但在實踐中心態還是有點小崩潰。

今年我27歲,這個直腸上的小袋子已經伴隨了我6年,工作后的體檢中,也和醫生說明了我的病史,醫生觸診后說無大礙,何況我目前沒有什么不適。

年少經事或許是一個人的福氣,在沒有過多復雜心事時面對一些無奈或許是一種命運的饋贈,雖不敢說是天將降大任,但在和疾病的磨練中真的可以修煉自己的心境。

醫生點評

孫軼飛 | 河北醫科大學講師、肛腸外科主治醫師

直腸前突的名稱簡潔形象,基本說清了它就是直腸向前方突出。女性直腸前突發病率很高,男性則不然。原因很簡單,男性直腸前方有前列腺等結構擋著,女性直腸前方是陰道,不夠堅固,在直腸腔壓力增加的情況下,自然會向前方突出。

從原理很容易想到,兩種因素會導致直腸前突的發生,一是各種原因造成的直腸腔壓力增加,其中最常見的就是便秘的情況下用力排便;二是直腸和陰道之間的組織變得薄弱了,比如順產就很容易造成這樣的結果,所以生孩子可能會加重癥狀。

直腸前突發病率高,但是只有在存在手助排便的情況下才需要手術治療,而手術方式就是加固直腸和陰道之間的組織。在沒有手助排便的情況下,是沒有手術指征的,手術全都是有創操作,當然盡量避免。從這個角度說,本文作者所接受的各種保守治療的建議是沒錯的。而給出“姑娘,你需要補補氣”這個建議的醫生似乎不太熟悉直腸前突這個疾病,后來停用藥物的建議歪打正著說對了,只能說:“姑娘,你需要的幸運值已到賬”。

對“直腸前突”評論就到這里,因為作者提到了存在排便變細、大便上有溝壑的情況,這是肛裂的表現。直腸附近有個肌肉叫肛門內括約肌,它在受到刺激時會增生增厚,比如發生肛裂時,肛裂的潰瘍面就會造成這樣的結果。如果肛裂反復發作,就會造成肛門狹窄、排便困難,這就更容易引起肛裂,而肛裂又會刺激肛門內括約肌,這就形成了一個惡性循環。對于本文作者來說,重點在于肛裂也會導致排便困難。而作者在飲食和日常生活中所注意的事情是預防排便困難的一般性措施,對于肛裂也是有很大效果的。

這個時候我們重新回顧一下姑娘的癥狀,排便困難、大便變細、大便上有溝壑,經過保守治療癥狀緩解,不得不說越看越像肛裂。在此鄭重向姑娘建議,重新找個靠譜三甲醫院的肛腸外科就診,明確一下診斷。

個人經歷分享不構成診療建議,不能取代醫生對特定患者的個體化判斷,如有就診需要請前往正規醫院。

作者:王小兔

原標題:《直腸變彎后,我每天帶著朝圣般的虔誠拉粑粑》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司