- +1

面對自殺意念,你聽得到自己的呼救聲嗎?

原創 裘貝貝 雙相躁郁世界 收錄于話題#自殺干預2個

編輯 /于蓮 排版 / 酒吞童女

一年一度的世界預防自殺日,是我們可以把自殺名正言順拿出來探討,而不被人質疑的時間,我想這也是設立預防自殺日的原因之一吧。

“生命就是這樣凄涼又甜蜜的日子啊!讓你想想忍不住要哭,想想又忍不住要笑啊!”

——《北京人》曹禺

自殺,是一個比較敏感的話題,但也是我們都應該直面的話題。

自殺源于自殺意念,但自殺意念和自殺是本質上不同的概念。除了少數激情自殺外,多數自殺并不是立刻完成的事件。

從意念到尋找方法、再到計劃、到實施共分為四步,走到最后一步的人才真正自殺,而每前進一步都會更加危險。

自殺意念對躁郁癥患者來講很常見。

可能因為醫生往往會在涉及生命安全的問題上更加保守,因此,一旦我表露出自殺意念,精神科醫生就會建議我住院。不過出于各種各樣的現實原因,我并沒有住進去。

對于其他患者,我無法給出要不要住院的意見,但是可以說說個人的看法、經歷和應對方式。

我也曾憤恨地想過,要用死亡去懲罰那些沒有對我承擔責任的人,使他們悔恨愧疚。還曾想過通過離開獲得永遠的清凈,并賦予死亡美學的意義;

我甚至曾懷有一種認識,認為如果人生的痛苦大于快樂,并且可以預見以后痛苦都會大于快樂,那就應當及時結束,免得受苦。

而這些想法,卻很難與人溝通。一方面是不敢,另一方面,至少在目前,對于絕大多數人來說,討論這個話題往往引發情緒的對立或者共同宣泄,而非有意義的理性對話。

說來可能有點好笑,我曾久久地陷入“To be or not to be(生存還是死亡)”的沉思,不知道自己是真的想活下去,還是先暫且活著,一旦找到機會就了結自己。

過程是這樣的,抑郁期過了之后,我回過頭觀察我自己的行為,發現雖然抑郁期時常想自殺,但是間隔期和躁狂期卻一直為活久一點、活健康一點努力。

比如去打HPV疫苗,是為了降低得宮頸癌的幾率;每天刷牙、每年洗牙,是希望我的牙齒能用到六七十歲;在沒有曬太陽的日子吃一顆維生素D,是為了骨頭到老年能更加結實……

如果以上抑郁期中我對死亡的認知符合我的真實心意,那我為什么在大多數時間卻為自己的健康和長壽做努力呢?

當我發現這個思行的矛盾點之后,我才意識到,那些對生命和死亡的想法不是我的真實想法,只是抑郁期的現象罷了。

“我想活下去”才是我的真實意愿,一旦確立這個認知,面對自殺意念的時候會更能辨別方向。知道那些認知都是虛幻的,是大腦在抑郁這個魔鬼唆使下產生的想法。

對郁期的想法進行辯駁是很困難的,非要辯駁它們往往就會扯到很深奧的哲學領域,而即使扯到了那些領域,也很難得出確定的、有說服力的結論。

但重要的是,一旦知道自己真實的意愿,再面對被抑郁所歪曲的信念時,就會有更好的識別和應對。

極少數例外,他們經過了認真的、長期的、深刻的思考,決定走向另一條路,我們無法揣測,也很難給出什么評價和判斷。

但絕大多數僅有自殺意念的人,身上都帶著矛盾的點。如果惘顧這些矛盾,反復地思考著生命的虛無,用一心怨念和悲哀絕望把自己往下推,不覺得對那個想要活下去的自己不公平嗎?

比方說起了意念,就去辨別出這個意念和自己先前的行為之間是否有一致性,然后僅僅把它當作普通想法,而不是順著意念的教唆去尋求方法。

如果可以,也請盡量不要懷著“我不確定,我只查查”的心情去找方法。一遍遍或真或假地踏上一條路,不知哪一天,這條路就被踩通了。

所謂當你凝視深淵的時候,深淵也在凝視你。

而患病后,我的自殺意念開始頻頻出現。如19年11月份一次,20年,4月一次,8月一次。

19年11月份那次,我回村里和最喜歡狗狗在一起,還為她接生小狗娃,照顧她和五只小狗娃,難得過了一個相對快樂的抑郁期。

4月的時候我還在老家照顧住院的老人,抑郁襲來,在別人看不見我的時候哭泣。盡管自殺意念浮出水面,但是我清楚自己的安全性相對較高,因為這只是一個想法,而我沒有任何方法和計劃。

于是我只把它當做一個抑郁程度的指標——說明抑郁程度比較嚴重,所以我就去就醫加藥,后來五月份緩解了。

8月份在開學前夕,如果這個時候住院的話,就影響正常復學,所以我選擇及時約見醫生討論調藥。并且沒有和最親密的人隱瞞,我們一起監控它有沒有再惡化。

鎮靜一些,畢竟自殺意念到自殺還很遠,過度反應可能會讓患者拒絕溝通,喪失干預的機會。

綜上,我的經驗里的啟發意義是:

一,認清楚“間隔期和抑郁期存在認知矛盾”;

二,認識到“自殺意念是疾病嚴重程度的信號”。

最重要的一點,患者自身要樹立一個豐富的生命觀念,發現自己沉溺于沒有答案的問題時,要努力跳脫出來,尋找其他的方向。

平時就可以嘗試多記錄自己不同時刻的想法、回顧自己不同時段的行為,體會心情,學會自主調節自己的思維方向,讓自己的思維不那么容易失控。

就算在發病期難免出現認知偏差,我們也努力讓它不要偏得那么遠吧!

自殺是我們希望避免的事情,可談論自殺并非不可以。只有我們愿意面對這種現象,才能更好地理解和干預,將危險扼殺于搖籃之中。

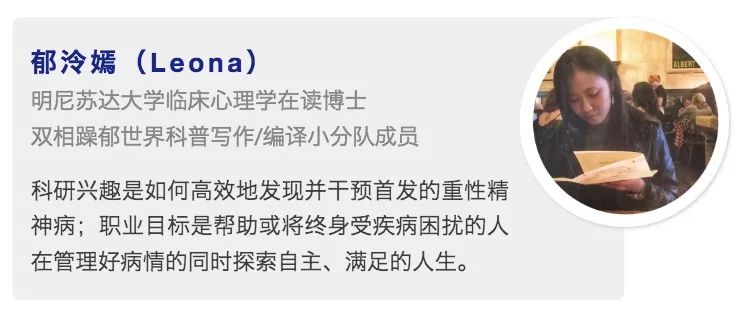

Leona

作者提到但沒細談沖動自殺,這其實是雙相情感障礙不同于其他心理疾病的一個高風險因素,也需要重視。雖然不是這篇文章的重點,但躁狂下的沖動自殺也需要特別注意,雙相的自殺風險高于重度抑郁,可能是因為雙相患者更具有“行動力”。

有興趣可以閱讀下面兩條相關鏈接:

https://www.psychiatrictimes.com/view/characteristics-completed-suicides

https://www.cambridge.org/core/journals/cns-spectrums/article/suicide-in-bipolar-disorder-risks-and-management/043D72630918AAD27FD18F0C1ABF52A6

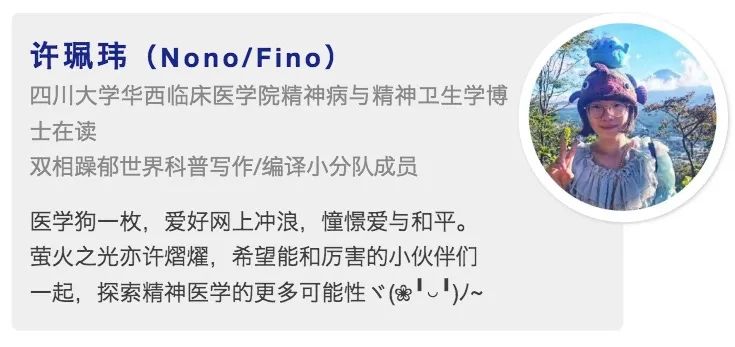

Nono

自殺在雙相障礙人群一直是一個問題,有研究估計10%-15%的雙相患者死于自殺1。發病年齡較早(如<25歲)、抑郁癥狀、混合特征、共病焦慮、物質濫用(包括酒精)等都是自殺企圖的危險因素2。

作者提到了自殺意念的概念,是指關于自殺的想法,包括但不限于自殺計劃。

值得注意的是,“想要去死”是自殺意念,“如果一覺睡去再也不用醒來就好了”、“我死了可能對家人更好”也是自殺意念,只是前者主動,后者被動的區別。

而自殺企圖是指為了自殺采取的不致命的自傷行為。生活中我們有時候也會碰到像是做作性的或者威脅性的自殺想法或行為,但任何自傷行為,如果同時存在任何自殺意念,為了確保人身安全,我們都認為它是自殺性的。

文章為個體調節自殺意念的認知提供了很好的幫助手段,那么作為親人朋友的我們,又能夠做些什么?

社會支持和家庭和睦是自殺的保護性因素3,日常生活中的幫助和支持能夠降低自殺風險。 如果有自殺的誘發因素或者持續的生活困境,更需要各種社會力量協助處理,有需要的話可以進行心理咨詢。

對于住院患者,出院后的一段時間自殺風險會增高,在此期間停藥的話風險更大,需要更多的關注。鋰鹽在降低自殺風險方面證據比較充足。

十分重要的是,不要害怕談論自殺。沒有任何證據表明談論自殺會增加自殺意念。在一個對自殺有羞恥感的文化環境中,人們可能不愿意吐露自己的想法,但作為親人朋友,我們應該是患者第一位可以展現脆弱、尋求幫助的對象。可能患者不會主動說起自殺意念,但有機會談論的話,大部分人都會表達自己的想法。

1.Hawton K, van Heeringen K. Suicide. Lancet. 2009;373(9672):1372-1381. doi:10.1016/S0140-6736(09)60372-X

2.Hawton K, Sutton L, Haw C, Sinclair J, Harriss L. Suicide and attempted suicide in bipolar disorder: a systematic review of risk factors. J Clin Psychiatry. 2005;66(6):693-704. doi:10.4088/jcp.v66n0604

3.Institute of Medicine (US) Committee on Pathophysiology and Prevention of Adolescent and Adult Suicide, Goldsmith SK, Pellmar TC, Kleinman AM, Bunney WE, eds. Reducing Suicide: A National Imperative. Washington (DC): National Academies Press (US); 2002.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司