- +1

【對話】施傳剛:博學之、審問之、慎思之、明辨之(下)

?施傳剛,男,1951年生,云南大學歷史學學士、斯坦福大學人類學碩士、博士。曾在美國密歇根大學、伊利諾伊大學、加利福尼亞大學以及德國馬克斯普朗克社會人類學研究所等院校和機構從事研究或教學工作。現在佛羅里達大學人類學系任教。

采訪者:趙翰超,美國佛羅里達大學人類學系博士研究生。

摩梭族稱考究

趙翰超:我注意到您的英文著作中使用的摩梭的名稱和大部分其他西文著作都不一樣。除了您以外,好像只有瑞士蘇黎世民族博物館出的那本文集中的其他學者使用了“Moso”這個拼法。其他著作中或者拼作“Mosuo”, 或者拼作“Na”。這是為什么?

施傳剛:情況確實如此。其實瑞士那本書最后把摩梭名稱的拼法統一成“Moso”也是我堅持的結果。

在民族研究中,族稱并不是一個簡單的問題。它也許會涉及歷史、文化、政治利益、經濟利益、民族關系等諸多層面的復雜因素。一個民族又往往有不止一個名稱。多種名稱中有自稱,有他稱。自稱也可能不止一個。不同的自稱適用于不同的談話對象或不同的場合。他稱中有自我接受的他稱,有外人強加的他稱,可能有蔑稱,有尊稱。各種稱呼中有詞源詞意都清晰的稱呼,也可能有詞源詞意不可考的稱呼。

在西文學術著作中,對摩梭的稱呼和拼寫大致有三種情況。一是直接采用“摩梭”兩個字的漢語拼音“Mosuo”;二是采用摩梭語自稱的音譯,稱為“Na”;還有就是我的主張,把摩梭拼為 “Moso”。從學術的角度來看,最值得討論的是Na和另外兩個名稱的區別。另外兩個名稱其實是一個名稱的兩種不同的拼法。而是否采用Na這一名稱則牽涉到人類學和民族學的原則問題。Na是摩梭語中的自稱。采納這一名稱的學者認為他們遵循的是“名從主人”的原則。一般說來,這個原則當然是對的。任何人都沒有權利,也不應該違背主人的意愿把一個名字強加在主人頭上。這是再淺顯不過的道理。但問題在于,怎么才算真正做到了“名從主人”?在摩梭的個案中,問題并不像看起來那么簡單。

我在第一次實地調查之前就已經從各種渠道廣泛了解到摩梭人稱呼的復雜性。第一次下鄉途中在寧蒗縣城聽縣委書記介紹摩梭時,他提到的第一個問題就是稱呼問題。所以在我為博士論文從事的歷時兩年(實際在田野共15個月)的實地調查中,我一直留心這個問題。凡是遇到合適的機會,我總會用不同的方式、從不同的角度提出這個問題。當然得到的回答也不盡相同。從兩年之內各種不同背景、不同身份、不同年齡、不同性別的摩梭人給我的回答中,我總結出這樣的結論:凡是對民族關系有所了解、對民族認同有所關懷的摩梭人都不愿意被其他民族稱為Na,盡管那是他們本民族語言中簡化形式的自稱。摩梭語的自稱是Nahing。納西語的自稱是Naxi。兩個族群的自稱都可以簡化為Na。由于摩梭不愿意接受他們是納西分支的認定,他們強烈反對其他民族稱他們為Na。我的訪談對象中有人甚至情緒激烈地表示:“你要寫我們的文化就得稱我們為摩梭。要稱我們為納你就不要寫我們。”事實上,這是絕大多數有明確觀點的摩梭人的共識。聽到類似的觀點時我總要多問一句:“你們在自己的語言中不是稱自己為納嗎?”他們的回答大體是這樣的:那是我們自己的語言,我們知道我們自己是誰,你們說的并不是我們的語言。你們把我們稱為納就好像我們和納西真的是同一個民族一樣。所以我們反對其他民族稱我們為納。

我在田野中收集到的這些看法也反映在數十年來摩梭人向各級政府提出的意見。摩梭人數十年如一日地多次要求被識別為“摩梭族”而不是“納人”或“納族”。基于以上原因,我認定采用“摩梭”的名稱才是真正尊重了主人的意愿,貫徹了“名從主人”的原則。采用他們的自稱反而是不尊重他們的意愿。

那么摩梭為什么要拼成 “Moso” 呢?相對前面一個問題而言,這是個小問題,但說起來相當有趣。我從試圖弄清摩梭這個詞在摩梭語中的意思開始尋找它的詞源。在確認摩梭語中并沒有這個詞以后,我又進而搜尋和摩梭比鄰的各民族語言中是否有這個詞。在歷史上和摩梭有過較多交集的民族有納西、藏、彝、普米等。我問過不少當地和外地的這些民族中本民族語和漢語都流利的人。搜尋的結果一無所獲。我最終認定這個詞是從漢語中來的。這個名稱在中國史籍中有各種變體。最早出現在東晉常璩的《華陽國志》中,寫作“摩沙”。后來唐代樊綽的《蠻書》中寫作“磨些”。在那以后的史籍中出現過至少6個由不同漢字組合而成的變體,如“末些”“摩挲”“摩梭”等。這些不同的變體告訴我,它們并不是由漢語中有固定意義的單字組成的,這個名稱一定是外來語的音譯,就像斯大林有時被譯為史達林、斯坦福大學有時被譯為史丹福大學一樣。既然這個名稱的詞源對漢語來說也是外來語,而摩梭語、納西語、藏語、彝語、普米語中都找不到它的蹤影,那它最初是從哪里來的呢?

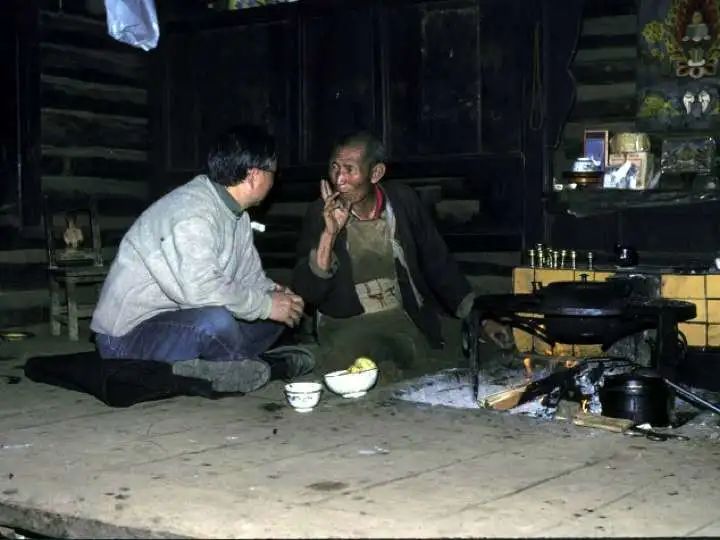

2001年與摩梭家庭共進晚餐

2001年暑假下鄉的途中,隨著三菱越野車在崎嶇的山路上顛簸盤旋,我的腦海中漫無目的地設想著一些摩梭語的對話。一時突發奇想:“摩梭”會不會是“mosi”(摩梭語“不知道”)呢?對,就是mosi!我想起了袋鼠這個詞在英語中的詞源,感到無比興奮。袋鼠在英語中的名稱是kangaroo。這個英語單詞的來源很有意思。18世紀70年代,英國的庫克船長和他手下的探險者來到澳大利亞,看到一種從未見過的大型哺乳動物,前肢很細小,奔跑是用粗壯的后腿跳躍。他們吃驚地問當地的土著這是什么動物。得到的回答是kangaroo。他們以為是這種動物的名稱,就記了下來。于是袋鼠在英語里就被稱作kangaroo。其實在澳大利亞土著的語言中,kangaroo的意思是“不知道”。因為被問話的土著聽不懂庫克船長的問話,就回答“不知道”。“摩梭”一詞的各種變體不就是同樣情景的產物嗎?不難設想,公元4世紀時(《華陽國志》成書的時間)摩梭人先民和語言不通的漢人先民相遇。漢人問:“你們是什么人?”摩梭人回答:“Mosi (不知道)。”漢人就以為這個族群稱為mosi。由于各種漢語方言發音各異,便有了摩梭名稱的各種變體。這樣說來,摩梭這個詞的詞源最終還是摩梭語,不過并不是這個民族的稱謂。嚴格說來,我提出的這個論斷不算嚴謹,它是基于一個靈感的推論,論據并不充分。但是在無法提出更可靠的解釋之前,我覺得其合理程度已經使我感到可以坦然提出來作為一家之言了。畢竟許多對人類思想產生深遠影響的宏大理論也并不都是建立在堅實的證據之上的。我提出的只是對一個小問題的見解。只要自己能夠心安,就把它提出來聊備一說吧。

既然“摩梭”是漢語對一個摩梭單詞的音譯,那么西方語言還有必要嚴格遵循漢語拼音的拼法嗎?如果漢語拼音對這個詞的拼法符合西方語言的發音習慣,當然沒有必要再另搞一套。問題是主要的西方語言中都沒有“梭”字中的雙元音。拼成“Mosuo”會使沒有學過漢語的西方人不知道這個詞該怎么念。所以我決定在我的英語著作中把摩梭拼成 “Moso”。這樣對所有說西方語言的人都不會造成讀音的困惑。因為漢語和英語都是音譯,所以并不存在是否準確的問題。事實上,這種拼法也不是我發明的。第一部有關納西的西方著作是法國人讓·巴戈于1913年在荷蘭出版的一本書,書名就是《Les Mo-so》。我關于“摩梭”的西文拼法的主張不過是遵循了這本書的先例而已。

“田野工作是人類學的基礎”

趙翰超:原來一個族稱問題和一個拼法問題背后還有那么多的說道!從您第一次到摩梭地區做田野工作到現在已經31年了。您一共去過多少次?最后一次是什么時候去的?今后還會再去嗎?

施傳剛:一共去過多少次我也記不住了,總有一二十次吧。我的履歷上都有記錄, 但沒記在心里。近些年去得少了。最近的兩次是2012年和2013年。現在我手上還有一本關于摩梭文化變遷的書稿尚未完成。初稿完成后還準備再去一次,以便核實一些寫作過程中發現的問題,并補充最新的變化。這本書完成以后我在永寧地區的田野工作也就結束了。我還有很多過去積累的資料可以寫論文。至于田野工作,由于年齡和健康的關系,今后準備把研究的方向轉向城市文化和社會問題。

趙翰超:田野工作對人類學是必需的嗎?有不做田野工作的人類學家嗎?

施傳剛:從嚴格的意義上來說,田野工作是人類學的基礎。沒有田野工作的研究就不是人類學研究了。文化人類學和政治學、經濟學、社會學、歷史學、文化學等其他學科相區別的特征并不是研究的對象或范疇,而是它的研究方法。具體而言,就是參與觀察和比較研究。比較研究其他很多學科都用,但參與觀察就是文化人類學的獨門招牌了。說文化人類學的方法就等于說參與觀察的方法。文化人類學中的田野工作就是參與觀察。除了像詹姆斯·弗雷澤(James Frazer)這類人類學幼年時期的“圈手椅人類學家”之外,我不知道有什么學者可以不做田野工作而被稱為人類學家的。

趙翰超:根據您幾十年的經驗,人類學田野工作的挑戰和局限有哪些?

施傳剛:最大的挑戰當然是一方面要適應一個陌生的環境,同時還得爭取研究對象的認可和接納。其實這對研究者心理素質的要求是很高的。太嬌氣或自視太高的人都過不了這第一道關口。我剛到摩梭地區展開田野工作時,由于之前的出版物使摩梭人的民族情感受到傷害,他們對外來的研究人員有很深的誤解,帶著防范的心態。這對我的工作造成了極大的障礙。剛開始的很長一段時間,我的工作深入不下去。周圍能接觸到的人都用一些編織的故事來對付我。比如他們告訴我,摩梭人的婚姻和漢族其實沒有什么本質的不同,都要經過媒人撮合、男方提親、送禮、下定、訂婚、舉行婚禮等過程。不同之處僅僅在于結婚以后雙方不住在一起等。我下鄉之前做過充分的圖書館研究,明知這些都是糊弄我的。但為了表明我的誠意,我對每一種說法都認真對待,不僅耐心聽取,而且認真做筆記。和我接觸的人都很高興。我和他們的關系也越來越好。但我的活動范圍都局限在區(后來改為鄉)里。沒有他們的介紹,我也無法深入村里去。日復一日,就這樣烤著火、喝著酒、聽著天方夜譚,工作卻毫無進展。我曾不止一次決心放棄。但每次下決心后,第二天一覺醒來又說服自己留下來。經常用來說服自己的理由是,人家又沒有請你來,這些人沒有任何義務對你說真話。你既然自己找上門來,就還得你自己去爭取人家的合作。另一個更為現實的理由是,離開這里你又去哪里?你怎么知道換個地方換個題目就能得到研究對象的合作?難道就這樣從人類學的陣地上落荒而逃?由于想不到別的出路,也不甘心就此敗下陣來,所以沮喪之后又說服自己鼓起勁來硬著頭皮頂下去。

這樣撐了快兩個月,一般的歷史、文化、宗教、民俗、傳說等內容倒是收集到不少資料,但就是不能下到村里進行逐戶訪談。在田野幾個星期,完全脫離了自己熟悉的生活環境,不論是智力方面還是生活習慣方面,都感到一種很大的心理壓力和饑渴感。于是我決定到麗江住幾天,一方面換個環境,另一方面整理一下思想和筆記。從麗江回到永寧后,奇跡發生了。所有見過我的人都成了“熟人”而不再是“生人”。可能是我的再次出現使人們相信了我先前的承諾:我不是來這里獵奇的,而是來認真研究他們的文化的。我也不是來一次就再也見不到了,而是會把研究摩梭文化作為自己的事業,今后會經常回來。到底是因為什么我也說不清楚。總之在那之后不久,我就有機會擴大接觸的范圍,最終選定了壩區的四個村子和山區的一個村子作為我博士論文的田野點。真正的田野工作也就得以正式展開。現在回想起來,開頭的一兩個月半途而廢的可能性是非常真實的。

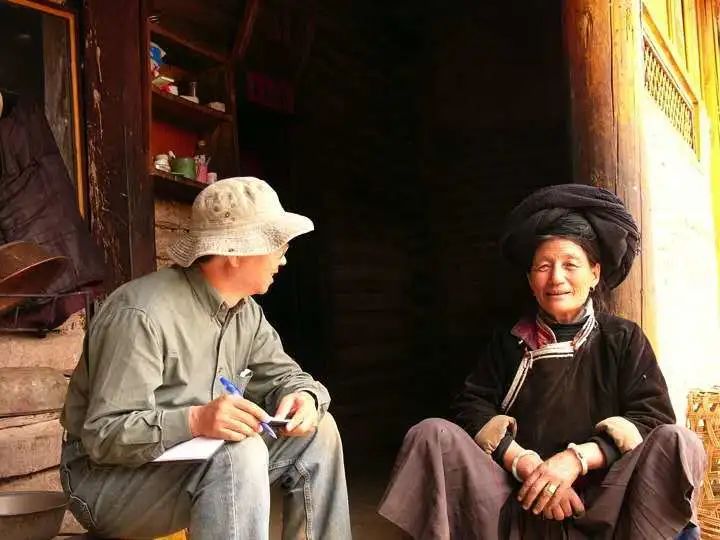

2001年在永寧泥鰍溝下村對藏傳佛教僧人訪談

除了上面說到這一點外,還有一些難題貫穿研究工作的始終。總的說來都是和人際關系與掌握分寸有關。你知道, 作為美國大學的研究人員,我們的研究計劃中有關職業道德的部分都得經過IRB (InstitutionalReview Board, 美國有法律要求所有以人作為研究對象的研究項目都必須保障研究對象的利益、尊嚴和隱私。包括大學在內的各種研究機構都設有專門的部門,即IRB,審批每一個研究項目保障人權的具體措施。——趙注)的審批。在田野工作中既要遵守美國的相關法規,又要使工作能順利進行,操作起來是很不容易的。更為根本的一點是研究者和被研究者的工作關系。

研究者不請自來地進入被研究者的生活環境中,請求他們配合、占用他們的時間和注意力。如何才能使他們愿意配合?給他們適當的補償當然于情于理于法都是必須的。但在具體操作時采取何種方式、如何掌握分寸,事情就不那么簡單了。尤其要想建立可以長期持續的工作關系,田野工作的方式方法就不是一門技術而是一門藝術了。被研究對象接待研究者的機會成本也是一個大問題。機會成本越大,越難爭取到他們的時間和注意力。

趙翰超:可以請您解釋一下機會成本在這里的意思是什么嗎?

施傳剛:在這里的意思就是如果被研究對象的時間和精力不是用來配合研究者,他還有什么別的機會來利用這段時間從事其他對自己有利的事情。我剛到摩梭地區展開田野工作時,絕大多數摩梭人的經濟活動都是務農。農忙時我只能觀察。訪談主要是在農閑時進行。農閑時他們如果不和我談話可以把時間用來休息、娛樂,機會成本不高。現在就不一樣了。年輕人都到外地打工了。留下來的都是老人孩子。老人擔負著維持家務的全副擔子,時間比20世紀80年代緊得多。偶然能碰到從外面回來的年輕人。他們好不容易回一趟家,在家的時間有限,不可能悠閑自在地接受你的訪談。大家的時間都比從前緊張多了。即便別人愿意和你談幾句,你也會感到很大的壓力,不好意思占據他們太多的時間。像我80年代和90年代前半期那樣從容不迫地從事田野工作的環境已經一去不復返了。

“理論是就事論事的見解”

趙翰超:我看您的著作時感覺拿不準您是哪個學派或是屬于哪種理論的,能請您談談理論在學術研究中的作用與價值嗎?

施傳剛:這是一個重大的哲學問題,不是幾句話能說透的。廣義的理論其實是無處不在的。英語有句話說,你不可能在海灘上翻一塊石頭而沒有理論。這句話的意思是,人的所有行為背后都有一個由頭,或者說一個或隱或現的動因。看起來可能是毫不經意的行為,深究起來一定不會那么簡單。理論的作用是指導人的思維,其價值是非常重大的。上升到學術研究的層面,理論就不僅僅是一種或隱或現的存在了。學術研究的目的是針對某種現象或問題提出解釋。人類社會已經有數千年的文明史和思想史。古往今來無數睿智的頭腦嘗試過對各種現象和問題提出解釋。學術研究和其他智力活動的區別就在于它不能是一個學者在那里孤立地苦思冥想、自說自話,而必須參與到已經存在的智力對話中去,并經受同時代的其他學者和未來的學者的審視與詰難。要參與智力對話當然就必須首先了解已然存在的各種見解并決定取舍。你可以把我這里說的“見解”就理解為“理論”。一種見解或者理論如果能啟發其他學者對相關的現象或問題提出新的見解,它就會吸引追隨者,形成理論流派,也就是我們常說的主義。換句話說,理論在學術研究中具有根本性的重要意義。正是因為這一點,我們每一個研究生剛入學最重要的兩門必修課就是人類學史和人類學理論。

雖然理論的目的都是為現象或問題提出見解,但是理論家的角度、路數和風格可以有極大的差異。古今中外都不乏這樣的理論,一個現象或問題經過它的解釋后不是更清楚了,而是更混沌了。

在我看來,有這樣的理論不如沒有。我在課堂上和自己的閱讀中接觸過各式各樣的理論。但是對我的人生和思想影響最為深廣的體系還得算中國的儒家思想和西方的唯物主義。因此我對玄奧虛誕的東西從來不感興趣。我能欣賞莊子那種逸興遄飛的才華,但也就是欣賞而已。我所理解的社會科學研究的對象都是已經存在并且已經被人類感知的社會現象和文化現象。脫離現實并不顧邏輯的創造性在社會科學研究中不應該占有任何地位。在社會科學研究中,所謂的“缺乏想象力”也可以被解讀為嚴謹務實。孰是孰非,當然見仁見智。

我并不指望我的見解能得到普遍的認可。而我自己也絕不會隨波逐流。你說從我的著作中看不出學術流派或明顯的理論傾向,那是因為我拒絕被任何一種理論捆綁。和我研究的課題直接相關的理論或學術見解我都不會放過。但我從來不會為了彰顯理論而生拉活扯。所有理論在我看來都是就事論事的見解。

2006年在永寧八株村訪談

說到這里,我想干脆也談一點我對知識的看法。在社會科學領域中,我所追求的知識必須同時具備四個條件,四個英語單詞都以 “able”結尾,即verifiable (可以驗證的), justifiable(可以說明理由的), falsifiable(可能被證明是錯誤的), 以及improvable(可以不斷完善的)。人類認知的領域和智力的體驗當然大大超過我這個非常狹窄的定義。也就是說,我不認為人類的所有智力活動都可以導致知識。用我喜愛的小提琴和書法來打個比方。海菲茲或者帕爾曼小提琴拉得再好,王羲之或者鮮于樞字寫得再好,他們錄制的唱片或留下的書法作品都不會同時具備我提出的四個條件。所以他們留下的不是知識而是藝術。研究他們的藝術的學術著作可以成為知識,但他們藝術實踐的產品本身不是知識。廣而言之,對藝術規律或技巧的探索可以成為知識,但藝術作品本身不是知識。藝術和知識有著極其密切的相互關聯,但兩者在性質上不是同一回事。

哲學和社會科學中的很多具有深遠影響的理論都不符合我提出的四個條件。在我看來,那樣的理論作為增強智力的操練可能是有用的,但是對我們認識人類的社會、文化和歷史并沒有太大幫助。這四個條件不僅是我吸收知識的取舍標準,更是我自己作品的質量檢驗標準。我認為理論固然重要,但更重要的是邏輯。在我進入學術界的幾十年來,理論已經被盲目抬高到不恰當的地步。尤其是青年學生和學者,往往因為急于表現自己的水平為理論而理論,以致理論和現實完全脫節,成了我開玩笑說的“空對空導彈”。理論也因此而喪失了它本來的作用和意義。

另外,邏輯卻完全沒有得到應有的重視。社會科學各學科的研究生課程中都沒有關于邏輯的系統訓練。很多學術著作的論點和論據不能自圓其說,作者卻懵然不知。這種現象中西皆然。事實上,邏輯在社會科學研究中的地位就像數學在物理學研究中的地位一樣。每一個稱職的社會科學家都應該首先能夠熟練掌握形式邏輯和非形式邏輯,也就是掌握推理論證的規則

和技巧。在實際運用中,非形式邏輯遠比形式邏輯重要。

趙翰超:這篇訪談錄會被公開發表,作為一位前輩學者,您對像我這樣的青年學生或學者有什么忠告嗎?

施傳剛:就讓我以它的標題和大家共勉吧:博學之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之。

我們這一代:滇云人類學者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學民族學學者的學術訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區的第三代人類學學者為主,亦收錄曾在云南求學或工作過的日本學者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經歷、調查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學、人類學調查,少數民族研究中心等大學學科建設的議題,以及對整個中國人類學發展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現出一代人類學學者的學術追求與思想風貌。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司