- +1

陳平原 | 小而可貴之書

人文書系系列叢書

陳平原 主編

復(fù)旦大學(xué)出版社

2020年8月

出版說明

本叢書原為陳平原先生應(yīng)香港三聯(lián)之約編就,并于2008年起在香港陸續(xù)出版繁體字版,反響頗佳。因為發(fā)行等方面的限制,叢書少為內(nèi)地讀者所見,實在是一個不小的缺憾。蒙香港三聯(lián)授權(quán),我社于2010年起陸續(xù)推出簡體字版,但愿對內(nèi)地讀書界是一種補償。

陳平原先生曾為本叢書香港三聯(lián)版撰有總序,略述叢書的編選宗旨和出版的因緣際會,無不精妙絕倫,讀者諸君于叢書總序中可以品味。關(guān)于該叢書的編選,作為主編的陳平原先生認為,“與其興師動眾,組一個龐大的編委會,經(jīng)由一番認真的提名與票選,得到一張左右支絀的‘英雄譜’,還不如老老實實承認,這既非學(xué)術(shù)史,也不是排行榜,只是一個興趣廣泛的讀書人,以他的眼光、趣味與人脈,勾勒出來的‘當(dāng)代中國人文學(xué)’的某一側(cè)影。若天遂人愿,舊雨新知不斷加盟,衣食父母繼續(xù)捧場,叢書能延續(xù)較長一段時間,我相信,這一‘圖景’會日漸完善”。

于今,陳先生的宏愿,經(jīng)由我們的“加盟”和內(nèi)地讀者的捧場,可以說已部分得以實現(xiàn);無論如何,為中國學(xué)術(shù)的繁榮做點傳薪的工作,也是復(fù)旦出版人的志趣所在。

復(fù)旦大學(xué)出版社

總 序

陳平原

老北大有門課程,專教“學(xué)術(shù)文”。在設(shè)計者心目中,同屬文章,可以是天馬行空的“文藝文”,也可以是步步為營的“學(xué)術(shù)文”,各有其規(guī)矩,也各有其韻味。所有的“滿腹經(jīng)綸”,一旦落在紙上,就可能或已經(jīng)是“另一種文章”了。記得章學(xué)誠說過:“夫史所載者,事也;事必藉文而傳,故良史莫不工文。”我略加發(fā)揮:不僅“良史”,所有治人文學(xué)的,大概都應(yīng)該工于文。

我想象中的人文學(xué),必須是學(xué)問中有“人”——喜怒哀樂,感慨情懷,以及特定時刻的個人心境等,都制約著我們對課題的選擇以及研究的推進;另外,學(xué)問中還要有“文”——起碼是努力超越世人所理解的“學(xué)問”與“文章”之間的巨大鴻溝。胡適曾提及清人崔述讀書從韓柳文入手,最后成為一代學(xué)者;而歷史學(xué)家錢穆,早年也花了很大功夫?qū)W習(xí)韓愈文章。有此“童子功”的學(xué)者,對歷史資料的解讀會別有會心,更不要說對自己文章的刻意經(jīng)營了。當(dāng)然,學(xué)問千差萬別,文章更是無一定之規(guī),今人著述,盡可別立新宗,不見得非追韓摹柳不可。

錢穆曾提醒學(xué)生余英時:“鄙意論學(xué)文字極宜著意修飾。”我相信,此乃老一輩學(xué)者的共同追求。不僅思慮“說什么”,還在斟酌“怎么說”,故其著書立說,“學(xué)問”之外,還有“文章”。當(dāng)然,這里所說的“文章”,并非滿紙“落霞秋水”,而是追求布局合理、筆墨簡潔,論證嚴(yán)密;行有余力,方才不動聲色地來點“高難度操作表演”。

與當(dāng)今中國學(xué)界之極力推崇“專著”不同,我欣賞精彩的單篇論文;就連自家買書,也都更看好篇幅不大的專題文集,而不是迭床架屋的高頭講章。前年撰一《懷念“小書”》的短文,提及“現(xiàn)在的學(xué)術(shù)書,之所以越寫越厚,有的是專業(yè)論述的需要,但很大一部分是因為缺乏必要的剪裁,以眾多陳陳相因的史料或套語來充數(shù)”。外行人以為,書寫得那么厚,必定是下了很大功夫。其實,有時并非功夫深,而是不夠自信,不敢單刀赴會,什么都來一點,以示全面;如此不分青紅皂白,眉毛胡子一把抓,才把書弄得那么臃腫。只是風(fēng)氣已然形成,身為專家學(xué)者,沒有四五十萬字,似乎不好意思出手了。

類似的抱怨,我在好多場合及文章中提及,也招來一些掌聲或譏諷。那天港島聚會,跟香港三聯(lián)書店總編輯陳翠玲偶然談起,沒想到她當(dāng)場拍板,要求我“坐而言,起而行”,替他們主編一套“小而可貴”的叢書。為何對方反應(yīng)如此神速?原來香港三聯(lián)書店向有出版大師、名家“小作”的傳統(tǒng),他們現(xiàn)正想為書店創(chuàng)立六十周年再籌劃一套此類叢書,而我竟自己撞到槍口上來了。

記得周作人的《中國新文學(xué)的源流》1932年出版,也就五萬字左右,錢鐘書對周書有所批評,但還是承認:“這是一本小而可貴的書,正如一切的好書一樣,它不僅給讀者以有系統(tǒng)的事實,而且能引起讀者許多反想。”稱周書“有系統(tǒng)”,實在有點勉強;但要說引起“許多反想”,那倒是真的─時至今日,此書還在被人閱讀、批評、引證。像這樣“小而可貴”、“能引起讀者許多反想”的書,現(xiàn)在越來越少。既然如此,何不嘗試一下?

早年醉心散文,后以民間文學(xué)研究著稱的鐘敬文,晚年有一妙語:“我從十二三歲起就亂寫文章,今年快百歲了,寫了一輩子,到現(xiàn)在你問我有幾篇可以算作論文,我看也就是有三五篇,可能就三篇吧。”如此自嘲,是在提醒那些在“量化指標(biāo)”驅(qū)趕下拚命趕工的現(xiàn)代學(xué)者,悠著點,慢工方能出細活。我則從另一個角度解讀:或許,對于一個成熟的學(xué)者來說,三五篇代表性論文,確能體現(xiàn)其學(xué)術(shù)上的志趣與風(fēng)貌;而對于讀者來說,經(jīng)由十萬字左右的文章,進入某一專業(yè)課題,看高手如何“翻云覆雨”,也是一種樂趣。

與其興師動眾,組一個龐大的編委會,經(jīng)由一番認真的提名與票選,得到一張左支右絀的“英雄譜”,還不如老老實實承認,這既非學(xué)術(shù)史,也不是排行榜,只是一個興趣廣泛的讀書人,以他的眼光、趣味與人脈,勾勒出來的“當(dāng)代中國人文學(xué)”的某一側(cè)影。若天遂人愿,舊雨新知不斷加盟,衣食父母繼續(xù)捧場,叢書能延續(xù)較長一段時間,我相信,這一“圖景”會日漸完善的。

最后,有三點技術(shù)性的說明:第一,作者不限東西南北,只求以漢語寫作;第二,學(xué)科不論古今中外,目前僅限于人文學(xué);第三,不敢有年齡歧視,但以中年為主─考慮到中國大陸的歷史原因,選擇改革開放后進入大學(xué)或研究院者。這三點,也是為了配合出版機構(gòu)的宏愿。

2008年5月2日

于香港中文大學(xué)客舍

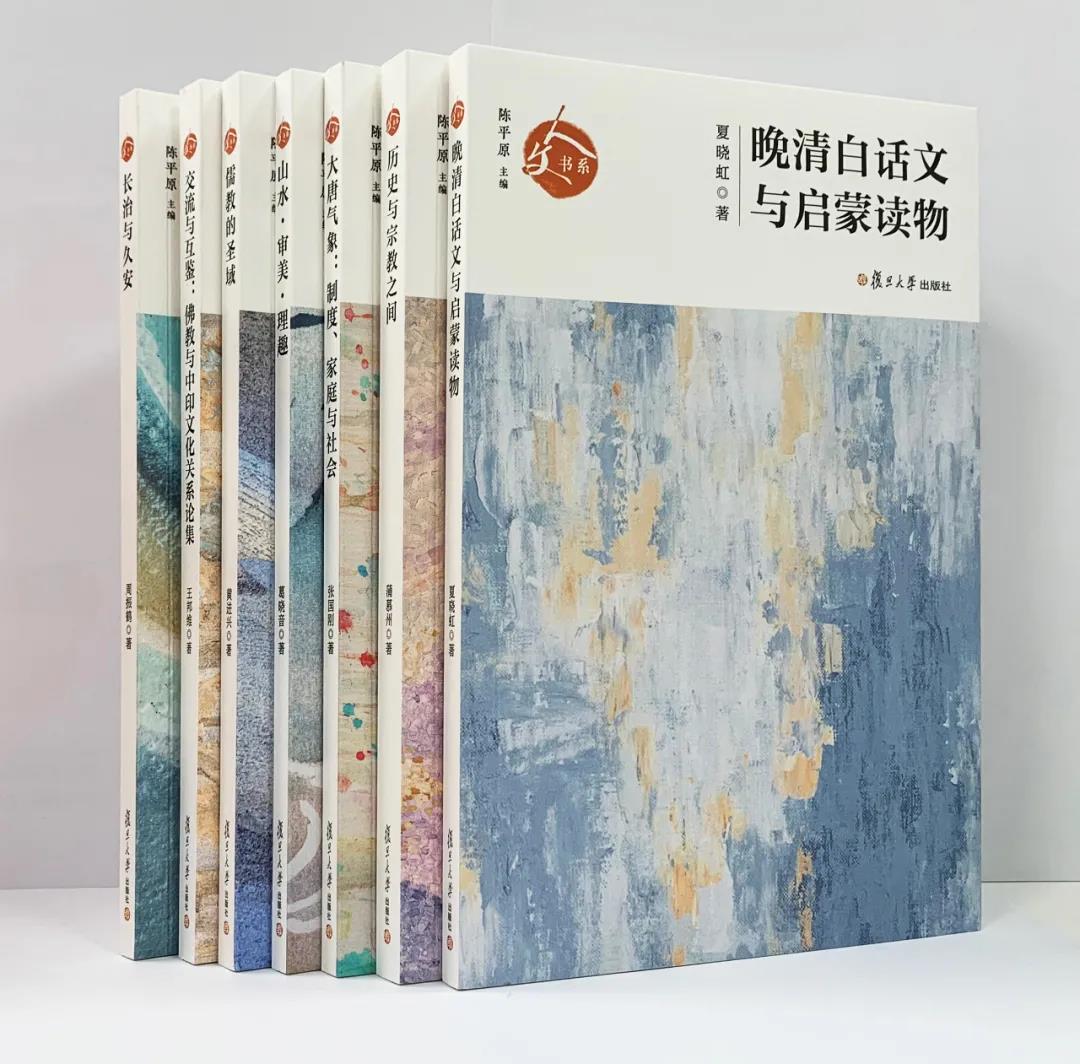

本系列新出圖書

夏曉虹《晚晴白話文與啟蒙讀物》

周振鶴《長治與久安》

蒲慕州《歷史與宗教之間》

張國剛《大唐氣象:制度家庭與社會》

葛曉音《山水·審美·理趣》

黃進興《儒教的圣域》

王邦維《交流與互鑒:佛教與中印文化關(guān)系論集》

本系列已出圖書

陳來《宋明儒學(xué)論》

陳平原《千年文脈的接續(xù)與轉(zhuǎn)化》

梁元生《邊緣與之間》

王汎森《近代中國的史家與史學(xué)》

錢理群《與周氏兄弟相遇》

閻步克《官階與服等》

趙園《明清之際的思想與言說》

羅志田《變動時代的文化履跡》

陳思和《當(dāng)代小說閱讀五種》

葛兆光《中國宗教、學(xué)術(shù)與思想散論》

榮新江《隋唐長安:性別、記憶及其他》

葛劍雄《人文千秋》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司