- +1

黃島一夢

原創 財經天下周刊記者 AI財經社

編輯 / 嵇國華

2013年9月22日,青島東方影都啟動儀式的紅毯秀上,妮可·基德曼、萊昂納多·迪卡普里奧、李連杰、章子怡等影星來去如蝶,穿梭在耳語、香檳和群星之間。彼時還只是一片工地的東方影都,被裝扮得活像個國際電影節現場。

在場的地方官員和王健林在內的萬達高管們都相信,黃島的未來,就要隨著這個夏天綻放了。盡管在當時,黃島不過是個城鄉結合部,媒體形容它為“偏遠漁村”,海邊最常見的風景是分散在海灣的海參鮑魚池,和遠處海面上的扇貝養殖場。

多年過后,熠熠生輝的東方影都改名換姓,老板從“老王”變成“老孫”。唯一遺留下來的,是王健林斥資1500萬元買下的六大國際影星肖像,寂靜地閃爍在融創茂廣場旁。曾經名噪一時的東方影都,成了萬達的“棄子”,融創的“現金牛”,地方不愿多提的“傷痕”。

但很快,東方影都又將迎來它的新管理者。AI財經社獲悉,原屬融創的管理權或將讓渡給青島市政府下轄的西海岸發展集團接管。知情人士透露,由于融創接管三年時間里,“東方影都”在影視上并未有太大起色。當地政府不滿于“東方影都”的IP衰弱,打算以土地置換的方式,親自運作。

從一個沉默千年的小島,到眾多偶然因素下躍升為第九個國家級經濟新區,黃島備受矚目的同時,其發展也充滿跌宕。黃島區政府從來沒有停止過探索,但始終沒有迎來屬于它的“黃金時代”。

有些黯然的黃島,它的未來通向何方?

破碎的影都夢

進入七月份,東方影都影視棚終于一掃前陣子的冷清。疫情過后,不少劇組們開始組團進駐。為了助力影視產業復蘇,黃島區政府拿出單個園區能享受最高1000萬元的補貼政策,每個劇組最高補貼100萬元。

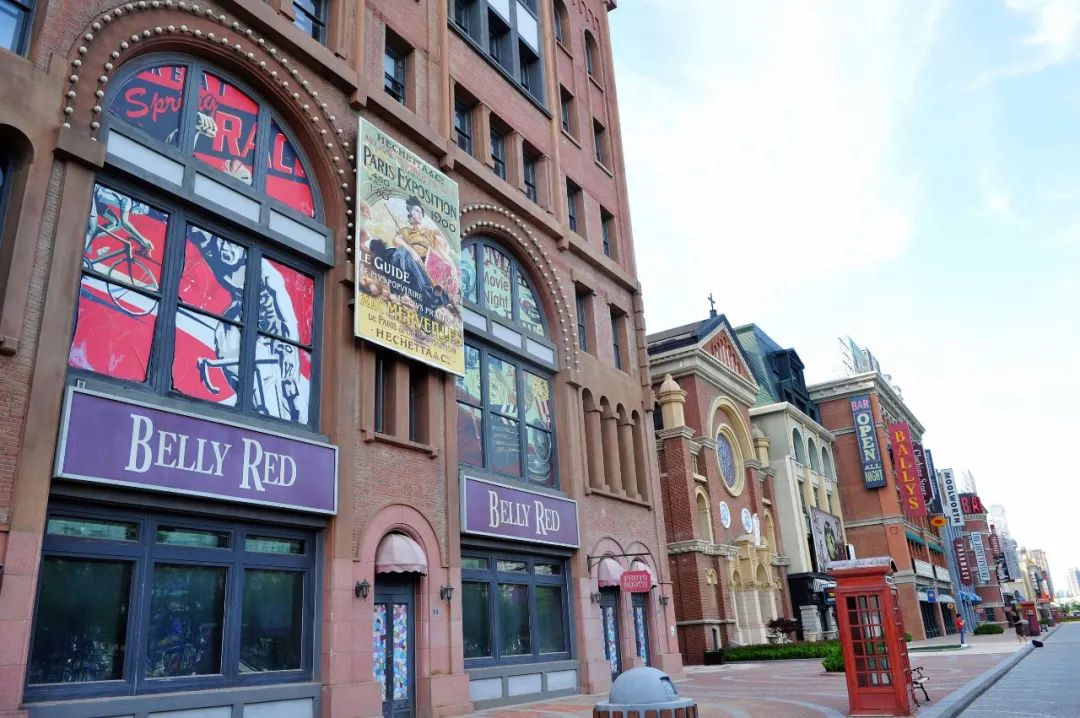

在這座影視宮殿之外,東方影都附近的商業街道依然空曠無比。這里的很多個建筑,既有泛著民國時期老上海調調的小巷,也有著歐式典雅風情的古典建筑。

少有游客注意到,在這些富麗堂皇的建筑內里,放置的是一批批雜亂無序的廢棄物。而按照最初的規劃,它原本應該落成為一個影視制作取景地、充滿商業活力的步行街。黃島本地的朋友感嘆說,“如果王老板還能繼續做下去,這里的商業可能還會復活,但現在,只剩一盤散沙。”

“東方好萊塢”的基礎設施是到位了,人氣卻差了一大截。

“東方好萊塢”,曾經是黃島區政府和王健林的一個金黃色的夢。這個遠景目標,成為了很多人的淘金地:東方影都項目員工、影視從業者、以及雄心勃勃的當地區政府。

“東方影都”之夢起于2013年。那一年,王健林扔了500億元,砸向了西海岸新區,建成了30個室內拍攝棚。青島市政府也很豪爽地給予萬達大力支持,比如星光島的填海項目,以及較低的土地價格。王健林用不到400元/平方米的樓面價,拿下了黃島區前灣地塊中68萬平方米的商品住宅用地。彼時,附近的商品房價格達到8000元/平方米。

從大連起家的王健林,幾乎把同樣毗鄰濱海的青島當成了他的第二故鄉。實際上,王健林當時的算盤打得很響,先是以商業住宅項目銷售養活影視產業基礎設施投資,再將青島東方影都與萬達影視打包上市。

有曾深度參與該項目合作的人士向AI財經社透露,萬達原本的計劃是,從2013年開始,東方影都周邊地產項目每年達到70億元銷售目標,5年就能達到350億,“這么算下來,基本相當于白賺了。”但市場是殘酷的,這些項目后來的銷售成績并不理想。

王老板的確把電影當成了萬達的第二產業。東方影都啟動之前,王健林已動手收購了美國第二大院線AMC,加上國內的萬達院線,占據了巨大的院線優勢。之后,又從好萊塢拿回了華納兄弟、索尼、福斯等9家公司3年內來東方影都拍攝11部大片的訂單。

他許下豪言,東方影都的建設將提升青島文化產業水平,甚至改變青島城市定位,使之成為世界影視文化旅游名城。

在王老板“誰來青島拍片,我就給誰錢”的號召下,東方影都的輻射力迅速擴大。從最早張藝謀的《長城》,到來自好萊塢的《環太平洋2》,再到《流浪地球》與《瘋狂的外星人》,東方影都不斷吸引大制作劇組入駐拍攝。

沒有人想到,2017年,萬達開始戰略收縮,王健林將旗下13個文旅項目的91%股權,以438億元的價錢轉讓給了融創,東方影都也成了“棄兒”。

有青島影視從業人士認為,雖然東方影都的發展不及預期,但它踩準了工業影視崛起的需求。如今的影視制作不是像橫店一樣有演員有道具就行了,一個大型的影視制作,背后需要上千人的協作,影視工業化必將是未來的趨勢。但黃島能否憑借東方影都搶占的先機,成為真正的贏家,這就不好說了。

等待重啟

如今,萬達規劃的“東方好萊塢”已不再。這個難題一度留給了接管者融創。交易過后,萬達只負責影視產業園的運營,搭建30個攝影棚的產業園以及附近地產項目的所有權被劃歸給融創。但從二者的一系列舉措來看,萬達和融創的思路并不一樣。

有青島的房地產業內人士直言,融創實際上看中的還是影視城附近的土地,影視運作思路遠不如萬達。“萬達當年是投入了大量的資金,引進產業,希望能打造出一個影視工業產業鏈,但融創在這方面并沒有什么動作。電影工業又是一個需要長期養著的一個東西,不進錢不進高端人才不行。”

“融創從北京外聘了一些高管專門做文旅,東方影都宣稱是東南亞最好的攝影棚,但價格也相對較高。對國內的劇組來說并沒有很大吸引力。橫店最初營業還給了免費的攝影棚優惠,東方影都并沒有這樣的優惠。”

時過境遷,黃島這片土地上的影視產業,開始出現了更多政府主導的跡象。AI財經社獲悉,東方影都管理權或將讓渡給西海岸發展集團。

天眼查APP數據顯示,西海岸發展集團,是青島國資委100%持股的市直大型國企,主要職責是對西海岸新區三大片區97.35平方公里實行市場化開發。在不久前的7月份,西海岸發展旗下的西海岸控股以3.82億元競得北京文化15.16%的股份,顯示了黃島地方加碼影視投資的決心。

這點燃了一些影視從業者的希望。“我還是相對看好政府接手后的東方影都。東方影都現在的困境一是缺政策,另一是缺服務配套。王健林手里畢竟有最大的院線,是能盤活這盤棋的籌碼,但自王健林轉讓了之后,東方影都的影視資源一落千丈,運營和管理也沒有跟上。此前規劃的外景拍攝地,也遲遲沒有進展。希望這次政府接手后,會有更多實質性的優惠政策吧。”

從全國來看,青島以及整個山東,影視及文化產業的基礎并不算強。這些年來,前來青島拍攝的劇組大多拍完就走,真正能留在黃島發展的并不多。

“黃島的影視資源是很優質的,依山傍水,特別適合拍一些現代劇。但黃島這幾年的影視基本上停滯不前。雖然說出了《長城》這類的片子,但畢竟是外來的影視公司。青島不能只當一個取景地,要當一個出品地。希望政府未來在影視公司最關心的影棚、上映補貼、注冊優惠力度上有所表現。”

星光島看不見“星光”

東方影都的“擱淺”,讓黃島錯失的不僅僅是影視行業的發展窗口,而是一次通過影視布局撬動區域發展的歷史機遇。隨著東方影都的日薄西山,緊隨影視行業的后續業務布局也如多米諾骨牌一般,節節衰弱。

緊鄰黃島西海岸線不遠處,是占地2400畝的東方影都星光島。星光島是國內唯一一座填海而成的島嶼。2015年,當地媒體對它的描述為“萬達集團500億恢弘鉅制,東方夢幻之城青島再造世界第九大奇跡,以千畝超級海島,六大世界級巔峰業態,執掌世界中心。”

這里建有世界上獨一無二的“貝殼橋”,國內首個采用杜比全景聲系統的“銀螺大劇院”,能夠容納千人的青島東方影都會議中心,一家高端富豪游艇會所,一批五星甚至六星級的酒店群,王健林甚至把王思聰在英國上過的貴族學校赫德國際學校引了進來。

為了打造星光島,王健林不遺余力。但可惜的是,王健林心中所想的夢幻之城并沒有照進現實,如今,散落在星光島的是一片片罕有人煙的樓盤。

雖然島內面積不大,但卻已經占據了近4期開發的融創東方影都星光島住宅土地。早在開盤初期,政策為了鼓勵買房,給予購房者極低的貸款利息,同時在市區接近2萬元/平方米的行情下,星光島的房屋均價僅僅8千元/平方米。

種種優惠條件,星光島的第一批開荒者們選擇了星光島。2016年,各項利好政府迎來爆發,以及隨之各大展會、項目的開業,星光島房價開始直線躥升,一度直飛3萬元/平方米。但現如今,東方影都星光島小高層每平方米均價滑落至15800元左右,成交量迅速下滑。

長期生活在星光島本地的張明認為,雖有大型規劃落地,但星光島整體配套并不完善,特別是學區是其明顯短板。“由于島內配套不足,星光島購房客群多以外地投資為主,本地購房者更多在配套成熟的開發區買房。”

而在星光島附近也聚集了不少新盤,以青島東方影都、世茂諾沙灣、福麟三棟等項目為典型代表。眼下,萬科、世茂、龍湖、保利等房地產開發“大戶”,也都在西海岸線附近提前布局。有黃島本地人士甚至直言,“青島開發商的樂土在黃島,黃島開發商的樂土在星光島。”

“作為全國唯一建成的人工島,星光島有著獨一無二的山海資源,把它打造為一個度假小島,文娛小島,甚至電影小島都好,但在種種可能里,有關方面選擇了最失敗的一種,依舊靠著房地產的賣地收入支撐。”張明說道。

如今,原本可以夜觀星空的星光島,抬頭只能看見不斷觸碰天際線的高樓。星光島上看不見星光,只能依稀看見幾處微弱的街燈。

一個好的消息是,據當地中介透露,待東方影都第5期項目住宅銷售完后,星光島將暫停住宅開發,原來預留的六七八三期地塊,其中一部分將建成公立學校和農貿市場。

星光島的無序開發只是黃島的一個典型縮影。事實上,黃島近年來一直是青島樓市供應和成交的主力,8月份,該區依舊領跑新盤供應量排行榜。

青島地產研究人士張百忍說道,過去幾年,西海岸新區出讓了大片土地,現在光黃島一個區就有200多個樓盤,“好處是相比青島市中心,黃島確實很低,壞處是吸引不來人才,空置率比較高。”

盡管黃島的土地面積跟深圳差不多,有近2000平方公里,但人口相差了近十倍。“黃島留下來的本地人并不多,大多數是外地人,其中三分之一是東北人。”

一個區域的發展離不開人口。黃島區曾宣布,2030年,黃島區人口達到410萬規模,而2020年,黃島區人口規模還不到180萬。這意味著,黃島要在未來10年,以23萬人/年的人口增速,搶到230萬人,而黃島近年來的落戶速度不到5萬人/年。

土地城市化速度,遠遠大于人口增長速度,成為黃島城市化進程中的發展魔咒。

黃島的“脆弱”與繁榮

上世紀七十年代,位于膠州灣以西的黃島,還是一片與青島主城區隔海對望的荒灘野郊。放眼望去,黃島延綿數百里的西海岸線,除了土路,就是一片片的莊稼地。

中石化成了這里最早的拓荒者。青島進口原油碼頭、中石化青島煉油公司先后落在黃島東北海岸,下游配套的化工廠和物流公司也紛至沓來。居民區、學校、醫院、商鋪、化工區,一并聚集在這個曾經的荒灘上,造就了一個強勢的縣域工業集散地,紡織業、機械制造業、輪胎制造業等蓬勃發展。

隨著西海岸經濟新區建設大幕的拉開,黃島開始了它的產業轉型之路,努力摘掉“老工業”的帽子。

過去三十年,黃島先后被定位為“青島經濟技術開發區”、“西海岸新區”、“山東自由貿易區”、“前灣保稅港區”。與之相應的,是不斷搖擺的區域主導產業:港口產業、海洋經濟、文化影視、旅游產業……在探索產業化轉型方面,黃島區政府十分積極,但五花八門的頭銜背后,黃島多個功能區出現了紊亂無序的發展局面。

“黃島的開發是全域式開發,政府像撒胡椒粒一樣,給黃島區劃定了十大功能區,遍地開花。”

比如黃島引以為傲的綿延數百里的海岸線黃金沙灘。與其他沙灘海域不同,黃島西海岸線沙灘的周邊并不是成群的別墅和度假村酒店,而是一排排住宅公寓寫字樓,金融中心味十足。

“東方影都”聲量式微的那幾年,“藍色經濟”的口號吹響了整個齊魯大地,懷揣著海洋產業夢的黃島區政府,把董家口集聚區為代表的臨港經濟視為黃島新經濟的增長點。

做大做強海洋經濟,是黃島區政府一直想解決的問題。2017年,青島西海岸新區定下了2020海洋經濟規模達到1650億元的計劃。2018年,黃島又制定了海洋經濟發展的三年行動計劃。有關海洋經濟產業規劃、產業園區、具體扶持措施如雨后春筍般冒了出來。

政策一擁而上,困局也隨之出現。“世界上沒有哪個國家或者城市,是完全靠海洋經濟起來的。海洋經濟很難界定,是靠石油,還是漁業,還是靠船舶運輸,這個說不清楚,本身就不是一個明確的領域,它的效益很難出來。”

黃島的發展困境,其實也是整個北方經濟的問題。近幾年,黃島區的發展實際上還是一種強投資的發展,由政府主導,產業基建都是政府出錢,但效益不佳。

一直以來,GDP增速、財政收入增長率成為地方政府晉升的核心指標。“GDP錦標賽”下,地方政府大搞城市建設,產業無序化問題開始出現。

黃島目前少數的幾個亮點,一是引入中芯國際創始人張汝京的芯恩半導體,二是引進富士康半導體的高端封測項目,但這些也不是一朝一夕能做出來的。目前能快速提振經濟的產業,除了港口,還是以往的化工和外貿。

2020年,一陣“工業互聯網”的風刮來之后,青島最火熱的概念也從“東方好萊塢”變成了打造“世界工業互聯網之都”。被冠以西海岸新區的黃島,轉而把“雙招雙引”作為工作的第一戰場,探索著有關5G、智慧工業等新興產業的興起之路。青島官方宣布,2020年以來,西海岸新區先后引進國際半導體產業園、無鋒科技、優刻得、優必選等重點項目230個、總投資2507億元。

又一場大規模的招商計劃正轟轟烈烈地開展。綿延數百里的西海岸線上,除了一排排空置率高的辦公寫字樓外,余下不變的,只有那溫潤的氣候和狂烈的海風......

本文系【AI財經社】原創內容,未經授權,禁止任何轉載

原標題:《黃島一夢》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司