- +1

6位中國當代文學大家,出現在這部紀錄片里

原創 毒Sir Sir電影

常有人問Sir。

想提高電影審美品味,有沒有特別招數。

有是有,就怕你嫌Sir暴露年齡——

看文學作品。

因為有時分電影之高下的,并不是故事,而是“敘事”。

好比杜琪峰最喜歡自己的《柔道龍虎榜》(Sir也好喜歡),可很多觀眾覺得,也就so so啊,不就是一個小故事嗎?

對,它的高級之處,就是杜氏敘事。而好的電影敘事,能引出故事本身所沒有的哲學和美學體會,用人話說就是……“像詩哦、好有想象哦”等等。

但敘事這門手藝,從哪來?

最早,就從文學來。

你說你太忙啦沒什么時間,好的Sir理解,那么。

看一部紀錄片的時間總有吧?

這部片里記錄了中國幾位頂級作家,比如賈平凹、莫言等……你也別說鄉土題材你不感冒。

就算你是城市青年,你也是城市這片土地長大的。

好比伍迪·艾倫這種紐約(老)小子,也是紐約那片土地養大的。

懂了吧?

敘事不是時尚穿搭,沒有什么土和洋。

而這部紀錄片,起碼可以為你的電影審美,開一個絕對不土的好頭——

文學的故鄉

假如時光倒流,你有一次這樣的機會:

魯迅先生帶你游逛他的家鄉,指給你看他和閏土一起捕過鳥的地方,一起偷過西瓜的田地.......甚至如果閏土還活著,他還會讓閏土給你簽個名;

又或者魯迅路線一轉,準備帶你去上海灘走走。不是現在的上海灘,是100年前那個,逛逛他上海租界的家,說說他和妻子的日常。如果恰好遇上蕭紅來此借宿,哇,你又有了一張合影;

你去不去?(免費,保證沒有旅游點強買強賣)

行了,冷靜。

想去,也沒有。

因為遺憾的是。

魯迅生前,并沒留下任何錄像資料。

《文學的故鄉》的導演張同道,他也有同樣的遺憾——

“先生去世之后,有電影人拍魯迅先生的葬禮,可就是沒人在先生健康的時候去拍一拍他的生活。紀實有不可替代的力量,多大的明星去扮演他,也不是他。”

所以。

為了防止再有這種類似的遺憾,他制作了這部紀錄片。

一是,紀實錄像對于歷史記載的意義重大。

二是,作為普通人,普通讀者,終于有機會見到文字之外的一個鮮活的人。

主角都是大咖。

6位中國當代文學大家,莫言、賈平凹、遲子建、畢飛宇、劉震云,阿來。

CCTV紀錄頻道出品,歷時兩年拍攝,今年剛剛出爐。

也別以為拍本土大師就嚴肅,就悶。

這次拍攝的地理跨度,幅員遼闊,從中國北方到南方,從日本到美國到歐洲……

而除了上面關于敘事審美的理由之外,其實導演還給了一個更好的理由:

每天996的社畜,為什么仍需要讀文學?

導演說:

現在都去想辦法買更大的房子,100平方、200平方、300平方,可有沒有人想過。

你的靈魂也需要一棟房子,你的靈魂住在哪呢?

(也別吐槽說什么“身體沒房子,沒法擔憂靈魂”,因為靈魂都沒房子的人,也很難有所謂大成就)

而靈魂的“住處”,和閱讀好的作品、觀看好的電影。

真的,強相關。

01

吃雞蛋,也要認識生蛋的雞

通過這部紀錄片,你終于有機會,深入這些大家們的日常。

在作家的頭銜之外,他們大多已年過半百,也為人夫、為人婦。

先說女性作家。

遲子建。

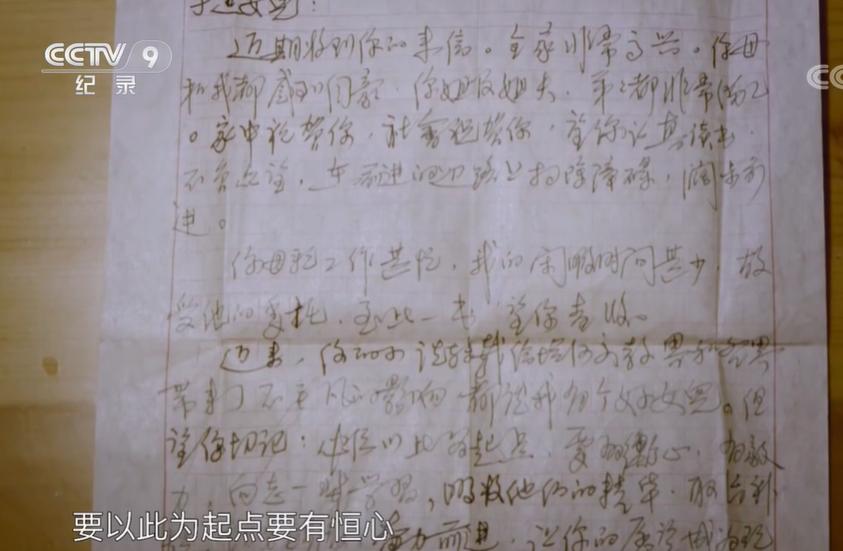

在家里,遲子建在一個陳舊鐵盒中拿出了珍藏的信。

來自去世的父親。

當年遲子建在《人民文學》發表文章后,父親很高興,寫了封信給女兒:

“要以此為起點,要有恒心,家中想你。”

沒想到兩個多月后,父親因腦溢血去世。

這封信,連同父親,都成了她雋永的回憶。

它們不是什么厚重古董,但它們身上承載的往事,足夠厚重。

2002年,丈夫遭遇車禍離世,留下她一人。

34歲才遇到人生摯愛,幸福的婚姻卻只保有5年,這段感情就此消失,實在無所憑借。

遲子建保存了他倆吃的最后一罐咸菜瓶。

留下了一起喝過的最后一瓶酒。

還有家里兩人都喜愛的一個花瓶。

將它們涂上油彩,放在了那個位置。

它們是世上最輕飄飄的容器,里面空無一物,也毫不值錢。

但這也是世上最重的容器吧。

第二位。

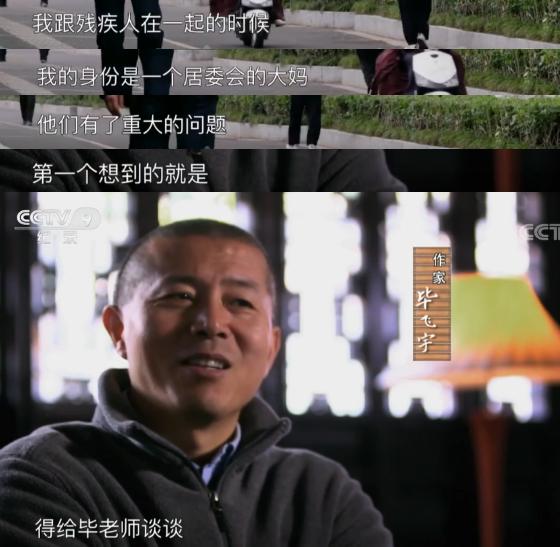

畢飛宇。

都說作家的創作經歷,是故鄉。

可是從小跟隨父親頻繁搬家的畢飛宇,實際上沒有真正的故鄉。

父親本是被人收養的棄兒,工作長年輾轉。

所以當畢飛宇帶著攝像組,回到小學時住的楊家莊,卻怎么也找不到從前住的老地方。

尋尋覓覓,一路詢問,來到河邊。

他終于看到了點什么,居然掩面而哭。

因為油菜花田那一頭就是他出生的地方,再看到,又是多少年過去了。

第三位。

寫出《塵埃落定》的阿來。

這次拍攝,讓阿來又回到故鄉,回到家,他已經一段時間沒見媽媽。

再見,媽媽都有點不好意思。

小時候家里窮,她總是讓阿來幫忙農活,老不許他看書。

如今兒子年過半百,媽媽似乎還有殘存的愧疚。

不好意思看兒子啊,只能把頭埋在兒子懷里。

哭了啊。

阿來看到媽媽一個人坐著,過去拉住她手。

這像大作家?

這分明是一個臉紅的孩子。

你品品,他的愧疚,又從哪里來?

接著準備升級吧。

因為如此的生活經年累月,終于長出了他們渴求的東西。

02

虛構與真實

虛構文學,當然是虛構的。

沒人看了一部小說,就以為里面的“我”,真是作家本人。

但是呀。

讀者總會好奇,這里面的人物,都是怎么長出來的?

這部紀錄片會告訴你:

虛構的人物,也有著現實土壤。

而虛構的場景,作家一只腳在現實里踩過,一只腳在大腦中踩過。

這是《文學的故鄉》的另一個“八卦點”:

讓作家本人帶著鏡頭,走進那些“小說圖景”。

遲子建,如此這般,回到了故鄉的大興安嶺雪地。

她不找人,不懷舊,只是一把躺進了雪地。

然后仰望天空,很自然地說起家鄉……但誰又能反對說,這不文學?

“哎呀,你看這天空,看看我們大興安嶺的天空,這么的藍,這么的透明。然后白樺樹、樹冠在頂端。這是雪浴,真是一種清涼的感覺。”

她年過五十。

但家鄉讓她突然變回了《北極村童話》里的小女孩。

這部作品讓她走出了巨大的生命創傷嗎?

不,也許創傷并沒消失,成為了生命的一部分。

我想把臉涂上厚厚的泥巴

不讓人看到我的哀傷

當我追憶它時

聽到的

只是彌漫著的蒼涼的風聲

——《世界上所有的夜晚》

在每個鏡頭里,我們都能看到一個樂觀爽朗的東北作家,裝都裝不出來。

她在紀錄片說:

“你看哪一個冬天會沒有盡頭呢,哪一個春天會永遠伴隨著你呢?一定不會的。”

這像對自己說,又像對我們說。

隨著話語隨著鏡頭,我們看向大興安嶺,當我們看到鄂溫克人、馴鹿,很自然就想起她的《額爾古納河右岸》里,那些原始而神秘的故事。

原來這份豁達感悟,就從這里長出來。

他是原著作者,小說的靈感,來自他曾在南京特殊教育師范學院任教的經歷。

畢飛宇給自己的角色是:

友善的“居委會大媽”。

他們有了重大的問題

第一個想到的就是

得給畢老師談談

也才真的寫得出血與肉。

03

故鄉的魂靈

看到這有人要問:

Sir,我不寫作,也不拍片,不聊故鄉行不?

現在不理可以。

但總有一日你避不開。

成年后進入社會,我們老說什么成長、成長。

但如果看不到故鄉,體會不到鄉愁,又如何建立自己成長的坐標?

現在成長于大城市的青年,也往往覺得很多中國老作家陌生,“有代溝”。

但就和我們理解電影作品,需要參照導演的“原鄉”一樣。

我們看賈樟柯,看到了他的山西情懷、小鎮青年情懷(很多年后,我們又在畢贛的身上再度發現);

我們看《紅高粱》《黃土地》,也會在張藝謀上山下鄉、當過工人的經歷里尋求印證;

國外導演不一樣?

我們看黑澤明,即使看的是歷史故事,也會感知戰后一代日本青年的尋根沖動——他們必須在日本文化與西洋沖擊的夾縫中,尋找自己的立足之處;

我們看伍迪·艾倫,對,他是城市青年最容易共鳴的。《紐約的一個雨天》《摩天輪》《遭遇陌生人》……當他鏡頭下的愛,發生在羅馬、巴塞羅那和巴黎,我們沒去過,也仿佛看見了自己的成長與騷動。

而看多了,你知道會發生什么?

你會看到自己的故鄉。

所以Sir其實很希望你回去看看,在百忙之余。

因為成長有時不在身邊,不在公司,不在北上廣的奮斗中,而在你回家的一刻。

賈樟柯缺乏靈感時,會回山西。不帶電腦,一個人回。

返程路上他會想:

“那里的城池已有千年,一定明月高掛。”

這是一種久違的等待感,因為放出的虎,終于歸了山。

紀錄片里的作家們也是。

盡管母親去世了,家鄉已失去了羈絆,可賈平凹還會一年回幾次。

一回去,迎面而來的,都是熟悉的,親切的,帶著新鮮的感悟。

見到小學同學后,他還是激動得要死。

血地。

“作家的故鄉,并不僅僅指父母之邦,而是指作家在那里度過了童年乃至青年時期的地方,這地方有母親生你時流出的血,這地方埋葬著你的祖先,這地方是你的血地。”

而當一個人真正成長了,這片血地會怎樣?

會變大。

阿來說,當我們日漸擴大的時候,我就會把故鄉放大,我現在可以說,整個川西北高原,我都把它看作是我的故鄉。

有趣的是,賈平凹也這么說。

他的“血地”,從小時候放牛割草的商洛某條河,擴張到了西安,到了陜北,最后擴張到中國文化的重要山脈,秦嶺。

其實你和Sir不也如此?

Sir的家鄉開始也是一個小點。

慢慢的,深圳、北京、上海去過,很多地方都有了記憶。

慢慢的各種電影看多了,也總能體會別人的原鄉,哪怕從未去過。

日本作家大江健三郎造訪莫言,他們一起在高密過春節。

大江走過莫言的家鄉,站在田埂上流下眼淚。

風景是不可思議的,小孩子在看風景的時候,一邊感受風景,一邊思考。當幾十年以后他長大成人,仍然能在風景中回憶起來,風景給了我們真實感和思考的機會,仿佛那里有一個童年時的自己,在那里思考的是成年的自己,風景像橋梁一樣將兩者相連,我認為這就是文學的作用。有一個叫莫言的少年,在這片風景中悲傷過,痛苦過,害怕過,真愛過。

所以呢。

通過文學和電影,通過你四散各處的經歷,又通過你回到家鄉……我們讓“兩個自己”相連。

這是你終將獲得的成長。

編輯助理:小津安4郎

原標題:《奇怪,央視怎么啥神仙陣容都能搞到》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司