- +1

太湖灣科創帶:無錫的“頭號工程”承載著它的什么“新夢想”

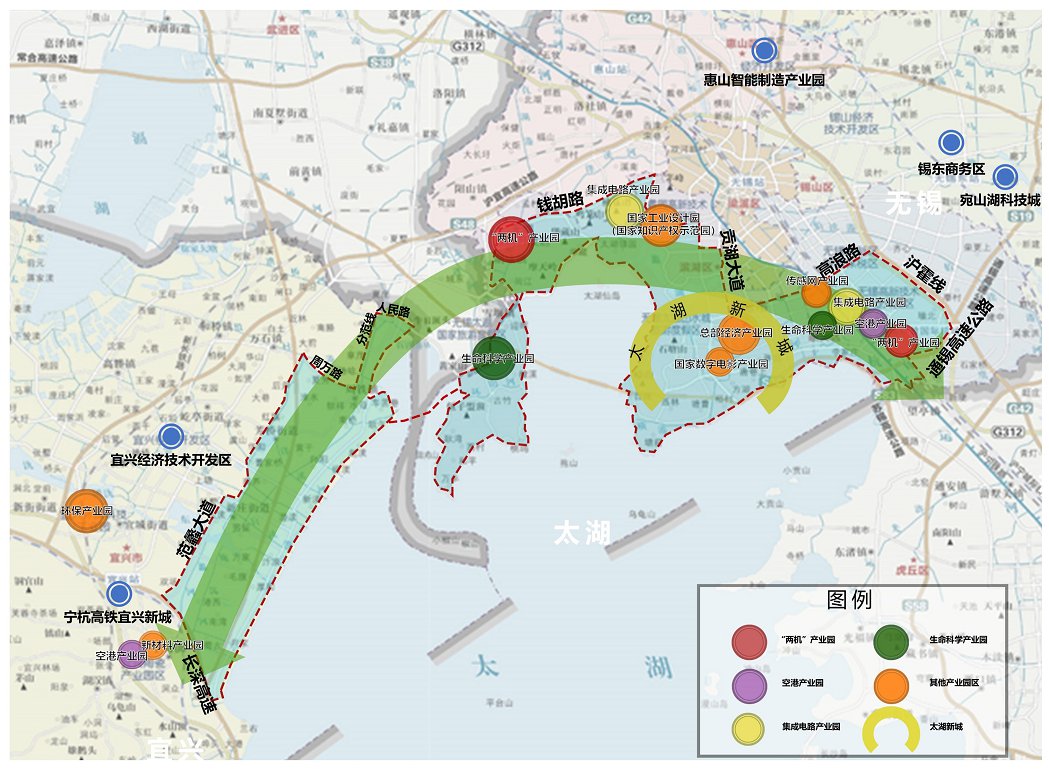

無錫太湖灣科技創新帶。

“當城市發展到一個較好的階段,土地開發強度也接近飽和,還如何尋找新的增長空間?如何再造一個‘新無錫’?”

新聞發布會現場。

9月4日,無錫太湖灣科創帶發展規劃新聞發布會上,無錫市副市長高亞光如此解釋在“十四五”背景下無錫謀劃建設太湖灣科創帶的初衷。

近幾年,快速發展的無錫已于2017年成為全國第13個經濟總量超過1萬億的城市。但同時也出現了一系列新問題、新矛盾。比如,經濟能量與區域容量限制的矛盾,發展模式與創新能力、土地、環境、人的需求之間的矛盾。

最突出的,是無錫的發展空間受限的矛盾,無錫人均可使用土地面積在江蘇全省最少,而國土開發強度已經是全省最高。高亞光表示,從地理空間上看,無錫往南是太湖,是無錫人的飲用水源地;往北是長江,經濟腹地有限。

2017年起,無錫市便醞釀尋找新的增長空間,當年對全市的科技載體進行了一次梳理。

與國外科創園區的變化軌跡類似,無錫的科創載體布局也經歷了一個“向城中心集中,到分散至郊區,再到向城中心集中”的過程。

“國外的經驗是,以前科創園區喜歡到郊外,地方大 ,環境好,但是后來發現,分散在郊區會阻礙想法和創意的交流,于是又開始向交通便捷的市中心集中。”無錫市自然資源和規劃局副局長任頤向澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示。

幾乎成為一個共識,產業園區不能再像以往那樣同質化地獨立、封閉地存在——僅注重生產,做好基礎設施和招商引資政策即可,卻忽略了作為“人聚集起來的社區”應當具備的生活和生態屬性。

“未來理想的產業或是科創園區應該是具備城市屬性的,既有生產功能,又注重生活配套,是開放的、人性化的。”任頤表示。

無錫市把目光投向了太湖沿岸。在一年以后(2018年)的一次科技工作會議上,“太湖灣科創帶”的設想明確被提出。

沿太湖謀劃科創帶,無錫是有科研和產業基礎的。高亞光表示,太湖灣科創帶分布著無錫全市超過90%的省部級科研院所,60%左右的科技公共服務平臺,以及江南大學、東南大學無錫分校等院校,高層次人才總量占全市比重達70%。

一些重大科技基礎設施及平臺,如國家超級計算無錫中心、無錫物聯網創新促進中心等也聚集于此。這里的地區科技進步貢獻率超過70%,高新技術企業有917家、占全市總量三分之一。

太湖灣科創帶亦有現實基礎。環太湖周邊有蘇州、常州、湖州等多個城市,但無錫是市區地理位置距離太湖最近的城市,可以算是真正意義上把太湖與城市融為一體的城市。

往更早前追溯,任頤介紹,無錫市2000年前后規劃“太湖新城”時就已隱約有些科技城的影子,“但那時只是一個設想,各種基礎條件如交通設施還未能滿足。但現在,如貫通無錫、宜興的S2線已在規劃中,園區和城市發展也到了一個新階段。”

今年1月,太湖灣科創帶方案開始形成。為此,無錫市科技局也多次到外地考察借鑒,并分析了臺灣新竹科學工業園、日本名古屋、德國亞琛和斯圖加特等地在園區建設案例,以及G60科創走廊、廣深科創走廊、杭州城西科創走廊等地的經驗,形成了初步的發展規劃。

高亞光表示,無錫作為長三角地區的幾何中心,以及蘇南國家自主創新示范區的支點城市,可以把太湖灣科創帶看作是一塊“試驗田”,探索制度創新、科技與產業的融合等,初步打算研制出相關的正面、負面清單。

無錫市科技局局長孫海東表示,制度創新將會重點圍繞人才引進、成果轉化、金融生態和科研用地改革等方面進行探索。

其他發力點還有,高新技術企業培育(目標到2025年數量翻兩番,達4000家)、重大基礎設施建設等。

還有一個針對市場需求技術難點進行集中協同攻關的“太湖之光科技攻關計劃”。孫海東介紹,每年無錫將投入不少于1個億,征集1萬項技術攻關需求,篩選1000項“掛榜”項目,以“揭榜掛帥”的形式邀請創新主體開展攻關合作。

規劃中的太湖灣科創帶總面積約500平方公里,湖岸線約108公里,從東向西經過新吳區、無錫經開區、濱湖區、宜興市的主要板塊,以太湖新城為核心,鏈接了沿線各區域發展潛力較強的產業園區和科研院所、創新載體等。

在官方的表態中,太湖灣科創帶將是無錫市未來舉全市之力打造的“頭號工程”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司