- +1

用衛生棉條的,不是什么正經女孩?

原創 Dr.X 超能奶爸DrX

這幾天,關于散裝衛生巾的討論一直在社交平臺上爆火。

一網友發帖稱,第一次知道衛生巾還有賣散裝的。

出于好奇,我還真就去研究了一下“衛生巾”的問題。

衛生巾貴嗎?還有人買不起衛生巾嗎?

先從數據上來看:《中國造紙年鑒》表示中國在2015年就實現了100%的衛生巾市場占有率。

不僅買得起,還越買越貴、要買就買好的。2019年8月中泰證券研報:衛生巾行業低端品牌的占比正在降低,高端品牌致力于消費升級。

聊完了數字,再看看周圍人是怎么說的:

“不就一杯奶茶錢?”

“不就一個月視頻會員?”

那衛生巾有多便宜?

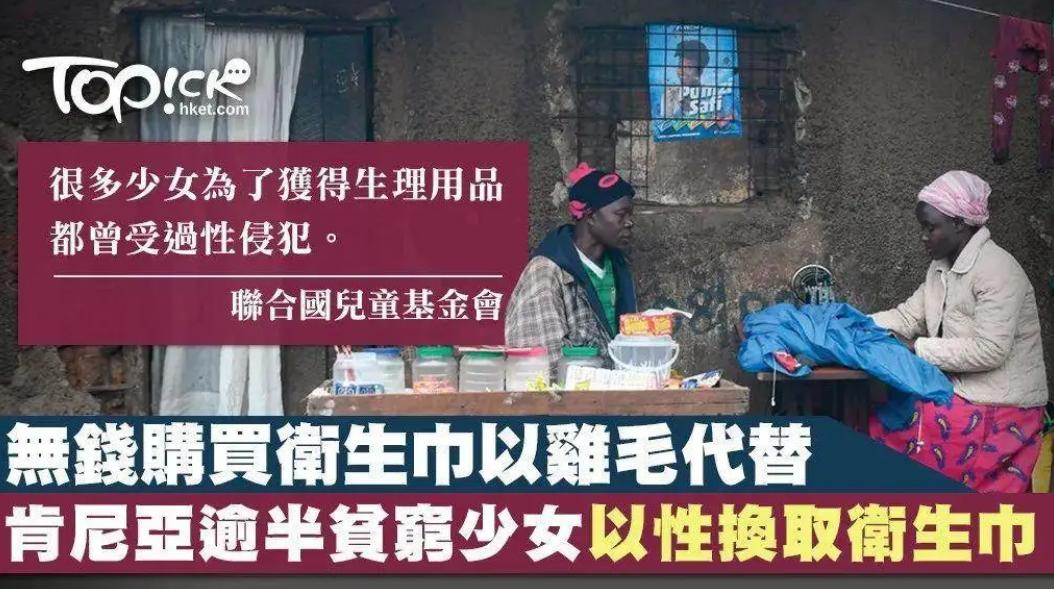

能想象嗎?出賣自己的身體,僅是為了保護自己的身體。

據 2019 年 CBSN 報道,五分之一的美國女孩,包括數千名CPS學生在內,因為沒有衛生棉條或衛生巾而缺課。

大不列顛英國:每年有超過13.7萬名女孩“因為買不起衛生用品而輟學”。

女性經期衛生用品的稅率往往和“奢侈品”在同一檔次,德國為19%,瑞典為25%,匈牙利則為27%。

實際上,根據國際婦產科聯盟的數據顯示,全球有超過4000萬女性正在經歷“月經貧困”。

真的不便宜,一個女性的一生。

湖北一線醫護中,有超過60%的女性。但在當時的物流條件下,女性用品首先被劃去了,捐贈到武漢的物資中,幾乎全是防護用品。

因為缺乏生理期衛生巾等護理產品,女性醫護防護服緊緊捂一天,下半身全是血。

不合格衛生巾中的熒光劑、增白劑等都會破壞陰道酸堿平衡,引發一系列常見的如霉菌性陰道炎、滴蟲性陰道炎等婦科疾病。

為什么這么重要的用品卻被忽略?

因為根深蒂固的“月經羞辱”、“月經迷信”,好像任何事只要和“性”搭上點關系,都會變得不堪、變得“搬不上臺面”。

好像“月經”這個詞,從女孩子青春期開始就成了大家有所避諱的話題。

對于“來月經”,大家經常說成“來姨媽了”、“來例假了”或者“那個來了”;

“經期”總是被說成“姨媽期”、“每個月那幾天”;

“衛生巾”總被說成“姨媽巾”。

這些委婉說法的背后,到底有多少“月經羞恥”?

之前陪家人看《以家人之名》時,有一個場景我很觸動:

月經問題背后最根源的問題是性教育的缺失,以及由此帶來的羞恥感和污名感。

如果哪個女生一整天都弄個外套系在腰上,那八成是經血染到褲子上,怕被班里同學嘲笑了。

那時候,我們是沒有受過性教育的一代;

但如今,我們可以給予孩子性教育了。

我們不停的談“育兒”,但是這些真的不該認認真真告訴孩子嗎:

“月經初潮年齡多在13~15歲,早可在11~12歲,晚可在15~16歲。初潮年齡與營養、遺傳、體質狀況等因素有關。”

“沒錯,我手里拿的是衛生巾,這沒什么好羞恥的。”

“每個女生都會經歷月經,媽媽也會,所以當女孩子有這種情況的時候,不應該取笑,而是關心。”

青春期教育、性教育,不應該是難以啟齒的話題,就應該像這樣大大方方地擺在明面上,才能幫助孩子更好地認識自我保護自我。性教育不是羞恥,認為“性”羞恥的人才應該羞恥。

作為一名男性醫生,有幸知曉兩性生理知識與生理健康,但我卻看到更多的男性則是對女性缺乏基本的生理知識而妄加評論:

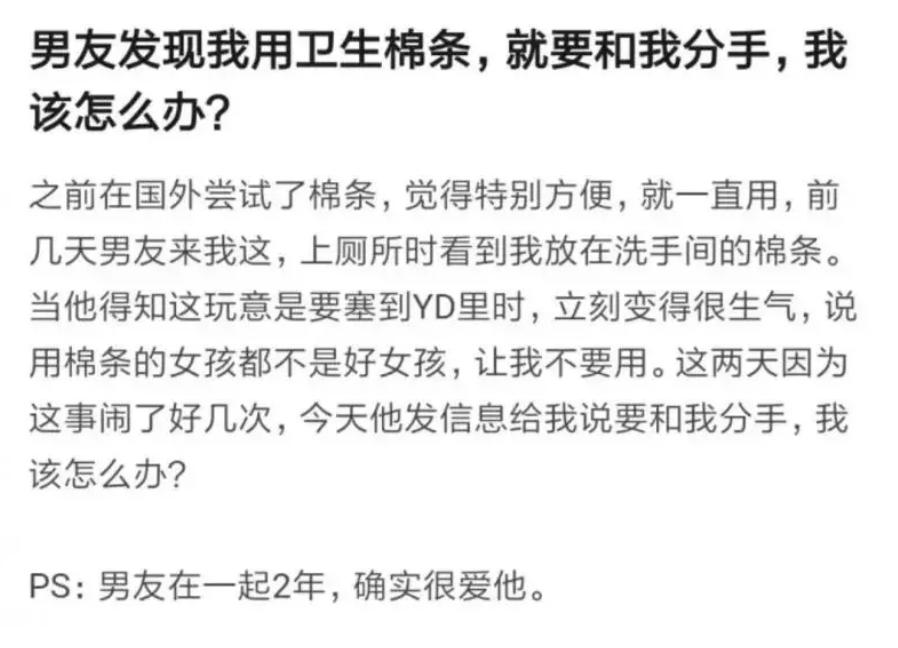

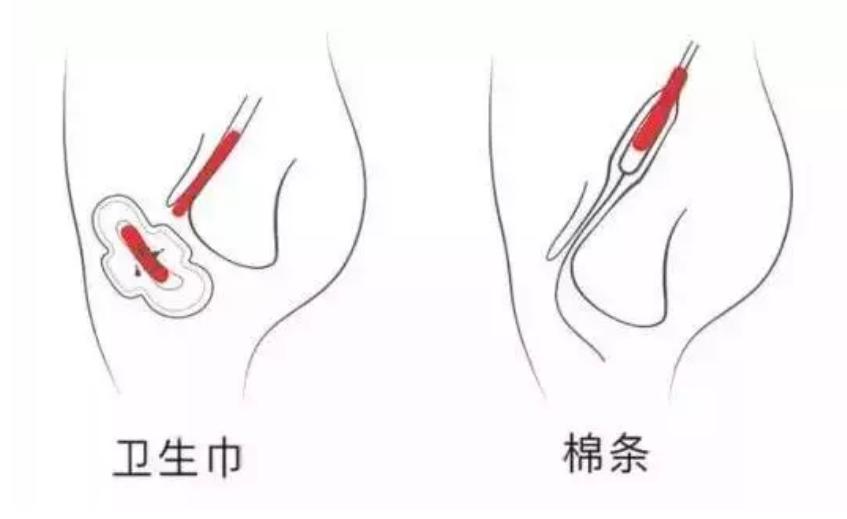

除了對衛生巾的敵意,還有這幾年剛在國內興起的“衛生棉條”:

“用衛生棉條的都不是什么好女孩。”

“衛生棉條處女不能用,會捅破處女膜!”

1.用衛生棉條=不正經女孩?

咱先甭管這等號成不成立,就說說這衛生棉條吧!它還真不是最近幾年突然出現的。

它歷史甚至都可以追溯到古希臘和古埃及,在那時候女人們就用軟化后的麻布或草紙充當衛生棉條使用了。

Dr.X真的不知道第一個說“用衛生棉條的都不是什么好女孩”的是誰,真想問問他是什么邏輯……

2.處女膜真的不是一層“膜”!

處女膜本就有缺口,它不是密不透風的,真沒有什么“捅破”一說。不僅如此,處女膜的形狀也是各不相同。

衛生巾是每個女性的生理剛需用品,月經也是女性正常的生理現象,它不該成為某種禁忌或者羞恥。

那份“被散裝”的尊嚴,買不起的何止只是衛生巾呢?

我相信,只有被看見、被提起,才有被改變、被解決的可能。

看了太多女性朋友在網絡上呼吁、宣傳,提筆寫下這篇文章,只是希望自己從男性的角度出發,也和大家聊聊這個話題。

“為什么作為一名男性去研究這個?去要知道女性來一次月經需要多少衛生巾?這和我有什么關系?”

因為女性需要我們男性的理解和支持。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司