- +1

【對話】方鐵:積沙成塔、跬步前行

?方鐵,蒙古族,1949年生于昆明。1969年下鄉插隊,后到工廠工作。1978年考入云南大學歷史系,畢業后留校從事民族史、邊疆史的教學與研究。父母均為教師,深受父母的影響,喜愛讀書、教書與研究寫作。在父親方齡貴教授的教育與指導下,掌握歷史學的知識與研究方法,從事教學、科研30余年,2009年辦理退休手續,至今問學不輟。現為云南大學西南邊疆少數民族研究中心教授、博士生導師,復旦大學民族研究中心特聘研究員,四川大學等高校客座教授,國家社科基金學科規劃評審組專家,享受政府特殊津貼。出版著作10余種,發表論文160余篇,研究成果獲國家及省部級獎勵多項。多篇論文被《新華文摘》《高校文科學術文摘》《人大報刊復印資料》轉載。

尤佳,云南民族大學歷史系副教授,博士。

家學淵源

尤佳:您研究民族史、邊疆史數十年,可說是著作等身,桃李遍天下。大家都想知道您工作和治學的經歷。

方鐵:1969年我在昆明師院附中讀高一,同年下鄉到瑞麗縣弄島鄉插隊,以后擔任生產隊的記工員。1971年招工至云南燃料二廠,分配在技術科管理產品的原材料消耗定額。經刻苦自學并虛心向師傅請教,逐漸參加重要產品的技術管理。我負責管理的軍用導爆索因性能優異,在實戰中深受參戰官兵贊譽,獲得國防部通令嘉獎。1975年入黨。1977年恢復高考,因地處山溝消息閉塞,不知道高考恢復而錯失機會。1978年我參加高考,以楚雄州文科總分第二名的好成績考入云南大學歷史系。入學后連續4年被評為云南大學三好學生,1981年獲云南省高校三好學生稱號。1982年畢業留校,在馬列主義教研室從事黨史教學。1986年調到西南邊疆民族歷史研究所,先后任講師、副教授、教授,從事民族史、邊疆史等學科的教學與研究。

方鐵教授

1999年教育部建設人文社科重點研究基地。云南大學黨委決定,以西南邊疆民族歷史研究所為基礎組建西南邊疆少數民族研究中心。2000年,該研究中心被教育部批準為教育部人文社科重點研究基地,云、貴、桂三省高校僅此一所,學校任命我為基地主任。2015年10月學校進行機構調整,因基地建設條件改變,我辭去主任職務,仍繼續擔任教授、博士生導師。2009年辦理退休手續,仍繼續從事科研并指導博士生。

尤佳:您的父親云南師范大學方齡貴教授,是國內外知名的蒙元史泰斗。您繼承父親研究的事業并有所拓展,大家都說您有深厚的家學淵源,能否談談這一方面的情形?

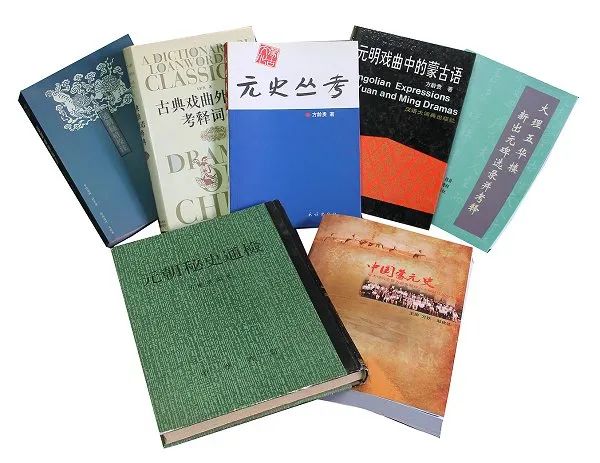

方鐵:父親方齡貴教授,1918年出生于吉林省前郭旗一個貧苦農民的家庭。為擺脫貧困,祖父支持他外出讀書。高中畢業后,他報考時在昆明的西南聯大歷史系,本科畢業后考入北京大學研究院,師從著名的元史專家姚從吾、邵循正兩位教授,1946年畢業獲碩士學位。因與母親結婚留居昆明,在云南大學文史系任教一年,1947年轉入昆明師范學院(現云南師范大學),先后任歷史系的副教授、教授,兼任過系主任與校圖書館館長,以及中國蒙古史學會理事、云南省史學會副會長及顧問、云南孔子研究會顧問等職。他在《歷史研究》等刊物發表論文數十篇,出版《元朝秘史通檢》《元明戲曲中的蒙古語》《古典戲曲外來語考釋詞典》《通制條格校注》《大理五華樓新出元碑選錄并考釋》《元史叢考》6部著作,在學術界有重要的影響。2007年8月,云南師范大學與元史研究會、中國蒙古史學會在昆明舉辦“中國蒙元史學術研討會暨方齡貴教授九十華誕慶祝會”,來自全國的知名學者數十人參加會議。一些多年不出門的老前輩也參加了,時稱學術界的一大盛事。會后編輯出版《中國蒙元史學術研討會暨方齡貴教授九十華誕慶祝會文集》,由各地書店發行。父親于1987年退休,2011年去世,享年94歲。母親是云南大姚縣人,畢業于云南大學生物系,在昆明七中教書至退休。父母對我有極大的影響。父母均是教師,他們對教育事業的執著與忠誠,對學生的衷心熱愛和無私關懷,深刻影響了子女。父親的自傳說:“教書不但是我的職業,也是我的樂趣,所謂‘得天下英才而教育之’,一樂也。我覺得我的生活很充實、很滿足、很幸福、很自豪,可以說,我并沒有虛度年華。我常講,人如果有第二次生命,我將毫不遲疑地仍然選擇教書這個行當,不離開三尺講壇。”改革開放后,我們四個兄弟姐妹均投身于教育事業,為之兢兢業業辛勞終日,與仿效父母樹立的榜樣有關。我的女兒方悅萌與兩位侄女,也分別在云南民族大學、云南大學、云南師范大學任教,接過了方家教書育人的接力棒。女兒獲得專門史博士學位后,赴復旦大學從事博士后學習。

1978年全家福

父親對教學十分看重。他長期講授元史、蒙古史、遼金元史、中國史學史、史學概論、中國通史等課程。父親說上課繁忙之時,曾同時講授中國通史、蒙元史、中國史學史、史料踏勘學等幾門課程。聽過父親講課的學生說,方先生講課準備充分,條理清楚,往往是總結性的話剛講完,下課鈴便響了。父親退休時未趕上實行學位制度,未直接指導過研究生。但經常為后來學校招收的研究生上課,毫無保留地把知識傳授給學生。母親對教學也很認真,學生的評價甚佳。改革開放后,有幾位20余年前母親教過的學生,相約到家中看望敬愛的董老師。

父母對知識的渴求、對師長的尊重和對書本的熱愛,都對我們產生深刻的影響。從幼年時起,我們便經常看到父親與上門求教的學生研討學問。父親經常與我們談他的治學與師友的近況,言及瑣事的不多。父親對我寄予很大的期望。凡有重要學友來訪,他必定讓我坐在一旁聆聽談話,從中汲取知識,增長見聞。在父親狹小的書房,我見過翁獨健、楊志玖、韓儒林等史學大師和中國社會科學院歷史所、民族所的一些知名學者。1975年我到北京出差,時在京參加《中國通史》編寫工作的父親,攜我看望《中國通史》主編、著名學者白壽彝先生,并探訪中央民族學院的諸位師友,他們笑談切磋,我深受教益,如沐春風。考上云南大學歷史系后,父親攜我登門看望方國瑜、李埏、江應樑、張德光、尤中等知名學者,實則是行拜師之禮。目睹前輩學者儒雅的風度與輝煌的成就,我深為嘆服,立志不懈學習并終身追隨。

方齡貴教授著作

父母對子女的教育十分重視。他們的收入雖不寬裕,但訂閱書刊、購置書籍卻從不猶豫。家中長年訂閱《小朋友》《少年文藝》《中國青年》《邊疆文藝》《民間文學》等刊物,以及《人民日報》《光明日報》《春城晚報》等報紙,父母還支持我們購買各類書籍,父親經常從師范大學圖書館借書給我們看。父親的藏書十分豐富,國學典籍大致收集齊全,還經常購買補充。這些書籍也成為我們讀物的一個來源。父親珍惜自己的藏書,留下遺囑:“書不能流散,要永遠保存下去。”父親手書的“書不出室”字條今天仍貼在書架上。但凡子女閱讀他的藏書,父親都熱情鼓勵,并講述書籍的價值與版本等知識。小女方悅萌自上小學,在祖父家等待吃中飯時,便習慣從書架上取書瀏覽,家父十分贊賞,多次對我言及此事。“文革”中有人貼父親的大字報,說父親當校圖書館館長時,花3000元錢購買一部《四部叢刊》,父親說該書買得值得,此書現成為校圖書館的鎮館之寶。“文革”中,父母不讓我們隨便外出。閱讀家中豐富的雜志和藏書,便成為我們打發時間的方式。如果說我見識未落淺陋的話,很大程度上得益于飽覽家中所藏的雜志與藏書,并養成博覽群書、堅持讀書學習的習慣。1978年考上大學赴昆明報到,我乘坐拉貨的卡車離開供職的工廠,攜帶的東西除行李外,便是常年陪伴我、裝滿十幾個紙箱的各類書籍。可以說,從下鄉插隊到進工廠,只要有空閑,我便手不釋卷讀書學習,這一習慣沿襲至今。上大學后,父親有計劃地給我和姐姐方慧(時在云南師范大學歷史系就讀)上課,系統講授中國史尤其是蒙元史的知識與治學方法,我們認真做了筆記。講到一些歷史記載,父親從書架上取下史籍翻開給我們看。談到自己的研究,他取出手稿讓我們瀏覽。這些講授使我和姐姐受益匪淺,是極其難得的學習機會。1979年,《中國歷史大詞典》的編纂接近尾聲,但云南計劃完成的辭條尚缺少一部分。經《中國歷史大詞典》編委會與云南辭條編寫組商議,決定吸收我參加剩余辭條的撰寫。因時間緊迫,我除完成學業外,將剩余精力全都投入緊張的撰寫,經常深夜才得休息。我寫出初稿,父親必親筆修改,指出不足之處并說明修改的方法,一條辭條反復數次才能定稿。如此工作近一年,對我的鍛煉很大。父親還指導我系統閱讀史籍并寫作多篇論文。1980年我寫的論文《賽典赤治滇評述》,榮獲云南省首屆大學生論文競賽一等獎。次年我持該文參加在昆明召開的中國蒙古史學會年會,會后出版的《中國蒙古史學會論文選集》收錄此文。畢業以后,父親仍關心我們的工作與科研,但凡發表論著他必細讀,指出不足及有待改進之處。在父親的精心培養下,我掌握了史學的基本知識與研究方法,尤其在史料學、踏勘考證、學術規范方面經受嚴格的訓練,為以后登堂入室奠定了基礎。父親將我引上治學的道路,正如由我口述整理發表的一篇文章所言:“方齡貴先生:我的父親與導師。”

尤佳:聽說您和父親把族籍改為蒙古族,能否介紹一下相關的情形?

方鐵:父親出生于吉林省,同時對云南懷有深厚的感情,視云南為第二故鄉。父親退休后經常懷念祖母,祖母是蒙古族。父親獲得家鄉政府開具的證明后,通過民政部門把族籍改為蒙古族。云南蒙古族研究會得知此事,上門動員父親和我參加云南蒙古族歷史文化的研究,我們愉快地答應了。以后經民政部門同意并辦理手續,我和女兒的族籍也從漢族改為蒙古族。2003年,云南大學、內蒙古大學與云南蒙古族研究會,在玉溪市通海縣蒙古族鄉召開蒙古族歷史文化研討會,同時紀念蒙古族進入云南750周年。父親飽含深情為紀念碑撰寫碑文,由內蒙古大學副校長胡格吉勒圖譯為蒙古文,用兩種文字鐫刻于碑,表達祝愿民族和睦、云南蒙古族興盛的愿望。我則擔任云南蒙古族研究會副會長,積極參加云南蒙古族歷史文化的研究,為增進云南的民族團結做了一些工作。

教書育人

尤佳:同學們都喜歡聽您講課,認為您講的課內容豐富、信息量大;觀點新穎,令人頗受啟發。另外您講課條理清晰,表述流暢幽默;聆聽您的教誨如春風化雨,滋潤心田。請您談談教書育人方面的情況。

方鐵:教書育人是教師的神圣職責,教師應首先把課教好。1982年畢業留校,我到馬列主義教研室擔任中共黨史教師。報到第二個月便奉命登上講臺,給兩個系的文科混合班上課,面臨的壓力很大。經認真思考與探索,同時虛心向老教師請教,逐漸摸索出一些有效的方法。主要是備課時下足功夫,將教材內容熟記于心,同時大量閱讀相關材料與研究成果,擬定講課大綱,結合大綱再做發揮性敘述。這樣講的優點是既不脫離大綱與基本要求,講述的內容又可靈活掌握,并有概括、比較及分析的空間,可避免照本宣科或漫無邊際的亂聊。前提是必須有豐富的知識儲備及良好的分析歸納能力。幾個學期下來,同學們反映不錯,我對講課也產生濃厚的興趣。于是收集講課、演講方面的書籍,研究備課、記筆記、板書、講課的語速與節奏等相關環節,并與同學們加強課下交流,希望進一步把課講好。

擔任碩士生、博士生的導師以后,感到本科生、碩士生、博士生的課程在講授的內容、深度與方法方面有明顯的差別。尤其是給博士生上課,對導師的要求很高,導師的責任是引導同學們進入學術前沿,分析深度和復雜的問題,同時介紹新的研究思路與方法,還必須重視與同學對話及答疑等環節。我給博士生上課,經常有其他專業甚至其他系的同學來聽課。經過數十年的實踐,我對“教學相長”也有深切體會,尤其體現在介紹我正在進行的研究、聽取同學們的駁議方面。我還鼓勵研究生樹立遠大的學術理想,培養他們獨立思考、另辟蹊徑的意識與能力,也取得較好的效果。

畢業留校至今,我講授過中共黨史、中國民族史等10余門本科生課程,教過的本科生有上千人。一些同學參加工作多年,與我相逢隨即憶起當年聽課的情景。我擔任過少數民族史、歷史地理學兩個專業的碩士生導師,培養碩士10余人。先后擔任少數民族史、歷史地理學、中國邊疆學3個專業的博士生導師,獨立培養博士18人、博士后1人,合作培養博士6人,他們分別在云南、四川、重慶、廣西、貴州、浙江、山東的高校和黨政機關工作。研究生畢業后大都成為工作單位的骨干,一些人在學術界嶄露頭角,其中有云南省、貴州省文科最年輕的教授與博士生導師。有16人承擔了國家社科基金或教育部社科基金的項目,有數人獲得國家級、省部級的研究生基金資助,一人的學位論文被評為云南省優秀博士論文。數人的研究成果獲得國家級、省部級的獎勵。我指導的研究生中現有正教授11位,主要在高校供職的處級以上領導干部(含雙肩挑干部)13位。我為他們而自豪,為他們的進步感到欣喜。

與研究中心師生在一起

尤佳:您還經常舉辦學術講座,可說是樂此不疲。對此您是怎樣考慮的?

方鐵:我認為學者的職責是探索真理,并把研究的心得告訴大眾。流連于象牙塔,與三五好友沉溺其中的做法為我所不取。因此,我愿意通過講座的方式,把自己的成果貢獻給社會,同時聽取他們的意見,這是學者具有社會責任感的體現,某種程度上來說,也是“教書育人”職責的延伸。近10余年來,云南省社科聯等單位主辦“云嶺大講壇”,聘請一些學者向大眾講述人文社科研究的最新成果,受到各界的歡迎。一些優秀的講座,經錄像整理后在網絡上播放,據統計觀看錄像者達百余萬人。受邀學者在云嶺大講壇昆明主場演講后,還到省內各地巡回講演。據說組織者經網絡調查,認為我的講座粉絲眾多,聽眾評價甚高。自2010年以來,我連續8年在云嶺大講壇開展西南古代史方面的講座,包括歷朝經營云南的得與失、南詔、大理國的歷史地位、古代云南與周邊地區的關系、北方游牧民族兩次南下西南邊疆、元明清三朝對云南的經營、絲綢之路的歷史變遷、西南邊疆的形成及歷史特點等選題。2017年演講的題目,是古代滇東北發展的三次高潮。只要聽眾歡迎,我還將講下去,并把講座的內容整理成文發表。除云嶺大講壇、云南大學東陸講壇等講座外,2015年,我應邀擔任“部級領導干部歷史文化講座”的主講嘉賓,赴京做了“西南邊疆的形成及歷史特點”的講演。“部級領導干部歷史文化講座”為國家圖書館、中國社會科學院等單位受中央委托,“邀請某一領域國內外的學術權威,向在京的部級以上領導干部介紹該問題的最新研究狀況”。邀請之前國家圖書館在國內外做了一年的調研,確定人選后到昆明與我商談,后經上級部門批準發出邀請。100余位在京的部級以上領導干部聆聽講座并做筆記,并接受由國家圖書館贈送我的著作《方略與施治:歷朝對西南邊疆的經營》。演講后國家圖書館向我反饋聽講領導干部的意見,普遍認為講演者視野開闊,講述有分析與深度,提出一些有啟示的看法,給予充分肯定。按照慣例,國家圖書館將“西南邊疆的形成及歷史特點”演講的內容整理后編入《部級領導干部歷史文化講座》系列書籍,正式出版發行。經國家圖書館推薦,2016年,貴州省邀請我為“貴州省領導干部歷史文化講座”做了“西南邊疆的形成及歷史特點”的講演。

方鐵教授在研討會上發言

“西南邊疆的形成及歷史特點”的講演,主要是介紹西南邊疆形成的過程,以及西南邊疆具有的歷史特點。指出云南地區開發早,地位十分重要,在西南邊疆形成的過程中起到核心的作用。西南邊疆的形成演變較為典型,是中國邊疆地區形成過程的縮影。西南邊疆的形成受到以下因素的影響:歷朝經營西南邊疆的思想、方略與措施;歷朝對西南邊疆的經營與開發;西南邊疆的地緣政治關系及其演變;歷朝與西南鄰國的關系、西南邊疆居民的構成與社會狀況。西南邊疆的形成具有以下特點:以蒙元時期為界,西南邊疆的地緣政治格局發生了重大改變;西南邊疆長期處于中原王朝可控的范圍;中原王朝對西南邊疆的統治,經歷了從羈縻之治到土司制度的演變;中原王朝對西南邊疆的深度經營與認真開發始于蒙元時期;西南邊疆的民族關系有漸進融合的特點;中原王朝在西南方向的對外關系,經歷了從蠻夷到鄰邦關系的變化;隨著時間的推移,西南邊疆的戰略地位日趨重要等。

尤佳:您已退休數年,仍指導博士生治學不輟。今后有何打算?

方鐵:今年我指導的最后一位博士生畢業,在教學方面大致畫上句號。以后,做學問的時間當隨之增加。2014年我獲準承擔國家社科基金項目“中國邊疆治理傳統戰略研究”。較之過去關注較多的歷朝治邊的思想與治策,傳統治邊戰略有注重應對策略與實踐環節等特點,可以說是進入了一個新的研究領域,也使我得到進一步學習與提高的機會。圓滿完成“中國邊疆治理傳統戰略研究”的研究任務,是我的一個心愿。另外,我還將繼續探討古代治邊、中國古代文明、土司制度與邊疆治理、區域歷史與文化、南詔大理國興衰、云南歷史變遷等方面的問題。將來還準備以靈活多樣的筆調,寫作史學隨筆一類的文章。正所謂:“學術未有窮期。”時間不早了,今天的談話就到此吧,以我寫的一首小詩作結:

七律·問學

吾生有幸與書逢,卅載矢志問塵封。

意境流連時駐筷,晝思難解常入夢。

傾心澆溉多桃李,不輟筆耕望文工。

諸生辯詰喧笑語,師友切磋坐春風。

跬步登山未及頂,玉石在地任擇用。

來日方長細打理,踱入寶山不空回。

我們這一代:滇云人類學者訪談集萃

尹紹亭 主編

ISBN 978-7-5077-5955-6

2020年7月版

本書精選了24位中國人類學民族學學者的學術訪談,以趙捷、林超民、尹紹亭、李國文、楊福泉、鄧啟耀、何明等深根于云南地區的第三代人類學學者為主,亦收錄曾在云南求學或工作過的日本學者秋道智彌、橫山廣子教授,澳大利亞唐立教授,美國學者施傳剛教授,中國臺灣的何翠萍教授5人的訪談記錄。訪談中,他們不僅分享了各自的考察經歷、調查足跡和成長軌跡,也談到了云南等地的民族學、人類學調查,少數民族研究中心等大學學科建設的議題,以及對整個中國人類學發展的觀察與展望,觀點精彩,視野開闊,充分展現出一代人類學學者的學術追求與思想風貌。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司