- +1

專訪|學者田豐:“三和大神”是發展進程中的一個類型

深圳龍華區三和人才市場。 本文圖片 視覺中國

想象這樣一種生活:你在15元一晚的床位上或者是完全免費的公園長椅上、店鋪門口的走廊上醒來,摸摸衣兜,如果尚且有百八十塊錢,就可以接著睡去或者去網吧消磨一天……而如果已經連5元一碗的面都買不起,眼看就要餓肚子,你就必須和其他山窮水盡的青年去搶一份“日結”的工作:中介會開著面包車過來,你擠在人群中,邊跑邊用手把幾天沒洗的頭發理順一些,雙手在臉上胡亂抹幾下,一腳竄上面包車,在煙塵滾滾中和其他人一起被送往工地或其他招工單位。

接下來8到10個小時中,你可能作為快遞員在打包和裝卸快遞;可能在哪個需要維持秩序的場地作為保安筆挺地站一天;也可能在大工地搬運施工材料和撿拾廢料,或者在某一間毛坯房里刮墻。一天結束后,你會拿到130到200元的日結工資,回到你醒來的地方,如果你足夠勤奮而且對未來尚抱有一些愿許,可能你會日復一日的這樣工作來攢錢;而如果你只想混日子,可以拿著剛得到的這一百多元去“闊綽地”買一碗加肉的面,買幾張彩票、和其他青年們玩玩撲克、賭一把小博,一兩天后,你就不得不再次在一個清晨擠進一輛面包車的后箱體……

你在此處會失去名字,與其他同類互稱為“叼毛”,而你們則被外界帶著鄙夷或帶著艷羨稱為“三和大神”。

三和職介中心外面等待機會的青年人。

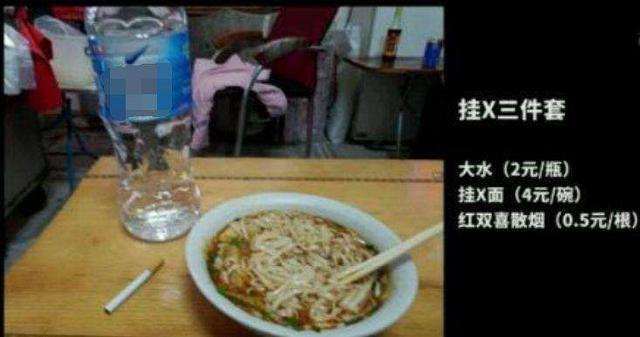

2018年,或許是帶著強烈的共情,日本NHK電視臺拍攝了一部名為《三和人才市場:中國日結100元的年輕人們》的紀錄片。深圳邊緣一處城中村中謀生的年輕人們作為一個群體由此被關注,在媒體的塑造中,他們過著“干一天玩三天”的生活,吃五元的“掛壁面”、喝兩元的“清藍水”,生活成本被壓縮在最低。

非虛構領域的關注中,三和大神中的典型被多次塑造過,最近出版的一本《豈不懷歸:三和青年調查》則是對于他們生活的社區生態一次更為全面的描寫:在中國社會科學院社會發展戰略研究院研究員田豐的指導下,中國社會科學院2019屆碩士研究生林凱玄在三和人才市場“臥底”半年,寫成20余萬字的研究筆記,并結撰為此書。最近,澎湃新聞專訪了田豐。

失去了名字的人生活在一起

三和青年是一個怎樣的存在?《豈不懷歸:三和青年調查》寫道:“既相互熟悉又彼此陌生的三和群體中,人與人之間表現出微妙的關系,看似簡單的問候與交流,其背后都有深層意味。從根本上講,人與人的關系都是建立在經濟交易的基礎之上,這在三和亞文化環境中表現得更為突出。經濟社會地位決定了他們很少受到尊敬,特別是在金錢交易方面,他們即使彼此熟識,也難以擺脫對方的懷疑與歧視。”

《豈不懷歸:三和青年調查》書封。

外界或許更多地看到三和青年因為困窘而表現出的種種不體面:以最廉價的生活成本維系的生存時,他們常常身無長物:一身已經酸在身上的衣服,和衣躺下的床位也是無數人的汗漬、污垢浸透了的……和這種生活相“匹配”的是近乎墮落的精神狀態:疲懶地寄生在網吧;拿著僅有的錢賭博;不得已時賣掉身份證、微信號與手機;到最山窮水盡時算計和偷盜……

而如我們所知道的,人是絕無可能在一個長期壓抑的、感受不到任何溫暖的地方存在的。作為“局內人”融入三和青年日常生活的林凱玄也在回憶時談道:在午后一次樹下聊天時,他感覺到脖子里像有什么東西在動,用手彈開后發現是一條毛毛蟲。后來脖子附近迅速起了紅疹,去藥店后得知毒素已經發生了擴散,雖然及時進行處理,但紅腫仍然無法消退。“在和三和青年聊天的時候,他看到我這種情況,也不知道他從哪得到的消息,他說香水可以消腫止痛,我說我也沒有香水,他說我有。他的包寄存在一個小商店里,他就去拿出來,把他的香水給我噴,我連續三四天,每次見到他,他都會拿出來給我噴。我不知道他的姓名,他也不知道我的姓名,只是經常在一起。”

這就是三和青年的常態:喪失了名字的所有人聚集在一起,而圍繞著這群人的生存,相關的業態:打印店、廉價的面館、賣二手衣服鞋子的老太太、烏煙瘴氣的網吧、以床位為居住單位的小旅館等等也聚集于此,這是與深圳的高樓大廈平行的時空,也是很多青年切切實實的人生。

深圳龍華三和職介中心人聲鼎沸。

澎湃新聞:關于三和青年在中國社會階級中的劃分多有討論,您是怎樣認為的?

田豐:他們是底層,但是沒有形成一個規模。西方理論認為的底層社會是形成了家庭化的,有很多家庭住在里面;貧民窟有很多違法的特定的產業:比如賭博的、吸毒販毒等黑色業務的存在。但是三和依然依靠的是外部的產業,沒有形成內部產業的循環;而且底層社會對外界有很強的抗拒,美國當年的貧民窟會引起很大的騷亂,他們是有強烈的與外界相抵抗的能力的。

中國對底層的劃分有以下幾個標準:第一個就是無業,和失業;第二是殘疾;還有就是所謂的懶漢,再往上可能就是農民,但是農民有很多也不窮。嚴格意義上,要根據不同的環境來看。如果在城市,沒有固定的收入可能就算是底層了,如果在農村,就是家里沒有勞動力就算底層。前些年,下崗工人、失地農民比較典型,現在比較典型的底層就是農民工。

澎湃新聞:城中村其實在全國各大城市都有,但似乎深圳的三和人才市場成為一個格外典型的存在。

田豐:其實如果把三和放在其他城市也不是說特別典型,只不過在深圳有一種強烈的反差。在深圳你是找不到5元一碗的面的,但是你在三和可以找到。它的存在典型性不是說它是城中村,而是它在深圳這樣一個高度現代化的城市中形成了一個極大的落差。我們也許覺得三和青年生活不下去就會離開,但實際不是,他們反而找到了一個生活成本極低的地方待了下來,所以跟我們想象的很不同。

深圳龍華三和職介中心外面等待機會的青年人。

深圳本身是一個移民城市,農民工在深圳被接納的程度很高,深圳作為一個高度發達的現代化城市范本,擁有完備的物質生產系統以及物流系統,三和青年能夠吃到相對價低的食物;而深圳本身擁有非常發達的勞務市場,勞動力輪轉速度快,可以提供源源不斷的日結工作,而北上廣以固定職業為主;此外,氣候因素也不能忽略,只有南方城市才可能出現終年露宿情況,而北方城市相對不太現實。

澎湃新聞:所以我們來標記“三和青年”主要是因為他們能以極低的生活成本維持自己的生活這一個點嗎?

田豐:這是非常重要的點。另外就是他們的生活態度,這種干一天玩三天,可能是我們正常的社會所無法接受的。這種目前來看是獨有的,形成了小的文化生態,這在其他城中村比較少見。

澎湃新聞:你怎么理解三和青年這個群體?

田豐:你把他們放到中國發展進程中,他們其實就是一個類型,這種類型一直都有,早些年的農民工也有這種情況,只不過他們周期比較長——可能是出去打工一年,然后回鄉玩一年。60后的農民工當中就有。三和青年是以天為周期,他們這個情況可能耐受力就更差了。干一年玩一年的有很多基本是“老光棍”,一部分原因是懶,但另一部分也是因為他們在做工的過程中實在看不到希望,如果能看到希望,大家都會努力一下。

我們現在的社會結構對于90后農民工而言,上升的階梯狹窄,對他們打擊更大的是他們父輩已經走過這樣的路了。實際上隨著社會的進步應該是有很多改變的,但我們的改變做得很少。

圖片來源于網絡

澎湃新聞:還有大家比較關心的——三和青年這個現象會成為一個社會的命題嗎?

田豐:它會成為社會中一個階段的命題,但是否能解決取決于能不能推動社會的一個變革。比如大家多做一些這樣的研究,反思問題出在哪。是城市融入?還是農村教育?我個人認為,農村的問題終歸要在城市中解決。既然要進城,進入工業社會,就會存在對工作技能的要求,比如北京早些年還存在不太需要技能的,但是如今越來越少了。如果我們的教育還停留在培養上個時代需要的人,勞動密集型產業越來越少,他們就失業了。

中國農村目前已經沒有年輕勞動力了,都進城了。他們沒辦法退,缺乏務農的能力,小學或者初高中就要進入鄉鎮上學,基本是沒有農村生活經歷的,只能往前走,中國農民是一定得進城的。

我提倡的觀點是把資金大部分投在農民工進城的環節,比如租廉租房,包括是為他們的子女提供在城市的教育等,我們現在是把很多錢放在了改善農村環境上,希望他們在那里生活更好,但是他們還是會往城鎮流動。

澎湃新聞:三和的社群成員雖然不是穩定的,如你們在研究中發現的:很多青年只是在這里游蕩一段時間,人員的流動性很高,但是這個社群卻是長期存在的。

田豐:是的,我也談道過,“三和大神”的離去有三種可能:個人覺醒、底層社會生態鏈斷裂、城市社區改造。其中,關閉人力市場是最有效的方案。一旦失去日結工作機會,“三和大神”最典型的“做一天玩三天”的生活方式必然會改變。除此之外,城市社區改造也是選擇之一。城中村綜合整治的改造工程一旦開展,小旅館、面館、網吧的租金都會上漲,“三和大神”的生活成本將全面提高,其生活的方方面面都會受到影響。

然而,驅散“三和大神”只是治標不治本。“三和大神”的后備軍,是數以萬計的農村青年。因而,解決三和問題,最重要的一點在于防患于未然。只有通過教育系統的全方位改革,使教育體系與社會經濟發展相適應,農村青年才能擁有改變人生軌跡的意志和能力。

三和文化的泛濫:究竟是誰的人生變質了

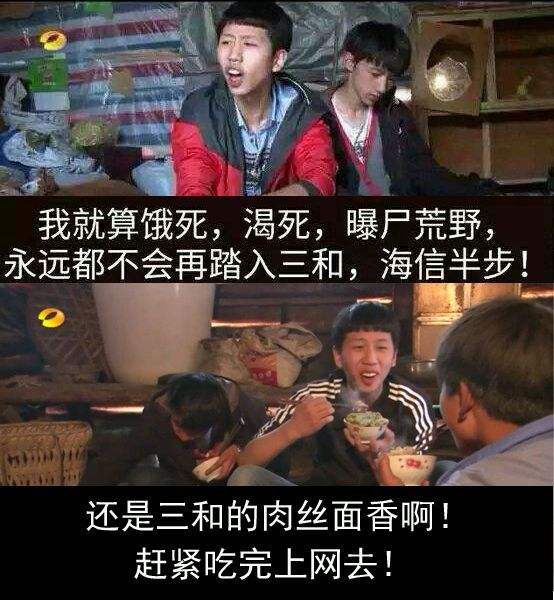

對于三和青年的另一種話語表述中,他們被認為反叛的英雄:認為打工是被剝奪和壓迫的,因而選擇有自主性的“干一天,玩三天”的生活。又因為這種“今宵有酒今宵醉”的態度,他們被認為是最為灑脫的族群。

從“竊·格瓦拉”周立齊到犀利哥到三和大神,網友總是能在互聯網上找到這樣的“負面典型”,并將其塑造為一種反叛的、自我放棄的瀟灑的人生狀態:與其說三和大神過著一種變質的人生,更不如說是被大城市的快節奏和新的人際交往模式和高強度的工作與生活擠壓下異化了的網友們太需要一個宣泄的出口:循規蹈矩真的太累了,如果能偶爾地放棄自己該多好啊。

網友們調侃三和青年。

澎湃新聞:三和文化其實比三和青年輻射面更大。

田豐:是的。現在網上有種說法叫“云掛壁”,可能不是在三和,在全國的其他地方也按照這樣的方式和態度生活。他們有很強的主動性和自我選擇,但是他們的選擇范圍很小。大部分人來到三和都是想找個好工作,賺錢養家,但是去了以后發現不一樣,有的進了黑廠,被黑中介騙,這樣的話他就會產生抵觸情緒,這也是漸進的。找工作過程中的特殊事件逼迫著他們去做出選擇。其實這里面大部分青年的年齡都很適合進廠打工,但是他們因為過程中遇到的事情就對進廠很排斥。

這種文化現在已經溢出了,但這都是階段性的,每個人也許都有個放飛自我的階段,是某種生活方式的變形,每個人選擇都不太一樣。從長遠看,這也只是在一個小群體中,并沒有形成整個社會的,沒有必要夸大但是需要關注。比如日本的“宅文化”,其實也是一個小眾行為。美國早年的嬉皮士,都是一個小群體,后來都回歸主流了。但他們會創造社會一個階段的符號,現在三和青年也會對青年農民工有影響,但是不會是一生的。當然,如果教育不改,這種現象可能也會延續。

澎湃新聞:三和青年的精神狀態存在群體的塑造嗎?即他進入這個氛圍,而身邊的人有都是這個態度,他也會受到影響。

田豐:有一部分人是這樣的,到了這個氛圍中,日結為生,吃便宜的面條,還能上網,他們的生活沒什么壓力,這是大家都接受的生活方式,他就不會覺得有壓力。如果是在父母身邊,或是在老家,他們肯定很面臨很多的壓力。而在三和這個小圈子,一種小生態和小文化就形成了。

澎湃新聞:他們表現出的所謂反叛是因為某種覺醒的意識嗎?

田豐:其實他們的觀念的形成是自然而然的,他們沒有形成所謂的階級意識,就是很自發的行為。但是他們也有一定的群體性。深圳在不停地進步,大部分人還是能找到合適的工作的。三和青年是有流動性的,有的人待過后來就離開了,有的人后來步入正軌了也還會偶爾回去看看,網上也會有很多人反映自己曾經在三和待過一陣子,這不是說一進去就出不來了。這是一種階段性的狀態。

他們進去后其實有一個接續的過程,不是所有人都長期在這里,但是這種文化它沒有斷。這個社群不是用人來維系的,比如一百個人的規模,今天走幾個明天走幾個,但是總有人進來,這個大致規模是維持得住的。

它的流動性很大,具體人數不好統計,這個市場的人流量大概一兩萬人,大部分都是正常找工作的,但實際留下的就是幾百到一千,而真正處于“掛壁”狀態的就幾百人吧。聚集多了會出事情的,只不過被媒體夸大了。其中的情緒可能也部分被放大了。遇到了很糟糕的事情才會落入這種“掛壁”狀態,比如受傷沒辦法工作。處于這種狀態也不是他們的追求。

深圳龍華三和職介中心外面等待機會的青年。

澎湃新聞:你在別的訪談中談到“恥感文化”,這其實是個從日本來的概念,能夠適用于三和青年的群體嗎?“恥感”在三和群里中是怎樣表現的?

田豐:這是從日本學來的詞,是說你處于“掛壁”的狀態但是別人不會特別地嘲笑你,這也是這些青年愿意處于這種處境地原因。如果是正常氛圍之下,你處于這種狀態可能會被看不起。人都是這樣,如果能夠在周圍找到相似的人,就不會覺得自己是個異類了。

這個“恥感”就是說從外部講這個事情也許是丟人的,但是對他們內部的人而言可能就是階段性的生活狀態。日本也存在類似的現象,但是他跟中國所處的階段是不一樣的,更像是代際到一定程度的選擇。

澎湃新聞:最近也出現了如“網抑云”,大家為什么喜歡調侃這樣的有一些負面意味的文化呢?

田豐:第一,這個時代人們的胃口被抬高了,大家都想事業有所成,但是難度越來越高。第二就是每個時代都需要一個時代的安慰,早期是內心深處的喪文化,大家不會去說,但是網絡社會提供了一個平臺,這種喪文化的發泄還主要是在平臺之中,大家不可能去單位里宣揚喪文化,這有時候是虛假的,網絡是一個發泄的端口不一定表示生活中就一定是喪的。所以網絡上喪文化比較多,但是生活中大部分人還比較努力。

說出 “打工是不可能的”那個人跟三和青年特別像,這種案例如果是個別的,其實很正常,不可能要求所有人都上進,每個階段都會有這樣的人。

白描式的記錄:任何理論的進入都不免有偏見

“進入三和市場之后,田豐發現情況遠比自己想象中的復雜。這樣一群人可能在某種機緣巧合之下,會很快在中國社會當中消失掉,我們想對它進行非常系統的研究可能是比較困難的。”三和市場的復雜性,讓田豐和林凱玄最終選擇用最樸素的社會學的觀察和語言描述這群人的真實生活狀況。

澎湃新聞:可以談一下這次田野調查的大概情況嗎?

田豐:林凱玄從2018年過完年開始,在那里待了大概半年,我在那里時間比較有限,待了大概一個星期左右。

澎湃新聞:“三和青年”現象存在了多久呢?

田豐:應該是很久了。從三和貼吧里的帖子和之前的各種報道來看,我們后來去調查以后也發現,其實從以前老的三和市場的時候,就聚集了一群人。其實它從更大角度看,是一個城中村的案例,深圳城中村也存在很多年了,只不過在發展的過程中,很多城中村在逐步的消亡,像三和這個比較特殊就保存下來了。

澎湃新聞:它能保存下來的這個特殊原因是指什么?

田豐:一個是因為它有一個人力市場,第二是它在城市的邊緣,而非中心地帶,中心地帶的城中村改造基本完成了,即便是沒有完成的,因為物價上漲等原因,那里已經不太適合相對底層的人在那邊聚集了。

澎湃新聞:為什么會采取白描這種形式,是因為三和這個案例有特殊性嗎?

田豐:這個案例不是很好接觸,如果用此前的方法,很容易遭到拒絕;另外,我們也沒有經費。第三,我們更希望還原他們相對真實的生活狀態。其實,整個社會學研究發展這么多年,你會發現最近這些年的研究越來越偏向某種高屋建瓴的東西,對整個社會現象、社會事實而言是處于一種忽略狀態。

任何一個理論去看這個問題,都不可避免帶有偏見。當我們去實地看過以后,發現跟我們之前想的不一樣,它很復雜,需要很多理論去解釋。這個研究其實更多是開了一個頭,希望吸引更多的社會學研究能回到一個更加本源的視角去做,去關心一個社會群體,關心底層的社會民眾,而不是上來就套用一個理論。

我們在做的是一種模擬三和青年的具體生活的研究。社會學之前有很多類似的研究,只不過后來隨著大家專業素養越來越高,反而對現象性的東西越忽略了。學界對論文的追求,就需要有理論支撐。社會學現在的論文其實很多都寫得非常八股,在這種模式下,沒有理論也許就很難往前走。而且切入的基本是古老的社會學家提出的理論,大部分還不是中國的理論,就像是外國人提出一個議題然后我們在中國的土地上去驗證它。

近幾年嚴格意義上說,社會學領域沒有什么理論上的創新。但實際上中國的很多現象其實超出了外國理論的解釋范圍,就像中國這個現象跟外國的城市理論很像,但是又不是。中國的制度決定了研究遲早會走向差異化的道路,但是學界在這方面的努力做得不太夠。很難找到完全適合中國國情的理論,要不就只能多個理論摻雜在一起。

任何一個理論的誕生都需要前期的事實積累,但我們在這方面做的太少了,所以我們想換個角度嘗試一下。這個事例本事可能存在一陣子,過幾年就消失了,生活中其實很多事都是這樣,所以需要一種記錄。

澎湃新聞:最近流行的非虛構寫作其實也采用了白描這樣一種方法,挖掘典型人物,再用白描的方式記錄,你們的做法會區別于這種非虛構寫作嗎?

田豐:非虛構寫作從媒體的角度出發,很可能會夸大一個案例;但我們更側重從一個群體的角度去看,在這個區域內,符合條件的人都納入考察。我們和媒體的區別在于我們盡量避免對極端案例的夸張描述,還原一種生態,更真實的生活。不同類型的都在里面,不是非要找典型。

澎湃新聞:你在書中談到自己曾經焦慮,擔心林凱玄找不到比較典型的人物,你具體焦慮的是什么?

田豐:我們在調研之前去過一次三和市場,作為外圍人的話,你找不到“紅姐”這類很典型的人。如果你是深圳當地人,你平常的生活是不會特意躲避這個區域的,跟正常人一樣走過,從外觀看看不出來。所以你進去以后,可能分辨不出來哪些是三和青年,哪些是在里面正常找工作的人。里面人很多,流動性很大,里面有大量的人就是進去找工作,找到后就直接進廠了。我們當時就擔心,林凱玄自己也是學生,沒有很豐富的經驗,擔心他找錯研究對象。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司