- +1

上海訪談 | 閻安:我不是秦磚漢瓦,我是我自己的文學史

原創 訪談者 生活周刊 來自專輯上海訪談

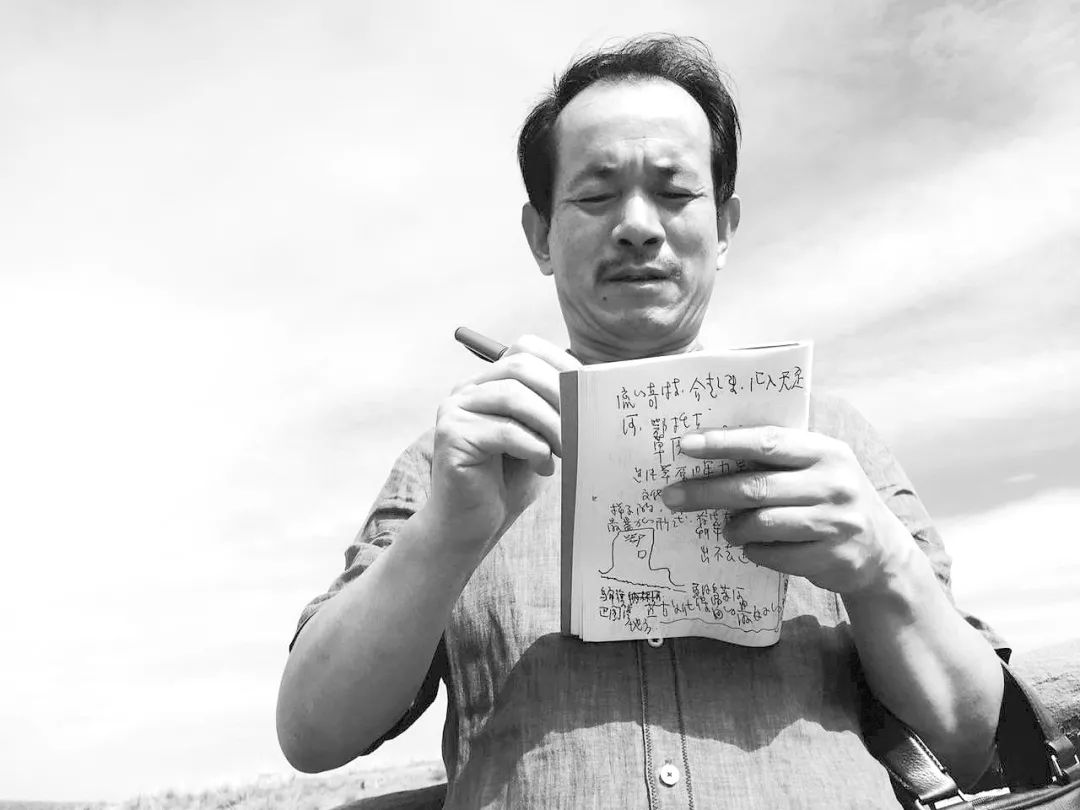

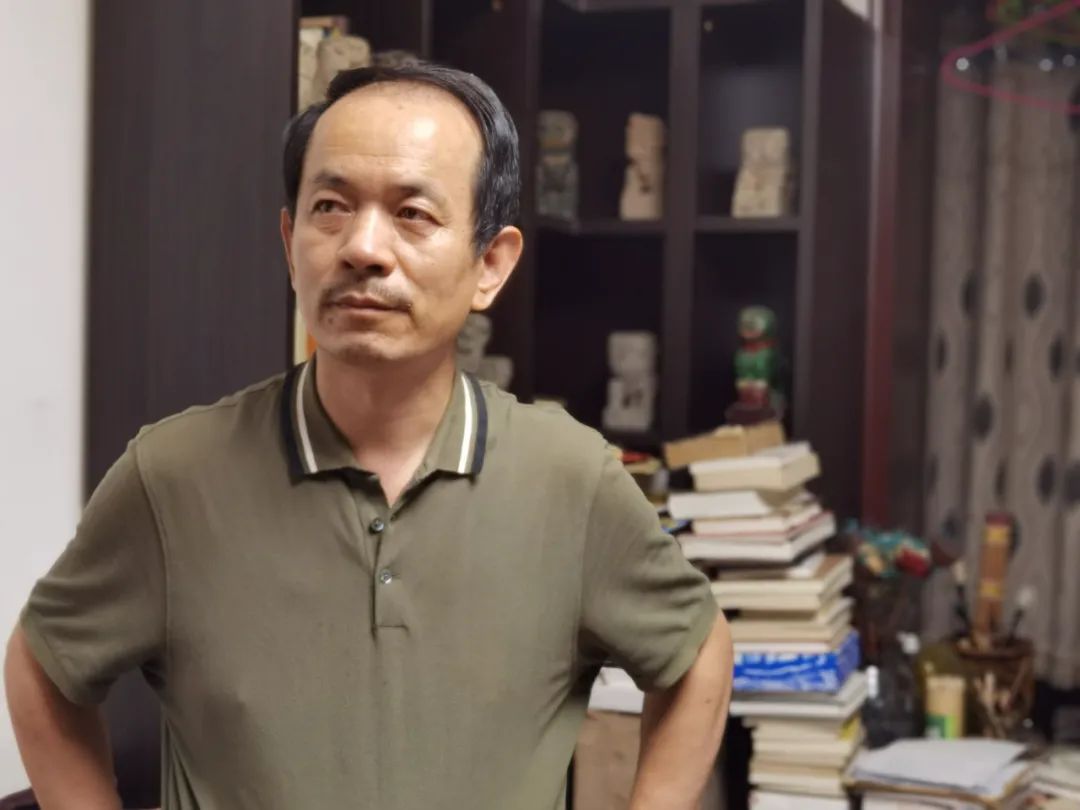

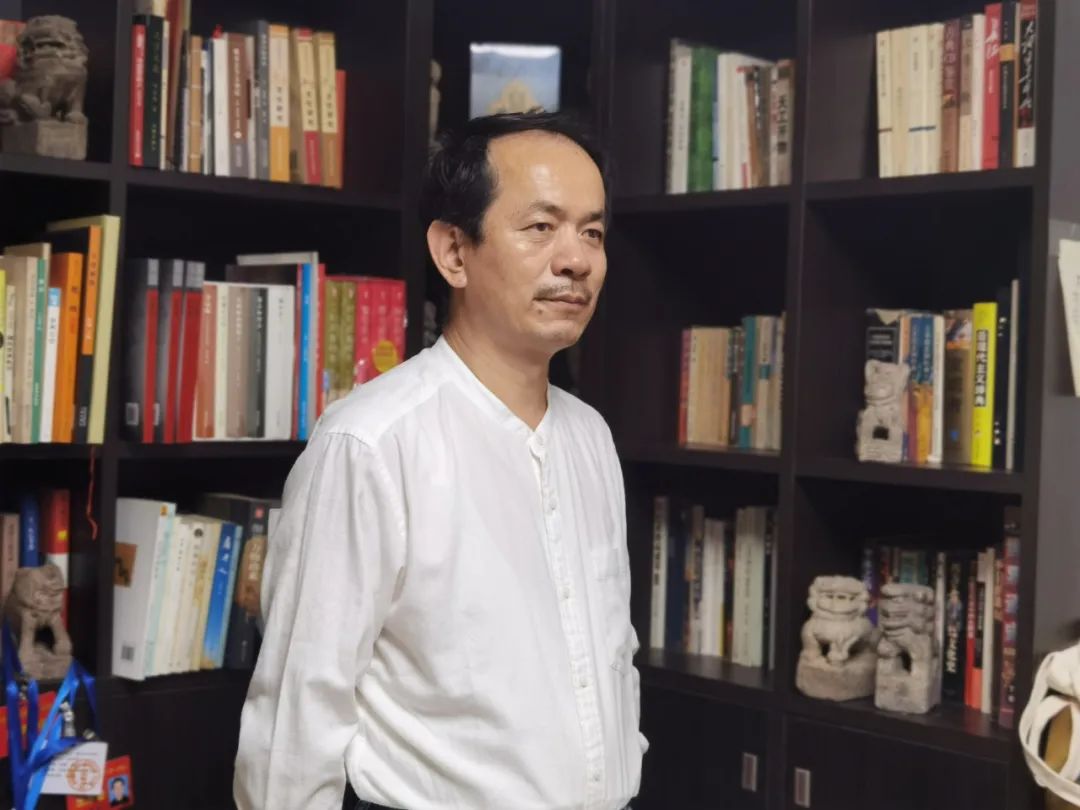

生于1965年,現居西安。中國作家協會會員,中國作家協會詩歌委員會全國委員。現任陜西省作家協會副主席,陜西省詩歌委員會主任,《延河》雜志社社長、主編。

1987年開始文學創作,出版個人專著《與蜘蛛同在的大地》《烏鴉掠過老城上空》《玩具城》《無頭者的峽谷》《時間患者》《魚王》《整理石頭》《藍孩子的七個夏天》《自然主義者的莊園》等十余部。

部分作品被譯成英語、俄語、日語、韓語、克羅地亞語,詩集《整理石頭》獲第六屆魯迅文學獎詩歌獎。

閻安畢業于延安大學,這所學校里還出了一個作家路遙,但路遙很忙,沒有時間搭理文學小青年的仰視,自尊心特別強的閻安總共見過三次路遙,也許正是這種拉開距離的審視,他對路遙有著與眾不同的客觀的理解。后來,他從陜北“打入”西安,成了《延河》雜志的掌門人,從此像秦磚漢瓦一樣以文學的形式,深深地嵌入了這座十三朝古都,但他認為自己不是秦磚漢瓦,秦磚漢瓦畢竟只是用舊了依舊不顯得過時的建筑材料,它的局限性太大了。

他天生有著看穿萬事萬物和世界的本領,所以對于自己在文學史上的位置,他同樣看得非常透徹或者是平淡,“我屬于另外一種文學史,它既不僥幸也不偶然,那就是:我是我自己的文學史”。

本期焦點人物 閻安

青年報記者 陳倉 李清川

我的名字在村里顯得很洋氣,

這包含了我爸年輕時

某種不安分的抱負和想法。

青年報:閻安老師好,你的原名叫閻延安,你是土生土長的延安人嗎?你有沒有考證過,你的家族是否一直生活在這片黃土高坡?

閻安:我出生在延安西北方向一個靠近黃河的偏遠小鄉村,村子蜷曲在一個窄溝旮旯中,從視覺上看不到完整的天空,距延安大約100公里左右。100公里在今天根本算不得距離,但在50年前的陜北,那是遙不可及的世外之地,是許多人活上一輩子都到不了的地方。我的名字是我爸起的,我爸早些年曾在延安一個木器廠干過幾個月的木工學徒,他大概覺得相比我們的小村子,延安就是一個大地方,是毛主席打江山的地方,所以給我起了這個名字。

當時這個名字在村里顯得很洋氣,我覺得這里包含了我爸年輕時某種不安分的抱負和想法,他也以此表明自己是村子里一個見過世面的人,跟別人不一樣。

陜北人,包括我的家族到底是從哪里來的,是否一直生活在這片黃色的蒼茫大地之中,那種大歷史的解釋終歸只是霧里看花、捕風捉影的勾當。歷史不負責解釋小人物的命運。我只知道一件事情,陜北在歷史上有好幾個時期都是漫長的無人區,是一種蠻荒狀態。我覺得陜北人,包括我的家族更像風中的種子,他們從風中落地,僥幸逃過了鳥類與蟲豸的啃噬,然后得以生根發苗,他們是變動不居的大地上命運多舛的幸存者,就像人類文明是無數個幸存方式的邂逅與會合而已。

青年報:延安文化對新中國文學影響深遠,你能談談這片土地最令你自豪和心動的是什么嗎?至今還有哪些故事銘刻在你的血液里?

閻安:當一個人還沒有多少根基,處于淺薄狀態,需要借助外力支撐局面時,就一定會在歷史的范疇和個人經歷中羅列一堆大驚小怪、狐假虎威的事情裝潢門面。對我來說,處于這個人類命運共同體和人類化寫作的新時代,我對延安的理解完全是樸素的,延安對于我來說就是一個故鄉,它和我的關系就是一個人和故鄉的關系,沒有什么神秘的,沒必要做那種大而無當的解釋。

在早年,我們和故鄉的關系是對抗打斗、互不服氣的關系,但到了今天,延安山野里隨著大自然生生不息的一棵草和一塊石頭,在我看來比任何強制性的歷史表述更知道延安的來龍去脈和這個故鄉的終極根性。歷史要回到草木和石頭才是回到本質了,回到真相了,因為它真正回到個人和個體生命那兒了,當此之時,草木驚心,一枝一葉關天關地,沒有哪個是小事情。

閻安:上世紀80年代中期我大學畢業后,一開始被分配到陜北一個縣城的中學教高中語文課。當時陜北所有的縣城都很原始,跟個大集鎮或者大村落差不多,一小段一眼望到盡頭的石子街道,沒有樓房,夜晚沒有路燈,縣城所到之處衛生條件很差,公共垃圾隨意堆放,很招惹蒼蠅,我感覺那是中國歷史上蒼蠅最多的時期,而且大多集中在小縣城,那時人們真的不知道怎樣從公共管理角度去管理一座城市。

每天只有一趟開往延安的班車,普通人跟外界聯系的主要方式是寫信,學校跟校外社會是一種互不交流、互相隔絕的狀態,可以說人們基本沒有什么個人生活和精神生活空間,包括談情說愛都是必須和談婚論嫁直接捆綁在一起才能進行的事情。這樣壓抑的環境對我而言就成了一種非常不妙的境遇,我非常焦灼、不安。我記得當時我經常做噩夢,夢見自己一個人老是在昏暗陌生的山谷里跋涉,有時是在塌陷的山體和灰中陷落,寸步難行,絕望至極。

后來,大概是1989年10月份,有一個意外的機會,我被借調到延安市教育局,有幾年時間參與一項地方教育史志的編寫工作。就是名義上我是進了行政部門,但依舊干專業工作。從縣里到市里,環境有所改變,我的工作總能干得又快又超前,基本上一年的工作任務我兩個月就能拿下,這樣我就有更多的時間和自由讀書逛游,思考寫作問題,和當地的文學圈也有了比較深入的交往,這個時期我出版了我的第一部詩集《與蜘蛛同在的大地》。

第一次公開發表作品跟什么時候開始創作不是一回事。我的創作很早就開始了,起碼在大學時期我就有了一種很強的文學創作意識,我很早就覺得自己的一生只能在創作中或者跟創作有關的某種語言性冥想中度過。關于創作機緣問題,我從來覺得偶然性導致不了文學,一個人的文學永遠不可能是機會主義那一套,作家個人的文學機緣本質上來說只有兩條:一個是天賦,一個是命運,合在一起就是天命,天與命,這兩個東西它一旦根植在生命和自我中永遠是自覺的,無法更改的,不會因為任何其他原因的出現或影響而半路中斷。

2

有一片梧桐樹林,

它們本身并無詩意,

只有鳳凰選擇筑巢的

那棵梧桐才是有詩意的,

整個梧桐樹林和它所在的世界

也隨之有了詩意。

青年報:大家一說到延安,自然就會想到路遙,他也是延安大學畢業的,你們作為校友,有什么交集嗎?你對路遙是一種什么樣的感受或者說評價呢?

閻安:路遙在世時,我總共見過他三次,每次都是我和其他文學朋友一起懷著敬畏的心情去看望他。他很忙,個人氣場很強,對來訪的人有一種壓迫感和排斥感,他沒有時間搭理我們這些沒什么來頭的文學小青年的仰視。也許別人的感覺不一樣,但像我這種打小就又自尊又敏感、不知天高地厚的性格,立即就會遠遠地躲開,所以我們沒有任何個人交情。

路遙是一個個人奮斗的典型,他身上有一種類似于種族氣息的天生的英雄主義與征服欲,他就是不服,他的文學力量就是一種不服的力量,充滿了一種以不服為本色和基調的勵志的激情,對于中國這樣一個當時還處于偏窮狀態的發展中國家,又是人口大國,在多數人長時期沒有公平的人生成長路徑和社會發展通道的背景下,他的作品產生了廣泛而深刻的社會心理震撼和共鳴,這對早期中國社會由傳統農耕社會向現代化城市化進程的邁進,自然就構成一種精神心理動力,影響了幾代人。

路遙并不是天分很高的人(我認為從本質上來說就是這樣),而且正當聚風斂云可以進入經典創造的關鍵時刻,他卻電閃雷鳴地英年早逝了,所以他作品中建立在社會學基礎上的激情的、憤世嫉俗的東西太多了,缺乏藝術消化,許多作品寫得就像報告文學一樣泥沙俱下。但他勇敢地獨行俠般地直面和表達了時代,他的文學中一種超文學的力量超文學地平衡弱化了時代和他的個性、寫作學養給他造成的文學上的局限性,就是說他的文學跟柳青一樣,同時提供了一種社會史、生活史的價值,當然,路遙也預言了個人的必然崛起及其歷史魅力與可能性,我覺得僅此就應該贏得整個當代文學的致敬。

閻安:文學,尤其是詩歌,沒有地域性,也沒有時代性,文學時間就是所有時間的文學到了最終都是同一個時代的東西,都要接受那個終極的、絕對標準的檢測,在這一檢測面前,許多具體的時代就像從未存在過那么無足輕重。所以以當代為維度的東西,以一個地方為維度的東西,誰被低估了?誰也沒有被低估,而是不體面地被高估了。

至于宣傳,詩歌作為以時間為藝術建筑元素的人性對話機制不需要宣傳,宣傳了也沒用,第一流的詩人和詩歌不在大眾文化趣味和精神修養能夠到達的范疇,它只能影響那些第一流的以一當萬的人,有這就夠了,足夠了。好的詩人是守望大道的人,不必像笑話一樣那么貪心和好虛榮。

青年報:大家都知道你是著名詩人,在中國詩壇占有非常重要的地位。有人認為寫詩是很吃虧的,社會地位沒有小說家高,當然這里包含著有一定的功利成分。你有沒有寫過小說或者其他作品?你怎么看待這一問題?

閻安:你覺得哪個文體能限制了我?(笑)詩歌的思維方式與藝術方法和現代其他文學文體不同,它可以極端地脫俗,是真正的以語言為材料的藝術,所以我更喜歡寫詩,寫詩對我是可以不斷創造世界也創造自我的體驗和享受過程,這也是我的寫作一直沿用手寫的根本原因。

我可以告訴你,我是隨筆高手,那是整合中國古代筆記傳統(它的經典式代表作是《山海經》)和金石文章傳統與西方現代隨筆傳統的跨文體寫作。我的小說也不差,但用的是神話、神學、詩歌、現代美術和天文學的方法。但我認為流行于本時代的現實主義小說體現了一種被很多寫作者在寫作實踐中庸俗化了的低級的文學原則和方法,這種現實主義不可能有真正的理想,被斥之為“高級黑”。我現在有13部中篇小說,5部長篇小說草稿,其中一部百萬字的長篇已完成了第三稿的修改。等著看吧,它們最終都會面世的。不過,即使最終它們不能面世也沒什么。

青年報:在最近一本詩集《自然主義者的莊園》,你總能從非常普通的事物中找到引人心動的意象,讀了你的詩突然會發現,我們生活在一個富有詩意的世界,在你的心中現實果真如此嗎?

閻安:你問題中包含的立場我不能認同,基于當代人類現實本身的詩情畫意的生活感受與現代詩歌作為一種特有的人文建制的詩意和詩性建構具有本質的不同,任何現代性現實如果以詩性原則要求的話,都是庸俗的,都是對現代詩意的遺忘或否定。現代詩意是詩人和詩歌反抗、拆解甚至破壞后重建的結果,就是說現代詩意是要對世界重新思考并借助語言和修辭對它進行創造性重構,日常關系和現實關系要被打破,重新改寫。

對于極端的現代詩藝而言,現實生活和現實世界只是一個或多個紛繁無盡的副詞,它在人的某種人文內省中心之外,而不是相反。它們同樣重要,但又毫不重要。這就相當于有一片由很多梧桐樹組成的樹林,它們本身并無詩意,只有鳳凰選擇筑巢的那棵梧桐才是有詩意的,也正因為有了這棵鳳棲之樹,整個梧桐樹林和它所在的世界隨之也有了詩意。

3

我不是秦磚漢瓦,

它畢竟只是用舊了

依舊不顯得過時的建筑材料,

局限性太大了。

青年報:你的詩集《整理石頭》獲得第六屆魯迅文學獎,這種國家級的嘉獎和認可,對一個詩人來說,也許是很大的鼓勵和安慰。在授獎辭里,說你有著“寬闊的歷史眼光”,你認為這種歷史眼光是指什么?你覺得你在文學史里會是什么狀態?

閻安:就是不能見風是風,見雨是雨,不能光看眼前的事情,重要的是要設置一個語言人文機制,考量當下現實和當下世界的來龍去脈及其去除了歷史包袱的人文際遇和可能性。歷史的眼光還包括人類現代認知超越了歷史本身關涉能力以外更寬闊的世界,關于這一點,我在自己的詩集《整理石頭》一書中曾經有過確切的詩學性表述:

“詩人的寫作僅有歷史意識是遠遠不夠的,還得有時間意識;僅有人類意識不是不夠的,還得有地質、行星、恒星甚至宇宙意識。在宇宙的耐力和廣闊中看人的事情,人尤其值得關懷和憐憫,而這也正是語言天然稟賦中包含的終極性本質和秘密。我的詩歌理想就是我不會只對人類寫出詩句,我的詩句的毛孔是面向整個世界和全部存在敞開的,那是一種極其微妙的展開、對接、提煉、綜合,它既與源頭息息相關,又能涉及并抵達現代物質世界的任何一種形態、任何一個終端。

在我看來,現代詩性的夢想和使命就是要總括無限世界,就是要提煉與概括充滿了稀釋、排擠與虛假的龐雜而表象的物質世界,留下那跟虛無同樣純凈無瑕的世界及其真實。現代詩性必然要清理和協調所有的物質,并賦予自己存在的必然性,唯其如此,人才不至于在終極意義上被物質所顛覆,從而在物質面前確保自己的獨立尊嚴,確保人對物質的勝利。”

文學史是一個時代時過境遷之后的歷史書寫,不是當代人能弄得了的事情,當代人沒有書寫歷史的修養、品格和專業敬畏,做了也是白做。換句話說,即使文學史是一種對歷史的書寫,也完全有可能沒有合理性,大多數情況下意味著更多更深更復雜的遺忘和疏忽,文學史是偶然對偶然的徒然打撈,文學史往往也不過是庸俗的必然。作為一個詩人,我在當代也沒有什么名氣,我從未考慮過自己的寫作與文學史的關系之類的無聊問題。我屬于另外一種文學史,它既不僥幸也不偶然,那就是:我是我自己的文學史(笑)。

閻安:如果從詩歌的角度說,我與巴黎和紐約也沒有違和感,我飛越重洋或高山平原到了那里,我感到的是一種似曾相識的新鮮和陌生熾熱交織的刺激與刻骨銘心的感染,感到它們是我的某種故鄉或者身體內部轉喻性的一部分。我覺得在這一點上,我媽是把我唯一看透的人,她生前不止一次說過,我不是她生的,是黃風里刮來的,是風的兒子。

我覺得我有看穿萬事萬物和世界的本領,這是一種天生的本領,我能看到任何地方和任何事物它們都是有替身的,這個替身在很多情況下就是我自己,如果不是我自己,我也看到的是那個越過現實,在生活背后的生活和世界背后的世界的另一個自己,他正在等待某種或者危險或者如約而至的邂逅。

所以我和西安的關系你盡管放心,它沒有一點問題,但我可不是秦磚漢瓦,秦磚漢瓦畢竟只是用舊了依舊不顯得過時的建筑材料,它的局限性太大了,只能代表個別墻角的獨特性,而且很多情況下它僅僅代表了現代技術還原歷史的那么一點點閑情逸致而已。

青年報:我們說到這里,你是怎么看待西安這座城市的?你覺得是詩歌成就了大唐盛世呢,還是大唐盛世成就了詩歌?

閻安:如果繪制一張有關西安的城市剖面圖,西安是一座幾死幾生的城市。世界上很多被毀滅的城市只建過一次,比如代表希臘文明、羅馬文明的那些極致的城市毀滅了之后就再也沒人能建得起來,要么消失得干干凈凈,要么只剩下幾塊象征性的石頭橫陳星空下的曠野。西安就不一樣,它總是像樹一樣能從先前一個西安的廢墟中長出來。

西安是一座更容易看到歷史和世界材料屬性的地方,比如土,比如木頭,比如磚瓦,它們既是歷史中的材料,也是一種現代性的材料,而且是一種可以呼吸天氣和地氣的材料。在這個意義上,西安同時也是一座不可復制的城市,雖然它總是喜歡用同樣的材料拆舊建新,但并沒有讓人感到重復和繁冗,就此它也從未給后人留下什么非背不可的包袱。

西安是南北兼得的城市,北方那種宏大的、開創式的、理想主義的東西和血性的、巖石般的質感,南方那種細膩的、精密的、完美主義的東西和近乎糜爛的、鏡花水月般的婉柔與頹靡,它應有盡有,淋漓盡致,正所謂南北兼得,方成格局。這一切跟秦嶺有關,跟渭河有關,(它歷史性地變小但依舊流淌著)跟地質探測深達7000米處還不到底的關中平原的黃土囤積層有關。

這一切是一個巨大人文之上的超人文格局建構,這種格局需要經典氣質、經典氣象的東西才能撐得起或者降服住它,這意味著每一個時代都要有一種最高的創造力出現,用最高的價值綜合和人文建構對應它、呼應它、回應它。當然,有可能是見多了興衰更替,對原創不那么輕信,某些時候西安也是一座能拖就拖、不喜創新的城市。

大唐盛世是歷史學家基于某種原則進行書寫的產物,到底是它造就了古典漢語登峰造極創造力的唐詩,還是詩歌成就了它,這個問題我覺得即使到了今天也不要著急回答,但有一點可以肯定的是,它們都是西安成就的。唐詩解讀了盛世,但更多的唐詩是在解讀盛世被唱衰的黑暗。世代如落葉,全憑唐詩,中國和漢語式的人類鄉愁才永恒如初,生生不息。

4

我對刊物的態度就是要么滅亡,

要么堅持純文學理想,

一條道走到黑,

哪怕只剩下最后一個讀者。

青年報:你還有一段別人不太了解的經歷,你在1993年至1997年離職外出,成為第一波外出打工者,當時是在什么情況下做出這種決定的?北京和深圳等大都市的生活為什么沒有留住你?

閻安:我是有這么一段經歷,但不是出去打工,而是接受了一項長篇紀實的寫作采訪任務。在北京,我認識了詩人、藝術家宋逖,他和我一見如故,說你有必要讓城市打開你,你要對自己進行城市化“換血性重建”。于是,他天天領著我去見人、聚會,大多是下班后到凌晨一二點這段時間,不停地找機會領我遍訪名流,帶我去看地下畫展、地下樂隊的演出。

宋逖是藝術音樂唱片珍藏者,據說現在擁有來自全世界的數千張唱片,多臺唱片播放機,正是在他那些仿佛無邊無際的唱片里,我第一次接觸到了搖滾樂、披頭士、科恩、鮑勃·迪倫、星空音樂唱詩班等這些東西,他對我說你的沉睡的身體,需要取回星空唱片公司寄存在大海深處被冰凍的藍。現在想來,宋逖是對我的寫作真正產生了根本影響的人,雖然多年來我們平時并不密集地聯系。(眼含淚水,幾近哽咽)

啊呀!說多了,不說了。就說我后來到了深圳,住的地方離大海很近,大海很臭,我幾乎每天天不明就要被臭氣熏天的大海熏醒。在深圳最大的問題是飲食不習慣,幾個月下來都不習慣,感覺所有的飯食里都有一股海腥味,包括一碗北方的面條里都是。后來我得了結腸炎,越來越嚴重,怎么看大夫怎么吃藥都解決不了問題,身體內部的某一個地方在半熱帶的炎熱里仿佛被凍結了,它拒絕與萬物和那個特定的環境通融。深圳醫院一個來自北方的結腸專家告訴我:你水土不服,你的身體得了懷鄉病,長期不愈會有問題,但如果回到北方,有可能會不治而愈。

我就這樣稀里糊涂地重又回到了北方,回到了陜北。后來我慢慢發現,我在遠赴他鄉的過程中,已把故鄉變成一種類似于象征的異鄉,當我重新歸來,重又居住在名叫故鄉的象征中后,我所經歷的那些異鄉同樣也漸漸地變成了一種類似象征的更復雜的東西,令我只能旁觀,我成了一個沒有給自己留下任何塵世余地的徹底的旁觀者。我現在還想,或許只有這樣,語言才有了源泉,我也避免了被壓得粉身碎骨的厄運。

閻安:我2010年接手《延河》主編。上班第一天,或者連續幾天,我都是似無用心地在辦公室發呆,感覺接了一個棘手活,很有壓力,心里沒有多少譜,當時雖然微信還沒上來,但已與純文學鬧得水火不容,純文學紙媒已讓新媒體沖擊得七零八落,《延河》也跟全國大多數文學期刊一樣,處于創刊以來的最低谷。

做的第一件事情就是對《延河》改版擴容,把原先80頁碼、連個中篇都容不進去的《延河》擴版為200個頁碼,突破老三樣(小說、散文、詩歌)陳規,以“文化的文學,人文的文學”為理念重新設計欄目架構,試圖把《延河》從觀念和款式上改造成一個與時代同步的東西,立足于現代大文化、大人文的那種觀念與文本的共建機制。

青年報:《延河》是西北地區非常重要的文學陣地,承擔著文學人才培養的重任,在目前這樣一個自媒體時代,傳統媒體受到沖擊非常大,你對這份雜志有什么樣的希望和擔憂嗎?

閻安:純文學刊物是承載終極性文學和終極性寫作的,它的市場處境和生存處境會越來越困難,如果新媒體進一步擴張升級,讀者和社會還會進一步喪失對它的信心和耐心。決定一個刊物命運的第一因素現在已經不是文學了,它有很多必要的前提。作為一個老牌編輯,挨打受氣地做了一輩子這個活,我對刊物的態度就是要么滅亡,要么堅持純文學理想,一條道走到黑(如果過去我們還左顧右盼不夠堅定的話),哪怕它只剩下了最后一個讀者。

作者:青年報記者 陳倉 李清川

原標題:《上海訪談 | 閻安:我不是秦磚漢瓦,我是我自己的文學史》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司